3 0 0 0 OA 冷蔵中における糸引き納豆のにおいの変化

- 著者

- 田中 直義 木村 小百合 木内 幹 鈴木 あゆ野 村松 芳多子 三星 沙織

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.167-174, 2012-04-15 (Released:2012-05-31)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 2

糸引き納豆は醗酵後の冷蔵中ににおいが変化してゆくことが知られており,品質の変化が早く生鮮飲食品並みの消費期限が設けられている.冷蔵中における主要なにおい物質の変化を以下の方法で検討した.(1) 購入直後の市販納豆および1週間冷蔵庫中で保存した市販納豆から臭い物質を連続水蒸気蒸留抽出によりエーテルに抽出し,濃縮した.得られたエーテル濃縮液をガスクロマトグラフ-におい嗅ぎ法で分析したが,試料間の差異が大きかったのでエーテル濃縮液を10の指数関数的に希釈することにより,主要な臭い物質を検索した.その結果,主要なにおい物質として2-メチルプロパン酸エチル,2-メチル酪酸エチル,3-メチル酪酸エチルなどの低分子脂肪酸エステル,2,5-ジメチルピラジン,トリメチルピラジンなどのピラジン類,酢酸,2-メチルプロパン酸,2- or/and 3-メチル酪酸などの低分子脂肪酸,およびエタノールが検出できた.1週間冷蔵中で保存するとそれらの物質の中で,低分子脂肪酸エステルのにおいは弱く,ピラジン類と低分子脂肪酸は強くなる傾向にあった.(2) 醗酵終了直後および冷蔵日数の異なる納豆からにおい物質をSPME法で抽出・濃縮し,ガスクロマトグラフで分析し,主要なにおい物質の変化を測定した.冷蔵日数が長くなるにつれて主要なにおい物質の中で,低分子脂肪酸エステルは減少,ピラジン類と酢酸以外の低分子脂肪酸は増加する傾向にあった.以上の結果から,冷蔵中のにおいの変化は,脂肪酸エステル類が減少し,ピラジン類および酢酸以外の低分子脂肪酸類が増加することによるものと推定した.

3 0 0 0 OA 2014年広島土石流災害による建物被害の立地分析

- 著者

- 田中 圭 中田 高

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.1, pp.62-78, 2018-01-01 (Released:2022-09-28)

- 参考文献数

- 16

広島市北郊で2014年8月20日未明に発生した土石流は山麓緩斜面に広がる住宅地を襲い,74名の犠牲者を伴う大災害を引き起こした.このような被害が発生した理由として,高度経済成長期における急速な宅地開発であると指摘されている.本稿では41名の犠牲者が集中した八木3丁目を対象に,撮影時期の異なる空中写真から作成したDSMを基に建物の建築時期を推定し,GISを用いて建築時期別に建物被害と土石流との関連について分析を行った.また,発災前にUAVを用いて撮影した範囲において,発災後に撮影を行い,それら画像からDSMなどを作成し,災害の状況を詳細に比較検討した.これらの分析結果から壊滅的な被害を受けた建物は,高度経済成長期以降に渓流の谷筋に建築されたものに集中したことがわかった.単純な高度経済成長期による宅地開発ではなく,土石流の発生危険度が高い地域に建物が建築され続けたことが,被害拡大の素因であることが明らかになった.

従来の研究においては、近世儒教教育思想とその思想家の教育者としてのあり方に注目してきたのであるが、近世の教育法を現在も残していると思われるのは、伝統芸能の世界ではないかと思い至った。そこで本研究では、日本の伝統芸能の中でも、日本舞踊の世界を対象にすることとした。幼時より舞踊に関わってきたことから、外部からの客観的見方とは異なる内部的な考察が可能であると考えたのである。今日に残る日本舞踊の起源は、近世の歌舞伎舞踊であり、歌舞伎の演目の中に所作事が必ず入るところから、専門の振付師が必要となり、歌舞伎役者を兼ねた振付師が誕生した。彼らは流派を作り家元制度を作って、日本舞踊の指導を職業とした。その一人が四世西川扇蔵であり、その門弟の一人が初世西川鯉三郎である。二世西川鯉三郎は、名優六代目尾上菊五郎に丹精なる教えを受け、舞踊の才のみならず振付の才を発揮し、また弟子の指導においても、師匠ゆずりの卓抜性を示した。機会を捉えた教え方の妙味があったといえる。彼の創作舞踊は、古典の良さを基礎としながらも、能や狂言を取り入れ、現代性を加えて劇的な構成を施し、「舞踊劇」という新しいジャンルとなった。舞踊であっても単に形としての振りに終始するのでなく、文学性(ストーリー性)を重視し、菊五郎譲りの写実的で心理的な舞踊劇であった。すなわち、鯉三郎は日本舞踊の「大衆化」を最も意図したのである。しかしながら、「名人」と言われながらも、鯉三郎の芸や業績に対して、当時の社会的評価は必ずしも高かったとは言えない。真の芸術を正しく評価出来る文化的土壌や国民性を、日本はこれから育成していかなければならない。伝統芸能教育は、これからの生涯学習社会を支え、人々の失われた「感性」を養うことに、大いに力を発揮すべきものと思われるのである。

3 0 0 0 OA Editorial 脳の生態学

- 著者

- 田中 彰吾

- 出版者

- 心の科学の基礎論研究会

- 雑誌

- こころの科学とエピステモロジー (ISSN:24362131)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.1-4, 2019 (Released:2021-03-15)

3 0 0 0 OA 海水を使った揚水発電所

- 著者

- 田中 邦典

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.9, pp.583-586, 2004-09-01 (Released:2008-04-17)

- 被引用文献数

- 1 1

3 0 0 0 OA I.Q Intelligent Qube の NP 完全性の証明

- 著者

- 水野 秀一 田中 哲朗

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告ゲーム情報学(GI)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.28(2008-GI-019), pp.53-59, 2008-03-12

I.Q はよく知られたパズルゲームであるが,その計算量の議論はこれまで行われてこなかった.本論文では,I.Q のクリアにおいて重要な概念であるターン数に着目し,決められたターンにすべてのキューブを捕獲することができるかどうかというターン数判定問題が NP 完全であることを証明した.

3 0 0 0 OA 吃音者の聴覚言語処理における左右聴覚野の優位性

- 著者

- 佐藤 裕 森 浩一 小泉 敏三 皆川 泰代 田中 章浩 小澤 恵美

- 出版者

- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.3, pp.181-186, 2004-07-20 (Released:2010-06-22)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 3 2

吃音者の聴覚言語処理における大脳左右機能の分化異常について, 多チャネル近赤外分光法を用いて測定した.音刺激には音韻もしくは抑揚の異なる対立を用い, 左右それぞれの聴覚野付近にて得られた総ヘモグロビン量の反応ピーク値を基に側化指数を算出し左右差を検討した.その結果, 吃音者群では音韻・抑揚対比セッション間で側化指数に有意差がなく, 言語処理の半球優位性が見られないことが確認された.また, 個人内の検定では, 健常右利き成人の85%で音韻処理が左優位と判定できるのに対し, 右利き成人吃音者の80%は左優位を示さず, 逆に右優位となる被験者も存在した.これらのことから, 吃音と言語処理の大脳半球優位性の異常との関連が示唆され, この手法により吃音者の聴覚性言語処理の機能異常を個人ごとに捉えられることが判明した.

- 著者

- 小田 日東美 田中 浩彦 秋山 登 徳山 智和 南 結 中野 讓子 小林 良成 井澤 美穂 朝倉 徹夫 谷口 晴記

- 出版者

- 日本産科婦人科内視鏡学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 (ISSN:18849938)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.144-150, 2017 (Released:2017-06-06)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

Objective: Various developmental cysts arise in the retrorectal space because the 3 germ layers in this region are involved in fetal development. We encountered 2 patients with developmental cysts in the retrorectal space that were difficult to differentiate from an endometrial cyst before surgery; the cysts were laparoscopically diagnosed and treated. Patients: Both patients had a medical history in which an endometrial cyst was suspected; however, when the intra-abdominal cavity was examined, no abnormal finding was observed, and the abdomen was closed. In both patients, the presence of endometrial cysts measuring 7 cm on the right side of the rectum were suspected on preoperative magnetic resonance imaging. On laparoscopy, cysts were present in the right posterior region of the rectum in the retroperitoneal space and were excised. Pathological examination identified cystic hamartomas and epidermoid cysts. Conclusion: Complete excision is necessary because this lesion may lead to infection and conversion to malignancy. The procedure is performed in the deep extraperitoneal pelvic region, and requires corresponding knowledge and experience with gynecological malignancies; however, laparoscopic surgery may be feasible.

3 0 0 0 OA 乳酸菌を分離するための基本

- 著者

- 田中 尚人

- 出版者

- 日本乳酸菌学会

- 雑誌

- 日本乳酸菌学会誌 (ISSN:1343327X)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.3-7, 2019-03-14 (Released:2020-05-20)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

乳酸菌は多岐にわたってヒトの生活に貢献する有用な微生物であり、資源として今後もさらに開拓されていく主要微生物であることは間違いない。長年に渡る乳酸菌の研究により、乳酸菌の性質をうまく活用した効率的な分離技術が確立されているため、微生物を扱う基本的な技術があれば、初めてであっても容易に分離できる。ここでは特にこれから乳酸菌の分離を始める方を対象に、乳酸菌という生き物についての説明も交えながらその乳酸菌の分離方法と乳酸菌を分離する時に知っておくべきことおよび考えるべきことについて述べる。

3 0 0 0 OA 臓器提供の意思があったが虐待の可能性が否定できず臓器提供に至らなかった小児の1例

- 著者

- 有松 優行 渥美 生弘 諏訪 大八郎 大熊 正剛 土手 尚 石田 惠章 齋藤 隆介 古内 加耶 小林 駿介 伊藤 静 德山 仁美 中安 ひとみ 出口 美義 光定 健太 角屋 悠貴 武田 栞幸 田中 茂

- 出版者

- 日本脳死・脳蘇生学会

- 雑誌

- 脳死・脳蘇生 (ISSN:1348429X)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.91-94, 2022 (Released:2022-08-26)

- 参考文献数

- 8

【目的】本人,家族に臓器提供の意思があったが虐待の可能性が否定できなかったために臓器提供に至らなかった1例を報告する。【症例】13歳,男性。現病歴:自宅内で首を吊っていたところを発見され,救急搬送された。経過:搬送後に経口挿管を行い,アドレナリンを投与し自己心拍が再開した。入院4日目に脳幹反射が消失し,CT検査で脳浮腫,脳波で平坦脳波を確認した。本人の保険証に臓器提供の意思が確認され,家族にもその意思があった。しかし,来院前日に父親が患者を叱責した事実が明らかになった。警察と児童相談所へ照会を行い,院内の倫理委員会で,虐待の事実は確認できないが可能性が否定できないとされた。「法的脳死判定マニュアル」1)で,脳死判定の除外例に「被虐待児,または虐待が疑われる18歳未満の児童」をあげていることから,脳死判定を行わず臓器提供も行わない方針とした。【まとめ】虐待の否定ができないことが臓器提供を行うことができないことに直結する現制度は,患者本人の意思を尊重できない可能性がある。

3 0 0 0 OA ファウストとグレートヒェン : 「グレートヒェン悲劇」とは何か?

- 著者

- 田中 岩男

- 出版者

- 弘前大学人文学部

- 雑誌

- 人文社会論叢. 人文科学篇 (ISSN:13446061)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.43-77, 2006-08-31

3 0 0 0 OA 日本人小児における乳歯・永久歯の萌出時期に関する調査研究II その2.永久歯について

- 著者

- 日本小児歯科学会 有田 憲司 阿部 洋子 仲野 和彦 齊藤 正人 島村 和宏 大須賀 直人 清水 武彦 尾崎 正雄 石通 宏行 松村 誠士 石谷 徳人 濱田 義彦 渥美 信子 小平 裕恵 高風 亜由美 長谷川 大子 林 文子 藤岡 万里 茂木 瑞穂 八若 保孝 田中 光郎 福本 敏 早﨑 治明 関本 恒夫 渡部 茂 新谷 誠康 井上 美津子 白川 哲夫 宮新 美智世 苅部 洋行 朝田 芳信 木本 茂成 福田 理 飯沼 光生 仲野 道代 香西 克之 岩本 勉 野中 和明 牧 憲司 藤原 卓 山﨑 要一

- 出版者

- 一般財団法人 日本小児歯科学会

- 雑誌

- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.363-373, 2019-06-25 (Released:2020-01-31)

- 参考文献数

- 17

要旨:日本人永久歯の萌出時期,萌出順序および第一大臼歯と中切歯の萌出パターンを明らかにし,約30 年前と比べて永久歯の萌出に変化があるか否かを検討する目的で,4 歳0 か月から18 歳11 か月の小児30,825 人を調査し,以下の結果を得た。1 .男子の萌出は,1 が5 歳6 か月-7 歳0 か月,6 が5 歳10 か月-7 歳6 か月,1 が6 歳6 か月-7 歳10 か月,2 が6 歳3 か月-8 歳3 か月,6 が5 歳11 か月-8 歳7 か月,2 が7 歳6 か月-9 歳2 か月,3 が9 歳2 か月-11 歳3 か月,4 が9 歳1 か月-11 歳7 か月,4 が9 歳5 か月-11 歳6 か月,3 が9 歳10 か月-12 歳1 か月,5 が10 歳4 か月-13 歳0 か月,5 が10 歳3 か月-13 歳2 か月,7 が11 歳3 か月-13 歳 10 か月,7 が12 歳1 か月-14 歳5 か月の順であった。2 .女子の萌出は,1 が5 歳5 か月-6 歳7 か月,6 が5 歳6 か月-7 歳0 か月,1 が6 歳3 か月-7 歳7 か月,2 が6 歳3 か月-7 歳8 か月,6 が5 歳10 か月-8 歳4 か月,2 が7 歳2 か月-8 歳8 か月,3 が8 歳 8 か月-10 歳5 か月,4 が8 歳11 か月-11 歳0 か月,4 が9 歳1 か月-11 歳1 か月,3 が9 歳2 か月- 11 歳4 か月,5 が10 歳1 か月-12 歳11 か月,5 が10 歳2 か月-13 歳1 か月,7 が11 歳2 か月-13 歳 10 か月,7 が11 歳9 か月-14 歳3 か月の順であった。3 .萌出順序は,男女ともに上顎が6≒1 →2 →4 →3 →5 →7 で,下顎が1 →6 →2 →3 →4 →5 → 7 であった。4 .第一大臼歯と中切歯の萌出パターンは,男子では上顎がM 型77.2%,I 型22.8%で,下顎がM 型29.2%,I 型70.8%であった。女子では上顎がM 型73.4%,I 型26.6%で,下顎がM 型36.7%,I 型63.3%であった。5 .萌出時期の性差は,すべての歯種で女子が早く萌出しており,上下顎1, 2, 3, 4 および6 に有意差が認められた。6.約30 年前に比べて,男子は上下顎4, 5, 6 が,女子は3,上下顎の4, 5, 6, 7 の萌出時期が有意に遅くなっていた。

3 0 0 0 OA 耳硬化症におけるCT所見と術後成績の検討 ─CT所見と術後成績の予測─

- 著者

- 力武 正浩 小島 博己 山本 和央 田中 康広 森山 寛

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳科学会

- 雑誌

- Otology Japan (ISSN:09172025)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.125-130, 2013 (Released:2015-04-16)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 8

画像診断の進歩により高分解能側頭骨CTにおいて耳硬化症病変の有無や進展範囲を評価することが可能となりつつあるが、耳硬化症症例における術前CT所見と術後成績について検討した。側頭骨CTを施行し耳硬化症と診断され、初回アブミ骨手術を行った67人81耳を対象とした。術前CTにて卵円窓前方および蝸牛周囲の脱灰の有無を判断した。術後成績はAAO-HNSの基準案に準じ術後気骨導差が10dB以下に収まるものを成功とした。CTにてfenestral typeと診断されたものが59.3%、蝸牛にも脱灰像を認めたretrofenestral typeと診断されたものが9.9%、所見なし30.9%であった。卵円窓の狭小化例が9.9%あり、アブミ骨底板の肥厚例が22.2%であった。全症例における手術成績は79.0%であった。CT上、卵円窓の狭小化が認められた例の成功率は42.9%、アブミ骨底板の肥厚が認められた例では66.7%であった。病態が進行したと考えられる卵円窓狭小化、アブミ骨底板肥厚が認められた症例では手術成功率が低かった。

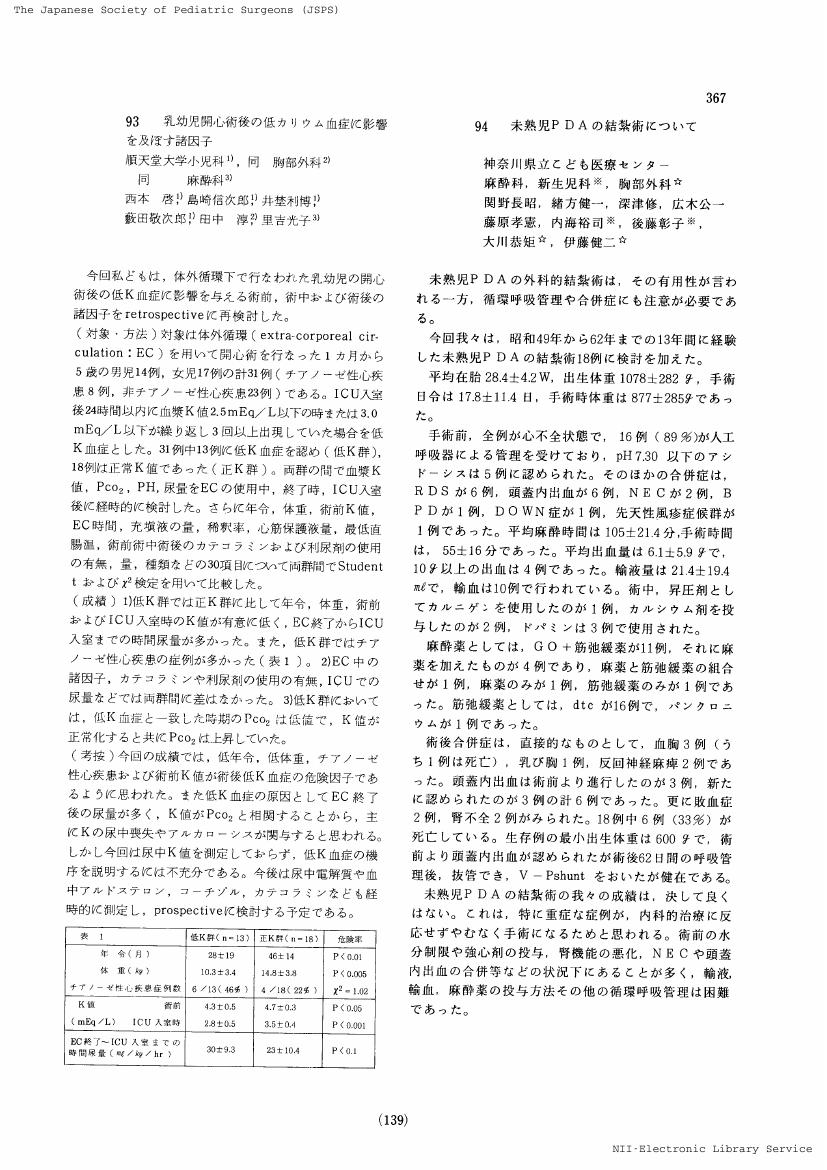

3 0 0 0 OA 93 乳幼児開心術後の低カリウム血症に影響を及ぼす諸因子

- 著者

- 西本 啓 島崎 信次郎 井埜 利博 藪田 敬次郎 田中 淳 里吉 光子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.367, 1988-04-20 (Released:2017-01-01)

- 著者

- 児玉 真二 椙浦 一輝 中西 省太 坂井 大介 辻村 吉寛 田中 学 MURPHY Anthony B.

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会論文集 (ISSN:02884771)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.80-87, 2013 (Released:2013-04-17)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

The influences of welding condition on the atmospheric nitrogen mixing into the arc plasma in helium GTA welding was analyzed by numerical simulations. In order to evaluate the effects of the convection flow and the diffusion on the nitrogen mixing phenomenon, the distributions of the Peclet number was used. Elongation of the electrode length has low impact on the decrease of shielding gas concentration because the convection flow becomes dominant in this area which indicates higher Peclet numbers. Meanwhile, the nitrogen diffusion increases in the plasma area with the temperature of about 10,000K, so that elongation of the arc length leads to a remarkable decrease of shielding gas concentration. Additionally, the impact of convection flow increases in the arc center area where high-velocity plasma jet exists, and the shielding gas concentration tends to rise owing to higher welding current in the condition of sufficient shielding gas flow rate.

3 0 0 0 OA 実行機能とマインドフルネス

3 0 0 0 北極海氷下観測ドローンの開発

- 著者

- 石橋 正二郎 田中 聖隆 前田 洋作 吉田 弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会関東支部総会講演会講演論文集 2021.26 (ISSN:24242691)

- 巻号頁・発行日

- pp.17C09, 2020-03-13 (Released:2021-03-02)

There are lots of knowledge gaps concerning the sea ice of the Arctic Ocean, such as sea ice thickness, sea ice dynamics and sea ice – ocean interactions. Therefore JAMSTEC is now developing a special platform that will be able to move under ice and measure various kinds of data continuously and automatically. It is an intelligence underwater drone for the Arctic Ocean named as COMAI-Drone (COMAI-Drone:Challenge of Observation and Measurement under Arctic Ice - Drone). Now its proto-type have been already designed and initiated to build. Additionally, some aid systems, which can detect its position, can detect the relative direction to a support ship and can communicate between the drone and the support ship, are now developing. At the same time, watertank-tests and field-tests have been conducted gradually. In near future, COMAI-Drone will collect invaluable data under the sea ice in the Arctic Ocean. In this paper, its outline including its mechanism, functions and operation system are described.

3 0 0 0 OA 湿式法を中心としたレアメタル等のリサイクル技術開発

- 著者

- 田中 幹也 小山 和也 成田 弘一 大石 哲雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.161-167, 2011 (Released:2012-12-06)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 2 6

3 0 0 0 OA 後方視的調査による糖尿病透析予防指導と血糖管理および腎機能との関連

- 著者

- 吉田 恵美 藥師寺 佳菜子 永渕 美樹 田中 るみ 梶野 美保 藤田 君支

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病教育・看護学会

- 雑誌

- 日本糖尿病教育・看護学会誌 (ISSN:13428497)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.121-128, 2022-09-30 (Released:2022-10-27)

- 参考文献数

- 21

目的:糖尿病性腎症患者を対象に,6年間の後方視的調査を行い,チーム医療による個別的な予防指導と腎機能や血糖管理などの評価指標との関連について明らかにする.方法:腎症2期以降の患者について,診療記録を用いて個別予防指導群(介入群)と通常診療群(非介入群)で評価指標を比較し,HbA1c,eGFR,血圧を従属変数とした多重ロジスティック回帰分析を行った.結果:分析対象者は介入群224名,非介入群209名であった.ベースライン(開始時)において,HbA1cは介入群7.5(6.8-8.9)%,非介入群7.2(6.6-8.1)%で介入群の方が有意に高かったが(p<0.05),観察期間終了時,介入群では有意に改善を認めた(p<0.01).また,介入回数が多いことがHbA1cの維持・改善に有効で,eGFRはベースライン時腎症3期以降では悪化を認めた.結論:予防指導は腎症進行例では限界を示したが,血糖管理には有効であることが示唆された.

3 0 0 0 OA <研究ノート> 過去に対する自己肯定感尺度作成の試み

- 著者

- 田中 道弘 滝沢 真智子 Michihiro TANAKA Machiko TAKIZAWA

- 出版者

- 埼玉学園大学

- 雑誌

- 埼玉学園大学紀要. 人間学部篇 = Bulletin of Saitama Gakuen University. Faculty of Humanities (ISSN:13470515)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.341-346, 2010-12-01

人間は、過去、現在、未来という時間軸とその広がりの中で、自己を捉えることが可能である。さらに、過去や現在、未来をいかに捉えるかによって、自己評価や将来展望などが変化する。これまでの時間的展望に関する研究では、主に現在から未来に視点を向けた研究が中心であり、過去に対する視点の研究が少なかった。その一方で、過去のとらえ方と精神的健康との関係では、主に自己受容に関する研究から行われてきた。しかし、人間は、自分の過去についてすべて自己受容できなくとも、人は前向きに生きることができるのではないだろうか。また、過去の自分の至らない点を振り返りながら、現在の自分とを比較することで、自己成長を認識することもあるだろう。そこで、本研究では、過去に対する自己肯定感尺度の開発を試みることにした。その結果、過去に対する自己肯定感尺度は、主成分分析から1因子構造にまとまり、α=.829 と高い信頼性が確認された。時間的展望体験尺度との関係からは、基準関連妥当性も確認され、概ね実用可能であると判断された。