1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1916年03月25日, 1916-03-25

- 著者

- 久保 夏樹 村山 顕人 真鍋 陸太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.976-983, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)

- 参考文献数

- 22

本研究は、米国ポートランド発祥のエコディストリクト認証制度を対象に、既成市街地において持続可能なまちづくりを展開する際に重視される点を明らかにすることを目的とする。地区スケールの持続性評価ツールの中で、エコディストリクト認証制度はパフォーマンス基準と市民参加を組み合わせて進化したプロセスベースツールとして分類された。エコディストリクトの枠組み開発の過程では、開発当初の環境面が重視されたサステナビリティ戦略から、地区の公正性やレジリエンスに視野が広がり、計画プロセスにおいて地区のリーダーシップが重要な要素として取り入れられた。エコディストリクトの枠組みと指標は地域の特性に合わせた目標設定が可能であり、枠組み自体が、地域で議論する際のコミュニケーションツールや教育ツールとして機能している。また、エコディストリクトが適用された15事例の分析より、枠組みは既存地区の再生における活用、コミュニティ再生における活用、開発プロセスにおける活用の3つの活用がみられた。

1 0 0 0 OA 酒造のともしび : 醸海拾玉

1 0 0 0 股関節内転制限および外転筋力が跛行に及ぼす影響について

- 著者

- 熊谷 匡晃 岸田 敏嗣 稲田 均

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, pp.Cd0839, 2012

【目的】 股関節疾患に伴う跛行としてよく経験するデュシャンヌ跛行は股関節外転筋力の低下で起こると定義されており,経験則的にそのように捉えてしまうことが多い。しかしながら,筋力に問題がないにも関わらず跛行がみられるなど,MMTの結果との不一致を感じることがあり,単なる股関節周囲筋の筋力評価では解釈に難渋することがある。実際には疼痛,関節拘縮(股関節内転制限),脚長差,大腿骨頚部の短縮や骨頭の外上方変位などの骨形態異常による力学的要因などの原因で起こっている可能性もある。本研究の目的は股関節内転制限および外転筋力が跛行に及ぼす影響を明らかにすることである。【方法】 対象は2010年7月~2011年6月までに当院を受診し,大腿骨近位部骨折および変形性股関節症により手術を施行され,転院または退院時に杖なし歩行が可能となった21名とした。疾患内訳は大腿骨近位部骨折16名,変形性股関節症5名であった。荷重時に体幹の代償が見られない正常歩行群をN群(男性1名,女性9名,平均年齢72.9±12.1歳),荷重時に体幹を患側へ傾けるデュシャンヌ跛行群をD群(男性1名,女性10名,平均年齢65.3±9.9歳)の2群に分けた。検討項目は,1)N群とD群における股関節外転筋力,2)N群とD群における股関節内転角度,3)股関節内転角度の違いによる跛行出現率,とした。股関節外転筋力については,徒手筋力測定装置(酒井医療社製,EG‐200)を使用し,側臥位での股関節外転筋力を最大等尺性収縮で3回測定し,平均値を体重で除して標準化(kgf/kg)した。統計処理は両群間の外転筋力と内転可動域の検定にはウェルチのt検定,股関節内転角度の違いによる跛行出現率にはχ<sup>2</sup>検定を用い,有意水準は5%未満とした。【説明と同意】 被検者には,事前に本研究の主旨と内容について説明し,同意を得た。【結果】 患者背景として年齢,性別には両群間で有意差を認めなかった。1)股関節外転筋力は,N群0.17±0.04kgf/kg,D群0.15±0.07kgf/kgで有意差は認められなかった。2)股関節内転角度は,N群14±3.2°,D群6.8±5.1°であり,N群で有意に内転域が大きかった。3)股関節内転角度の違いによる跛行出現率は,股関節内転が5°以下では100%,10°では40%,15°以上では22.2%と内転域の増大とともに跛行出現率が有意に低下した。【考察】 股関節疾患の術後症例において,股関節内転角度の減少がデュシャンヌ跛行の出現に影響を及ぼすことが明らかとなった。一方,股関節外転筋力はデュシャンヌ跛行の直接的な関連因子とは言えなかった。しかしながら,徒手筋力計を用いた等尺性の筋力は時間的要素や空間的要素が考慮されていない出力のみの評価であり,必ずしも筋機能の低下を示しているとは言及できず,今後の検討を要する。股関節内転制限の原因として,変形性股関節症に対するTHAの場合は,骨頭を引き下げることによる外側軟部組織の緊張増大,手術侵襲による筋スパズムおよび術創部の伸張刺激,皮下の滑走性低下などが考えられる。一方,大腿骨近位部骨折の場合は,変股症とは異なり筋の変性はないため,基本的には術後の筋攣縮が考えられる。本研究の結果より,股関節内転角度が5°以下のケースで全例跛行を認めたことは,可動域とデュシャンヌ跛行が関連する可能性を示した上で意義深い。正常歩行における股関節の内転角度は踵接地から足底接地にかけて約4°必要とされているが,立位では外転筋の遠心性収縮の強要とともに筋内圧が高まるため,背臥位で測定した内転角度以下になる可能性が考えられる。デュシャンヌ跛行の原因を筋力の観点からみると,体幹を患側に傾けることは骨頭から重心線までの距離を短くし,弱い筋力で歩行する代償運動と言えるが,股関節内転制限の場合は,骨盤が外方移動できない状態を体幹の側屈で相殺しているという反応と解釈される。つまり,外観は同じでも原因は全く異なる病態であるため,それらを見極める理学療法士の観察力や適切な評価が大切であると考えられた。【理学療法学研究としての意義】 股関節は腰椎や骨盤アライメントとの関連の中で評価することが大切であるが,代償運動を見逃さず,局所としての股関節機能の評価が適切にできることも大切である。エネルギー効率がよく安定した歩行を獲得するためには,股関節内転制限も含めた適切な評価と運動療法を展開していくことが重要である。変形性股関節症に対するTHAと大腿骨近位部骨折に対する人工骨頭置換術では,手術内容はほぼ同様であるが,外傷と変性疾患の違いや年齢,脚長差など患者背景に影響を及ぼす因子が存在するため,今後は症例数を増やした上で疾患別の比較検討についても加えていきたい。

1 0 0 0 係り受け関係と相互情報量を用いた単語の意味獲得

近年, 計算機の高速化, 記憶容量の大型化に伴い, 言語現象を経験的, 統計的に捉えようとする傾向にある。特に, 単語の意味的曖昧性の解消においては, 大規模コーパスから抽出した相互情報量, 機械可読の辞書やシソーラスをもとに, その文脈に沿った単語の意味を同定するという手法が主流となっている。しかし, 次々と新出単語や新出概念が現われる今日において, 既存の辞書やシソーラスに載っていない単語や概念が文脈中に現れることは, しばしば起こり得ることである。本研究では, 既存の辞書やシソーラスを使うことなく, コーパスのみから得られる情報をもとに, 文脈に沿った単語の意味を獲得する手法を提案する。例として動詞「開く」を用いて実験を行い, 得られた結果に考察を加えた。

1 0 0 0 愛媛県におけるさといもの栽培とその料理

- 著者

- 峰 弘子 武田 珠美 宇高 順子 川端 和子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 = Journal of cookery science of Japan (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.259-264, 2004-05-20

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 3

1 0 0 0 OA 英語の現在分詞節の構造と派生 -縮約関係節と分詞構文-

- 著者

- 長谷川 信子

- 出版者

- 神田外語大学大学院

- 雑誌

- 言語科学研究 : 神田外語大学大学院紀要 (ISSN:13476203)

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.83-103, 2018-03

1 0 0 0 OA 降雨イベント中の土壌中二酸化炭素濃度と土壌呼吸速度の変化

降雨が土壌中二酸化炭素(CO2)濃度及び土壌呼吸速度に与える影響を調べるため、2008年5月(降雨イベント1)と9月(降雨イベント2)の2回の降雨を対象に降雨中の土壌中CO2濃度、土壌呼吸速度の連続観測を行った。その結果、両降雨で観測値の変化に違いが見られた。土壌中CO2濃度の変化は、特に深度15cmにおいて大きく異なっていた。降雨イベント1では、降雨開始から数時間後にCO2濃度が大きく低下し、その後降雨終了時までに回復した。一方、降雨イベント2では、降雨終了直前にCO2濃度が上昇を開始し、降雨終了後にピークを迎えた後も降雨前より高い濃度を保っていた。土壌呼吸速度に関しては、降雨前の値は両降雨で同程度であり、降雨開始後に大きく低下するという点でも共通していた。しかしながら、降雨イベント1では降雨終了後も土壌呼吸速度が回復しなかったのに対して、降雨イベント2後には、降雨前と同程度まで土壌呼吸速度が回復した。土壌各層のCO2湧き出し速度、CO2貯留量の推定結果から、降雨イベント1では、雨水が土壌表面を被覆することによるCO2拡散の停止に加えて、雨水に伴って侵入する低濃度CO2による土壌中高濃度CO2の押し出しという2つの現象が生じたと考えられた。一方、降雨イベント2では、CO2拡散の停止が卓越していたと考えられた。降雨中に生じる現象が2回の降雨イベントで異なった要因は、降雨前の土壌中CO2環境の違いにあることが示唆された。

1 0 0 0 OA 榎本武揚と開陽丸のルネサンス

- 著者

- 西川 治

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.3, pp.450-452, 2003-06-25 (Released:2009-11-12)

1 0 0 0 ウガンダ渡航後のスナノミ症の1例

要約 21歳,女性.東アフリカ・ウガンダ共和国に2週間滞在した.帰国から10日後,右母趾爪郭の疼痛,皮疹に気づいた.右母趾爪郭に径5mm大の緊満性の黄白調小結節が1か所あり,粟粒大の黒色点が透見された.臨床所見,スナノミ症の流行地への渡航歴より,スナノミ症を疑い摘出した.実体顕微鏡にて虫体,虫卵の充満した卵巣が確認され,虫体はTunga penetransと同定された.当院では,2009年10月〜2013年10月の4年間に,自験例を含め計6例のスナノミ症患者が受診している.グローバル化に伴い,日本でも今後症例数の増加が予想される.

1 0 0 0 OA 松井石根. 個人最終論告 MM

- 巻号頁・発行日

- 1948

1 0 0 0 OA 書評

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.2, pp.261-291, 2015 (Released:2017-08-25)

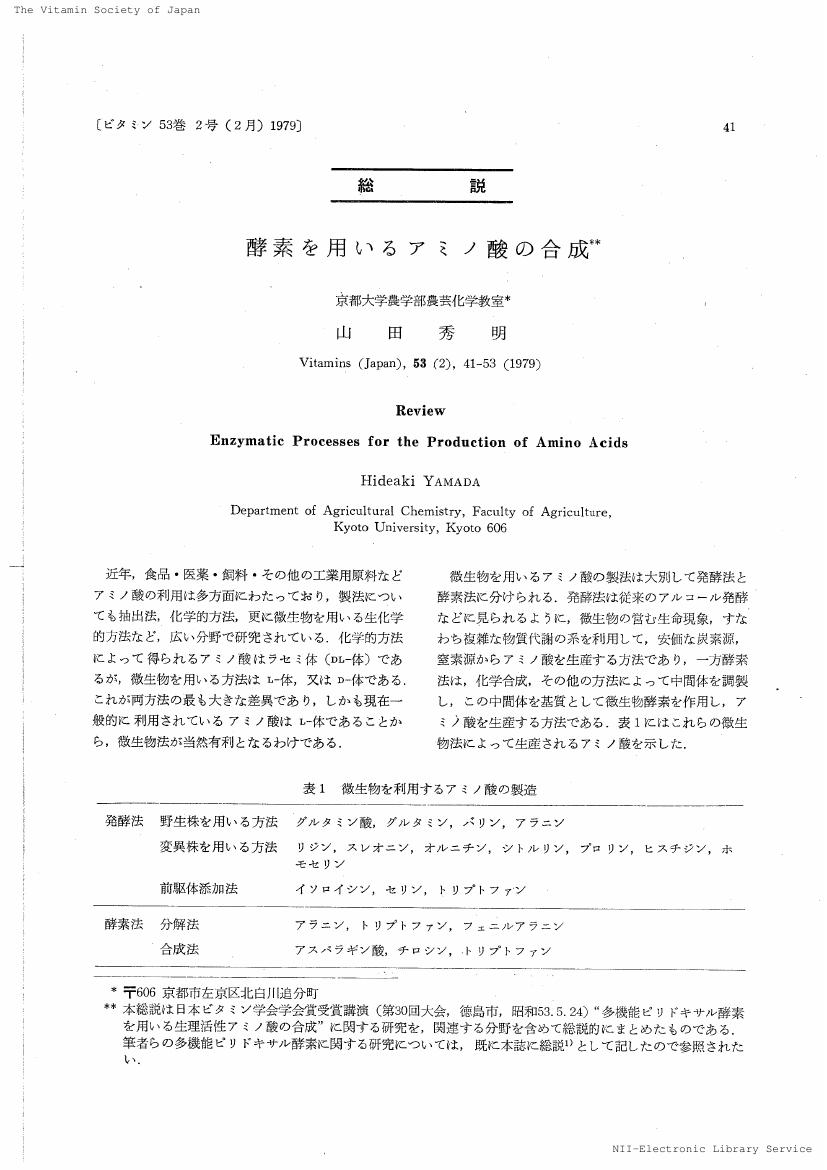

1 0 0 0 OA 酵素を用いるアミノ酸の合成

- 著者

- 山田 秀明

- 出版者

- 公益社団法人 日本ビタミン学会

- 雑誌

- ビタミン (ISSN:0006386X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.41-53, 1979-02-25 (Released:2018-03-07)

1 0 0 0 IR ホームレス自立支援の公共性に関する検討

- 著者

- 武田 英樹

- 出版者

- 美作大学

- 雑誌

- 美作大学・美作大学短期大学部紀要 (ISSN:13494325)

- 巻号頁・発行日

- no.62, pp.21-29, 2017

1 0 0 0 テアニン高含有緑茶抹摂取による高齢者の認知症予防効果

- 著者

- 片岡 洋祐 宇都宮 一泰 金原 紀章

- 出版者

- 日本未病システム学会

- 雑誌

- 日本未病システム学会雑誌 (ISSN:13475541)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.17-23, 2009

1 0 0 0 OA 柔道の礼法における戦中・戦後史

- 著者

- 中嶋 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.20155, (Released:2021-07-10)

1 0 0 0 OA 2005年ハリケーンカトリーナとニューオリンズ大水害

- 著者

- 佐藤 照子

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2008年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.236, 2008 (Released:2008-07-19)

1.はじめに 2005年8月、ハリケーン・カトリーナ災害は米国災害史上最大の被害を記録した。特に注目されたのは、ミシシィッピー川のデルタ上に発達した人口48万人の大都市ニューオリンズ中心市街地(NOと記す)の1ヶ月にわたる水没である。ハリケーン・カトリーナの規模はカテゴリー5まで達したが、ルイジアナ州南部上陸時は、防災計画で想定されたカテゴリー3までその勢力を下げていた。この想定規模内のハザードが、氾濫発生場の土地環境などの自然的要因、開発などの社会・経済的要因、治水対策・水防活動などの社会的要因、地球温暖化に伴うとされる海面上昇等の影響を受け、想定外の大規模氾濫(ハザード)へと変化していった。災害は多様な側面を持つが、ここではハザード大規模化の要因に焦点を当て報告する。 2.ハザード大規模化の要因 高潮発生から大規模氾濫発生まで、ハザード大規模化の様相とそれと関わる要因を整理すると次のようになる。 1)カトリーナの強風はメキシコ湾等で高潮を発生させた。この規模は大規模ではあるが防災計画の想定内であった。2)高潮はルイジアナ州南部湿地帯を遡上するが、ここで高潮は減衰し、NOはその直撃を免れている。しかし、湿地帯は毎年65-90 km2/yearの速度で消失し、将来、高潮が直接NOに及ぶ可能性が高くなっている。湿地帯消失の要因として、石油開発や運河開発、治水施設整備にともなう土砂供給量の減少、波浪の影響そして地球温暖化に伴う海面上昇が上げられている(Campanella, 2004)。3)デルタ地帯に位置し、後背湿地を開発し市街地が形成されたNOでは、開発に伴う地下水排水や地盤の圧密、洪水氾濫減少による土砂供給量減少等の影響で地盤沈下が進行し、現在市街地の70%がゼロメートル地帯である。すなわち、堤防と日常的な強制排水によってかろうじて陸化しているこの都市は、外水氾濫による水没の危険性を常に抱えている地域でもある。4)この都市中心部の3水路に高潮が直接進入した。ここには、低湿地にとって重要な高潮遡上を防ぐ水門がなかった。これは、堤防建設と都市排水管理主体が異なり、管理境界の構造物建設合意ができなかったためである。5)高潮により水路内の潮位が上昇し、堤防が破堤した。破堤の原因は、(1)水位が堤防高を越え、越流により堤体が洗掘され洪水防御壁が倒壊したものと、(2)水位は堤防高より低く、堤体基盤を通した漏水によるものとがあった。このように、低湿な土地条件が堤体からの漏水による破堤の可能性を高め、さらに地盤沈下とともに堤防が沈下するなど、想定規模内の外力でさえ制御が難しい状況があった。6)また、堤防の建設と管理の主体が異なり、後者は地域別に多数あるため、堤防の日常的なあるいは緊急時の管理責任の所在が不明確であり、堤防からの漏水等への対応も不十分であった(USHR, 2006)。7)さらに、水門がないため、破堤後には多量の水を蓄えたポンチャートレイン湖の水が市街地へ流入するのを防げなかった。8)排水ポンプも中規模程度の浸水に備えたもので、古いものも多く、NO水没という状況に対して、十分な排水機能を確保できなかった。9)また、大規模氾濫に備えた氾濫場所を限る二線堤のような構造物はなく、流入した多量の水は、堤防で囲まれたNO中心市街地の80%を水没させることになった。10)さらに、破堤ヵ所の締切工事は、破堤確認の遅れや情報通信システムの故障から開始が遅れ、堤防の構造から車両が乗入れできず、完成までに時間を要した。 3.低頻度大規模災害と行政・住民の対応 NO大水害は低頻度大規模水害と呼ばれるタイプの水害である。すなわち、治水構造物の破壊(破堤)による大規模な洪水氾濫が、その発生頻度は非常に低いが、被害ポテンシャルの大きい都市部で発生し、大被害に結びついたものである。行政や住民はしばしば来襲するハリケーンに対しては様々な備えをしていたが、このような低頻度大規模水害は想定外のことで対応計画は無く、無防備のまま被災したことがハザード大規模化の過程からも分かる。 4.まとめ 気候モデルによるシミュレーション結果は将来のハリケーンの大規模化を予測しており、これは大規模な高潮発生につながる。この一次外力の増大から、水災害に対して脆弱な土地環境に立地する大都市を守るためには、なんとしても破堤を回避することが重要となる。このためには、ハザードを制御する堤防の強化、防潮堤・排水機場・二線堤等の整備等々の様々な対策や堤防維持管理体制の整備等を統合的に組み合わせ、ハザード大規模化への連鎖を断つことが求められる。それらに加え、土地環境をさらに脆弱にさせない対策、湿地帯の環境保全、土砂供給量の保全などの長期的視点にたった環境管理や、氾濫しても家屋への浸水が軽減できるような土地利用管理等の施策も同時に推進していくことが求められる。