1 0 0 0 OA 成人男性における重心位置の異なるウォーキングシューズ着用歩行の運動学・運動力学的分析

- 著者

- 河村 隼太 赤木 暢浩 角 紀行 和田 健希 武本 悠希 小東 千里 齋藤 誠二

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.223-229, 2023-10-15 (Released:2023-11-03)

- 参考文献数

- 25

本研究は,重心位置の異なるウォーキングシューズの着用が成人男性の歩容に与える影響を明らかにすることを目的とした.成人男性19名に対して重心位置の異なる靴(つま先重心,中央重心,踵重心)を着用させ9 mの歩行路を歩行させた.そして,フットクリアランス,床反力,下肢関節角度,下肢関節モーメントを算出した.その結果,荷重応答期の膝関節モーメントは踵重心がつま先重心と中央重心より有意に小さかった.荷重応答期の鉛直床反力(床反力鉛直ピーク1)は中央重心と踵重心がつま先重心より有意に小さかった.また,遊脚初期の膝関節角度と遊脚中期の股関節角度は中央重心がつま先重心より有意に小さかった.以上のことから,つま先重心では遊脚期前半において,クリアランスを確保するために膝関節と股関節の屈曲を増大させる必要があることが示唆された.また,踵重心では荷重応答期において,ヒールロッカー機能が安定的に発揮されることが示唆された.

1 0 0 0 OA 速歩時におけるインソール先端の突起による蹴出し促進が下肢関節可動域と歩幅に及ぼす影響

- 著者

- 武部 真人 大下 和茂

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.216-222, 2023-10-15 (Released:2023-11-03)

- 参考文献数

- 24

本研究は,インソール先端部に取付けた突起物(突起インソール)による速歩時の蹴出しが,下肢関節可動域や歩幅に及ぼす影響を検討した.健常男性16名に3条件でトレッドミル歩行を実施した:普通条件はいつも通り歩行し,指示条件は立脚終期の蹴出しにより幅を伸ばすよう指示し,突起条件は突起インソールの突起を蹴出しながら歩幅を伸ばすよう指示した.指示条件では,蹴出しによる歩幅延長の指示時のみ,股関節および足関節可動域と歩幅が増加した.突起条件でも股関節可動域は突起インソール使用時のみ増加したが,足関節可動域と歩幅は,突起インソール使用前に比べて,使用時および使用直後で増加した.この関節可動域増加は立脚終期の足関節底屈増加によるものと考えられる.これらの結果は,準備運動などで突起インソールにより歩幅延長を促すことで,その後の運動では,突起インソールを使用せずとも歩幅延長効果が残存する可能性を示している.

1 0 0 0 OA ゼラチンゲルの物性に及ぼすキトサン添加の影響

- 著者

- 市川 朝子 荒木 千佳子 中島 利誠 島田 淳子

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.10, pp.894-900, 1992-10-15 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

ゼラチン濃度2~5%,アスコルビン酸およびりんご酸2%水溶液中へ分子量の異なる4種類のキトサン(A:分子量20~30万, B: 4~6万, C: 1~3万, D:約2000)を0.25~1%濃度で添加し,調製したゲルについて,強度や保水性の物性変化を検討した.(1) ゲルの破断応力-破断歪に対して,ゼラチン濃度と共にキトサンの種類の影響が明らかにされ,分子量の小さいキトサンDの添加の場合に,両者の物性パラメーター値が共に増大し,ゼラチンーキトサン間の相互作用により,強靭なゲルを形成することを示唆した.(2) ゼラチン2%でアスコルビン酸溶液を用いて調製したゲルのクリープ測定による粘弾性の解析で,添加量の増大に伴い,キトサンAでは弾性率の上昇傾向を,一方,キトサンB, CおよびDでは粘性率の低下傾向を示した.(3) ゲルの離漿率に関しては,キトサンの種類として分子量の大きいものほど低減の効果がみられ,ゼラチン濃度5%でキトサンA 1%をアスコルビン酸溶液に加えた場合には,離漿率は約1%まで抑えられた.

1 0 0 0 OA 肺非結核性抗酸菌症に合併した胸膜炎の臨床的検討

- 著者

- 佐渡 紀克 中村 保清 北 英夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本結核・非結核性抗酸菌症学会

- 雑誌

- 結核 (ISSN:00229776)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.12, pp.821-824, 2014 (Released:2016-09-16)

- 参考文献数

- 11

〔目的〕肺非結核性抗酸菌(NTM)症による胸水貯留例の報告は少なく,またその頻度に対しての報告も少ない。そこで当院で経験した症例を報告する。〔対象〕2009年1月から2014年1月までに当院を受診した肺NTM症患者116人について検討した。〔結果〕NTMによる胸膜炎と診断した症例は7例,6.0%であった。7例中6例がMAC症で1例はM.abscessusであった。既往歴としては,潰瘍性大腸炎,ステロイド内服加療を受けている関節リウマチ,網膜色素変性症の患者がそれぞれ1例ずつみられた。胸水検査は7例で施行された。胸水の抗酸菌塗抹陽性例は認めなかったが,4例で抗酸菌培養陽性であり,その全例がMACであった。また7例中4例で胸水はリンパ球優位であった。胸水中ADA値の平均は86U/mlで,7例中5例でADAが50U/ml以上であった。5例においては気胸の合併を認めていた。胸水貯留を認めた7例中5例でNTMに対する抗菌薬による治療が行われ,その全例で胸水の減少,あるいは消失が認められた。〔結論〕NTM胸膜炎の実態を明らかにするため,さらなる症例の蓄積が必要である。

- 著者

- Sachiko Kurimoto Takako Minagawa Ayako Tamura

- 出版者

- The University of Tokushima Faculty of Medicine

- 雑誌

- The Journal of Medical Investigation (ISSN:13431420)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1.2, pp.113-123, 2020 (Released:2020-05-02)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1 1

Purpose : The purpose of this study was to investigate the operating environment, degree of operating-room nurses’, and to clarify the job satisfaction, experience, and emotions categorized characteristics operating-room nurses. Method : The study surveyed 1177 operating-room nurses. For 38 questionnaire items, a 5-point Likert scale was applied regarding job satisfaction, workplace environment, experiences, and emotions. Classification was performed by cluster analysis based on operating-room nurses’ job satisfaction. Results : Results of cluster analysis were classified into five groups with unique characteristics based on factors such as age, years of nursing experience, years of operating-room nursing experience, workplace environment, experience, and emotion. Conclusion: Results suggest providing support tailored to characteristics of each of the five groups to optimize their job satisfaction. J. Med. Invest. 67 : 113-123, February, 2020

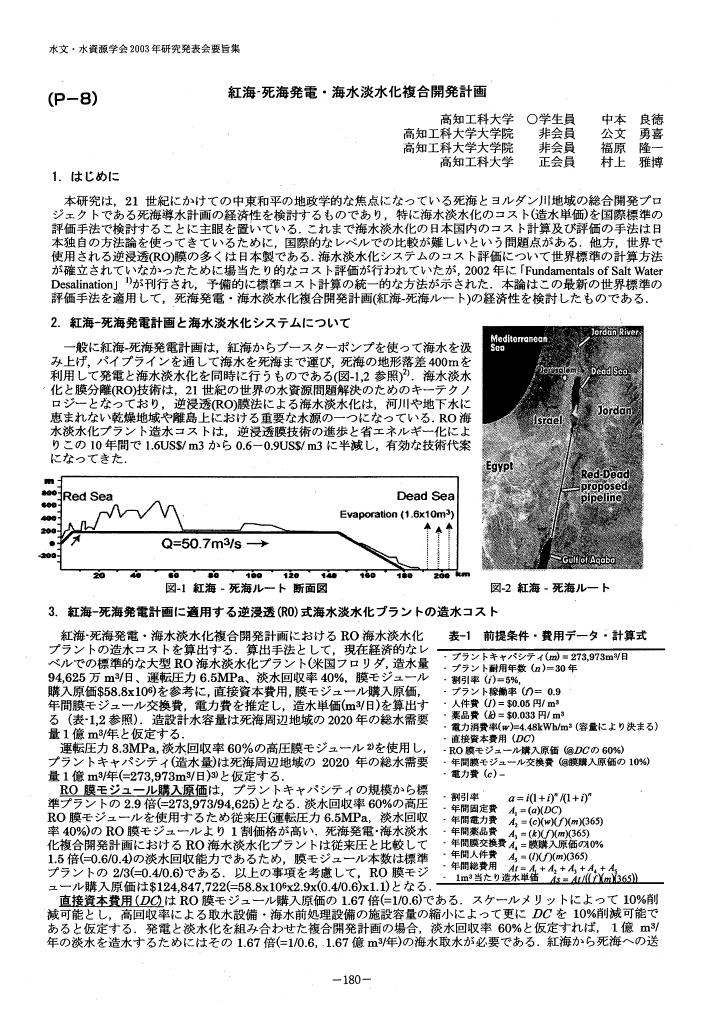

1 0 0 0 OA 紅海・死海発電・海水淡水化複合開発計画

1 0 0 0 山田晶 : 思い出の記

1 0 0 0 OA ちらつきストレス軽減を目的とした高周波刺激SSVEP-BCI開発の取り組みとその課題

- 著者

- 近藤 蒼大 田中 久弥

- 出版者

- 日本感性工学会

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.3, pp.217-228, 2023 (Released:2023-08-31)

- 参考文献数

- 21

Steady-state visual evoked potential (SSVEP)-brain-computer interface (BCI) has fast input speeds, high accuracy, and a large number of inputs. The problem with SSVEP is the stress caused by flickering stimuli and the risk of developing photosensitivity. In this study, we attempted to reduce flicker stress by developing a high-frequency SSVEP-BCI. In addition, we measured the critical fusion frequency (CFF) at which humans cannot perceive flicker and investigated the change in BCI performance below and beyond CFF to examine the practicality of the high-frequency SSVEP-BCI. The results showed CFF was 56.8 Hz. Also, an accuracy of 58.75% for high-frequency (56-70 Hz) SSVEP-BCI and 90.5% for low-frequency (26-40 Hz) SSVEP-BCI. For this reason, the high-frequency SSVEP-BCI could not obtain the same performance as the low-frequency SSVEP-BCI. Therefore, it is necessary to consider the use of extremely low-frequency stimulation and improve the analysis algorithm in the future.

1 0 0 0 OA 視覚的注意と安全性 有効視野を中心として

- 著者

- 三浦 利章

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.3, pp.180-184, 1998-03-01 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 10 5

1 0 0 0 OA 江戸後期農村人口における波動と飢饉―石見国邇摩郡今浦にみる

- 著者

- 廣嶋 清志

- 出版者

- 日本人口学会

- 雑誌

- 人口学研究 (ISSN:03868311)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.41-60, 2023 (Released:2023-11-02)

- 参考文献数

- 29

山陰の一農村,今浦の宗門改帳を用い結婚率と出生率の年次別観察によって,天明・天保飢饉およびそれ以前の2つの推定された飢饉について(1)飢饉時に低結婚率・低出生率,(2)飢饉直後に高結婚率・高出生率が生じたこと,(3)さらにそれぞれの約30年後に,適齢期(26-30歳)の女の人口割合の減少および増加が現れることを確認した((3)は天保飢饉を除く)。また,この適齢期人口割合の減少・増加は結婚数と出生数の減少・増加(粗結婚率と粗出生率の低下・上昇)を2次的に引き起こしたことを示した。この因果関係は相関分析と整合的であることから,その存在が推定される。ただし,この2次的な粗結婚率・粗出生率の変動の発現は1815-19年を除いてそのときの新たな飢饉の発生や余波により加速・相殺などの変形を受けた。適齢期人口の増減は直接に結婚件数を単純に増減させるだけではなく,誘導的な年齢別結婚率の上昇・低下を引き起こすことにより結婚数を増減することが明らかになった。このような適齢期人口規模の増減による誘導的な年齢別結婚率の増減現象は従来ほとんど検証されたことがないが,現代人口のような晩婚化,未婚化などの強い長期的趨勢の存在しなかった江戸期農村人口においては観察が可能になったと考えられる。1810年代後半に起こった結婚率と出生率の低下は,天明飢饉時の出生率低下の影響が30年後に顕在化したものであるが,この村の人口増加率は年0.33%の増加基調であるためこの2次的な人口減少が顕在化したものと考えられる。この一時的な人口減少の最大の要因は出生減であるが,社会減の増大も影響しており,他村において同じような状況が起こることによって他村からの婚入の減少を中心とする社会の不活発な状況も影響したといえる。この人口減少を起因とする経済社会の異変が生じていたことは同時代の人に感じられていたかもしれないが,人口減少はおそらく原因不明であっただろう。

1 0 0 0 カメムシ皮膚炎

- 著者

- 中川 浩一 東田 理恵 夏秋 優

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.6, pp.489-490, 2022-12-01 (Released:2023-02-28)

- 参考文献数

- 3

患者:56 歳,女性主訴:右手背の色素斑現病歴:就寝中に何か右手がざわざわする感覚で目が覚めた。見るとカメムシが手の上にいたので,あわてて左手でカメムシを振り払った。カメムシは捕獲して家のベランダに放った。翌日になって淡い橙色の色素斑が手にみられたので受診した。現症:右手背に,カメムシの形に類似した淡い橙色の色素斑がくっきり残っていた(図 1 )。かゆみや痛みはなかった。周囲に炎症所見はなかった。カメムシ:患者に捕獲したカメムシの形状を,記憶をもとに絵を書いてもらった。本邦では普通種のクサギカメムシに似ていた(図 2 a)。診断と経過:患者の証言やカメムシの絵,色素斑の形状からカメムシ皮膚炎と診断した。色素斑は手洗いなどでは消えなかったが,2 週間ほどで自然に消退していた。この間,かゆみや痛みはなく,色素斑のみであった。

1 0 0 0 OA 産官学連携企画若手意見交換会 電気化学が創る2050年

- 著者

- 辻 秀之

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- 電気化学 (ISSN:24333255)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.3, pp.337-340, 2023-09-05 (Released:2023-09-05)

1 0 0 0 OA 官庁統計における電子計算機の問題

1 0 0 0 OA 近世融通念佛宗の成立と民衆

- 著者

- 大澤 研一

- 出版者

- 大阪歴史博物館

- 雑誌

- 大阪歴史博物館研究紀要 (ISSN:13478443)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.0019-0032, 2017 (Released:2022-05-14)

近世の融通念佛宗は中世社会に広く浸透した融通念仏信仰を背景に誕生した。すでに筆者は中世の摂津・河内に展開した融通念仏信仰集団の構造、および十七世紀に融通念佛宗が形成される過程を明らかにしてきたが、それは教団機構の変遷を跡づけることによる、教団史な視点からの検討が主であった。 今回はそうした視点ではなく、融通念仏信仰を受容する側に、民衆が中近世移行期の社会のなかでどのような宗教的充足を欲したのかという視点にたち、浄土宗との比較をおこないながら、専門僧による葬送や回向の実施による家の永続の保証という民衆から突き付けられた課題への対応が、近世融通念佛宗教団が誕生する過程において大きな原動力のひとつになったのではないかという見通しを示した。

- 著者

- 施 竣訳 王 尚 松田 英子

- 出版者

- 一般社団法人 日本健康心理学会

- 雑誌

- 日本健康心理学会大会発表論文集 35 (ISSN:21898812)

- 巻号頁・発行日

- pp.45, 2022-11-19 (Released:2023-03-09)

1 0 0 0 OA 培養継続中の血液培養から原因菌を診断できた侵襲性肺炎球菌感染症

- 著者

- 澤井 恭兵 菅野 のぞみ 田口 裕大 柳内 充 櫻井 圭祐 深澤 雄一郎 中村 茂夫 高橋 俊司

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会

- 雑誌

- 医学検査 (ISSN:09158669)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.158-162, 2017-03-25 (Released:2017-03-29)

- 参考文献数

- 4

培養継続中であった血液培養にグラム染色を行い,菌の染色性と形態から早期に侵襲性肺炎球菌感染症(invasive pneumococcal disease; IPD)を診断することができた症例を経験した。症例は60歳代男性。全身に紫斑が出現し,急激に全身状態が悪化した。培養継続中であった血液培養にグラム染色を行ったところグラム陽性双球菌が認められ,尿中肺炎球菌抗原検査と併せてIPDが早期に診断できた。しかし,全身状態が改善することなく永眠された。本症例から培養継続中である血液培養にグラム染色を行うことで,血液培養自動分析装置で陽性を示すよりも早期に原因菌を推測できることが示唆された。実施には課題もあるが,検討に値する方法であり,この方法を臨床に周知・啓蒙したい。

1 0 0 0 OA バランスピストン機構による軸方向振動の安定性に関する検討

- 著者

- 林 光昭 都丸 裕司 川崎 聡 志村 隆 内海 政春

- 出版者

- 一般社団法人 ターボ機械協会

- 雑誌

- ターボ機械 (ISSN:03858839)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.10, pp.625-632, 2013 (Released:2015-07-23)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 6

In order to analyze a stability of the balancing mechanism for the axial thrust force in turbo-pumps, the simplified model expressing the essentials of dynamic behavior is shown. By the examination on that model, the dynamic characteristics in several working conditions are considered, it is shown that what kind of conditions determine the response and stability of the balancing mechanism.

- 著者

- Kajihara Hiroshi

- 出版者

- Zoological Society of Japan

- 雑誌

- Zoological Science (ISSN:02890003)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.287-326, 2007-04

- 被引用文献数

- 39

A literature-based taxonomic catalogue of the nemertean species (Phylum Nemertea) reported from Japanese waters is provided, listing 19 families, 45 genera, and 120 species as valid. Applications of the following species names to forms previously recorded from Japanese waters are regarded as uncertain: Amphiporus cervicalis, Amphiporus depressus, Amphiporus lactifloreus, Cephalothrix filiformis, Cephalothrix linearis, Cerebratulus fuscus, Lineus vegetus, Lineus bilineatus, Lineus gesserensis, Lineus grubei, Lineus longifissus, Lineus mcintoshii, Nipponnemertes pulchra, Oerstedia venusta, Prostoma graecense, and Prostoma grande. The identities of the taxa referred to by the following four nominal species require clarification through future investigations: Cosmocephala japonica, Dicelis rubra, Dichilus obscurus, and Nareda serpentina. The nominal species established from Japanese waters are tabulated. In addition, a brief history of taxonomic research on Japanese nemerteans is reviewed.