1 0 0 0 OA イスラームに学ぶ多文化共生

- 著者

- 松永 繁

- 出版者

- 学校法人 敬心学園 職業教育研究開発センター

- 雑誌

- 敬心・研究ジャーナル (ISSN:24326240)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.103-107, 2017 (Released:2018-09-20)

- 参考文献数

- 14

介護福祉分野において外国人介護職が増加している。その中にはイスラーム教徒も多数存在しており、彼らとの協働の機会も増えているが、宗教への理解や生活習慣への理解の困難さも報告されている。 本稿では、多文化共生の視座を得る目的で、イスラームの世界観をキーワードに検討した。結果、イスラームはお互いの世界観の存在を前提に自らのイスラーム世界の律法の対象としない等、他世界への侵入を行なわないことで共生を実現してきたイスラーム観が存在していた。 また、多文化共生の障壁として、対等な関係性を前提としていない社会的構造が存在し、これが並行社会へと向かうことにもつながる。 以上のことから、多文化共生実現のためには、宗教の教義や文化、習慣といった理解に終始するのではなく、文化相対主義の視点と対等な関係性を前提とした社会的構造の構築の必要性が示唆された。

- 著者

- 喜多 秀行 國井 大輔

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.7, pp.22-00046, 2023 (Released:2023-07-20)

- 参考文献数

- 13

過疎地域における生活の足を確保するため,コミュニティバスからタクシーや自家用車を活用した互助的な個別輸送サービスへの転換を図る自治体が増加しているが,もともと人口が少ない過疎地域においては,個別輸送サービスの採算性と利便性を同時に確保することは容易でなく,自治体からの公的支出は年々増加し,現状のままでは立ち行かなくなりつつある状況も見受けられる.そこで本研究では,タクシーとボランティア輸送を一体的に運営する新たな公共交通サービスの仕組み「準交通空白地有償運送(仮称)」を提案する.いくつかのサービス特性と地域特性を想定し,運行形態や運賃に関する施策が採算性に及ぼす影響について分析した結果,制度面での制約等はあるものの,一定の条件下ではサービスが成立する可能性が確認できた.

- 著者

- Koichi Shishido

- 出版者

- The Medical Society of Kansai Medical University

- 雑誌

- 関西医科大学雑誌 (ISSN:00228400)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.Supplement, pp.S1-S13, 1974-03-20 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

The proportion of dietary protein modifies the tumorgenesis of glandular stomach in rats that received NG in drinking water. If a 50% casein diet is given regularly from the date of carcinogenic stimulus by NG, the final tumor number and their malignancy are more pronounced than in other groups maintained on 20% or 36% casein diets.36% casein diets, when given concurrently with the carcinogen throughout the experimental period, showed slightly more accelerated tumorgenesis than rats on 20% casein diets, but there were about the same number of malignancies. The survival time of rats on 5 % casein diets was too short and no tumors developed among rats that survived 5 to 6 monthes after experimental initiation.The general conclusion drawn from these data is that high dietary protein exerts a potentiation effect on NG tumorgenesis, especially in carcinogenesis.

1 0 0 0 OA 大腸癌の予防

- 著者

- 高山 哲治 宮本 弘志 六車 直樹

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.7, pp.1168-1175, 2016-07-05 (Released:2016-07-05)

- 参考文献数

- 23

食生活を改善して大腸癌を予防する1次予防では,赤身肉,加工肉,アルコール,喫煙などの危険因子を回避(または減量)すること,野菜,線維,果物,牛乳,カルシウムなどを十分に摂取するとともに,適度な運動を行うように心がけるべきである.また,大腸癌を早期に発見する2次予防では,便潜血検査や大腸内視鏡検査を受けることが重要である.大腸内視鏡検査では,前癌病変である腺腫を摘除することも癌の予防に重要である.一方,現在種々の薬剤の発癌予防効果を調べる臨床試験が行われており,近い将来,有効な予防薬が開発されることが期待される.大腸癌の3次予防としては,異時性の大腸癌予防の観点から定期検査の受診が必要である.

- 著者

- Yuto Sato Tatsuki Akao Kazutaka Takeshita

- 出版者

- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles

- 雑誌

- Microbes and Environments (ISSN:13426311)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.ME22110, 2023 (Released:2023-07-13)

- 参考文献数

- 32

The sorghum plant bug, Stenotus rubrovittatus (order Heteroptera: family Miridae), is a notorious insect pest in Japan that causes pecky rice. In the present study, we sampled this insect pest in the northern part of Honshu Island in Japan and investigated its associated microbiota. The results obtained showed that Pantoea dominated the associated microbiota and was the sole genus detected in all samples. The dominant Pantoea were phylogenetically close to rice pathogens. The present results suggest that the sorghum plant bug needs to be regarded and controlled not only as a notorious insect pest, but also as a potential vector of rice pathogenic Pantoea spp.

- 著者

- 小俣 元美 原野 崇 佐藤 啓輔 横山 楓 片山 慎太朗 定金 乾一郎 小池 淳司

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.7, pp.22-00023, 2023 (Released:2023-07-20)

- 参考文献数

- 10

本稿では,道路整備のストック効果把握の一環として,空間的応用一般均衡(SCGE)モデルを用いて,最初の開通から半世紀を経た全国の高規格幹線道路整備が地域経済に与えた長期的な効果とその変遷を検証する.分析の結果からは,これまでに段階的にネットワーク整備がなされた結果として,付加価値額変化では,関東・甲信越から中国地方にかけての本州エリアを中心に大きな効果が帰着している傾向にあることが分かり,このような地域の産業活動の日本経済全体の成長への貢献が確認された.一方,便益をみると,全国に広く正の効果が帰着しており,国土の均衡ある発展に高規格幹線道路が貢献していることが確認できた.

1 0 0 0 OA 肺癌バイオマーカー検査の変遷と今後の展開

- 著者

- 畑中 豊 木下 一郎 秋田 弘俊

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会

- 雑誌

- 肺癌 (ISSN:03869628)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.15-25, 2022-02-20 (Released:2022-02-25)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1 1

肺癌におけるドライバー変異を対象としたバイオマーカー検査は,EGFR,ALK,ROS1,BRAF,METに,2021年にRETが新たに加わり,現在本邦では6遺伝子がコンパニオン診断(CDx)項目となっている.またがん免疫療法のバイオマーカー検査としてPD-L1 IHC検査が,2016年よりCDxとして実施されるようになった.本稿では,これらバイオマーカー検査の臨床導入の経緯やその際に直面した諸課題について総括するとともに,マルチプレックスアッセイやリキッドバイオプシーなどの新規検査技術のさらなる普及が見込まれている肺癌CDxの今後の展開について概説する.

1 0 0 0 反応拡散理論に基づく防砂シート劣化シミュレーション技術の開発

- 著者

- 西村 伊吹 松原 仁

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:24366021)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.7, pp.22-00292, 2023 (Released:2023-07-20)

- 参考文献数

- 24

護岸背後盛土の外部流出を防止するために盛土表面を防砂シートで被う工法がある一方で,防砂シート劣化に伴う土砂の吸い出し現象が少なからず報告されている.また,埋設されたシートを施工後に視認することは困難であることから,シートの劣化状態を共用時であっても評価できるツールの開発が求められる.本研究では,防砂シートの劣化を予測・評価しうる数理モデルを反応拡散理論に基づいて定式化し,実験値との比較解析を通じて本モデルの妥当性を検証した.結果として,本モデルによる解は実験結果に近い値を示すことが分かり,実環境を想定した解析例では,防砂シートが加水分解反応によって劣化する可能性を見出した.これらのことから,本手法は防砂シートの経年劣化を予測・評価するためのツールとして有効である可能性がある.

1 0 0 0 OA 新しい考え方によるティンパニ奏法の研究

- 著者

- 深町 浩司

- 出版者

- 愛知県立芸術大学

- 雑誌

- 愛知県立芸術大学紀要 = The bulletin of Aichi University of the Arts (ISSN:03898369)

- 巻号頁・発行日

- no.52, pp.31-48, 2023-03-31

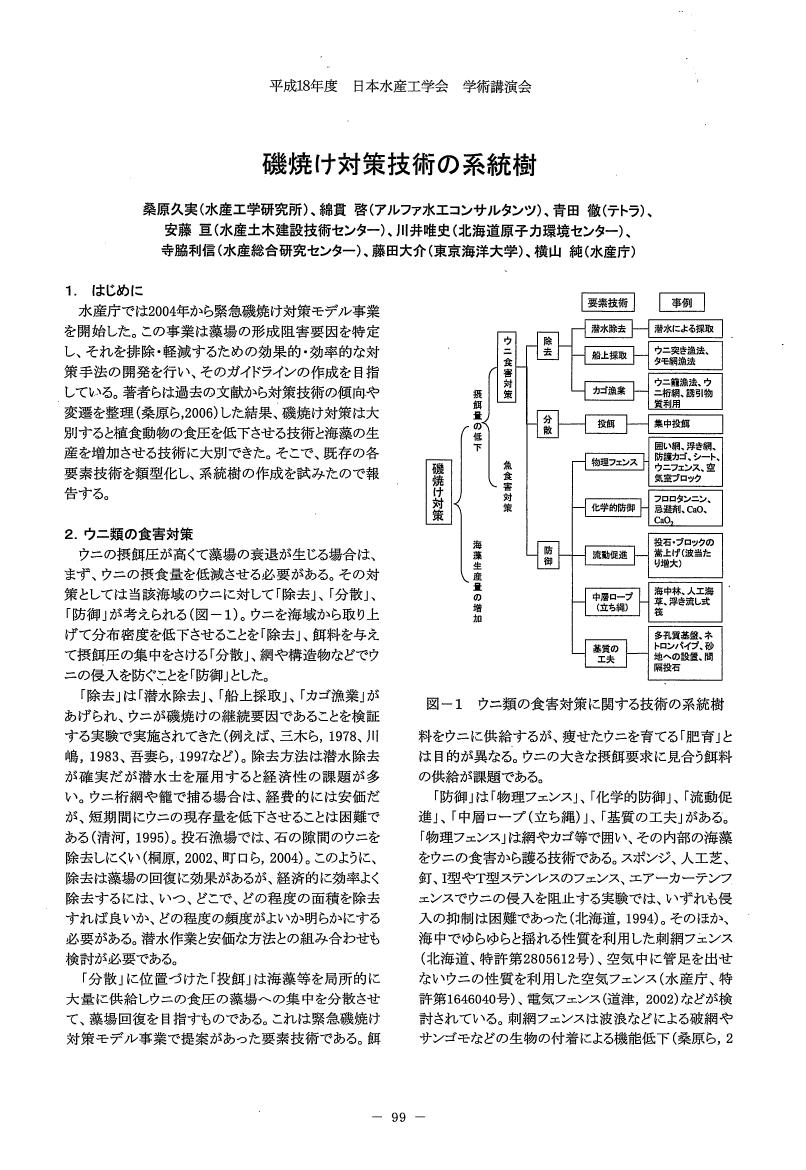

1 0 0 0 OA 磯焼け対策技術の系統樹

1 0 0 0 OA 低温殺菌牛乳と超高温殺菌牛乳の風味特性

- 著者

- 高木 和子 山崎 和幸 水上 裕造 早川 文代 何 方 平松 優

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.7, pp.230-235, 2020-07-15 (Released:2020-07-29)

- 参考文献数

- 19

本研究では,加熱殺菌工程が異なる各種牛乳(LTLT牛乳,HTST牛乳,UHT牛乳)をホットミルク(50~60℃程度)の状態にし,熱履歴の違いが風味特性に与える影響を官能評価で調べた.その結果,工程での熱履歴の低いLTLT牛乳およびHTST牛乳はホットミルクにしても生乳に近い風味で,「生乳感」「乳の自然な風味」「すっきり感・さっぱり感」が強く,「加熱臭」が弱いことが確認された.さらに同地域,同工場で同時期に製造されたLTLT牛乳UHT牛乳から香気エキスを抽出,GC-MSおよびGC-O(におい嗅ぎ)に供し,各牛乳の特徴的香気成分をAEDA(希釈分析法)で明らかにした.そして,LTLT牛乳の特徴的香気成分trans-4,5-epoxy-(E)-2-decenal,UHT牛乳の特徴的香気成分sotolonの牛乳への添加試験を行い,LTLT牛乳の風味特徴にフルーティで甘い香気成分trans-4,5-epoxy-(E)-2-decenalが,UHT牛乳の風味特徴にカラメル様の香気成分sotolonが関与していることが示唆された.また,香気成分の添加のみで熱履歴の異なる牛乳の風味特性に近づくことが確認され,特にLTLT牛乳の特徴的香気成分trans-4,5-epoxy-(E)-2-decenalを加熱臭が生じているUHT牛乳製品に添加し,加熱臭が軽減できたのは興味深い.本研究では牛乳の熱履歴が風味に与える影響を調べたが,今後は餌,土壌,環境,牛種,製造工程等の違いと風味の関係を精査し,原因成分の同定まで試みたいと考えている.それら成分と消費者嗜好の相関を調べ,嗜好多様性に応える牛乳を市場に提供できれば,消費者の選択肢が拡がり牛乳市場の活性化が期待できると思われる.

1 0 0 0 OA 人工湧昇流による磯焼け対策を進める検討プロセスについて

- 著者

- 桑原 久実 綿貫 啓 冨澤 伸樹 安藤 亘 石岡 昇 梅津 啓史

- 出版者

- 日本水産工学会

- 雑誌

- 日本水産工学会 学術講演会 学術講演論文集 2010年度 日本水産工学会 学術講演会 講演論文集 (ISSN:09173943)

- 巻号頁・発行日

- pp.53-54, 2010 (Released:2020-04-01)

1 0 0 0 OA 第3版磯焼け対策ガイドライン

- 著者

- 明田 定満

- 出版者

- 日本水産工学会

- 雑誌

- 日本水産工学会誌 (ISSN:09167617)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.143-144, 2021-11-15 (Released:2021-11-12)

1 0 0 0 OA 小型海藻藻場の重要性と磯焼け域におけるその回復の試み

- 著者

- 吉村 拓 八谷 光介 清本 節夫

- 出版者

- 日本水産工学会

- 雑誌

- 日本水産工学会誌 (ISSN:09167617)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.239-245, 2015-02-15 (Released:2017-09-01)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2

Restoration of perennial beds of large macroalgae, e.g. kelp or Sargassum bed, with year-round vegetation is usually difficult under high grazing or browsing pressure by herbivorous fishes. Some species of small-sized macroalgae that have not yet been recognized as target species for restoration are known to contribute to the diet and the shelter of juvenile lobsters and turban shells on their nursery grounds, and to abalone and sea urchins as primary foods. Therefore, using small macroalgae would be significant for bed restoration in de-vegetated area. The unintentional restoration of beds of small macroalgae that we observed near Nagasaki city suggests that their reconstruction would be easier and more realistic than restoring beds of large macroalgae. If small macroalgae were included as target species for algal bed construction, it would contribute to more flexible and realistic algal bed restoration.

1 0 0 0 OA 文献から見た磯焼け対策研究の歩み

- 著者

- 桑原 久実 綿貫 啓 青田 徹 安藤 亘 川井 唯史 寺脇 利信 横山 純 藤田 大介

- 出版者

- 日本水産工学会

- 雑誌

- 日本水産工学会誌 (ISSN:09167617)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.81-87, 2006-07-15 (Released:2017-09-01)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 3

To detect the trend on seaweed restoration techniques on barren grounds in Japan, domestic literature (> 1,000) published since 1970 were surveyed. The literature contains local survey (18%), experiments and detailed observations (23%), recovery trials (43%) and reviews (16%). The literature increased chronologically with a temporal maximum in 1980-85. Among the local areas, literature was particularly abundant in western coasts of Hokkaido and Pacific coasts of middle Honshu (from the Kii Channel to Cape Inubo). The target seaweed bed types were mostly kelp and Sargassum forests and the dominant causative agents of these bed reductions were intensive grazing by sea urchins and herbivorous fishes. The literature analysis revealed that 'removal' of sea urchins and 'defense' of seaweeds were unreasonably preceded by employing stones or concrete blocks and transplanting seaweeds. Grazing by herbivorous fishes is a recent problem in southern Japan; the literature abruptly increases after 2000. These may represent some of the reasons why barren ground recovery projects were unsuccessful.

1 0 0 0 OA 製鋼スラグ非晶質相の淡水への溶出挙動に及ぼす有機酸錯体生成の影響

- 著者

- 川﨑 大輝 松浦 宏行

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.1, pp.92-102, 2021 (Released:2020-12-31)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 3 4

To recover the barren coast or degraded paddy field, the supply of nutrient elements such as Fe is effective. Since steelmaking slag contains various kinds of potent elements, it is expected to be used as an environmental restoration material. The dissolution mechanism of various elements from slag and the influence of surrounding organic matters and microorganisms must be clarified to utilize steelmaking slag in these methods effectively. In this research, the dissolution tests were conducted by using synthesized CaO-SiO2-FeO-Al2O3-P2O5 amorphous slag samples and aqueous solutions containing gluconic acid. Concentration of various elements in the solution, especially Fe, increased by the addition of gluconic acid. To evaluate the effect of gluconic acid on the dissolution behavior quantitatively, the existence forms of various elements in the solution were thermodynamically estimated based on the experimental results. The maximum ratio of chelated iron to total iron was 97%, indicating that the increase in iron concentration by adding gluconic acid was owing to the formation of iron complex ions. On the contrary, concentrations of Ca, showing complex formation ratio low, or Si and P, for which the complex formation has not been reported, also increased by adding the acid. This suggested the existence of elution mechanisms other than complex formation.

1 0 0 0 OA 生化学的アプローチによるガンガゼDiadema setosumの天然餌料の検討

1 0 0 0 「図説」最新世界の特殊部隊

- 出版者

- 学習研究社

- 巻号頁・発行日

- 2003

1 0 0 0 OA 非典型的口腔咽頭魚骨異物の3症例

- 著者

- 竹林 慎治 林 泰之 康本 明吉 籔内 咲 暁 久美子 大野 覚 池田 浩己 三浦 誠

- 出版者

- 日本口腔・咽頭科学会

- 雑誌

- 口腔・咽頭科 (ISSN:09175105)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.65-69, 2015-03-31 (Released:2015-05-21)

- 参考文献数

- 17

魚骨異物は日常臨床でしばしば遭遇し, 診断・治療が容易な場合が多いが, 稀に困難な症例も存在する. 我々は, 3例の非典型的な魚骨異物症例を経験したので, 当院での頸部魚骨異物症例の検討を加えて報告する. 症例1は70歳の女性で, 舌筋層内に魚骨迷入し, 発症から受診まで半年を要し, 放線菌感染を伴う膿瘍形成を生じた. 症例2は68歳の女性で, 発症時近医喉頭ファイバースコープ検査で発見できず, 5日後右頸部膿瘍を生じ, 甲状腺右葉背側に迷入した魚骨を外切開により摘出した. 症例3は59歳の男性で, 舌扁桃内に埋没していたが, 経口腔的に摘出できた. 当院で4年半の間に60例頸部魚骨異物摘出術を施行し, CT 検査が有用であった.

1 0 0 0 OA 日本住宅公団から都市再生機構へ : 公団の組織変更とその背景

- 著者

- 山島 哲夫

- 出版者

- 学校法人 須賀学園 宇都宮共和大学 都市経済研究センター

- 雑誌

- 宇都宮共和大学 都市経済研究年報 (ISSN:18817459)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.71-80, 2008 (Released:2018-03-29)