1 0 0 0 OA グルタチオンのメラニン合成阻害機構

- 著者

- 松木 光雄 渡部 俊彦 小笠原 綾子 三上 健 松本 達二

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.128, no.8, pp.1203-1207, 2008 (Released:2008-08-01)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 12 17

Glutathione dose dependently inhibited melanin synthesis in the reaction of tyrosinase and L-DOPA. The inhibition of melanin synthesis was recovered by increasing the concentration of L-DOPA, but not recovered by increasing tyrosinase. Glutathione inhibited the binding between tyrosinase and L-DOPA. Although the synthesized melanin was aggregated within 1 h, the aggregation was inhibited by the addition of glutathione. These results indicate that glutathione inhibits the synthesis and agglutination of melanin by interrupting the function of L-DOPA.

- 著者

- 西本 登志 矢澤 進 浅尾 浩史 佐野 太郎 安川 人央 皆巳 大輔 東井 君枝 矢奥 泰章 杉山 立志 平野 博人

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.483-489, 2018 (Released:2018-12-31)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 1

カプシノイドを含有し,食味がよいトウガラシの新品種‘HC3-6-10-11’を育成した.カプシノイドを含有する良食味品種の‘ひも’を種子親,カプシノイドを高含有しカプサイシノイド含有量が少ない‘CH-19甘’を花粉親とする交雑後代から選抜し,F8世代で固定を確認した.特性調査と現地適応性検定試験を経て2015年に品種登録出願を行い,2017年に品種登録された.‘HC3-6-10-11’は,果実重量が6 g前後であり,雨除け栽培では,‘甘とう美人’や‘サラダ甘長’と同等以上の果実収穫量が得られた.2014年の果実のカプシノイド含有量は1956 μg・g–1DWであった.果実生産は奈良県内に限られ,未熟果のみ販売が可能であり,販売先を飲食店と加工業者に限定している.

1 0 0 0 ヤマユリ精油の産業化に関する研究

- 著者

- 河野 泰広

- 出版者

- 産業技術総合研究所

- 雑誌

- 産学が連携した研究開発成果の展開 復興促進プログラム A-STEP 探索タイプ

- 巻号頁・発行日

- 2012

本研究開発では、ヤマユリ花弁から精油を安全かつ簡便に抽出する小規模企業向け技術を開発することを主要な目標とし、高沸点で入手の容易な溶媒に、酸化防止剤、pH調整剤を添加した混合液を用い、ヤマユリ香成分を抽出する方法を開発した。今回GC-MSによるヤマユリ精油の香成分解析により得た情報は、今後ヤマユリ精油の抽出、成分管理、保存において精油中の成分確認を可能にし、ヤマユリ精油の商品を開発する上で非常に役立つ。今年、被災地企業と共同でヤマユリ精油の香水を地域の特産品として商品化・販売予定である。

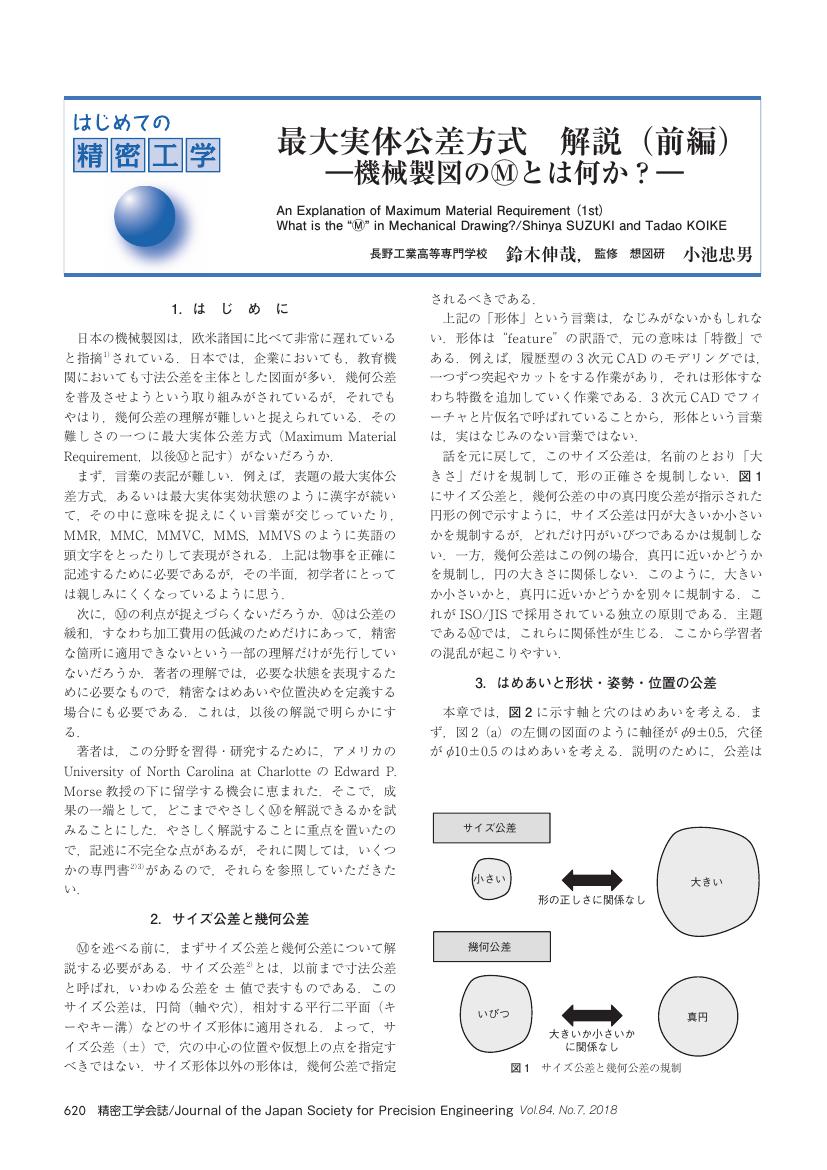

1 0 0 0 OA 最大実体公差方式 解説 (前編) ―機械製図の(M)とは何か?―

- 著者

- 鈴木 伸哉 小池 忠男

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.7, pp.620-623, 2018-07-05 (Released:2018-07-05)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 土壌から疫病菌を捕え分離する方法

1 0 0 0 『はるか群衆を離れて』についての10章

- 著者

- 十九世紀英文学研究会編 渡千鶴子 菅田浩一 高橋路子編著

- 出版者

- 音羽書房鶴見書店

- 巻号頁・発行日

- 2017

1 0 0 0 OA 「そうしないほうがいいと思います」 「無明」を巡る実相寺昭雄と石堂淑朗との葛藤について

- 著者

- 加田 謙一郎

- 出版者

- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校

- 雑誌

- 木更津工業高等専門学校紀要 (ISSN:21889201)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.45, 2022 (Released:2023-02-06)

- 参考文献数

- 18

本論文では、実相寺プロダクションとATGが共同制作した、石堂淑朗脚本、実相寺昭雄監督の3本の映画について論じ、作家と監督の葛藤について詳しく論じる。 その際、彼らがこだわった「無明」という言葉に着目し、3本の映画を分析した。 ハーマン・メルヴィルの短編小説「BARTLEBY, The Scrivener」をめぐる石堂と実相寺の対立も詳しく分析した。 石堂淑朗と実相寺昭雄の「知っていても止められない心」が、彼らにとっての「無明」の在り方であることを分析して明らかにした。 また「無明」という言葉が、バートルビーの「私はしたくない」という言葉につながる過程を詳しく分析した。 その過程で、石堂と実相寺の問題の本質を指摘した。その本質を巡って、石堂は「古来より続いてきた民俗の血統が未だ解明されていない」という問題を主張し、実相寺は「引揚者であることの汚名」を主張している、と指摘することができた。 彼らの最後の作品である「歌」では、両方の問題が融合し、昇華されたことを明らかにした。

近年、医療の分野における診断器機はめざましい発展をとげており、とりわけX線CTやDSAなどの開発・改良は著しく、もはやこれらなくしては高度医療が成り立たなくなっているといっても過言ではない。その結果として必然的に水溶性ヨード造影剤の使用頻度が増し、それにつれて多彩な副作用の発生が臨床上重視されている。しかしながらその発生機序についてはすべてが解明されているわけではなく、一部の症状では明らかに何らかのアレルギー反応の関与が疑われるものの、良好な実験モデルが作成できないことなどの理由から、とくに免疫学的機序の研究が遅れている。そこで我々は、今後の研究の展開の一助となることを期待して、実験系の確立すなわち動物(マウス)の免疫方法、抗体産生系の確立および免疫学的検出法の確立をめざし、以下の実験方法を試みた。抗マウス抗体であるDNP-KLHをBALB/cマウスに免疫し、血清中のIgEを増加させる抗体産生系を確立させ本研究に応用した。DNP-KLHを免疫した群と水溶性ヨード造影剤だけで免疫した群、さらに両者を同時に免疫した群にわけて、各群のIgE抗体産生の程度を比較した。抗体検出方法としてはELISA、PCA、FACSを用いた。その結果、1.水溶性ヨード造影剤は免疫反応に直接的には関与しない。少なくとも抗造影剤抗体の存在は否定的であると考えられた。2.しかしながら、水溶性ヨード造影剤の存在下で本来のIgE抗体産生が増強する可能性がある。3.この反応・変化にはインターロイキン(IL-4)が関与していると考えられた。4.現在までのところ造影剤の種類(イオン系と非イオン系、モノマー型とダイマー型)によって免疫反応への影響の仕方に有意差があるかどうかについては断定的な結論は出せない。遅発アレルギーの検討とあわせて今後に残された研究課題と考える。

1 0 0 0 OA 酸化銅鉱の回収

- 著者

- 若松 貴英

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- 日本鉱業会誌 (ISSN:03694194)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.1134, pp.687-693, 1982-08-25 (Released:2011-07-13)

- 参考文献数

- 38

A number of approaches to the treatment of oxidized copper have been proposed. The principal methods for copper recovery from oxidized are have included leaching, sulfidization flotation, leach-precipitation-flotation, segregation, and leachsolvent extraction-electrowinning. In this paper the basic science and performance of some of the techniques for oxidized copper processing are briefly reviewed. Further, recent trends in the fundamental investigations concerning oxidized copper processing are summarized.

1 0 0 0 OA 山愛美著『村上春樹,方法としての小説 ──記憶の古層へ』

- 著者

- 岩宮 恵子

- 出版者

- 日本箱庭療法学会

- 雑誌

- 箱庭療法学研究 (ISSN:09163662)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.105-107, 2020 (Released:2021-06-28)

1 0 0 0 一般化透水モデルによる不飽和透水係数の閉形式解

- 著者

- 関 勝寿 取出 伸夫

- 出版者

- 土壌物理学会

- 雑誌

- 土壌の物理性 (ISSN:03876012)

- 巻号頁・発行日

- vol.154, pp.19-27, 2023-07-20 (Released:2023-07-25)

- 参考文献数

- 20

水分保持曲線-不飽和透水係数連結モデルのMualemモデルとBurdineモデルを一般化した一般化透水モデルに対して,Brooks and Coreyモデル,van Genuchtenモデル,Kosugiモデルの水分保持関数から不飽和透水性係数の閉形式解を導出する方法を解説した.さらに,線型結合モデルに対する不飽和透水係数の閉形式解の導出方法を示した.関連する議論として,一般化透水モデルの有用性を示し,また,飽和近傍で透水性曲線の傾きが極めて大きくなり,不飽和透水係数が飽和透水係数に対して不自然に小さくなることを避けるための修正式の一般式を示した.

1 0 0 0 IR ウイグル=マニ教史の研究

1 0 0 0 OA 電離層におけるロケット排出物の拡散と電子減少

- 著者

- 石川 芳男 井上 正史 小宅 康博 山極 芳樹 栗木 恭一

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.471, pp.205-212, 1993-04-05 (Released:2010-12-16)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

In coming new space age, we will have frequent trips between the ground and mission orbits by large rockets to realize the large projects such as space stations and solar power satellite systems. In such cases a great deal of rocket effluents should be released in the atomosphere. But, its effects on our environment is still unknown, and therefore various studies on these problems are expected. About such environmental problems, some studies were performed which motivated by so called “ionospheric hole” observed when Skylab-I was launched, May 14, 1973. It was certified by later scientific studies that the phenomenon was caused by the chemical reaction between rocket effluents and ionized particles in the ionosphere, by which the electron density of the ionosphere suddenly decreased to about a half values of that in its normal state in the range of about 1, 000km in radius centering about rocket trajectory and it took about 4 hours to recover. In this study, the results of these fundamental studies are applied to the engineering problem, that is, the numerical simulation of the change in electron density in the ionosphere is carried out in consideration of the diffusion of rocket effluents released along arbitrary trajectory in upper atomosphere and their chemical reactions with the ionospheric constituents.

1 0 0 0 OA 打ち上げロケット排出物による「電離層の穴」解析モデルの改善に関する研究

- 著者

- 本田 俊樹 山極 芳樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会論文集 (ISSN:13446460)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.579, pp.150, 2002 (Released:2003-08-19)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

This paper reports results of an improved model of “ionospheric hole” caused by rocket exhaust injected into the F-region. We have investigated a practical “ionospheric hole” model by which a proper strategy of rocket launch can be examined from a view point of protection of the Earth’s environment. The analytical results of preceding models were published about 8 years ago. The model well included the trajectory of launch rocket and could evaluate the effect of rocket exhaust on the Earth’s environment for various trajectories. The analytical results, however, didn’t quantitatively agree with the observation data very well. The new model includes the effects of the exhaust velocity of effluents and the neutral wind that preceding model didn’t take into account, and the boundary conditions and parameters are improved. The analytical results by this improved model well agree with the observation data for Skylab–I and HEAO–C launching experiments not only qualitatively but also quantitatively.

1 0 0 0 OA 東京郊外における軍事化の果て──『大和(カリフォルニア)』が映す厚木基地と地域の関係──

- 著者

- 後藤 美緒 松下 優一 塚田 修一

- 出版者

- 中央大学文学部

- 雑誌

- 文学部紀要 社会学・社会情報学 (ISSN:05296803)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.1-16, 2022-03-10

1 0 0 0 OA 野生アメリカザリガニの胃石およびキチン質基質の所持とその季節性

- 著者

- 三橋 萌樹 下岡 ゆき子

- 雑誌

- 帝京科学大学紀要 = Bulletin of Teikyo University of Science (ISSN:18800580)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.11-15, 2015-03-31

Crayfish have “gastroliths” in which calcium is deposited transiently during the molt cycle from the cuticle. In red swampcrayfish, amorphous calcium carbonate is embedded in an organic matrix composed mainly of chitin. Thus the seasonalityof molting will strongly affect the number and possession rate of gastroliths in crayfish. In this study, we captured 405 wildred swamp crayfish in May-November 2014 at a small pond and stream in Tsuzuki central park, Yokohama using a net forcapturing crab or a fishing line with dried squid, and analyzed the seasonality of number of gastroliths in their stomach,degree of calcification of the gastrolith in relation with the molting cycle. Among 405 crayfish, only 48 individuals had one ortwo gastroliths, in a biforked stomach. Gastroliths were found only in May-July and October-November, and large gastrolithswere found from the individuals just before and after the molt. We also found one or two chitin matrix from the stomach ofall the individuals who didn’t have gastroliths. Red swamp crayfish are important food item of fish-eating birds such as greatcormorant, and their gastroliths and chitin matrix are found in the birds’ pellets. Here we propose a formula to estimate theintake of crayfish by birds using the number of gastroliths and chitin matrix found in birds’ pellets.

1 0 0 0 OA 頭蓋内外主幹動脈閉塞に対して逆行性アプローチを第一選択とした血行再建術における治療戦略

- 著者

- 相澤 有輝 三木 一徳 藤井 照子 室田 祐大 岩瀬 遼 藤田 恭平 唐鎌 淳 前原 健寿 根本 繁 壽美田 一貴

- 出版者

- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス

- 雑誌

- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.11, pp.795-804, 2020 (Released:2020-11-25)

- 参考文献数

- 15

頭蓋内外主幹動脈閉塞 (tandem lesion) に対する再開通療法は複雑であり確立されていない. 特に, 頭蓋内病変の治療を優先させる逆行性アプローチと頚部病変の治療を優先させる順行性アプローチのどちらが優れているか, また, 頭蓋外病変に対して初回治療時にバルーン拡張術に留めるべきかステント留置術も行うかに関しては議論の残る問題である. われわれは大口径の吸引カテーテルとステントリトリーバーを併用するcombined techniqueを用いて先に頭蓋内病変の再開通を目指す逆行性アプローチを第1選択としている. 当院における治療手順および治療成績を文献的考察と併せて報告する.

1 0 0 0 OA 歩容と心理的特徴の関連

- 著者

- 鈴木 公啓 真家 英俊 寺島 宏紀

- 出版者

- 学校法人 三幸学園 東京未来大学

- 雑誌

- 東京未来大学研究紀要 (ISSN:18825273)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.93-99, 2021-03-31 (Released:2021-05-26)

- 参考文献数

- 29

This study aims to investigate the relationship between oneʼs gait patterns and psychological characteristics such as affect and personality. Fifty-two adults( men = 18, women = 34, mean age = 33.8, age range = 18-72) participated in this study. Their gait patterns were assessed by an apparatus, while psychological characteristics were assessed by several self-report questionnaires. Results showed that vitality was positively related to some specific gait patterns. With walking goal-oriented behavior, vitality as energy for the environment is considered to be reflected on the gait patterns. Furthermore, with other psychological variables were not related to the gait patterns, it is considered that the perceived psychological characteristics from gait patterns may not be related to actual psychological characteristics.

1 0 0 0 OA 光励起された系の超伝導ゆらぎによる伝導度

- 著者

- 岩﨑 龍太 辻 直人 星野 晋太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 74.1 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.1637, 2019 (Released:2022-01-30)

1 0 0 0 OA 半導体デバイスに対する宇宙放射線照射効果(宇宙工学における信頼性技術)

- 著者

- 高橋 芳浩

- 出版者

- 日本信頼性学会

- 雑誌

- 日本信頼性学会誌 信頼性 (ISSN:09192697)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.8, pp.460-467, 2014-11-01 (Released:2018-01-31)

半導体デバイス(集積回路)は地上においては非常に高い信頼性を有するが,人工衛星などに搭載して宇宙空間で使用すると,強い宇宙放射線を受けて特性劣化や誤動作が引き起こされることがある.宇宙空間は高エネルギーの陽子線,電子線,重イオンなどが高密度に存在する劣悪な放射線環境であり,これらが半導体デバイスに照射されると,構造内で電離(電荷発生)や結晶欠陥が生じる.放射線照射により半導体デバイスが受ける影響は,半導体デバイスの材料や構造,また放射線の種類やエネルギーにより異なり,吸収線量と共に電気的特性変化が蓄積される「トータルドーズ効果」,電離能力の高い荷電粒子の入射によって発生する「シングルイベント効果」,高エネルギーの粒子線照射による結晶欠陥を起因とした「変位損傷効果」に大別される.本稿では基礎的な放射線と物質との相互作用について示した後,放射線により半導体デバイスが受ける具体的な現象,および耐放射線性強化に関する研究例を紹介する.