- 著者

- 永井 有希 高山 高山 徐 建鋒 酒澤 茂之

- 雑誌

- 情報科学技術フォーラム講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.163-164, 2014-08-19

1 0 0 0 OA 手塚治虫の実験アニメーションの表現技法

- 著者

- 呉 恵京

- 出版者

- 法政大学国際日本学研究所

- 雑誌

- 国際日本学 = INTERNATIONAL JAPANESE STUDIES (ISSN:18838596)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.181-202, 2009-03-31

Tezuka Osamu, the figure who first established the fundamentals of Japanese “story manga,” is regarded as a god in the manga industry. He also had a great influence on animation. One of his major accomplishments, a revolutionary development in the field, was the production of Tetsuwan Atom (1963, Mushi Productions), the first domestic feature animation produced expressly for television broadcast. His continued work as the pioneer of Japanese television animation culminated in his Jungle Emperor Leo, the first color animation broadcast on television throughout the world.What did animation mean to Tezuka? He has left us with a very strong statement: “… my dream and passion belong to animation. That’s why I became a comic book writer.” (“Son shita toki, toku shita toki,” Asahi Shinbun, April 2, 1979). In fact, he invested a tremendous amount of his own wealth in establishing the animation production studio Mushi Productions in 1962, and in producing numerous animations, while managing his busy schedule to continue writing comic books. What, then, did he want to express through these animations? Some critics point out that he was heavily influenced by Walt Disney, and that he was simply imitating Disney’s works. Even in his first experimental animations, however, it can be argued that this is certainly not the case. Rather, his unique ideas were displayed in various ways. It might be more suitable to postulate that his works appeared similar to those of Walt Disney since contemporary animation techniques were unable to express fully what he meant to express.Taking this in account, here I focus on and analyze the expressive techniques in his animations. By analyzing his fourteen experimental animations, I conclude that he was not limited to certain techniques; his works display both pre-war and post-war techniques, traditional and original ideas, and newly created techniques. Previously, existing animations were the only source for studying animation techniques because few books were published on the topic. While it is evident that Tezuka incorporated many of Disney’s techniques, Disney was not his only source. He incorporated ideas from other animations and even from comic books; he basically used any technique available that could be applied to animation. His animations were a venue for him to explore new ideas using traditional animation as a foundation.

1 0 0 0 OA 戦前期における布哇浄土宗教団の展開過程

1 0 0 0 OA 美意識の変遷と開発工学

- 著者

- 谷川 孝博

- 出版者

- 日本開発工学会

- 雑誌

- 開発工学 (ISSN:13437623)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.17-23, 1993-08-15 (Released:2010-09-09)

1 0 0 0 OA 感情表現におけるマンガ符号の役割 : マンガ経験別にみるマンガ符号の受け取り方

- 著者

- 西村 宏紀 田中 みなみ 曽和 具之 宮崎 清

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 47

- 巻号頁・発行日

- pp.424-425, 2000-10-16 (Released:2017-11-08)

This study focuses on the effect of symbols in MANGA expression. There are several techniques adding symbols on the face to express the certain emotions. This study aims to grasp 1) the effect of symbols in expression of emotions and 2) difference of acception between MANGA familiar group and unfamiliar group. As the result, the following assertions can be made : (1) There are several symbols that can express the certain emotions by adding symbols to the expressionless face. (2) Besides these are not effective for MANGA unfamiliar group, these are effective for MANGA familiar group in some case. We should be careful in adding MANGA symbols to aim the effect for the MANGA unfamiliar group.

1 0 0 0 OA 人の不安状態とキャラクターの表情評価

- 著者

- 小森 俊哉 小山 慎一 日比野 治雄

- 出版者

- Japanese Society for the Science of Design

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- pp.223, 2013 (Released:2013-06-20)

「キャラクターの効能において、7割近くの人がキャラクターに「やすらぎ」を望んでいる」という調査結果がある。このように人の精神状態とキャラクターにはなんらかの関係があると考え、人が持つ不安の強さに応じて求められるキャラクターの表情がどのように変わるのかを研究した。本研究では人の精神状態を測る指標として状態不安と特性不安を用い、アメリカの心理学者、Paul Ekmanの提唱した人類共通の基本6表情に焦点をあてた。基本6表情を参考にしながら27種類の表情画像を作成。6種類の形容詞を用いてそれぞれの表情がどのような印象なのかを27名の被験者に評価してもらった。人の不安状態に応じてそれぞれの表情がどのような印象になったのかを統計的にまとめた。

1 0 0 0 市町村税課税状況等の調

- 著者

- 自治庁税務局 [編]

- 出版者

- 自治庁税務局

- 巻号頁・発行日

- 0000

1 0 0 0 OA 健康の視点からみた靴下の性能について

- 著者

- 楠 幹江

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.151, 2005 (Released:2005-12-08)

目的:健康の視点から靴下の効用を考えると、足部の保温性や皮膚の保護、清潔などが考えられる。これらの効用は、当然ながら、靴下の物理的形状により異なると思われるが、本研究では、普通靴下と5本指靴下を使用して、その相違を検討した。<BR>方法:普通靴下と5本指靴下の相違を検討するため、女子学生を対象として、アンケート調査および被験者実験を試みた。アンケート調査では、靴下の形状による健康観の相違をたずねた。また、被験者実験では、素材を綿100%に限定した両者の靴下を使用して、皮膚表面温度の測定(サーモトレーサーを使用)、血圧・心拍数の測定、足型の測定(フットプリンターを使用)、疲労度の測定(むくみの検討:下肢の5カ所の周経を測定)、靴下の形状による相違を検討した。<BR>結果:1. アンケート調査による意識調査の結果、5本指靴下に対する健康的イメージ度は高い結果が得られた。一方、ファッション的イメージ度は高くもなく低くもなくといった中間的な結果であった。2.サーモトレーサーによる皮膚表面温度の測定結果、安静時における表面温度は普通靴下着用時が高いが、運動後の表面温度は5本指靴下の方が高い結果が得られた。靴下の形状による保温効果の相違はあると考えられる。3.疲労度の指標として、14時間着用後の足のむくみを測定した結果、普通靴下着用よりも5本指靴下着用の方がむくみが少ない傾向が得られた。4.フットプリンターによる歩行時の足型を検討した結果、普通靴下着用よりも5本指靴下着用の方が素足に近い足型が得られた。靴下の形状による歩行状態の相違はあると考えられる。

1 0 0 0 OA 2.アレルギー性鼻炎と肥満

- 著者

- 玉置 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.102, no.6, pp.1412-1418, 2013-06-10 (Released:2014-06-10)

- 参考文献数

- 10

アレルギー性鼻炎と肥満は,いずれも喘息のリスクファクターとして注目されている.前者は好酸球性アレルギー性炎症という面で喘息と類似の病態であり,両疾患は相互に影響しone airway,one diseaseという概念で理解される.後者は肺気量の変化,身体活動性の低下,種々のアディポカインに起因する気道炎症の増悪・気道過敏性亢進などを介して,喘息の重症化および難治化に重要な役割を果たしている.

1 0 0 0 OA Atypical Slow-Slow Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia with Use of a Superior Slow Pathway

- 著者

- Yoshiaki Kaneko Tadashi Nakajima Takashi Iizuka Shuntaro Tamura Hiroshi Hasegawa Masahiko Kurabayashi

- 出版者

- International Heart Journal Association

- 雑誌

- International Heart Journal (ISSN:13492365)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.380-383, 2020-03-28 (Released:2020-03-28)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 3

We report a case of atypical slow-slow atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) utilizing a superior slow pathway as a retrograde limb. The standard electrophysiological criteria confirm the diagnosis of this AVNRT by successfully excluding a diagnosis of atrial tachycardia and atrioventricular reentrant tachycardia. The earliest atrial activation during tachycardia was found at the interatrial septum 17.5 mm superior to the site identified during retrograde conduction with the fast pathway. The tachycardia was not inducible after ablation at the right posterior septum, consistent with successful ablation of the typical slow pathway.

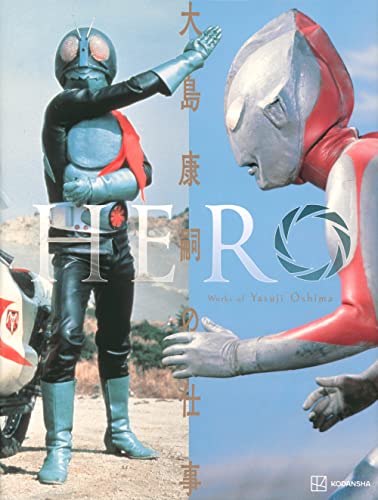

1 0 0 0 Hero : 大島康嗣の仕事

1 0 0 0 OA ミミズを用いた浸出水試料の環境影響評価手法

- 著者

- 阿部 誠 山田 正人 井上 雄三

- 出版者

- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会

- 雑誌

- 廃棄物学会研究発表会講演論文集 第17回廃棄物学会研究発表会

- 巻号頁・発行日

- pp.350, 2006 (Released:2006-10-20)

ミミズの忌避行動に着目した浸出水試料の環境影響評価試験の開発を行った。オオミジンコの急性毒性試験の結果と比較したところパラレルな応答が得られた。また、浸出水に含まれる塩分を考慮し、NaCl水溶液を対照区とした試験を行った結果、塩分以外の要因による忌避性を検出することができた。

1 0 0 0 全身性強皮症における開口障害の検討

- 著者

- 橋壁 道雄 大塚 俊 原 典昭 山蔭 明生 山崎 雙次

- 出版者

- 日本皮膚科学会西部支部

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.296-302, 2001-06-01 (Released:2010-09-02)

- 参考文献数

- 23

当科における全身性強皮症(以下SSc)患者62例に閉口時および最大開口時に顎関節単純X線検査を行い,関節可動域を見ることにより開口障害の有無について検討を行い,SSc 62例中24例(38.7%)に開口障害を認めた。病型別,検査所見などにっいては,diffuse type,抗Topoisomerase I抗体(以下Topo I)陽性例,開口度40mm未満の症例,橋本病合併例に有意に開口障害を伴うことが多く,また,pitting scar(+)例に開口障害を伴う割合が高い傾向がみられた。開口障害(+)例は開口障害(-)例に比べ有意に顔面のスキンスコアが高値であり,トータルスキンスコア高値,罹病期間長期,血漿エンドセリン高値,血清トロンボモジュリンが高値の傾向であった。SSc患者に顎関節単純X線検査を行うことは,関節可動域や下顎頭の形態変化を観察でき,SScの重症度を評価する上で有用な方法であると思われた。

1 0 0 0 OA 矛盾塊自動生成手法の検討

- 著者

- 川野 陽慈 高屋 英知 栗原 聡

- 雑誌

- 研究報告知能システム(ICS) (ISSN:2188885X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020-ICS-198, no.2, pp.1-6, 2020-02-29

人々の生活に AI が浸透していく中で,コミュニケーションの円滑化を図る AI の構想は,「人と AI の共生」という観点から非常に重要なテーマである.本研究では,人間同士のコミュニケーションの中でも,インターネット掲示板での議論のように殺伐とした雰囲気に陥りやすいシチュエーションを想定し,その場の雰囲気を落ち着けるようなシステムの構築を目指す.その第一歩として,インターネット掲示板でしばしば登場する「矛盾塊」と呼ばれるアスキーアートの生成を試みた.具体的には,「画像と単語の意味のズレ」が重要であるとの仮説に基づき,WordNet を用いる手法と,辞書の見出し語を用いる手法を試みた.複数人によるアンケート調査の結果,ランダムで生成したものよりも良いという評価など,一定の成果が得られた.

1 0 0 0 OA 麻痺側足部の治療により歩行動作の改善が見られた脳血管障害片麻痺患者についての一考察

- 著者

- 龍神 正導 弓永 久哲 米田 浩久 鈴木 俊明

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.145-150, 2006 (Released:2007-01-30)

- 参考文献数

- 2

We report a case in which significant edema was found in the paralyzed foot, which showed ankle plantar flexion, varus position and toe flexion in walking, disturbing the walking movement because of insufficient load to the forepart of the foot. In this case, the patient's foot grounded first with its post-outside when standing on the paralyzed foot due to abnormal alignment on the paralyzed side. Therefore the knee joint couldn't move forward, causing knee joint flexion and trunk anteversion and compensatory tone elevation of both back muscles. We performed therapy to correct the abnormal alignment of the paralyzed foot, which remedied the compensatory tone elevation of both back muscles due to loading of the paralyzed foot sufficiently. We conclude that it is necessary to ensure the foot is fully loaded when perfoming physical therapy for patients who have trouble with the trunk due to the foot during walking.

1 0 0 0 コエ語族の知覚動詞と関連彙における多義性と意味拡張

本研究の主要な目的は、(i)コエ語族における知覚動詞とそれに関連する意味領域語彙や文法化、語彙化、多義構造の事例を組織的に観察・分析すること、(ii)当該語彙の多義性と意味拡張に関する従来の普遍性仮説を批判的に検証すること、(iii)この意味領域における従来の普遍性仮説との関連を踏まえて、コエ語族の事例が示す特徴について探求すること、であった。4年の研究助成期間で、上記(i)と(ii)に該当するデータ収集と分析、それに主要な討議をすべて終えた。そして、最終年度の翌年度に下記の国際学会での発表および海外研究機関からの招待講演で、上記(iii)に該当する研究課題に直接かかわる問題に対しての解答を示すことができた。まず、コエ語族のグイ語、ガナ語およびカバ語の知覚動詞体系には、そこに観察される非視覚的4知覚を包括する多義的動詞の存在と、その内部構造を特徴づける特異な意味拡張パタンを発見した。そして、それが世界の言語のなかでも極めて特殊であることを確かめ、従来の研究(Viberg 1984)で提案されほぼ定説とされてきた、基本知覚動詞が表現する5知覚モダリティーの階層性に対して、実証的根拠を示すことによってその改訂を提案した。さらに、コエ語族に観察される知覚動詞体系の類型論的特徴と、これらの言語が持っているユニークなふたつの語彙化領域(特殊味覚語彙と食品テクスチャー語彙)との関連について解釈を提案した。このほかに、本研究の構想には、上記の検証・探求に先立って行う言語調査の過程で、記述の乏しいコエ語の言語構造や言語社会構造の重要な側面を記述することが含まれており、この点では、詳細なグイ語音韻論・音声学の記述(博士論文)やグイ語話者の社会言語学(学術論文)を発表した。またガナ語群の統語論を概観する論文が刊行予定である。

1 0 0 0 グイ語語彙研究における言語資料と写真資料の統合

1992年から毎年行ってきた現地調査で採集したグイ語語彙のデータベースを、次の3つの点で修正と改訂をした:すなわち、1)1995年と1996年の調査結果を加える;2)クリック伴音表記の新しい方法の導入;3)データの並べ変え(ソ-ト)のための情報の入力である。これまで、現地調査で撮影をした物質文化に関連する写真をすべてフォトCDの形でデジタイズし終えた。それには、道具など、物質文化の要素それ自体の写真に加えて、道具の製作過程や利用過程の写真も含まれる。データベース化するこれらの写真資料は、検索のためのキーワードが必要となる。キーワードの設定のために、関連する文献の調査を行った。対象としたものは『文化項目分類表』や『基礎語彙集』の意味分野のリスト、動植物の利用を扱った生態人類学的研究論文である。その結果、一般的な枠組みを準備するのは困難であることがわかり、結局、当該の民族を対象とした生態人類学的民族誌(田中二郎とシルバ-バウアーによるもの)で用いられている項目や記述のラベルに基づくことにした。キーワードの付与は、他の研究者からのフィードバックも取り入れながら試行錯誤的に進めざるを得ないため、部分的に進行中というのが現状である。データベース化に用いているソフトウエアが、今年度途中にバ-ジョンアップを行い、リレーショナル機能をあらたに付け加えたので、写真資料は独立のデータベースにして、語彙データベースとの相互参照機能を構築するよう研究方針を修正した。このシステムのほうが、ツァイルが軽くなり、検索にかかる時間が短縮されるからである。現在、上記の検索キーワード付与とリレーショナルデータベースへの改編を進めている。

1 0 0 0 グイ語辞書編纂のための基礎資料の統合

1992年8月以来、現地調査を行い蓄積してきた、グイ語(中部コイサン語族)の資料のうちまだ非公開で量的に大きな比重を占める語彙データを学際的な利用にたえる「辞書」として編纂するために必要な基礎的な分析総合作業を行った.その具体的な内容は以下の通りである:1)これまで未解決であった3音節語根の声調組織を解明した;2)音韻的に対立する分節音および声調を表記する言語学的に妥当な正書法を作製した.以上の結果の一部は論文のなかで報告済みである.同時に、日本国内在住のブッシュマン研究者および研究機関への取材を行い、非言語学的情報の提供を受けた。入手情報と取材先は以下の通りである:1)地名と地点(GPSによる観測データ)の同定、および昆虫・小動物の名称と学名の同定(三重大学人文学部);2)人名とその起源に関する情報および動植物の名称および利用法と学名の同定(京都大学人間総合学部、アフリカ地域研究センター);3)狩猟に関する特殊語彙の意味記述に関する情報収集(兵庫県立人と自然の博物館生態研究部);4)親族名称の体系記述に関する情報収集(麗澤大学外国語学部)。15EA03:以上の新たな表記法と情報とを組み込んだ辞書のコンピュータ入力および編集は、主要な語彙項目のほぼすべてについて(2000項目以上)を終了した.このほかに、昆虫など小動物の標本写真や物質文化の実測図や写真の一部はフォトCDなどの形で変換し、将来的に計画している当辞書への統合の方法を予備調査した.この試みもある程度の成功をおさめた.

1 0 0 0 グイ・ブッシュマンの歌と子守ことばの音韻民族誌

本研究の最終年度である今年度は、主に次にあげる3項目の研究を遂行した。まず一つ目として、昨年度までつづけてきたグイの韻文ジャンルである「ハノ」と、「歌」と翻訳することのできるジャンル「ツィー」のテキストを、音韻論的に妥当な記述の枠組みを用いて、言語学的に文書記録化すること(linguistic documentation)をさらに進めた。次に二つ目として、グイにおける、マザリーズ(motherese「子守ことば」)というスピーチ・スタイルと、上記「ハノ」という韻文ジャンルと、上記の「ツイー」のうち旋律のないタイプという3つの特殊スピーチを、音声学的・音韻論的な視点から精密に比較し、それらに共通する韻律的特徴に焦点をあてて精査を行った。最後に三つ目として、韻文ジャンル「ハノ」のテキストのモチーフとなっている自然・野生の側面について、環境認識の専門家との討議をとおして考察を行った。以上の3つの研究項目は、すべて、これまでのコイサン研究では取り上げられることのなかった、音韻論的接近法と民族言語学的接近法による民族誌研究の先駆けとなる研究といえる。コイサン言語民族学的研究は、ここを端緒として、民族詩学や音韻民族誌をさらに展開することができるはずである。また、本研究がクローズアップして、その実態に迫った韻文ジャンル「ハノ」については、ロマン・ヤコブソンの言語機能論との関連で、その伝達行為としての特異性の解明という新しい問題も浮かび上がってきた。本研究は、このように、言語民族学的文脈においても、また、言語機能論的文脈においても、きわめて興味深く新しい視座をもたらすことに成功した。

1 0 0 0 コイサン語接触史の再構成-グイ語・コン語事例研究

本研究では、私自身がこれまでに現地調査によって収集し蓄積してきた中部コイサン語族のグイ語の語彙資料を、アンソニー・トレールが記述した南部コイサン語族のコン語の語彙資料と詳細に比較することによって、両言語の接触史に関する新たな知見をもたらすことに取り組んだ。この取り組みの主要な成果の一部はすでに「1.研究発表」の欄に記載のTraill & Nakagawa(2000)に発表してある。グイ・コン間の語彙比較研究をすすめる過程で、両言語のあいだに共有される音韻論的特徴や語彙要素、また特殊な語彙意味が多数浮かび上がってきた。その結果、これらの情報を豊富に含む、従来はまったくなしとげられなかった精密で詳細な語彙対応データベースができあがった。また、その語彙対応データベースを対象とした分析は、このコイサン地域に特有とみられる(コイサン諸語動詞の接触に起因する)音変化や意味変化を特定するために重要な資料を組織的にとらえることを可能にした。グイ語の方言調査の結果を分析し、カデ方言・クーテ方言・ホウ方言という3変種を同定しそれらの方言区画を発見した。そして、コン語との共通特徴や共通要素をもつのはどの変種であるかについて考察した。コイサン諸語内部における言語接触史の解明を今後さらに拡大発展させるために、私が編纂しつつあるグイ語語彙データベースを、ひろく海外の他のコイサン言語学者に容易に利用してもらうことを目標として、意味記述や博物誌的情報の英訳を本研究の下位プロジェクトとして開始した。現時点で、全体の約10%の初版英語翻訳ができあがった。