1 0 0 0 特集:「10年後の知財情報検索への期待を込めて」の編集にあたって

- 著者

- パテントドキュメンテーション委員会

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.7, pp.255, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)

過去10年間の知財情報検索を取り巻く環境の変化を振り返ってみると,人工知能(AI)の発展と切り離せないことがよく分かります。AI搭載を謳った「KIBIT」の登場が2015年のことです。以降,発明の進歩性・新規性を判定するシステム(AI Samurai)や特許価値評価機能を搭載した検索システム(PatentSight他),充実した解析機能を搭載したツール(Amplified AI他),教師データを用いてノイズ特許と正解特許を切り分けるツール(Deskbee他),ニューラル機械翻訳の導入による特許公報の機械翻訳精度の向上(特許庁)と,AI技術によって各種の機能が提案され,あるいは実現され現在に至っております。そして昨年11月には「ChatGPT」が公開されて大きな話題となりました。「生成系AI」と呼ばれ自然な文章を作成するChatGPTの可能性は,知財情報検索をも変えてしまうかも知れないとのインパクトを持って受け止められています。このようにAI技術で変化してきた知財情報検索ですが,この大きな変化の中で自分は何をやればよいのかで迷われている方も多いことでしょう。さらにこれからの10年間で知財情報検索がどうなっていくのか,そして自分はどこに向かって進んだらよいのかも重要な関心事であると推察いたします。本企画はAIと知財情報検索との現在の関わりをまとめるとともに,次の10年の進む方向に思いを馳せるために立案いたしました。最初に特許庁の伊藤孝佑氏,久慈渉氏,後藤昌夫氏に,特許庁で進められているAI活用に向けた取り組みの最新動向についてご紹介いただきました。二本目は旭化成株式会社の佐川穣氏と中村栄氏に,旭化成における現在までのIPランドスケープの取り組みと,新たな価値を生み出すためのこれからのIPランドスケープ,さらにそれらを推進する人材の育成について事例を交えて分かりやすく紹介していただきました。三本目は,AIPE認定シニア知的財産アナリスト(特許)の佐藤貢司氏に,AIとIPランドスケープのこれからについてご提案いただきました。二本目と合わせて読んでいただくことでIPランドスケープへの理解がより一層深まることと思います。四本目はスマートワークス株式会社の酒井美里氏に,公報査読に際してのAI活用の可能性についてご意見をいただきました。日々,公報査読に悩まれている方にはヒントをいただける内容になっていると思います。五本目は東洋製罐グループホールディングス株式会社の岡本耕太氏に,AI搭載ソフトを知財業務に活用する際の留意点をユーザー視点でご提案いただきました。最後に株式会社日本電気特許技術情報センターの奥田慶文氏に,新しいビジネスとしてのメタバースについて分かりやすくご紹介いただいております。読者の皆様におかれましては,これらの論文から次の10年に向かってのヒントを受け取り,元気に前向きに歩んでいくための後押しになればと考えております。INFOSTAパテントドキュメンテーション委員会

1 0 0 0 ITビジネスの新潮流-メタバースにおける市場,技術,特許-

- 著者

- 奥田 慶文

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.7, pp.287-293, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)

ITビジネスの新潮流として,メタバースへの注目が高まりつつある。本稿ではメタバースに関心があり,これからこのテーマについて調査をする人が全体像を把握できる情報を提供する。まず,メタバースの定義,市場規模,応用分野などを紹介する。ビジネスの面では,様々な企業が既に事業を進めており,代表的な企業の動向を紹介する。メタバースは複合的な技術によって実現されている。その中でも主要とされる技術を取り上げ,その技術の概要を説明する。また,メタバースに関する標準化と政策動向についても言及する。更に,米国特許の動向として,特許出願における主要企業,技術分野,企業間の注力分野の違いなどを示す。

1 0 0 0 特許庁におけるAI技術の活用の現状と最新の取組

- 著者

- 伊藤 孝佑 久慈 渉 後藤 昌夫

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.7, pp.256-261, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)

特許庁では,特許行政事務の高度化及び効率化を目的に,2016年度から人工知能(AI)技術の適用可能性の検討を着実に進めており,2017年及び2022年に公表された「人工知能(AI)技術の活用に向けたアクション・プラン」に沿って,企画,実証,導入のフェーズで各プロジェクトを進めてきた。本稿では,これまで策定してきた2つの「アクション・プラン」について,経緯を含め紹介するとともに,新しいアクション・プランに沿った最新の取組として,自然言語処理分野での新たな技術を活用した,「特許事前学習モデルに関する実証的研究事業」に関して説明する。

1 0 0 0 OA 協会だより/編集後記

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.7, pp.308-310, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)

1 0 0 0 IPランドスケープとAI~今後の展開

- 著者

- 佐藤 貢司

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.7, pp.268-273, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)

近年AI技術が大きく進歩しており,知財業務で注目を集めているIPランドスケープでの活用に期待も大きい。IPランドスケープはその重要要素である情報分析(3つのプロセス,1.情報を集める,2.項目ごとに分ける,3.状況を理解する)に加え,4.提案する,というプロセスが加わる。これらの各プロセスにおいて,AI活用による正確性や効率向上への期待も大きく,本稿では,IPランドスケープに取り組んでいる立場から,それぞれのプロセスについて筆者の考え方を述べるとともに,AIに対してどのような機能向上が求められているのかを担当者の視点から述べている。

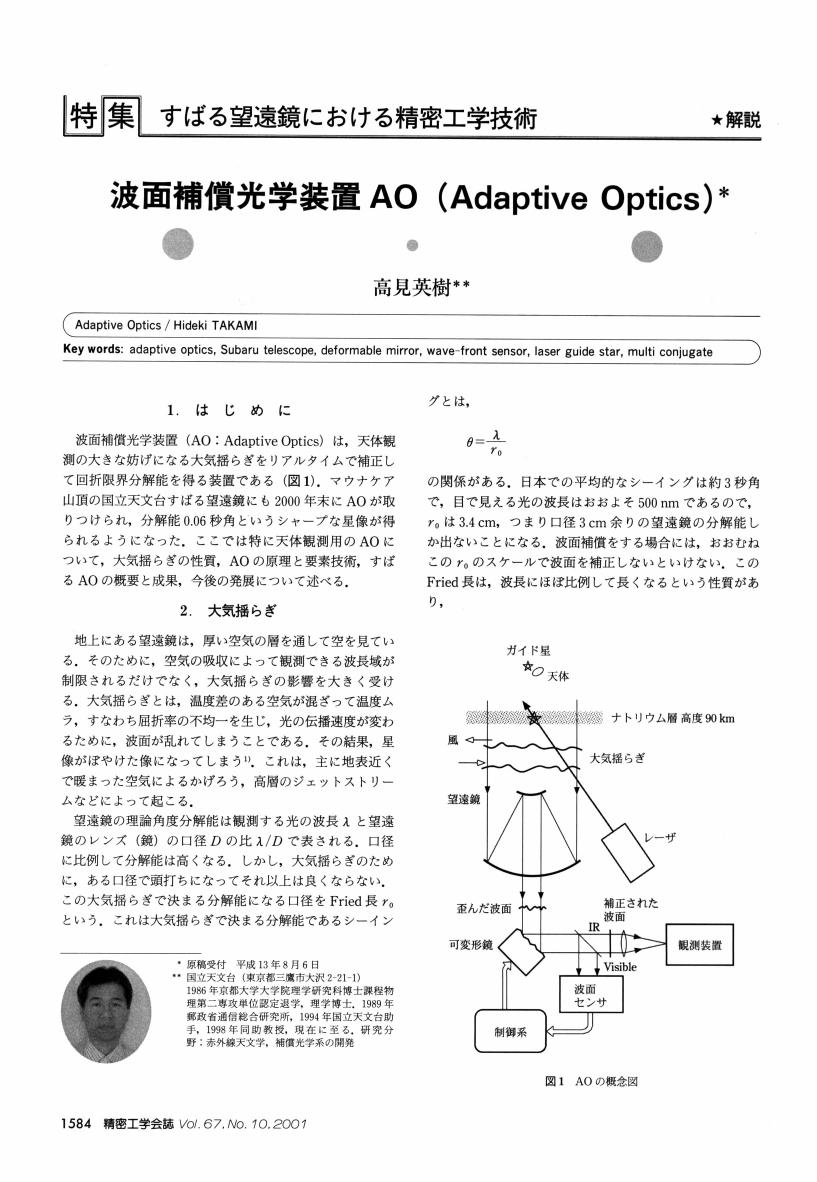

1 0 0 0 OA 波面補償光学装置AO (Adaptive Optics)

- 著者

- 高見 英樹

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.10, pp.1584-1588, 2001-10-05 (Released:2009-04-10)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 中国語教授について覚書(発音編) : 若干の疑問提示と提案

- 著者

- 淺野 純一 アサノ ジュンイチ Junichi Asano

- 雑誌

- 岡山理科大学教育実践研究

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.33-42, 2022

1 0 0 0 OA 老鶏肉の特徴と付加価値食品素材としての利用性の検討

- 著者

- 阿久澤 さゆり 佐野 紘子 石山 緑 前橋 健二 小山 洋一

- 出版者

- 一般社団法人 日本食品保蔵科学会

- 雑誌

- 日本食品保蔵科学会誌 (ISSN:13441213)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.6, pp.341-345, 2012 (Released:2022-03-11)

- 参考文献数

- 12

The general composition, collagen and sensory profiles were compared between spent laying hen muscle and broiler muscle to determine the best function as a food material. The moisture and fat contents were lower and protein content was higher in spent laying hen muscle than in broiler muscle. The total free amino acid content was lower in spent laying hen muscle than in broiler muscle; however, the collagen content was comparatively higher in spent laying hen muscle. B reast and thigh muscles from spent laying hens had higher mean values of toughness than those from broilers and the mean values of tenderness and juiciness were lower in spent hen muscle than broiler muscle. Our results suggest that spent laying hen muscle would be more suitable for utilization as processed minced meat because it is a collagen-rich food material.

1 0 0 0 OA 『武徳鎌倉旧記』出版の背景 : 上方浮世草子と江戸出版界

- 著者

- 速水 香織

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.1-13, 2007-02-10 (Released:2017-08-01)

享保三年刊『武徳鎌倉旧記』が江戸の万屋との連名板として刊行された背景には、自笑と其碩との確執があった。更に八文字屋の競合店・菊屋七郎兵衛が三都板出版に乗り出したことも影響していると考えられる。また、これら上方浮世草子出版界の動向は、元禄末年頃から活発化していた江戸と上方との取引が、この頃既に本格化していたことを示すとともに、出版規制が厳格化していた当時の江戸出版界の状況を物語るものであると言える。

- 著者

- 松本 准 板野 円香 岩田 直大 大呂 真史 北風 智佳子 廣田 あゆ子 槇野 克彦 立野 朋志 寺井 竜平 監物 英男 伊達 元英

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.143, no.4, pp.393-404, 2023-04-01 (Released:2023-04-01)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

Community pharmacists in Japan participate in many important clinical cases involving drug therapies. This involvement should be researched and widely publicized to promote evidence-based medicine (EBM). However, the awareness level about the establishment of clinical evidence among community pharmacists remains unknown. Therefore, this large-scale questionnaire survey was conducted among members of the Okayama Pharmaceutical Association to clarify the awareness about the establishment of clinical evidence among community pharmacists to determine the major factors affecting their awareness. Questionnaires requiring open-ended responses were developed in Google Forms. Finally, 366 valid answers were obtained and statistically analyzed based on three aspects: academic conference presentation, research article publication, and research conduct. More than 50% of the participants agreed that they must engage in the establishment of clinical evidence. However, they were unwilling to engage in it by themselves. Additionally, the awareness about the establishment of clinical evidence among participants aged <40 years, who underwent a 6-year course, and with presentation experience was greater than that among participants aged ≥40 years, who underwent a 4-year course and without presentation experience. Thus, age, course duration, and presentation experience are important factors influencing awareness about the establishment of clinical evidence. Further, >70% of the participants did not have enough time to engage in the establishment of clinical evidence, suggesting that reducing workload and ensuring adequate time are necessary for such engagements. Our novel findings may increase the establishment of clinical evidence by community pharmacists, improve community pharmacists’ social standing, and promote EBM in Japan.

1 0 0 0 OA 兎唇と双子 俗信の論理(五)

- 著者

- 板橋 作美

- 出版者

- 国立大学法人 東京医科歯科大学教養部

- 雑誌

- 東京医科歯科大学教養部研究紀要 (ISSN:03863492)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.34-60, 1998 (Released:2020-09-28)

1 0 0 0 OA 介護老人保健施設における日常生活動作能力と転帰先との関連性

- 著者

- 加賀山 俊平 藤井 啓介 甲斐 博代 角 明子

- 出版者

- 保健医療学学会

- 雑誌

- 保健医療学雑誌 (ISSN:21850399)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.16-22, 2023-04-01 (Released:2023-04-01)

- 参考文献数

- 18

目的:本研究は介護老人保健施設入所者の転帰先と日常生活動作能力の関連性を明らかにすることが目的である.対象と方法:対象者は介護老人保健施設に初回入退所した者635名とした.除外基準に該当した者,計155名を除外し,分析対象者は480名となった.またカルテおよび介護記録から入所時のデータとして,性,年齢,入所日,世帯構成,身長,体重,原因疾患および既往歴,転帰先ニーズ,退所時のデータとして,退所日,入所日数,要介護度,食事形態,日常生活動作能力を収集した.結果:在宅群(205名)は施設群(275名)と比べ,有意に年齢が若く,入所日数が短く,要介護度1の割合が高く,要介護度4および5の割合が低く,転帰先ニーズが在宅である割合が高かった.また,在宅群は有意に原因疾患および既往歴に認知症を有する割合が低く,食形態が米飯である割合が高かった.在宅群と施設群において有意差を認めたBIを独立変数に投入し,従属変数に転帰先を投入したロジスティック回帰分析(変数増加法)の結果,BIの“歩行(0点を基準とした際に10点と15点において有意にオッズ比が高く,10点を基準とした際に15点に有意差は認めなかった)"と“排便コントロール(0点と5点をそれぞれ基準にした際に10点において有意にオッズ比が高かった)"の2つの項目が有意に抽出された.結論:歩行能力として,BIにおける15点の自立ではなく,10点の見守り又はわずかな介助を要する一部介助での移動手段の獲得を目指すことが在宅復帰に繋がり,排便コントロールとしては,失禁がなく自身で排便コントロールが行える自立を目指すことが在宅復帰に繋がる可能性が明らかとなった.

1 0 0 0 OA 「味覚障害」と「認知症」の関連

- 著者

- 田中 真琴

- 出版者

- 耳鼻咽喉科展望会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.5, pp.242-246, 2020-10-15 (Released:2021-10-15)

- 参考文献数

- 18

認知症と味覚障害との関連についての研究は, 嗅覚障害に関する研究を比べて非常に少ない。 アルツハイマー病において, 味覚障害は生じないとする報告, 特定の味質のみの味覚が低下するとする報告, すべての味質の味覚が低下するとする報告などその結果もさまざまで, 一定の見解が得られていない。 味覚機能は加齢に伴い低下するものの, その感受性は個人差が大きいこと, また, 味覚機能の評価法が統一されていないため一貫性のある研究に繋がらないことなどが問題であり, 今後の研究の発展が期待される。

1 0 0 0 OA 帝都の武徳殿構想と日本武道館コンペに関する研究

- 著者

- 豊川 斎赫

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.806, pp.1438-1448, 2023-04-01 (Released:2023-04-01)

- 参考文献数

- 26

I compared the construction plan of Butokuden (i.e., an arena for Judo and Kendo) in Tokyo before World War II with the post-war Nippon Budokan competition. In designing the two gymnasiums, a great debate arose as to whether to use a bold non-pillar space with a steel structure, or a Japanese-style roof expression. Ultimately, the Japanese-style roof design was deemed easier to understand for Japanese people. I analyzed why Sutemi Horiguchi had a critical attitude toward this roof expression, as well as how Mamoru Yamada used this same roof expression to win the first prize in the Nippon Budokan competition.

1 0 0 0 OA 退職記念講演 : 再犯率軽減をもたらす選択理論心理学

- 著者

- 柿谷 正期

- 出版者

- 立正大学心理学研究所

- 雑誌

- 立正大学心理学研究所紀要 (ISSN:13482777)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.49-53, 2012-03-21

1 0 0 0 OA 信州郷軍同志会と日中戦争

- 著者

- 須崎 愼一

- 出版者

- 飯田市歴史研究所

- 雑誌

- 飯田市歴史研究所年報 (ISSN:13486721)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.28-48, 2010 (Released:2022-06-19)

- 著者

- 広瀬 裕子

- 出版者

- 専修大学社会科学研究所

- 雑誌

- 専修大学社会科学研究所月報 (ISSN:0286312X)

- 巻号頁・発行日

- vol.617, pp.1-36, 2014-11-20

1 0 0 0 OA 胸椎硬膜外痛風結節の1例

- 著者

- 吉田 祐一 河村 直洋 角田 陽平 大西 惟貴 大谷 隼一 裴 有安 久野木 順一

- 出版者

- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会

- 雑誌

- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.7, pp.984-988, 2021-07-20 (Released:2021-07-20)

- 参考文献数

- 9

45歳男性,高尿酸血症に対して入院治療中に背部痛に続いて両下肢筋力低下と痙性歩行を呈した.MRIで脊髄圧迫を呈した胸椎硬膜外腫瘤性病変はCTでは石灰化を伴っており,椎間関節発生の痛風結節が疑われた.胸椎後方除圧固定術を行い,切除標本では尿酸結晶が同定された.術後,下肢筋力は改善したが重度の痙性が遺残した.脊椎痛風結節はCTで検出されやすいため,背部痛時には精査することが望ましい.

- 著者

- Akanksha Sangwan Nand Kumar Ashwani Kumar

- 出版者

- SPSD Press

- 雑誌

- International Review for Spatial Planning and Sustainable Development (ISSN:21873666)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.208-225, 2023-01-15 (Released:2023-01-15)

- 参考文献数

- 82

- 被引用文献数

- 3

Green spaces play an important role in the well-being of society. Many research works have tried to establish green space's associations with air quality, reduced air pollution, controlled traffic noise, cooler temperature, and improved users' mental health. However, there are some contradictions in using the term 'Greenspace' and 'Green space' while formulating urban planning policies in India. The researchers have given an insight into these terminologies; still, there is some lacuna in applying these terminologies. This research work attempts to analyze the existing literature relating to this field and tries to figure out the interchangeability of these terms. For this objective, a literature review has been done. These terms have been observed to differ in meaning, attributes, characteristics, usability, and decision-making.

1 0 0 0 OA 年令および性別からみた血圧, 全血比重ヘマトクリット値の関係

- 著者

- 森下 敬一 早川 貞夫 増田 進致 篠島 敏子 久田 美智子

- 出版者

- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

- 雑誌

- 日本輸血学会雑誌 (ISSN:05461448)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.105-112, 1968 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 15

Blood pressures, specific gravities of whole blood and the hematocrit values of more than 4000 volunteer donors (male 2900, female 1300) who visited The Tokyo Red Cross Blood Center from January, 1965 till December, 1966, ranging from 16 to 60 years old, were tested. The correlation between the specific gravities of whole blood by copper sulfate method and the hematocrit values was investigated. The results obtained were summarized as follows.1. Blood pressure: The systolic blood pressure was higher in young people, both men and women, than the standard value of the Japanese reported by Watanabe in 1947, whereas the diastolic blood pressure was the same as the standard. It is noteworthy that the systolic blood pressure of young people became higher than at 20 years ago.2. Specific gravities of whole blood: Specific gravities of whole blood lay around 1.) 57 in male and around 1.) 53 in female.3. Hematocrit values: Hematocrit values obtained by using capillaries made of Panlite corresponded to the standard values, being 45% for male and 40% for female.4. Some correlation existed between the specific gravities of whole blood and the hematocrit values. There was a tendency, however, that the latter showed a relatively wide range against one definite value of the former. For example, the hematocrit values of blood samples which have the same specific gravity of 1.052 had a range from 32% to 48%.5. Judging from the specific gravities persons whose values are 1.051 or lower cannot donate blood. Judging from the hematocrit values, however, 89.3% and 62.5% of persons whose specific gravities are 1.051 and 1.050 respectively, can donate their blood for transfusion.6. According to our opinion exclusion of prospective donors on the basis of specific gravities of whole blood does not seem superior than on the basis of hematocrit values.