- 著者

- 長谷川 明洋 中山 俊憲

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.189-195, 2010 (Released:2010-08-31)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 7 7

CD69分子はc-type lectinファミリーに属するII型の膜分子で,早期活性化マーカー分子としてリンパ球の活性化の指標として広く用いられている.機能の詳細はこれまであまり明らかにされていないが,炎症局所に浸潤する炎症細胞のほとんどがCD69を発現していることから,さまざまな炎症反応の誘導・維持に重要な役割を果たしていると考えられる.著者らはこれまでに生体内でのCD69分子の役割を解析する目的でCD69ノックアウトマウスを作製し,疾患との関わりの解析を進めてきた.その結果,CD69ノックアウトマウスでは関節炎やアレルギー性喘息が起きないことを見出した.アレルギー性喘息は抗CD69抗体の投与でも抑制され,治療効果が認められた.CD69分子はその他の炎症性疾患の発症にも関与している可能性が高く,難治性の炎症性疾患に対する新規治療法の開発において新しいターゲット分子になる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 当院における小柴胡湯・インターフェロン-αによる薬剤性肺臓炎の臨床的検討

- 著者

- 中川 晃 山口 哲生 高尾 匡 天野 裕子

- 出版者

- The Japanese Respiratory Society

- 雑誌

- 日本胸部疾患学会雑誌 (ISSN:03011542)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.12, pp.1361-1366, 1995-12-25 (Released:2010-02-23)

- 参考文献数

- 20

当院における小柴胡湯・インターフェロン-αによる薬剤性肺臓炎の症例は5例であった. 全例基礎疾患にC型慢性肝炎またはC型肝硬変を有していた. 使用薬剤はインターフェロン-α単剤1例, 小柴胡湯単剤2例, 両者の併用2例であった. このうち3例では気管支肺胞洗浄液 (BALF) 中のリンパ球増多を認めた. インターフェロン-α単剤による1例では, BALF中の好中球増多を認めた. 薬剤によるリンパ球刺激試験 (DLST) は末梢血で4例, BALFで3例施行し全例で陽性であった. 当院の慢性肝炎・肝硬変患者における, 小柴胡湯・インターフェロン-αによる薬剤性肺臓炎の発症頻度を調査したところ, インターフェロン-α単剤投与群では0.5%, 小柴胡湯単剤投与群では0.7%, 両者の併用投与群では4.0%であった. 小柴胡湯とインターフェロン-αとの併用により, 薬剤性肺臓炎の発症頻度が高まる傾向が認められた.

1 0 0 0 諏訪史料叢書

- 著者

- 諏訪史料叢書刊行会 編

- 出版者

- 諏訪史料叢書刊行会

- 巻号頁・発行日

- vol.巻16, 1935

1 0 0 0 切支丹農民の経済生活 : 肥前国彼杵郡浦上村山里の研究

1 0 0 0 御仕置伺集 : 長崎奉行所記録

1 0 0 0 OA 『愚管抄』の文体とその思想的背景

- 著者

- 児島 啓祐

- 出版者

- 中世文学会

- 雑誌

- 中世文学 (ISSN:05782376)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, pp.54-62, 2020 (Released:2021-06-11)

- 著者

- 児玉 利朗 三辺 正人 古郷 辰二 田村 利之 山下 修 大場 正道 堀 俊雄 渡辺 是久 宮田 暉夫

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本歯周病学会

- 雑誌

- 日本歯周病学会会誌 (ISSN:03850110)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.1121-1131, 1987-12-28 (Released:2010-11-29)

- 参考文献数

- 25

本研究は, 歯周外科手術後の創傷治癒を促進することを意図してコラーゲン膜を作製した。そして, その性状が, 創傷治癒過程におよぼす影響を知る目的で基礎的検討を行った。2種類のコラーゲン (アテロコラーゲン, テンドンコラーゲン) について, 架橋処理方法 (紫外線, ヘキサメチレンジイソシアネート) および, 架橋の程度を変化させた材料を試作した。そして, ラット上顎臼歯部口蓋歯肉を剥離根面を掻爬後, コラーゲンを移植し, 経時的な治癒反応を病理組織学的に検索した。その結果, コラーゲンを移植することにより, 接合上皮の根尖方向への移動が抑制され, 速やかな線維性結合組織が生ずることが明らかとなった。特に, 架橋処理されたアテロコラーゲンは, 組織親和性に優れ, 接合上皮の根尖方向への移動を最も著明に抑制した。

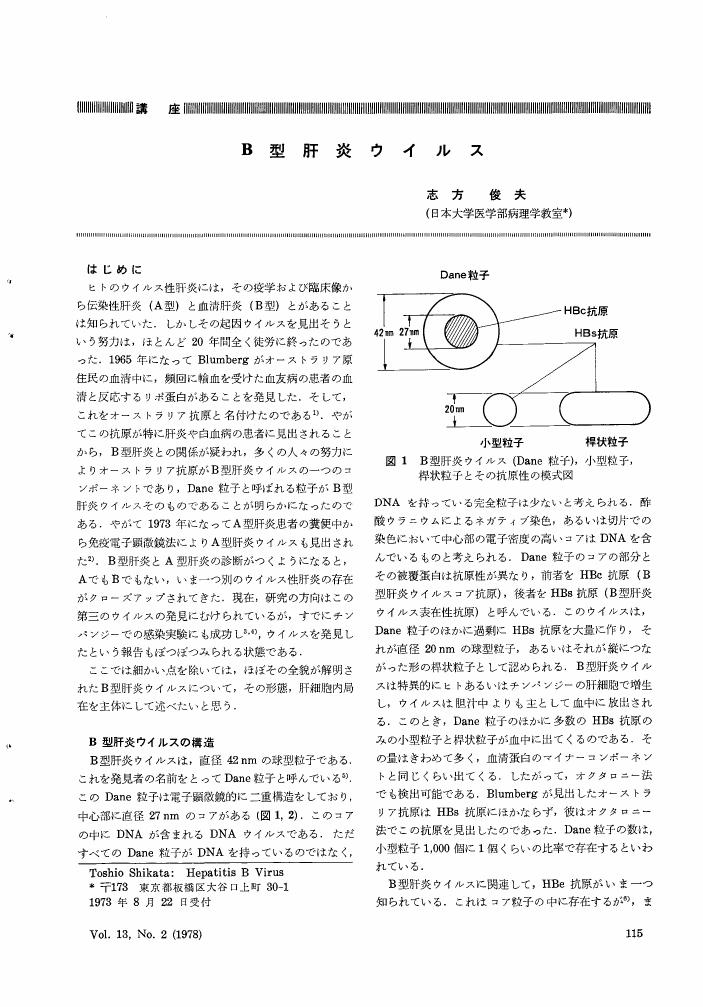

1 0 0 0 OA B型肝炎ウイルス

- 著者

- 志方 俊夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本顕微鏡学会

- 雑誌

- 電子顕微鏡 (ISSN:04170326)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.115-127, 1979-01-15 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA 加熱人血漿蛋白液輸液とHBe抗原・抗体

- 著者

- 森 泰樹 緒方 正吾 阿多 実茂 百瀬 元大 中野 安二

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.5, pp.510, 1978-05-25 (Released:2009-07-09)

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA B型肝炎ウイルスの不活化

- 著者

- 志方 俊夫 柄沢 勉 阿部 賢治 高橋 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.8, pp.584, 1977-08-25 (Released:2009-07-09)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA 地下水環境の急変が植生に与える影響

- 著者

- 谷川 寅彦 矢部 勝彦 福田 勇治 衣裴 隆志

- 出版者

- 土壌物理学会

- 雑誌

- 土壌の物理性 (ISSN:03876012)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, pp.11-18, 1996 (Released:2021-12-04)

- 参考文献数

- 11

This study was conducted to make clear the groundwater environment and the influences to the vegetation of forest land under the subway construction. The former was investigated by using the distributions of water table and. the cross sections. The latter was investigated by using the daily fluctuations of soil moisture tension in the planting site of higher trees and the observations of growth along the subway construction. Consequently, the groundwater environment was not influenced so much by the shield tunnel-ing of the subway construction, but much influenced by the excavation works. Because the excavation works are considered to cause the sudden change of groundwater environment. On the other hand, the sudden change of ground water influences to the soil moisture environment of the vegetation, so it is found that much higher dead trees and higher weakened trees were observed along the route of the excavation works.

1 0 0 0 福祉社会へのアプローチ : 久塚純一先生古稀祝賀

- 著者

- 大曽根寛 [ほか] 編集委員

- 出版者

- 成文堂

- 巻号頁・発行日

- 2019

1 0 0 0 OA 私立高等学校・中学校の財務分析に関する一つの試み : 愛知県内の学校法人を事例として

- 著者

- 花田 達郎

- 出版者

- 名古屋経済大学 経済・経営研究会

- 雑誌

- 経済経営論集 = Economic and Business Review (ISSN:24337684)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.33-45, 2021-10-31

昨年度までの調査・研究によって、コミュニティー・ケアの実施にあたっては、「画一性や平等性」の重視と「多様性や地域特性」の重視という二つの価値軸の衝突が見られることが明らかとなった。これは、施策に限らず、担当者の意識面においてもみられるものと推測されることから、最終年度の調査・研究は、実施段階に入った「介護保険事業」を対象とし、「事業」のありようと担当者の意識の関係を析出することを主な狙いとした。この手法により、コミュニティー・ケアの理念がどのような形で具体化するのかについての一定の「解」が得られると考えた。調査・研究対象を、「広域連合的実施」と「単独実施」の混在している「福岡県」と「佐賀県」としたことは正しい選択であったといえる。調査・研究はアンケートとヒアリングという形態を基本とした。担当者の意識を析出するねらいから、アンケートは、自由記述を多く含んだものを使用した。配布は、福岡県、佐賀県を中心としていたが、最終年度のみは、福岡県内の97市町村と広域連合(本部と支部)とした。最終年に限れば、37市町村より回答を得たものの、広域連合関係からは、一切の回答を得ていない。解析は定性的なものを中心とした。ヒアリングは、「福岡市」、「北九州市」、「久留米市」、「筑後市」、「中間市」、「大牟田市」、「水巻町」、「芦屋町」、「豊津町」等で、担当者と専門職に対して実施した。コミュニティー・ケアの実施にあたっては、具体的な施策の内容においても、担当者の意識の面においても、「画一性や平等性」を重視するものは「他者に依存する」傾向が強くあらわれており、「多様性や地域特牲」を重視するものは「自己責任」の傾向が強くあらわれるという傾向があることがわかった。

1 0 0 0 都市再生政策の国際比較研究

2000年代世界で主要な潮流となっている都市再生政策の国際比較をおこなった。調査対象国は、イギリス:ロンドン(早田宰・内田勝一)、フランス:パリ(寺尾仁・久塚純一)、ドイツ:ベルリン・ハンブルク(卯月盛夫・秋山靖浩・平山洋介)、スウェーデン:ストックホルム(麦倉哲)、アメリカ:ニューヨーク他(平山洋介・佐藤滋・内田勝一)を分担した。全体として、(1)縮小都市化・低需要にともなう郊外減退地区問題(特にパリ大都市圏における郊外住宅地等)、(2)都市問題の質的変化、(3)社会、経済、住宅、教育、交通、都市デザイン等の包括化・統合化による地域開発の導入(ロンドン大都市圏、パリ大都市圏、ベルリン、ハンブルク等)、(4)空間戦略の変化と既存政策の文脈との関係(特にロンドンにおけるEUの空間戦略の消化)、(5)補完性原理導入とガバナンスの重層(EU-国-地方-都市-地区)の影響(特にロンドンのGLA等)、(6)とくに行政庁内さらに民間・NPO等の広域的・横断的プロジェクト推進組織の登場(ロンドンのGLA、ハンブルクの庁内改革等)、(7)新しい専門化像(特にハンブルクにおける街区マネージャー等)、(8)ステイクホルダー民主主義と政治力学の影響(特にニューヨークにおけるグラウンド・ゼロ再建等)、(9)次世代型グローバル投資の空間的連携、(10)資源マッチングの戦略化、(11)「新しい貧困」(特にストックホルムにおけるセグリゲーション等)の出現、など11の特徴が世界的傾向となっていること、およびその国ごとのコンテクストが明らかになった。研究成果を雑誌『都市問題』(東京市政調査会)に連続投稿した。

研究の背景-ノルウェーと日本比較福祉国家研究では、ノルウェーは北欧福祉国家モデルに分類され、高齢者介護では公的セクターが大きな役割を果たしていることが特徴とされる。日本とノルウェーでは、高齢者介護へのアプローチが異なるものの、類似点も見られる。ノルウェーは北欧諸国の中では、比較的、家族の役割が期待され、またNPOの活動も見られ、日本の高齢者介護との共通点もみられる。その意味で北欧諸国の中でもノルウェーは日本に身近な存在のようにみえる。研究の目的本研究の目的は、ノルウェーと日本の高齢者介護システムについて、特に家族の役割やサービス供給のしくみに重点を置いて、比較検討を行うことにより、それぞれの国の特徴を明らかにすることであった。研究計画と実施方法本研究は3つのパートで構成された。第一にノルウェーと日本の福祉国家比較研究を行った(岡沢、久塚)。第二に、両国の高齢者介護サービスの供給システムについての分析を行った(クリステンセン、エドヴァードセン、斉藤)。第三に、家族、ジェンダーの視点から両国の高齢者介護を比較した(ウエルネス、安倍)。本研究の特徴はノルウェー研究者との共同研究であり、東京、オスロ、ベルゲン、トロンハイムにおいて、現地調査および研究会を共同で実施してきた。研究の成果研究成果は各研究者が論文としてまとめた。本研究では、両国の介護サービス発展の歴史を見ると、伝統的なスタイルから専門化という同じプロセスをたどっていること、グローバル化の中で競争原理が強調され、介護サービス供給スタイルが大きく変わっていることなどが、共通点として明らかとなった。研究成果については、今後、出版を計画している。

1 0 0 0 OA 福祉社会・政策デザインにおける次世代人材育成の国際比較

- 著者

- 有地 亨 森下 伸也 三島 とみ子 丸山 茂 南方 暁 久塚 純一 緒方 直人 小野 義美 森田 三郎 二宮 孝富 生野 正剛 畑 穣 江守 五夫 黒木 三郎

- 雑誌

- 海外学術研究

- 巻号頁・発行日

- 1987

本研究は昭和59〜61年度科研費補助大研究「現代家族の機能障害の実態と紛争処理の総合的研究・・・法・政策のための基礎的調査研究」の続編にあたり, その成果を, 深化, 発展させるものである. 当該研究においてわれわれは, 家族機能を活性化させるためには「家族問題総合センター」の設立が必要であることを提唱した(この件に関しては62年1月に文部省公開シンポジウム「大学と科学」で報告). 本研究はこの構想を具体化するために英・仏での実態を明らかにすることを目的とする.我が国は昭和35年以降急激な家族変動に見舞われたため, このことから生じた家族問題に適切に対処する手段を, これまで持たなかった. 翻って英・仏などの先進欧米諸国では, 家族の変動は比較的穏やかに進行し, その過程で生じてきた家族問題に対しても, 様々の有効な処置が講じられてきたと考えられる. そこでこれら一連のファミリー・エージェンシーのシステムを研究し, さらに現在なお存続する家族問題の実態を調査し, これと比較研究すれば, 我が国での今後の対策の在り方をより具体的に提言できるはずである. 予備調査では, 英国における当該援助機関の概要を専門家の協力を得て把握した. ここで, 諸機関の歴史的発展状況, その構造, 運用の実態, 諸機関相互の関連に関して, 一定の理解が得られた.われわれの今回の英国訪問は, 旅行期間を併せて2週間という非常に限られた日程のものではあったが, SocialーLegalーCenterのメンバーの全面的な協力を得られ, 4に掲載した内容の調査研究を速やかに実施することができた. その詳細は『英国の家族援助機関に関する予備調査報告』にまとめているので, ぜひ御高覧戴きたい(本報告書にその写しを添付している).この海外学術研究は, 過去3年間の日本国内における調査研究の成果から, われわれが提唱した「家族問題総合センター」の具体的なイメージを作り上げるためのものである. そこで予備調査では, まずこれまでのわれわれの家族問題に関する研究の枠組みが彼の国においてそのまま使用できるのかという点と, 具体的にどのような機関を調査対象とするのが有益であるのかという点に, 目標を絞った.前者においては, 英国の家族研究者は一般的に, 現代の家族変動自体は問題を有する事柄であるとは見ておらず, そのことに伴って生じる様々な問題をいかにケアしていくかに, 研究の重点を置いているということが理解できた. しかし彼らのこの態度の背景には, 家族の機能障害に関してはすでに私的な援助機関が広汎に活動をしているので, 公的には問題性が薄れてきているのではないかということも, またある程度推測できた. この意味では, やはり私的な援助機関およびその利用者をわれわれの手で直接に調査し, 家族問題の実態をより詳細に把握する必要を強く感じる.そこで後者ともつながるのであるが, 今後の計画としては, 今回訪問し職員から事情を聴取してきたもののうち, われわれの問題関心に非常に隣接した機関と思われる, マリッジ・ガイダンス・カウンシル, プロベイション・サービス, 高齢者のためのエイジ・コンサーンなどに調査対象を限定し, 問題を抱えている家族の実態調査, 家族援助機関の利用状況などの実態調査を進めていきたいと考えている.

1 0 0 0 家族の機能障害と実態と障害除去の諸施策の研究ー日英仏の比較検討ー

- 著者

- 有地 亨 三島 とみ子 緒方 直人 南方 暁 清山 洋子 生野 正剛 大原 長和 金山 直樹 久塚 純一 小野 義美 川田 昇 丸山 茂 松川 正毅 河内 宏 二宮 孝富 伊藤 昌司 UEKI Tomiko MISHIMA Tomi HISATSHUKA Junichi

- 出版者

- 九州大学

- 雑誌

- 国際学術研究

- 巻号頁・発行日

- 1989

われわれは、1990年秋と91年秋の2度に分けて、第1年目には英国第2年目には仏国および独国において、離婚、児童福祉、老人の3領域における各種相談・援助機関に関する実態調査を行なった。離婚の領域では、英国において、公私2つの研究機関と12の各種相談・援助機関のスタッフに対する面接調査を行い、質問票配布の方法による補足的調査をも行った。仏国では3つの公的機関と22の民間機関のスタッフならびに7人の研究者との面接調査を行い、同様の補足調査を併用した。独国では、民間機関である結婚生活相談所スタッフを調査対象に選んだ。英国では、離婚問題を抱えた当事者への相談・援助活動は、民間機関中心に行われており、夫婦関係の和合調整より、クリ-ン・ブレイクを目指す傾向が顕著であったが、仏国でも民間機関が中心であって、その活動にも同様の傾向が見られ、ここでの合意形成援助活動を司法手続の前段階として制度化する動きも確認できる。独国の上記相談機関は、法的問題と心理的問題を区別し、活動分野を後者に限定しているのが特徴であり、これが独国の一般的傾向を代表する。児童福祉の領域では、英国の公的機関13と民間機関4、仏国の政府機関をはじめとする公的機関8および民間機関11の、それぞれのスタッフと面接調査し、独国においては民間機関1および少年係検事1人を対象に調査した。英仏両国ともに民間機関に活動が顕著であり、各個に特色ある諸機関がその特色を活かしてキメ細かな援助を行なっていることが分かったが、特に、英国においては、公的機関と民間機関との連携が良く、総合的機関の確立も追求されている。独国でも、民間の青少年援助機関が、広義の社会的不適応者に対する社会化のための援助を行っているのが注目される。老人の領域では、英国では、研究者3、地方行政における福祉担当官や公的機関のスタッフや民間の営利・非営利の老人施設のスタッフに面接調査した他に、施設利用者15人に対しても面接調査し、さらに、質問票による補足調査からも多くの情報を得た。同様に、仏国でも高齡者施策に関与する諸機関を訪問してスタッフの面接調査をした(30件)後、福祉諸施設の現場を訪問した。独国では民間の老人ホ-ム経営体を訪問したにとどまる。この領域でも、英仏両国では、やはり民間機関が高齡者個々のニ-ドに応じた多様な援助を広範に提供しており、公的機関の役割はむしろ限定的であるが、両者の連携が重視されている。仏国でも、民間機関による援助が、質・量ともに顕著である。英国では、高齡者は総じて家族とは独立した生活を送っており、相談・援助は、家族との人間関係調整よりも実際的(経済的)援助中心であるが、仏国では、高齡者の自己決定の尊重を眼目としつつ、家族による精神的サポ-トのための民間機関の活動も重視されている。独国調査でも家族によるサポ-トのための民間機関の活動が重視されている。総じて、これらの海外調査の結果は、日本調査の結論としての「家族問題総合センタ-」の構想において、ともすれば公的機関中心に考える日本的発想への反省を迫るものがある。つまり、今回われわれが調査した国々では、家族問題への公的機関の関与は抑制的であり、その役割は財政的支援の範囲に限定されているようである。主導的な役割は、むしろ多様な民間機関が果たしているが、それを可能にしている背景には、その活動の担い手であるソ-シャル・ワ-カ-の専門性の高さとその社会的認知が存在することを見失ってはならない。多様な機関に所属しつつも、活動の担い手相互間には専門性という共通項があって、それが、わが国には見られないような機関相互間の良好な連携を生み出しているという点も、特記すべきことである。