1 0 0 0 OA 江戸の料理書にみるカツオの食べ方に関する調査研究

The uses and styles of serving bonito during the first, middle and latter Edo periods were studied in cookery books written during those periods. Bonito cuisine was categorized into raw and heated, and processed bonito was also classified as dried bonito and dried bonito soup stocks. It has been reported that bonito has been eaten since the Jyoumon period, and this study, confirmed that eating raw bonito remained popular through the Edo period. The main cooking method used was boiling rather than roasting. Dried bonito was widely used as garnishing for sashimi, in fish and shellfish soup, and for cooked rice during the Edo period. The use of dried bonito in soup stock was believed to have started in the 16th century, although, the findings from this study show that it could be traced back to the 13^<th> century, long before the Edo period. Dried bonito soup stock was added to "iri-sake" which was used as a sauce for serving raw fish and also used to enhance the taste of many other dishes during the Edo period.

1 0 0 0 OA 走行時間や走行エネルギーを最小にする道路密度

- 著者

- 腰塚 武志

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.319-324, 1994-10-25 (Released:2019-02-01)

- 参考文献数

- 8

CONSIDERING STOPS AT TRAFFIC SIGNALS AND TRAFFIC JAMS, WE DERIVED FORMULAE WHICH EXPLAIN THE TWO RELATIONS BETWEEN CAR TRAVEL SPEEDS AND SIGNAL DENSITIES AND BETWEEN CAR TRAVEL GAS CONSUMPTIONS AND ALSO SIGNAL DENSITIES. USING THESE FORMULAE AND THE OTHER FORMULA WHICH SHOWS THE RELATION BE-TWEEN THE LENGTH OF NETWORK AND THE NUMBER OF INTERSECTIONS, WE DISCUSSED BASIC PROPERTIES OF ROAD NETWORKS WHICH ARE DISTRIBUTED IN TWO-DIMENSIONAL SPACE AND GOT TWO KINDS OF OPTIMUM NETWORK DENSITY WHICH BRING US A MINIMUM TRAVEL TIME AND A MINIMUM TRAVEL GAS CONSUMPTION THROUGHOUT A CITY.

1 0 0 0 OA 王手飛車取り : 外十八篇

1 0 0 0 OA 運動療法の準備としての筋膜リリース

- 著者

- 中 徹

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.131-133, 1999-03-31 (Released:2018-09-25)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 家庭科の家族学習における問題解決学習の分析 : 実践的推論プロセスを手がかりに

1 0 0 0 OA VOA施設移転をめぐる韓米交渉-1972~73年-

- 著者

- 小林 聡明

- 出版者

- 日本メディア学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, pp.129-147, 2009-07-31 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 47

The U.S. returned Okinawa/Ryukyu to Japan in 1972 after 27 years of occupation. The Agreement between Japan and the U.S. Concerning the Ryukyu Islands and the Daito Islands determined the relocation of the Voice of America's transmitters in Okinawa. However the relocation process has still not been cleared. Moreover, there is a secret agreement on the VOA's relocation costs. This paper clarifies the negotiations between Republic of Korea and the U.S. on the transmitters' relocation by analyzing the declassified documents in ROK Diplomatic Archives. It not only sheds light on the hidden history of VOA but also explores the significance of VOA in East Asia during the Cold War.

本研究においては、主として以下の3つの事業を遂行する。①三世代コホートのアドオンコホートの実施、②オミックス解析と疾患クラスタリング、③クラスタリング結果に基づき、アドオンコホートデータとオミックス解析データのシェアリング及び統合解析によるアトピー性皮膚炎と自閉スペクトラム症のリスク予測式構築及び病態解明。①のアドオンコホートについては、これを実施できる期間が限られている。三世代コホートの児が4歳~5歳となり、センター型調査を受けるのは2021年3月31日ですべての児について完了する。本研究課題の遂行は喫緊の課題であり、この時期に実施しなければ二度とこのような調査は実施できない。

1 0 0 0 OA 活性炭による水中微量水銀の濃縮とゼーマン効果原子吸光分析

- 著者

- 松枝 隆彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.2, pp.110-115, 1980-02-05 (Released:2010-02-16)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4 2

活性炭が水中の微量水銀をよく吸着する性質を利用して,水銀(II)及びメチル水銀(II)をパッチ法により活性炭(ダルコG-60, 225メッシュ以下)に捕集濃縮させ,ゼーマン効果を用いたフレームレス原子吸光装置(日立ゼーマン水銀分析計501形)により定量した.試料水500mlに1N塩酸5ml及び活性炭50mgを添加し,70分間振り混ぜた後,メンブランフィルター上に活性炭をろ別する.これを60℃で30分間乾燥し,その一定量を試料ボートに採り吸光度を測定した.活性炭に吸着された水銀について0~50ngの範囲で直線の検量線が得られた.又,繰り返し精度は,標準偏差パーセントで8.3%(10ngHg/10mg活性炭)であった.検出下限(S/N=2)は0.5ngであった.最適条件における水中のppbレベルの水銀(II)及びメチル水銀(II)の回収率はそれぞれ97%及び96%以上であった.還元気化法で著しい妨害を示す硫化物イオンの影響は認められなかったが,チオ硫酸イオン,金イオンが共存すると負の誤差を生じた.本法により,水銀(II)及びメチル水銀(II)をそれぞれ0.25ppb含む混合試料について分析した結果,還元気化無炎原子吸光法によるものとよい一致を示した.

1 0 0 0 OA インスリン抵抗性の形成におけるCCR5とCX3CR1の役割の解明

肥満による炎症とインスリン抵抗性の誘導にMCP-1-CCR2非依存性の未知のケモカインシグナルが関与している可能性がある。肥満モデルの脂肪組織では野生型マウス(WT)に比し、CCR5とそのリガンドの発現が増加していた。高脂肪食を摂取したCCR5欠損マウスは、耐糖能異常と肝脂肪蓄積に抵抗性を示した。肥満モデルの脂肪組織におけるCCR5+マクロファージ(ATM)細胞数は著明に増加していた。一方、肥満のCCR5欠損マウスははWTに比しATMの総数は減少し、M1からM2優位へとATM表現型の転換を認めた。肥満により脂肪組織ではCCR5+ATMの浸潤・集積が増加する。また、CCR5欠損によるインスリン抵抗性の減弱にATMの量の低下のみならず質的変化、つまりM1からM2へとダイナミックなATMの表現型シフトが寄与しうる。

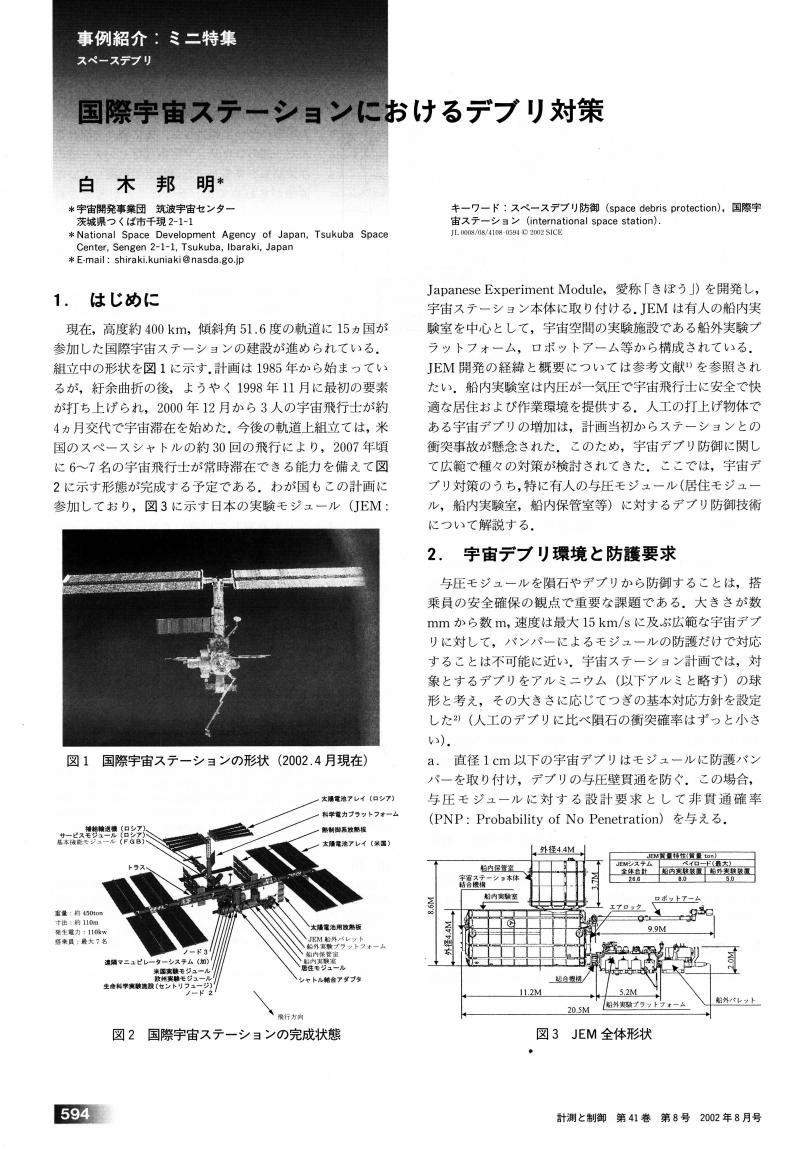

1 0 0 0 OA 国際宇宙ステーションにおけるデブリ対策

- 著者

- 白木 邦明

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.8, pp.594-598, 2002-08-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 赤潮の発生・衰退に及ぼす光環境の影響

- 著者

- 紫加田 知幸

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.4, pp.622-625, 2018-07-15 (Released:2018-08-31)

- 参考文献数

- 28

- 著者

- 鈴木 元哉

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.142, no.8, pp.959-970, 2022-08-01 (Released:2022-08-01)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 2

Estimated response iterative tuning (ERIT) can updated the feedforward controller so as to realize desired closed-loop responses. If ERIT can be applied to vehicle yaw-rate control of automated vehicle, good autonomous driving can be realized. However, ERIT cannot realize desired control performance in the case where the control signal velocity is saturated. To solve this problem, I propose a new data-driven tuning method for vehicle yaw-rate control. Proposed method can update the feedforward controller by using estimation method of a closed-loop transfer function. Compared to ERIT, the proposed method can realize desired control performance even when the initial steering angle velocity is saturated. Furthermore, the proposed method can predict vehicle yaw-rate/steering angle velocity responses. The validity of proposed method is verified through vehicle simulators.

1 0 0 0 OA 武術文化の流通と融合 中国の体育雑誌に表象される日本武道とその中国武術への影響

- 著者

- 劉 暢

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 日本体育・スポーツ・健康学会予稿集 第71回(2021) (ISSN:24367257)

- 巻号頁・発行日

- pp.91, 2021 (Released:2021-12-28)

日本武道の国際化については、これまで主に西洋諸国を対象とした柔道、剣道、空手などの伝播状況に関する研究が多く見られる。これに対して、地理的、そして文化的に近縁性のある中国において日本武道はどのように認識され、普及してきたのか。またその過程で中国武術などを含む中国の身体文化にどのような影響をあたえたのか。これらの問題を解明することは、日本武道の国際化をより相対的に捉えることができるだけではなく、グローバル化する今日の社会において、多様な身体文化の流通・融合を理解することにもつながると考える。海外における日本武道の伝播について協会の設立、人員の交流、活動の実態などの内容があげられ、それらに関する史・資料も多岐にわたる。そこで、本研究が体育雑誌に着目した理由は、雑誌には編集者ないし出版社の認識や主張が強く表れる傾向があるからである。そうしたメッセージがコミットメント度の高い読者に受信されやすく、ときには読者のフィードバックもみられる。このような考えから、本研究では初歩的な作業として(1)日本武道はどのように中国の体育雑誌で表象されてきたのか、また(2)それは中国武術の発展にどのような影響を与えたのか、という二つの問いの解明を試みた。なお、研究機関は中華人民共和国が成立した1949年から2019年までとした。また、具体的に用いる体育雑誌は以下の通りである。『新体育』(総合誌、国家体育総局中国体育報業総社、1950年創刊、現在月刊として発行)、武術雑誌『中華武術』(中国武術協会、人民体育出版社、1982年創刊、現在月刊として発行)、『武林』(広東武術協会、1981年創刊、2006年廃刊)、『武魂』(北京武術院、北京体育局、1983年創刊、2013年廃刊)、『柔道与摔跤』(山西省体育運動委員会、1983年創刊、1992年廃刊)。

1 0 0 0 OA 静岡県御前崎市にアオミノウミウシの漂着

- 著者

- 林 重雄

- 出版者

- 漂着物学会

- 雑誌

- 漂着物学会誌 (ISSN:13491555)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.19-20, 2018-12-25 (Released:2022-07-26)

- 参考文献数

- 6

- 著者

- Kakui Keiichi Hiruta Chizue

- 出版者

- NRC Research Press (Canadian Science Publishing)

- 雑誌

- Canadian Journal of Zoology (ISSN:00084301)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.8, pp.481-487, 2022

- 被引用文献数

- 3

Hermaphroditism has been widely reported in the Crustacea, but protogyny, in which females change to males, is apparently rare and restricted to the peracarid orders Isopoda and Tanaidacea. In the latter, protogyny has been demonstrated in only seven species representing six genera by rearing experiments and indicated for several other genera and species through morphology. Here, we show through rearing experiment and histological observations, protogynous hermaphroditism in the tanaidacean species Nesotanais sp. aff. ryukyuensis Kakui, Kajihara and Mawatari, 2010. Our rearing experiment and size distribution data for wild individuals showed that females can change sex at various sizes (= ages). We found one individual identified externally as a female containing both ovaries and testes, indicating that overt female individuals undergo a short transitional phase as simultaneous hermaphrodites before the sex-change molt. We discuss the relationship among the wide size distribution of sex-changing females, the short life span of males, and the tube-dwelling mode of life.

1 0 0 0 OA トラウマを抱えたコミュニティ ―集合的トラウマの社会学―

- 著者

- 成 元哲 牛島 佳代

- 出版者

- 中京大学現代社会学部

- 雑誌

- 中京大学現代社会学部紀要 = CHUKYO UNIVERSITY FACULTY OF CONTEMPORARY SOSIOLOGY BULLETIN (ISSN:18830226)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.97-145, 2022-07-27

1 0 0 0 OA 製品アーキテクチャ変化の本質的影響 ――記録型DVDのイノベーションの事例より――

- 著者

- 中川 功一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.69-78, 2008-06-20 (Released:2022-08-19)

- 参考文献数

- 7

製品アーキテクチャの変化は,既存の組織の不適合を招き,企業の競争力を著しく低下させる恐れがある.既存研究では,その変化に合わせて,企業は事業組織全体を改編すべきことが主張されていた.本稿ではこれに対し,事業組織の全てを変更せずとも,コンポーネントの技術的相互関係が直接に影響する組織だけを変更することによっても対応できることを,記録型 DVDドライブのイノベーションの事例から検討する.

1 0 0 0 OA 経済的格差と市場メカニズム

- 著者

- 伊丹 敬之

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.11-21, 2008-03-20 (Released:2022-08-19)

- 参考文献数

- 4

市場メカニズムは経済的格差を拡大させるプロセスを内包している.したがって,市場メカニズムだけでは社会の中の二極化現象が起きやすい.その二極化現象がアメリカほど起きていない日本で,すでに格差についての議論がかなり注目を集めているのは,経済的格差への社会的許容度が日本ではアメリカなどよりもかなり小さいからだと思われる.

1 0 0 0 OA 高年齢者の雇用と引退のマネジメント ――自己選別とすりかえ合意による摩擦の回避――

- 著者

- 高木 朋代

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.42-56, 2007-12-20 (Released:2022-08-19)

- 参考文献数

- 25

これまで団塊世代の大量退職の議論は,雇用促進施策に焦点が当てられてきた.しかし企業は全ての定年到達者を雇用継続できるわけではない.それゆえ雇用のマネジメントは,引退のマネジメントと表裏一体を成している.本稿は,雇用継続者,転職者,引退者の事例分析によって,制度設計だけでなく,雇用の可能性について自ら気づかせるような,働く側の心理に配慮した人事管理の仕組みが,円滑な高年齢者雇用に効果を持つことを示す.