32 0 0 0 OA 古代ギリシアの社会をジェンダーの視点から読み解いてみる

- 著者

- 桜井 万里子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.5, pp.5_62-5_63, 2010-05-01 (Released:2010-10-07)

- 参考文献数

- 1

32 0 0 0 OA 採炭跡を挟在する老朽化トンネル直下での交差トンネルの施工

- 著者

- 梅本 利男 鈴木 英雄 河村 巧 岡田 正之 鷹田 雅宏

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- トンネル工学研究発表会論文・報告集 (ISSN:18849091)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.119-124, 1993-11-19 (Released:2011-06-27)

The areas around the Kamisunagawa tunnel were dotted with many cavities from of old coal mines. Furthermore, as this tunnel was planned to pass Gm beneath a very decrepit existing tunnel, there was a fear that the two would interfere with each other.The main results obtained through this construction method are as follows.(a) Under complex ground conditions, as in the case of this tunnel, “urethane-injected rock-bolts” are an effective reinforcing measure, as they do not require special equipment.(b) When excavating the new tunnel beneath the existing one, a distorted settlement phenomenon occurred in the existing tunnel, due to weak strata. When weak strata exist, natural ground reinforcement is required in wide areas.

32 0 0 0 OA インタフェース・デザインの勘所

- 著者

- 加藤 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.4, pp.231-238, 2021-04-01 (Released:2021-05-01)

- 参考文献数

- 32

32 0 0 0 OA 周産期管理に苦慮した境界性パーソナリティ障害の1例

- 著者

- 阿部 万祐子 安尾 忠浩 大坪 昌弘 藁谷 深洋子 岩佐 弘一 北脇 城

- 出版者

- 一般社団法人 日本女性心身医学会

- 雑誌

- 女性心身医学 (ISSN:13452894)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.117-122, 2014-07-15 (Released:2017-01-26)

32 0 0 0 OA 日本新産種Auricularia americana s. str. (キクラゲ目)

32 0 0 0 OA 尿排泄機能に及ぼす加齢の影響:高齢女性と若年女性の比較

- 著者

- 留畑 寿美江

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.6, pp.767-774, 2012 (Released:2013-07-24)

- 参考文献数

- 20

目的:本研究は,尿排泄機能に与える加齢の影響を調べるために,膀胱容量,排尿量,平均尿流率ならびに残尿量を用いて若年女性と高齢女性の自然な排尿状態下における蓄尿および排尿機能を比較した.方法:排尿機能障害のない高齢女性6名(平均年齢64歳)及び若年女性12名(平均年齢22歳)を対象とした.飲水(500~700 ml)後にみられる尿意出現時の膀胱容量,排尿量,尿排出時間,平均尿流率および残尿量を測定した.各項目について,初発尿意時と最大尿意時に分けて実験を2回実施した.膀胱容量を超音波測定機器を用いて非侵襲的に測定した.平均尿流率は排尿量/尿排出時間の式から求めた.残尿量は膀胱容量から排尿量を引いた値として算出した.結果:最大尿意時における若年女性群の膀胱容量は576 ml,高齢女性群の膀胱容量は505 mlであり,両群間で有意な差はなかった.若年女性群の排尿量556 mlは高齢女性群418 mlに対し有意に多く,逆に高齢女性群の残尿量88 mlは若年女性群34 mlよりも有意に多かった.最大尿意時において,若年女性群と高齢女性群は同等の平均尿流率(16 ml/s)を示したにも関わらず,高齢女性群において排尿量は少なく残尿量が多かった.若年女性群では膀胱容量に比例して尿排出時間は延長したが,高齢女性群では膀胱容量に関わらず尿排出時間が変化しなかった.高齢女性群では尿排出時間は延長されないため,膀胱に貯留した尿を排出しきれなかった.結論:高齢女性において蓄尿機能ならびに尿排出速度は若年女性と同様に維持されているが,膀胱収縮は膀胱容量に比例して持続しないため膀胱に貯留した尿を排出しきれず残尿が多いと考えられる.

32 0 0 0 OA 宮崎県延岡市から得られた標本に基づく九州沿岸初記録のアミメカワヨウジ

- 著者

- 栗原 巧 緒方 悠輝也 村瀬 敦宣

- 出版者

- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館

- 雑誌

- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.17-20, 2021 (Released:2021-11-14)

32 0 0 0 OA 左右識別困難と認知スタイルの関係

- 著者

- 杉島 一郎 松田 瀬菜

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第12回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.103, 2014 (Released:2014-10-05)

本研究は,左右の指示をされてもとっさに反応できなかったり,場所を左右で答えるのが困難であったりする左右識別困難について,その原因として認知スタイル(言語優位,視覚優位)が関係あるのではないかとして質問紙による調査を行ったものである。質問紙は谷岡・山下(2005)の左右識別困難質問紙と荒木・木村(2005)のVVQ日本語版,および八田・中塚(1975)の利き手検査を用い,加えて左右識別能力への自信を2件法で質問したものである。99名の大学生を対象に調査を行った結果,左右識別能力に関して性差と認知スタイルの影響がみられた。男性では言語が優位ではなく視覚優位のものほど左右識別が困難で,女性では言語が優位でない方が左右識別困難になりやすいということが示唆された。

32 0 0 0 OA 静的ストレッチングがジャンプ能力に及ぼす効果 ―生理学面ならびに機能面からの検討―

- 著者

- 濱田 桂佑 佐々木 誠

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.463-467, 2008 (Released:2008-07-28)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 8 5

〔目的〕本研究の目的は,静的ストレッチングがジャンプ能力に及ぼす効果について,生理学面ならびに機能面の2つの側面から検討することである。〔対象〕対象は,健常学生20名であった。〔方法〕静的ストレッチング前後で,生理学面として伸張反射の潜時,機能面として等運動性筋力(60 deg/secと240 deg/sec),ジャンプ能力として垂直跳び,立ち幅跳びを計測した。〔結果〕各項目を静的ストレッチング前後で比較したところ,ストレッチング後に伸張反射発現までの潜時,60 deg/secの筋力,垂直跳び,立ち幅跳びは有意に低下していた。〔結語〕静的ストレッチングを行った後にジャンプ能力が低下した。その原因として,筋紡錘の感受性低下ならびにゴルジ腱器官の関与による,筋緊張の調節にかかわる中枢神経系の筋緊張抑制メカニズムに基づく筋緊張低下に伴う筋力低下に加えて,伸張反射発現までの時間の延長によって筋収縮にタイミングの遅れが生じたことが示唆された。

32 0 0 0 OA ジェンダーの視点からみる教科書内の職業の挿絵について

- 著者

- 鈴木 美花 室 雅子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 69回大会(2017)

- 巻号頁・発行日

- pp.251, 2017 (Released:2017-07-08)

目的:近年、様々な職業で女性の活躍が見られるが、現実の社会では「男性の職業」「女性の職業」といったジェンダーに基づく男女の職業イメージは今でも存在する。 学校は男女が平等に扱われるべき場であるが、学校で使用される教科書も同様であると考えられる。ではその毎日子どもたちが目にする教科書の中の職業人の挿絵は、男女等しく描かれているのであろうか。本研究では小学校教科書に描かれた職業の挿絵に着目し、1人の小学生が6年間で目にする教科書には男女がどのような割合で描かれているのかを明らかにすることを目的とした。 方法:愛知県の西三河地区に通う現在小学6年生である児童が、これまで6年間で使用してきた全教科の教科書51冊を分析対象とし、教科書に描かれた職業従事者を全体、職業分類別、職業別、教科別、学年別に比較、検討した。 結果:全教科書における職業従事者の挿絵は男性65%、女性27%で男性の方が2倍以上多く、職業の種類は男性102種類、女性67種類で男性がより多くの職業で描かれていた。職業分類別では女性の割合が50%を超える職業はなく、「建設・採掘業」では女性の働く挿絵がなかった。「保健」以外の9教科では男性の方が多く、すべての学年でも男性の方が多く描かれていた。これらのことから、教科書の挿絵であるにもかかわらず、職業に携わる人の挿絵は男女等しく描かれているとは言えず偏りがあることが明らかとなった。

- 著者

- Yuki Furuse Yura K Ko Mayuko Saito Yugo Shobugawa Kazuaki Jindai Tomoya Saito Hiroshi Nishiura Tomimasa Sunagawa Motoi Suzuki National Task Force for COVID-19 Outbreak in Japan

- 出版者

- National Institute of Infectious Diseases, Japanese Journal of Infectious Diseases Editorial Committee

- 雑誌

- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)

- 巻号頁・発行日

- pp.JJID.2020.271, (Released:2020-04-30)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 80

32 0 0 0 OA 巨大渦の安定性―2次元非圧縮高レイノルズ数の流れの中で

- 著者

- 岡本 久

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8, pp.526-532, 2016-08-05 (Released:2016-11-16)

- 参考文献数

- 21

流体力学は古典物理学の問題であり,統計物理学の活躍する乱流理論を除けば物理学的に面白いものではない.こう考える読者は多いのではなかろうか.「大きなコンピュータさえあれば,流体力学のたいていの問題は解ける」という人もいる.だが,コンピュータシミュレーションで現れ出る結果をそのまま鵜呑みにする物理学者はいるまい.やはり,その物理的な背景が理解できるまでは納得できるものではなかろう.流体力学には物理的な背景説明の難しい現象は結構あるように思う.私のような数学者としては,以下に述べるような流れ現象の背景説明を物理学の研究者から得たいのである.考察の対象は2次元の流れである.現実の流れはすべて3次元であるとはいうものの,地球規模の流れのように,高さが横方向に対して極端に小さい場合には2次元流れがよいモデルになると信じている人は多い.2次元には3次元とは異なる特有の現象(例えば乱流の逆カスケードなど)があり,独自のおもしろさがある.背景説明を期待したい流れ現象はいろいろとあるものであるが,中でも2次元における大規模渦の存在が厄介な問題である.それは非常にしばしば発生し,しかも長時間にわたって維持されるけれども,普遍的な現象と言えるほどの法則性が見つかっていない(ようだ).だからと言って物理学や数学になじまないということもなかろう.環境が違っていても同じような渦があっちにもこっちにもみられるというのは何か底に潜むものがあるに違いない.ここでいう大規模渦とは,一言で言えば,流線のトポロジーが単純である解である.典型的な例は,流れ関数が1点のみで最大値をとり,最小値を取るのも1点で,その他の領域では単調な場合である.そこまで数学的に厳密にしてしまうと発見が困難な場合もあるが,「ほとんど単調」と言える場合も込めて考えれば非常に多くの場合にこうした大規模で単調な解が見つかるのである.統計力学の理論を乱流現象にあてはめるとき,大規模渦は厄介者である.性質の似通ったものが大量にあることが統計力学の前提であるから,典型的な大きさと同程度の渦が1個だけ存在しているというのは好ましくない.それが例外的なものならばよい.しかし,様々な知見の積み重ねによって,大規模渦は不可避であると考える研究者は増えてきたように思える.実際,こうした大規模渦の存在は古くから指摘されてきた.一方で,「レイノルズ数が小さいからそうしたものが現れるのであって,レイノルズ数が十分に大きければそのようなものは崩れてしまい,観測されないであろう」という意見もあるかもしれない.しかし,筆者らの研究は,(相当に多くの場合に)どんなにレイノルズ数を大きくしても大規模渦が不可避であることを強く示唆する.しかも,それが,定常な流れという,一番単純なものの中に見つかるのである.こうした渦の存在を生み出すメカニズムは何か,人それぞれに意見の分かれるところであろう.何らかの意味で関連しそうなのは,「逆カスケード」や「最大エントロピー解」であろう.読者の中から物理的な説明を与える人が現れてくることを期待する.

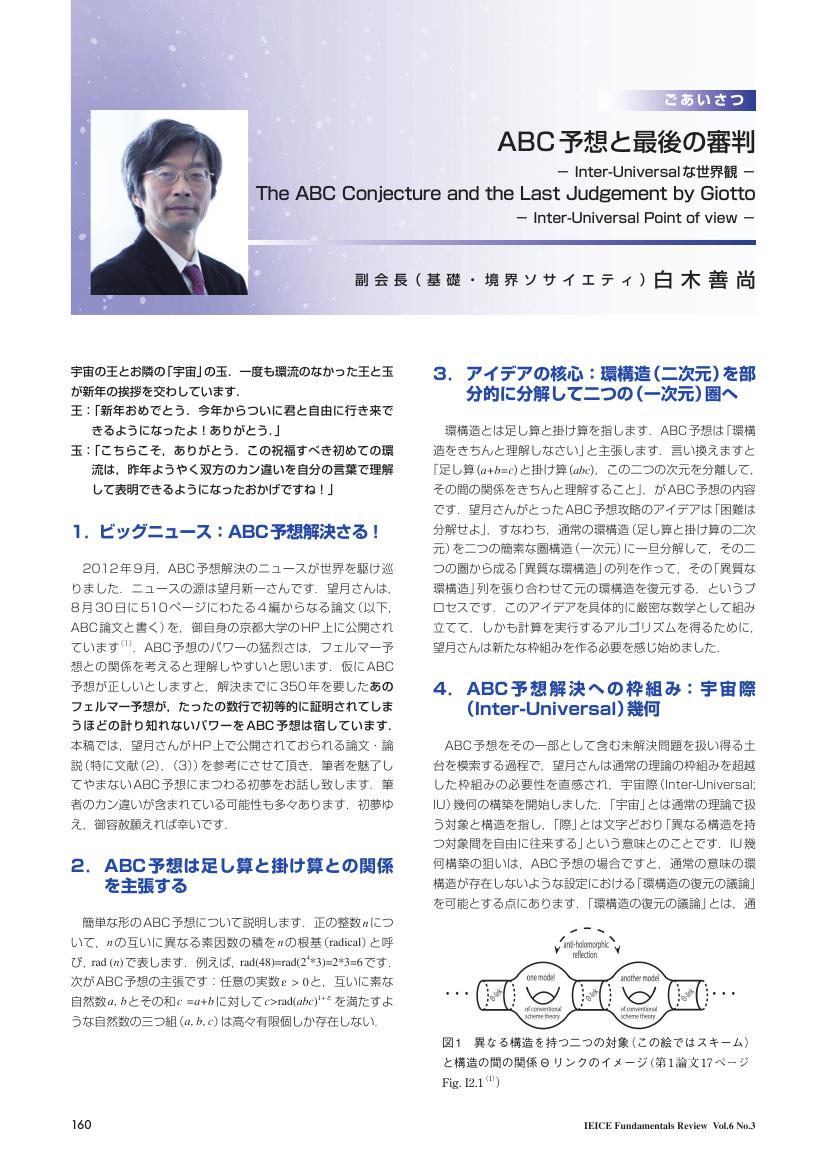

32 0 0 0 OA ABC予想と最後の審判

- 著者

- 白木 善尚

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.3, pp.160-163, 2013-01-01 (Released:2013-01-01)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1 1

32 0 0 0 OA 第七二回大会シンポジウム「知識・価値・社会――認識論を問い直す」総括

- 著者

- 河野 哲也 戸田山 和久

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, no.65, pp.90-93, 2014-04-01 (Released:2016-06-30)

32 0 0 0 OA プリーツ数とスカート丈の変化が年齢層別プリーツスカートの視覚的イメージに及ぼす影響

- 著者

- 李 正和 丸田 直美 廣川 妙子

- 出版者

- Japan Society of Kansei Engineering

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18840833)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.397-406, 2012 (Released:2012-06-04)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

For the purpose of providing information for the apparel field, the effects of changing the pleat number and skirt length on the visual image of 30 types of pleated skirts by age group were analyzed. The major results are as follows. Changes in the pleat number and skirt length were strongly related to the visual image of pleated skirts; the more pleats there are, the more complicated, dressy and feminine they look, while the fewer pleats there are, the more calm and plain they are regarded. In addition, it was revealed that the shorter the skirts are, the more casual, childlike and simple they look, while the longer they are, the more formal, heavy, mature and luxurious they appeared. Image changes were much more significant for the skirt length than they were for the number of pleats, while for age groups, the number of pleats accounted for much larger differences in visual image than the skirt length. In particular, compared to other age groups, there was a significant difference in image scores for subjects aged 10 to 19 for skirts that were uncommon, and for subjects in their 50s for skirts that gave them a sophisticated and charming image. As a result of principal component analysis, it is considered that the 1st principal component analysis (PC1) largely contributes to an element expressing sensitive fashion image based on expression, while PC2 contributes to the age factor based on activity. However, it was revealed that the items which strongly influence the major components are different by age, as are the items which determine the image of pleated skirts.

32 0 0 0 OA ミドリゾウリムシにおける細胞内共生研究の現状と課題

- 著者

- 早川 昌志 洲崎 敏伸

- 出版者

- 日本比較生理生化学会

- 雑誌

- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.108-115, 2016-09-29 (Released:2016-10-17)

- 参考文献数

- 64

- 被引用文献数

- 1

ミドリゾウリムシは,共生クロレラと呼ばれる単細胞緑藻類を細胞内共生させている繊毛虫類の一種である。ミドリゾウリムシは,共生クロレラを除去する「白化」と,共生クロレラの「再共生」が容易に行えることから,細胞内共生研究における有用なモデル生物であり,以下のように多くの研究がなされている。ミドリゾウリムシには,宿主由来の共生クロレラのみだけでなく,別株や別種の宿主に由来する共生クロレラや,自由生活性の藻類,さらには酵母や細菌などの微生物も共生させることができる。共生クロレラに特徴的な生理学的特性として,外液が酸性の条件で細胞外にマルトースを放出する性質がある。共生クロレラはPV膜と呼ばれる生体膜によって近接して包まれており,PV膜の内部が酸性環境に維持されていると考えられており,共生と関連したクロレラからの糖の放出システムが構築されていることが予想されている。PV膜には宿主ミトコンドリアが密着・融合しており,細胞内共生において何らかの役割を果たしている可能性がある。ミドリゾウリムシは分子生物学的な研究は遅れているが,比較トランスクリプトーム解析などが行われており,共生と関連して発現が変動する遺伝子も報告されている。

32 0 0 0 OA 各種マスクの粉塵及び細菌の捕集効率

- 著者

- 水上 惟文 小原 徹 山内 忠平

- 出版者

- Japanese Association for Laboratory Animal Science

- 雑誌

- Experimental Animals (ISSN:00075124)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.3, pp.293-297, 1986-07-01 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1 1

市販の7種類のマスクについて, 動物実験施設洗浄室における粉塵と空中細菌に対する捕集効率を検索した。マスクの捕集効率は, 10μm以下の粉塵重量に対しては平均19~50%, 粉塵の粒子径別にみた捕集効率は0.3μmレベルで22~71%, 1μmレベルで47~90%, 5μmレベルで90~99.6%であった。また, 空中細菌に対するマスクの捕集効率は35~81%であった。試験したマスク間の比較では, グラスウール製手術用, 3枚重ねの合成繊維製およびグラスウール挿入の28枚重ねのガーゼマスクは一般に高い効率を示した。合成繊維一枚のマスク, 18枚重ねのガーゼマスクおよびガスマスクは低い効率を示した。

32 0 0 0 OA 千葉セクション

- 著者

- 千葉セクションGSSP提案チーム

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.1, pp.5-22, 2019-01-15 (Released:2019-04-15)

- 参考文献数

- 111

- 被引用文献数

- 1 4

千葉セクションを中期更新世の基底とチバニアン階を定義する国際境界模式層断面とポイント(Global Boundary Stratotype Sections and Points:GSSPs)として提案した.千葉セクションは,千葉複合セクションの中心セクションであり,房総半島中央部に分布する下部-中部更新統境界を含む連続的かつ堆積速度の非常に大きな海成泥質堆積物である.同セクションからは,多種の海生化石と花粉化石,Matuyama-Brunhes(M-B)境界,酸素同位体比変動,および多数のテフラが報告されている.とくにM-B境界直下のByk-Eテフラからは772.7±7.2kaのU-Pb年代値が報告されており,これらを基に詳細な年代層序が確立している.千葉セクションはアクセスも良く,露頭の保存も確約されている.以上のことから,千葉セクションは下部-中部更新統GSSPにもっとも適した候補地である.

32 0 0 0 OA 連合学習理論は擬鼠主義の産物か

- 著者

- 澤 幸祐

- 出版者

- 日本動物心理学会

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.59-67, 2012 (Released:2012-07-27)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 2 1

Many researchers have been interested in cognitive abilities of animals and investigated those issues by using several methods. Associative learning theory, which is mainly adopted in classical and operant conditioning literature, has been considered “simple” and sometime “appropriate” account of animal behavior from the point of view of Morgan's canon. In present article, criticism toward associative account and another reason why associative account is appropriate for animal behavior were reviewed, proposing proper usage of associative learning theory in complex animal behavior. One possible answer in present discussion is that associative learning theory is some kind of “intermediate language”, which can work as the bridge among neural mechanism, psychological faculty in animals, and anthropomorphic explanations.

32 0 0 0 OA 地震による崩壊発生箇所と震度分布との関係

- 著者

- 伊藤 英之 小山内 信智 西本 晴男 臼杵 伸浩 佐口 治

- 出版者

- 公益社団法人 砂防学会

- 雑誌

- 砂防学会誌 (ISSN:02868385)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.46-51, 2009-01-15 (Released:2013-09-02)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

It is very important to know the distribution of slope failures quickly just after the big earthquake against the additional sediment related disaster. Generally, the sabo facilities damage check after the earthquake is carried out when the seismic intensity scale is exceeded 4 by JMA were observed. We evaluated the relationship between the distributions of seismic intensity and the hazard area concerned with slope failures distribution in the case as followed as ; The Mid Niigata prefecture earthquake in 2004, The Noto Hanto earthquake and the Niigataken chuetsu earthquake in 2007. Following our study indicated that slope failures appeared in more than seismic intensity scale 5 lower and the tendency of the serious disaster increasing when the seismic intensity is more than 5 upper. It suggested that the slope failure check might be carrying out quickly when the seismic intensity observed more than 5 upper.