1 0 0 0 OA 日本における都市地理学の発展

- 著者

- 田辺 健一

- 出版者

- THE TOHOKU GEOGRAPHICAL ASSOCIATION

- 雑誌

- 東北地理 (ISSN:03872777)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.189-196, 1975 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 78

- 被引用文献数

- 4 2

Three major periods in the development of urban geography and the growth in the number of urban geographers in Japan can be recognized: the first is from 1904 to 1929, the second is from 1930 to 1946, and the third from 1947 to the present.The first period was initiated by the studies of Professor N. Yamazaki, Tokyo University. This was then followed by the papers of M. Odauchi, K. Tanaka and T. Ogawa. Among these geographers, urban geography was not their specialization with the exception of M. Odauchi. Consequently, there were practically no urban specialists at this time.The second period can be subdivided into a prewar period and a wartime stagnation period in urban geographic research, The former period was started with the establishment of the Association of Japanese Geographers. The main trends in this period were morphological and quantitative analyses of urban area and the statistical analyses of urban population. There were many articles regarding urban areas in geography, but most of these articles were written by non-specialists. Geographers who concentrated their efforts on urban geography included S Kiuchi, Y. Ogasawara and K. Kagami in the latter part of the prewar period. However, the war brought about a stagnation in urban studies from about 1940 to 1946.The third period is the postwar period which was initiated by the studies on war-damaged cities by S Kiuchi, K. Inoki, E. Inami and K. Tanabe. Later, S Kiuchi published a seminal book entitled, Urban Geography, which greatly influenced the younger geographers and students. Many geographers began to specialize in this area of study as postwar interest in urbanization grew. The rapid growth can be seen by the eleven symposia on urban geography which have been held between 1953 and 1973 during the annual meetings of AJG. The studies by urban specialists cover the entire range of this field. In addition, studies on foreign cities have increased in recent years. The use of quantitative methods for urban studies has progressed recently.

1 0 0 0 OA 『九章算術』訳注稿(11)

- 著者

- 田村 誠 吉村 昌之 タムラ マコト ヨシムラ マサユキ Makoto TAMURA Masayuki YOSHIMURA

- 雑誌

- 大阪産業大学論集. 人文・社会科学編

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.1-18, 2011-06

The Nine Chapters on the Mathematical Art was the oldest book of mathematics in China before the unearthing of "Suan-shu shu." The aim of our research is to provide a complete translation and annotation of it including annotations of Liu Hui(劉徽)and Li Chunfeng(李淳風)from the viewpoint of our previous work on "Suan-shu shu." This is the eleventh article based on our research and results in which we studied the problems 19 to 22 of Chapter 4, Shaoguang(少広).

1 0 0 0 OA i-Motif-Binding Ligands and Their Effects on the Structure and Biological Functions of i-Motif

- 著者

- Shadi Sedghi Masoud Kazuo Nagasawa

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.12, pp.1091-1103, 2018-12-01 (Released:2018-12-01)

- 参考文献数

- 112

- 被引用文献数

- 14 43

The i-motif is a high-order DNA structure formed by hemiprotonated cytosine–cytosine base pairs under acidic conditions. It is less well studied than other high-order DNA structures, such as G-quadruplexes. However, increasing numbers of i-motif-binding ligands are being reported, and they are being used as tools to investigate the i-motif’s structure and biological functions. It has become clear that the i-motif has a functional role in the regulation of gene expression. In this review, we provide an overview of i-motif ligands so far reported, and we summarize their effects on the structure and their use as tools to investigate its biological functions.

- 著者

- SELLY W. G.

- 雑誌

- Br J Disord Commun

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.311-327, 1990

- 被引用文献数

- 5 77

1 0 0 0 OA 自動元素分析装置の改良による硫黄・ハロゲンの一斉分析の高精度化

- 著者

- 板東 敬子 五十嵐 順悦

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.73-79, 2017-02-05 (Released:2017-03-22)

- 参考文献数

- 10

有機化合物中の硫黄及びハロゲン(フッ素,塩素,臭素及びヨウ素)分析において,あらかじめ燃焼装置内で硫黄及びハロゲンを含む有機化合物を燃焼分解し,ガス化された硫黄酸化物及びハロゲン化物を吸収液に通じて捕集して溶解・回収したのち,これをイオンクロマトグラフで定量する自動分析装置が開発されている.硫黄が共存する化合物中の臭素及びヨウ素の分析値については,異常値が得られることがこれまでに度々指摘されてきた.当該装置に著者らが開発した流通装置を接続して検討を行ったところ,許容誤差範囲内(計算値±0.3% 以内)の良好な分析値が得られることが判明し,5元素同時分析法を開発できたので報告する.

1 0 0 0 OA 05バ-26-ポ-38 キューバ、アメリカおよび日本チーム投手のピッチング動作のキネマティクス的特徴 : 2010年世界大学野球選手権大会を対象として(05.バイオメカニクス,一般研究発表抄録)

- 著者

- 島田 一志 川村 卓

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会予稿集 第62回(2011) (ISSN:24241946)

- 巻号頁・発行日

- pp.149, 2011-09-25 (Released:2017-04-06)

1 0 0 0 IR 合奏ピアノコンサ-トにおける諸問題と興行コンサ-ト成立条件

- 著者

- 岡田 照幸

- 出版者

- 北海道教育大学

- 雑誌

- 北海道教育大学紀要 第1部 A 人文科学編 (ISSN:03864472)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.2, pp.p65-76, 1991-03

1 0 0 0 OA 透析シャント音の音響分析による血管狭窄の判別方法

- 著者

- 田頭 瑞萌 中川 隆文

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.31-39, 2021-03-10 (Released:2021-04-03)

- 参考文献数

- 50

In this paper, we present a method for facilitating the diagnosis of vascular stenosis in hemodialysis treatments. Sensory evaluation based on vascular sounds is usually used to identify vascular stenosis. However, skilled clinical judgement is required for this work. We applied the Mahalanobis-Taguchi Method to the assessment of vascular abnormalities. Mel-frequency cepstral coefficients, histogram kurtosis, and autocorrelation coefficients are used as features. The difference between normal and abnormal sounds is measured by Mahalanobis distance (MD). The performance of this method is estimated for 60 vascular sounds, with correct results obtained at a rate of 87%for abnormal sounds. The proposed method provides better discrimination than sensory evaluation. In addition, the relative change in MD values along the auscultation positions is similar to the result achieved by sensory evaluation.

1 0 0 0 OA 虚無僧尺八の音響学的・社会学的デザインに関する研究

「舞蛟」、「露堂々」など江戸、明治期の虚無僧尺八の名器は「地無し尺八」と呼ばれ、竹管の自然形体をそのままに、節をわずかに残して製管されている。本研究では、第2節(第4孔の少し上に位置する)より上と下では管内形状が有意に異なり、かつ第2節の残し方に独特な特徴のあることが低音域と高音域での響きと音色の差異(多彩さ)をもたらすと推論した。さらに、名器を用いた実演や CD 録音での演奏者や聴衆の印象から、メリカリ奏法での上下への音高変化と運指が現代尺八よりも虚無僧尺八において容易であり、響きと音色の差異を導くと推論された。このような特徴は第2, 3 孔が高めに開けられていることの利点と考えられる。

1 0 0 0 OA シンガポールの幼児教育・保育(1) : 概況と背景

- 著者

- 埋橋 玲子 UZUHASHI Reiko

- 出版者

- 京田辺

- 雑誌

- 同志社女子大學學術研究年報 = Doshisha Women's College of Liberal Arts annual reports of studies (ISSN:04180038)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, pp.57-67, 2016-12-26

論文

1 0 0 0 OA 不斉合成反応と マイクロ波効果

- 著者

- 山田 徹

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本電磁波エネルギー応用学会

- 雑誌

- 日本電磁波エネルギー応用学会機関誌 (ISSN:24341495)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.17-20, 2016 (Released:2019-07-11)

水やアルコールなど大きな分極を持つ化合物はマイクロ波エネルギーをよく吸収し,結果として温度上昇をもたらす。1986 年に始まった有機合成化学反応1) に対するマイクロ波の利用はもっぱらこの原理に基づくもので,マイクロ波照射は効果的な加熱手段であった。すなわち,化学反応は迅速な反応系の温度上昇によって加速され,マイクロ波の「熱的効果」とされる。一方,単純な加熱効果だけでは説明しきれない現象も報告されており、「非熱的効果」または「マイクロ波特異効果」といわれ,永らく議論の対象となっている。マイクロ波の熱的効果を利用するには分極の大きな反応溶媒を用いるが,分極の小さい溶媒を用いるとマイクロ波エネルギーは反応基質に直接届けられ「マイクロ波特異効果」が観測されることが期待される。本稿では不斉合成反応における「マイクロ波特異効果」の実験的な検証について紹介したい。

1 0 0 0 OA OWLにおける明示的閉世界と局所閉世界仮説

- 著者

- 小出 誠二 武田 英明

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第22回全国大会(2008)

- 巻号頁・発行日

- pp.24, 2008 (Released:2009-07-31)

owl:oneOf やカージナリティなどOWLにおける明示的閉世界の性質と,論理的開世界仮説と矛盾することなく閉世界の有効性を推論にもたらす局所閉世界推論について述べ,セマンティックウェブサービスへの適応について議論する.

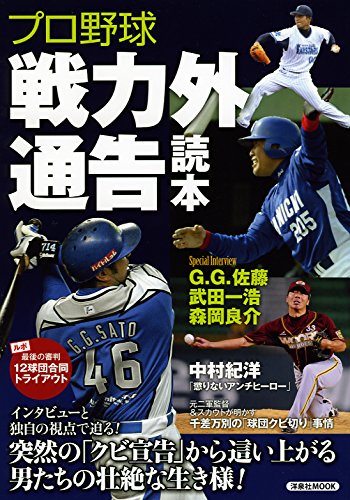

1 0 0 0 プロ野球戦力外通告読本

- 出版者

- 洋泉社

- 巻号頁・発行日

- 2015

1 0 0 0 第1回 ミルクティ論争と検定

- 著者

- 酒井 弘憲

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.566-567, 2015

あっという間に1年が過ぎ,昨年12月でこの連載も終わったと,ホッとしていたのもつかの間,編集部からあと1年連載を続けて欲しいとのご依頼があった.有難いお話ではあるが,さてどうしたものかと思ったものの何とかネタを絞りだして,あと6回書き続けてみることにした.読者の皆さんももう少しお付き合い願えれば幸甚である.<br>先日,非常勤講師を務めている九州大学に講義に行き,講義終了後に仲良しの統計の准教授と一緒に透き通ってコリコリとした食感が堪らない"呼子の烏賊の活き造り"を肴に一杯やっていたところ,その准教授の講座の教授,助教として最近2名の英国人が赴任してこられたということを伺った.英国人というので,准教授は,気を利かせて,某有名メーカーの紅茶に,ティーポットとカップのセットを買い込み勇んで待ち受けていたところ,何と2人とも紅茶よりもコーヒー党であったというオチであった.ひとしきり笑ったのだが,考えてみれば,英国では,紅茶よりもコーヒーの歴史の方が古いのである.<br>英国に初めてコーヒーハウスなる店が開店し,コーヒーを提供し始めたのが1650年とされている.オックスフォードでは,1654年に開業したクィーンズ・レイン・コーヒーハウスが現在でも営業を続けているらしい.ロンドンでも1652年からコーヒーハウスが開店し,情報収集の重要な役割を果たすようになる.当時から金融センターであったロンドン・シティの取引所近くのコーヒーハウスには,多くの商人が情報を求めて集まった.その中でも特に,ロイズ・コーヒーハウスには,船主たちが多く集まり,店では船舶情報を載せる「ロイズ・ニュース」を発行していた.店で船舶保険業務を取り扱うようになり,これがロイズ保険会社の起源となった.<br>一方,紅茶は1717年に,イギリスで最初のティー・ハウスであるゴールデン・ライアンズが開店した.インドでアッサム茶の原木が発見されたのが1823年なので,この頃は中国茶が原料であったはずである.その後,大英帝国がインドを支配し,徐々にコーヒーに代わる非アルコール飲料として,紅茶が市民生活に定着していくことになった.

1 0 0 0 OA 五島列島陸棲動物相管見

- 著者

- 高島 春雄

- 出版者

- Yamashina Institute for Ornitology

- 雑誌

- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.13, pp.522-530, 1959-10-05 (Released:2008-11-10)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

The Gotô Islands are under the administration of Nagasaki Prefectural Government in Kyûshû District. These islands consist of more than one hundred isles scattered over an area of 100km. to the northwest of the main island Fukaé, which is situated approximately 92km. away in the due west of the Port Nagasaki. Gotô means five islands, and they are represented by the five principal islands among the above isles, namely, Fukaé, Naru, Wakamatsu, Nakadôri and Uku.The investigation on the fauna of these islands has scarcely been made so far, and I have referred in my report to the following questions:1. Mammals of the Gotô Islands-I have made a detailed report especially on Musk Shrew Suncus murinus (Linné) brought into the island Fukae from Nagasaki and its neibourhood after the War. It seems that these Musk Shrew were brought in with the ships' cargo, etc. and came to breed there.2. Regarding reptiles, there seem to be at least 15 species including Sea Turtles and Sea Serpents. I have given a key to discriminate these species.3. On amphibians: 7 species are now known. However, the number of species is supposed to be increased with further investigation in the future.4. Among insects, cicadas and butterflies are known to considerable extent. 6 species of cicadas have already been put on record so far. As for butterflies, 45 species have been recorded, the number of the species will be increased up to 60, there being some other common species which have not yet been collected. The noteworthy ones among the above species of butterfly are Papilio memnon thunlergii Siebold, Celastrina argiolus ladonides (de l'Orza), Everes lacturnus kawaii Matsumura, Precis orithya (Linné), Hypolimnas misippus (Linnré), etc

1 0 0 0 アジアの中の国風文化

1 0 0 0 OA 『花影』のエクリチュール

- 著者

- 神戸 仁彦 カンベ マサヒコ Masahiko Kambe

- 雑誌

- 二松學舍大學論集

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.195-212, 2005-03-28

- 著者

- 笠井 忠 岸本 雅夫 川村 信一郎

- 出版者

- 香川大学農学部

- 雑誌

- 香川大学農学部学術報告 (ISSN:03685128)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.p111-119, 1981-03

カラスノエンドウ種子からビシアニンを単離結晶化し, 融点, 比旋光度とともに, ビワ種子から単離したアミグダリンと対比してTLC, GLC, IR, UVをどから同定した. カラスノエンドウ種子抽出粗酵素液のビシアナーゼを用いて, ビシアニンからビシアノースを単離し上記同様これを同定した. この種子抽出粗酵素液にはビシアノシダーゼも含まれるが反応の初期2時間までは主としてビシアナーゼ作用のみが認められた. ここで得たビシアニンを基質としたこの粗酵素液のビシアナーゼ活性はpH4.0, 温度45-50℃で最高であった.

1 0 0 0 OA 大学生の就職活動におけるつまずきの分析Ⅰ

- 著者

- 佐野 友泰

- 出版者

- 札幌学院大学総合研究所 = Research Institute of Sapporo Gakuin University

- 雑誌

- 札幌学院大学総合研究所紀要 = Proceedings of the Research institute of Sapporo Gakuin University (ISSN:21884897)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.7-14, 2020-03-20

筆者は,大学生の就職活動における「つまずき」に着目し,「つまずき」とそれに対応した支援ニーズを探り,適切な支援方法を模索することは,大学における教育的な側面と,予防的心理臨床活動という意味が存在すると考える.そこで本研究では,学生の就職活動における「つまずき」の心理的プロセスを検討し,それに応じた援助ニーズを明らかにすることを目的とした. 調査協力者は大学学部学生27名であり,就職活動中および就職活動を終えた大学4年生に対し,掲示及び学内のポータルシステムにより,調査協力者を募集した.応募してくれた調査協力者に対し,半構造化面接を行った. 質的分析の結果,つまずきのきっかけとなる出来事について,「面接場面での緊張」と「周囲からの影響や準備の困難さ」の対比とその循環関係,出来事から生ずる感情について,将来に目を向けすぎることの危険性および「不安や喚起」と「撤退」という異なるレベルの動機づけの問題が明らかになった.さらに,希望する支援について,指導的・共感的役割,情報の希求と不安増大という循環が指摘された.