1 0 0 0 天照大神論 : 非常時日本を照す指導原理

1 0 0 0 OA 術後の悪心・嘔吐

- 著者

- 槇田 浩史

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.4, pp.359-369, 1998-05-15 (Released:2008-12-11)

- 参考文献数

- 51

1 0 0 0 諸本論とのつきあい方:─平家物語研究をひらく─

- 著者

- 松尾 葦江

- 出版者

- 中世文学会

- 雑誌

- 中世文学 (ISSN:05782376)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, pp.50-61, 2015

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1628, pp.96-99, 2012-02-13

軽快なおしゃべりで、絶えず周りを明るくしてきた音楽家も、今の日本を取り巻く経済環境に話が及ぶと、語り口が急に重々しくなる。 日本を代表するフュージョンバンドで、現在は活動を休止しているカシオペアのキーボード奏者として名を馳せた向谷実は今、55歳。円高を気にしているのは音楽家とは別の顔、「鉄道関連事業の経営者」としての向谷だ。

1 0 0 0 OA 無意識的情報を用いたモチベーションの向上

- 著者

- 鈴木 宏昭 福田 玄明 鈴木 聡 田中 克明 山田 歩

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第27回全国大会(2013)

- 巻号頁・発行日

- pp.1J3OS22a6, 2013 (Released:2018-07-30)

人間の行う様々な知的活動は感情,動機によって支えられている.近年,これらは意識できないレベルの周辺情報によって大きく影響を受けることが明らかになってきた.本報告では,これらについての認知科学,実験社会心理学の知見を紹介し,AI研究の方法論と組み合わせて,オフィスワーカのモチベーションを向上させるための方策を探究する.

1 0 0 0 食道残胃衝突癌の1例

- 著者

- 内倉 敬一郎 柳田 茂寛 豊山 博信 三枝 伸二 福元 俊孝 愛甲 孝

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 = The journal of the Japan Surgical Association (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.6, pp.1529-1533, 2004-06-25

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 3 2

症例は64歳,男性. 23年前,胃潰瘍にて幽門側胃切除(Billroth I)を受けている.平成14年4月頃より嚥下困難出現し当院受診.食道胃透視,内視鏡検査にてEG junctionから口側に約3cmの後壁中心1/4周,潰瘍,びらんを伴う隆起性病変を認めた.生検にて中分化および低分化型管状腺癌と診断され,左開胸開腹連続斜切開にてD2リンパ節郭清を伴う下部食道,残胃全摘術施行した.病理検査にて腫瘍の大半は高分化,中分化型管状腺癌(深達度ss)であり,腫瘍の口側2cmでは正常の食道扁平上皮とそれに連続する粘膜内扁平上皮癌が腺癌を被覆するように存在した.両者は相接して存在していたが,明らかな境界があり形態の移行像は認めなかった.以上より食道残胃衝突癌と診断した.

1 0 0 0 インパルス性雑音がOFDM伝送におよぼす影響の検討

- 著者

- 都竹 愛一郎 宮本 剛 山中 幸雄

- 出版者

- 一般社団法人映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.7, pp.41-46, 2001-01-30

- 被引用文献数

- 4

1998年9月に英国、11月に米国で地上波によるディジタル放送が始まり、本格的なディジタル放送の時代に突入した。1999年5月には電気通信技術審議会から地上ディジタル放送の方式が答申され、2003年には日本でも地上ディジタル放送が始まる予定である。ディジタル放送では、雑音によるビット誤り率(BER)が所要の誤り率(誤り訂正前で約10^<-2>、訂正後10^<-ll>)以下になるように回線設計を行なっているが、雑音は振幅分布がガウス分布となる白色ガウス雑音を仮定している。ところが、都市雑音(車のイグニッション雑音や電気製品のスイッチング雑音などの人工雑音)はインパルス性の雑音が多く、振幅分布はガウス分布にはならない。そこで、本研究ではインパルス雑音が地上ディジタル放送に与える影響について、雑音の振幅確率密度関数を求めて検討した。また、都市雑音発生器を用いて室内実験を行ない検討した。さらに、VHF帯の雑音の振幅分布を、振幅確率分布測定器を用いて測定した。また、入力振幅を制限することによるBER特性の改善手法についても検討を行ない、リミッタアンプを用いることにより、インパルス雑音によるBERの劣化を改善できることを示した。

1 0 0 0 IR 新薬師寺の十二神将像について

- 著者

- 久野 健

- 雑誌

- 美術研究 = The bijutsu kenkiu : the journal of art studies

- 巻号頁・発行日

- no.281, pp.1-15, 1972-10-01

Among the sculptures of the Nara Period. inscribed examples are rare. The group of images of the Twelve Divine Generals (Twelve Escorts of Bhaisajyaguru) of the Shin-yakushiji includes one of these rare examples. The pedestal of one of the images, that of Aṇḍira, has a noteworthy inscription which suggests that the group of statues was made by a private workshop. The inscription on the pedestal states that it was made for the donor's parents and ancestors. The author considers this group of image to be unique and valuable material, as most of the Nara Period statues are productions of public workshops. Granted that this presumption that the group is by a private workshop is right, the skill of the artists in the private workshops is certainly not inferior to that of the artists in the public workshops engaged in production for government temples. The author points out that the structure of these clay figures is quite different from that of the Nara Period clay figures, which are supposed to have been made by public workshops, such as the Four Lokapālas of the Kaidan-in in the Tōdaiji and the Vajrapāni of the Sangatsudō in the Tōdaiji. Such works have a void space inside their torsos to reduce the weight of the upper half of the figures, and the vegetable coils used as an aid for applying clay to the details of the arms are much more intricate in these examples than in the Divine Generals. On the other hand, the torsos of the Divine Generals are not hollow and they have only nominal use of underclay vegetable coils for their arms. The author discusses in the present paper the supposed process of production of the Twelve Divine Generals of the Shin-yakushiji, based on the X-ray photographs of one of the figures, Catura. The production of this figure was perhaps started with the central wooden post which forms the main core of the head and the body. Then other wooden sticks which compose the core of the legs are attached to it. Two horizontal and two vertical wooden members are further added to the body part. Additionally, two more horizontal members are used to support the shoulders. A wooden core for the left arm is attached to this framework and another short wooden core for the left hand is jointed to it with clamps and nails. Further, the wooden cores for the fingers have short metal wires, perhaps copper wire, stuck into their tips. The flaring sleeve end along the upper arm is provided with metal wires and metal plates stuck into the wooden core. The wooden core of the forearm has vegetable coils roughly wound around the core. They are all aids for applying clay. The upper part of the right arm has a wooden core also attached to the above mentioned framework and the forearm has a separate wooden core. The structure of the right hand is the same as the left one. The flaring sleeve end of the right arm is provided with metal plates as subsidiary cores. The forearm has vegetable coils wound around the core in the same way as the left forearm. The rough shape of the statue was formed by applying clay mixed with temper to this skeleton. Then the details were formed by coating layers of clay over it and the final finish was done with finer clay, according to the author's analysis. In order to avoid monotony, the artist or the artists of this group of statues paid attention to changes of movement in each figure and in the form and treatment of details such as their hair and countenence. And their intention is well achieved. Generally speaking, their condition of preservation is good. Though the surface colours are very much flaked off, even many of the fragile fingers keep their original form. Some of the figures have later repairs at some places where the original clay has been lost. But the figures of Kumbhīra, Śaṇḍira and Mihira, for instance, even retain their original coloured patterns. An old document concerning the history of the temple states that these figures of Twelve Divine Generals were not originally statues belonging to this temple, but were moved from the Iwabuchidera. There is not much likelihood that the Shin-yakushiji which was an eighth century official temple, dedicated by Empress Kōmyō in the nineteenth year of Tempyō Era (747), had such privately dedicated statues from the beginning. Therefore, these statues were probably brought from the Iwabuchidera to this temple some time later, as the document states. The present paper is accompanied by a short report by ISHIKAWA, Rikuo, "X-ray Investigation of Catura Image of the Shin-yakushiji."

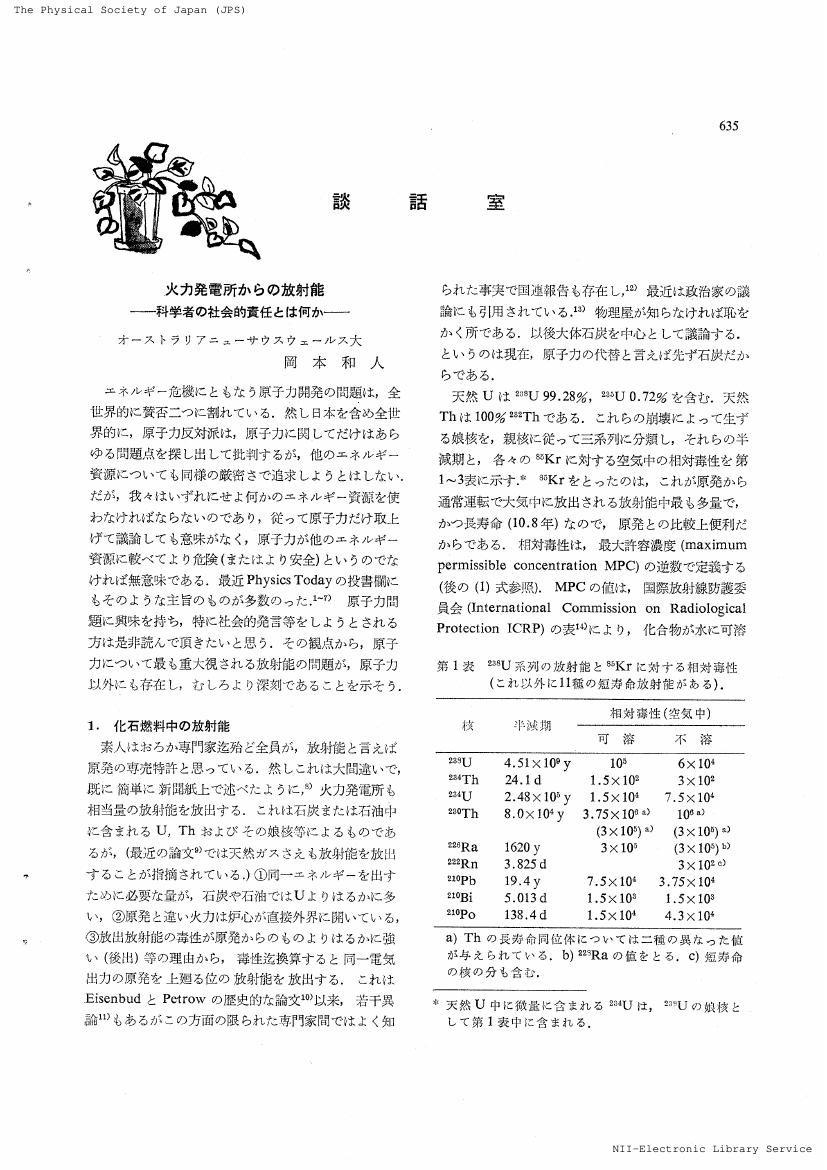

1 0 0 0 OA 火力発電所からの放射能 : 科学者の社会的責任とは何か

- 著者

- 岡本 和人

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.8, pp.635-638, 1978-08-05 (Released:2020-09-14)

1 0 0 0 OA インダストリー4.0に想起される新たなイノベーション分類の提言

- 著者

- 加藤 哲夫

- 出版者

- 一般社団法人 国際P2M学会

- 雑誌

- 国際P2M学会誌 (ISSN:24320374)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.129-144, 2018 (Released:2018-03-06)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 3

2000年頃まで先進国では、「基本技術開発→応用開発→製品化のシーケンシャルな開発スタイル」をとってきた。しかし、多くのモノ造り技術が海外に行き渡り、「水平分散型」を推進する新興国と比べ先進国の価格競争力は弱くなった。これにより、先進国のモノ造りは利用シーンを想定して本来の機能と使いやすさを追求し、これを具現化するデザイン・設計した上で、商品、サービスを実現するに必要な技術やデバイスを集約する開発スタイルに変化した。「ありたい姿の想定→具体的商品の機能デザイン定義→実現に必要な技術集約統合というスタイル」が2010年以降、徐々に広まってきた。 本論文では、第4次産業革命の波に乗って、どのようなイノベーションが起こるのか想起することにより、3つのイノベーション・レイヤーとして①Process Innovation、②Product Innovation、③Social Innovation という分類を新たに提案し、いくつかの事例で示した。 提案した3つのイノベーションを推進・実現化するためには、P2M理論の更なる発展と研究が重要な役割を果たすとことと確信する。

1 0 0 0 OA 人間中心設計視点によるIoT機能を持つプロジェクターデザインの研究

- 著者

- 姚 淳禹 安齋 利典

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第66回春季研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.214, 2019 (Released:2019-06-27)

本研究のでは、IoT機能を中心としたプロジェクターをデザインする、プロジェクターの形と機能を人間中心設計の視点から、ユーザーが更に心地よく使えるのを考える、検討する。目的は、HCD(人間中心設計)の視点から、プロジェクターにIoT機能を付加し、より使いやすくすることと、IoT機能を持つプロジェクターを使うことから、新たなユーザーエクスペリエンスを導き出すことである。コンセプトを立案し、3DプリンターでIoTプロジェクターの模型を試作した。また、携帯式スクリーンスタンドをデザインして、試作した。これまで、自分をペルソナとしてIoTのプロジェクターの機能を考えてきた。今後は、自分の生活スタイルから生み出した提案が、受け入れられるか検証していく。

1 0 0 0 OA 最近の国内外の災害の動向と持続可能な社会を目指して

- 著者

- 奥寺 敬 若杉 雅浩

- 出版者

- 富山救急医療学会

- 雑誌

- 富山救急医療学会 (ISSN:21854424)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.17-19, 2019-08-31 (Released:2019-10-07)

最近の国内外の自然災害の動向としては、「異常気象」に起因する様々な事象が散見される。特に夏季になって、アメリカやヨーロッパ、国内でも明らかに「熱波」による気象災害が頻発している。また、自国第一主義の蔓延による国際情勢の不安定化による暴力行為や難民問題などが顕在化している点にも今後とも注意が必要である。国内では、依然として福島第一原発の廃炉作業は困難な状況が続いており、各地の災害の復興も順調とは言えない。その一方で、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの準備は、総力をあげて進められており、復興災害とのミスマッチが懸念される。このような複雑な状況下において、これまでのSociety 5.0から国連が提唱する「持続可能な開発目標 SDGs」(Susteinable Development Goals)を我が国のゴールとする指針が示され対応が喫緊の課題である。

1 0 0 0 IR 信仰構造における厲の観念をめぐって : 中国の礼典資料を中心に

- 著者

- 董 伊莎

- 出版者

- 関西大学大学院東アジア文化研究科

- 雑誌

- 文化交渉 : Journal of the Graduate School of East Asian Cultures : 東アジア文化研究科院生論集 (ISSN:21874395)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.167-184, 2017-11-30

This paper discusses the historical development of the Rei ritual by examining the records dealing with rites. Next, utilizing the theories of religious studies and sociology, the existence of Rei, which was not included in the ancestral worship system nor in the traditional Confucian set of values, shall be analyzed structurally. As a result of this analysis it is shown that Rei rituals were regarded as vulgar folk religion. This view may have resulted in the lack of written records in official histories and manuals of rites. This paper also discusses the interaction between the state and the popular level of religious life. It is shown that Rei rituals were very popular among the common people and sometimes acted as models of governance in local societies. Furthermore Rei rituals included ideas about the salvation of the dead that shares commonalities with other organized religious beliefs. Because this it can be seen that both upper and lower levels of society held similar ideas regarding death.

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ベンチャ- (ISSN:02896516)

- 巻号頁・発行日

- no.227, pp.48-51, 2003-08

いにコンビニでサラダまで売るようになったのか?」と驚いてから、誰もが当たり前のように買い求めるようになるまで、それほど時間は掛からなかった。透明な容器に数種類の野菜がバランス良く入ったカップサラダのことである。 独身者や共働き世帯が増えたこと、また健康ブームの追い風もあってか、カップサラダを中心としたカット野菜の需要は、このところ勢い良く伸びている。

1 0 0 0 OA 連続繊維熱可塑材料CFRTP·GFRTPと市場動向

- 著者

- 馬場 俊一

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.6, pp.503-506, 2015-06-05 (Released:2015-06-05)

- 被引用文献数

- 3 8

1 0 0 0 OA 名勝三段峡 (其一)

- 著者

- 吉野 盆見

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.11, pp.661-676, 1929-11-15 (Released:2010-10-13)

1 0 0 0 OA 名勝三段峡 (其三)

- 著者

- 吉野 益見

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.40-52, 1930-01-15 (Released:2010-10-13)

- 参考文献数

- 20

1 0 0 0 OA 名勝三段峡 (其二)

- 著者

- 吉野 盆見

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.12, pp.777-788, 1929-12-15 (Released:2010-10-13)