1 0 0 0 動的な環境における自律移動ロボットの行動制御

- 著者

- 浅香 俊一 石川 繁樹

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.77-83, 1994-05-15

- 被引用文献数

- 5 14

We report a developed autonomous mobile robot (AMR) in dynamically changing environment. The AMR's behavior controller is based upon a state-transition scheme, which suits for realizing the AMR behavior control according to sensory information. The network of state-transition, however, becomes very large as behaviors become complicated. We divide the network among multiple tasks in order to suppress increase of complexity in single network. The tasks consists of a supervisor task and functional tasks. A supervisor task watches overall statuses and events, and controls functional tasks. Each functional task controls a specified part of the AMR's behavior. We constructed a real AMR system, on which the behavior control method is applied and it demonstrated in a showroom as a greeter robot.

1 0 0 0 OA 近世フランス経済文化の研究

- 著者

- 北村 汐里 畑中 千宙 奥 愛美 柿谷 七海

- 出版者

- 一般社団法人 日本土壌肥料学会

- 雑誌

- 日本土壌肥料学会講演要旨集 (ISSN:02885840)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, pp.188, 2020

1 0 0 0 OA 複数の項目やテストにおける検定の多重性 : モンテカルロ・シミュレーションによる検証

- 著者

- 水本 篤

- 出版者

- 外国語教育メディア学会(LET)

- 雑誌

- 外国語教育メディア学会機関誌 (ISSN:21857792)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.1-19, 2009 (Released:2017-07-28)

This paper aims to highlight the problem of multiple significance testing with several dependent variables (i.e., items or tests). In many research. papers, researchers report the results of multiple significance testing without realizing they are committing Type I error, in which it can be erroneously concluded that there is a statistically significant difference, when in fact there is no statistical difference. In order to address this problem, a series of Monte Carlo simulation studies were carried out. Five artificial sets of dependent variables for two groups of subjects were generated in the simulation. Three types of data sets which varied in their degrees of intercorrelations (r=.00, r=.50, r=.95, respectively) were then compared. The results indicate that multiple significance testing, with several dependent variables, inflate Type I error, and thus caution should be exercised to control the experimentwise error rate. Implications for the strategies for controlling Type I error rate are then discussed.

1 0 0 0 OA 7. 寝床の歴史 ―民家にみる就寝空間と寝床―

- 著者

- 町田 玲子 木谷 康子

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.108-113, 1996-03-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 27

- 著者

- 宮田 喜久子 冨岡 孝太 山岡 和貴

- 出版者

- 公益社団法人 日本工学教育協会

- 雑誌

- 工学教育 (ISSN:13412167)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.2, pp.2_75-2_80, 2021 (Released:2021-03-28)

- 参考文献数

- 5

This paper reports the establishment and practical results of the first trial of the spacecraft thermal design hands-on training program for the general public. This training is part of the two-week educational program that aims to find and grow up the potential people who are interested in commercial space utilization. The thermal design and its evaluation are some of the most difficult points for novices of the space industry. The program consists of the basic classroom lecture focusing on the differences from the thermal design of the normal commercial equipment and two kinds of hands-on training helping the students understanding. The hands-on training aims to evaluate thermal radiation properties. The training consists of the measurement with the standard instruments and thermal-vacuum test. The effectiveness of the whole training program is evaluated based on the questionnaire results from the students.

ホログラフィックデータストレージのさらなる大容量化・高転送速度化を目的として光波の「振幅」・「位相」・「偏光」などの多次元情報を活用する手法を提案する.一般的に,光波の多次元情報を同時に変調するためには複数の空間光変調器が必要であり光学系が大型・複雑・高価になる.また,復調過程では撮像素子が必要である.これらの問題を解決するために,計算機ホログラムの技術や圧縮センシング,シングルピクセルイメージングなど,情報フォトニクスに関する幅広い分野の技術を応用する.これら技術の応用により汎用光学素子を用いた超高速多次元大容量化ホログラフィックデータストレージを開発する.

- 著者

- 辻本 裕

- 出版者

- 紙パルプ技術協会

- 雑誌

- 紙パ技協誌 (ISSN:0022815X)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.12, pp.1159-1164, 2019

- 被引用文献数

- 1

<p>「デオマジック」は製紙工場で発生する汚泥臭やパルプ製造時のイオウ臭に対しても非常に消臭効果が高く製紙工場向けには㈱敷島カンバスから販売し多くの製紙工場で使用いただき好評を得ている。シキボウは化学的中和反応によりアルカリ性臭から酸性臭さらには加齢臭にも高い消臭効果を示す消臭加工繊維を販売し業界で幅広く認知されている。しかし消臭剤では糞便臭のような強烈な臭気は弱めることができても100%消すことはできない。そこで発想を転換し糞便臭を消すのではなく利用して良い香りに変化させる香料「デオマジック」を開発した。食品添加物の香料を調合した「デオマジック(ナッツの香り)」は特許も取得済であり,微生物が繁殖して発生する強烈な臭気に対して幅広く効果を示すことから全国の畜産現場や産業廃棄物処理場や工場の廃水処理汚泥などの臭気対策として使用されている。</p>

1 0 0 0 放射光による蛋白質結晶構造のミリ秒オーダーのダイナミックスの研究

本重点領域ではこれまで4年間放射光を利用して蛋白質結晶構造のダイナミックスの研究を、蛋白質が関与する反応及び調節などの機構を3次元構造を基礎にして理解するために必要な研究を勢力的に進めてきた。本年度の目的はこれまでの研究成果報告を行い評価することと、これまでの成果をまとめて報告書を出版することであった。この目的を達成するため、平成5年度〜平成8年度研究生果報告会を東京大学山上会館て7月16日から18日まで開催した。会議では実行班の計画研究代表者、分担者、公募研究代表者全員が成果を報告を行い、総括班の評価委員が座長を受け持った。出席者は142名と盛況で盛んな議論が展開された。そしてこの時点で研究グループが解散するのは大変残念であるとの声が多くの参加者から出た。これまでのすべての報告をもとに作られた小冊子が10月16日に文部省で行われた最終ヒアリングで提出された。ヒアリングの席でこのような研究をさらに広範な分野に広げることは出来ないかとの質問が出された。また、会議に先だってアブストラクト等を収録したNewsLetter5-1(108頁)を発行した。各研究者の会議報告うは4年間の研究成果報告書(630頁)に収録された。総括班会議は2回行った。初回は成果報告会中の7月17日、2回目は平成10年1月24日であった。会議の中心議題はこれまで盛り上げてきた学際的な研究態勢を今後どのようにして維持し、研究の活性を維持し、さらに広い領域に発展させるかということであった。最終的には今後発展が期待される時間分割ラウエ法利用研究において最高の成果を上げられた京大化研の小田順一教授が世話役になり広範な領域の研究者が参加した『動的構造研究会』を母体にして特定Aの申請がなされた。以前から懸案になっていた英文のモノグラフ発行については次期特定が認められた場合その成果も交えて出版することが認められた。

1 0 0 0 OA ラウエ法による時分割蛋白質結晶構造解析

- 著者

- 坂部 知平 坂部 貴和子

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.209-212, 1988-07-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 IR 電力線搬送通信信号が誘導によりVDSL通信に与える影響の研究

- 著者

- 下妻 陽介 下塩 義文 秋山 佳春 桑原 伸夫

- 出版者

- 社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. B, 通信 = The transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers. B (ISSN:13444697)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.4, pp.585-593, 2006-04-01

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 3

電力線搬送通信(PLC)は家庭内の配電線を通信線としても利用するため,新たに通信線を配線する必要がないといった利点があるが,通信目的として設計されていない電力線を使用するため,他の通信-の影響を検討する必要がある.通信に影響を及ぼす経路としては放射,伝導,誘導によるものが考えられるが,本論文では,通信線に誘導したPLC信号が同じ周波数帯域を使用するVDSL通信へ与える影響について検討を行った.まず,電力線から通信線に誘導する電圧を,2対の平衡ケーブルの4導体とグラウンドを考慮した5導体からなる8ポート回路網モデルにより解析を行った.この解析モデルにより,伝送系の平衡度を変化させたときの近端クロストーク(VTR)を求め測定値と比較した結果,両者の傾向はほほ-敦し,解析によりVTRの評価が可能であることが分かった.次に,誘導したPLC信号がVDSL通信に与える影響を,スループットの劣化を尺度として評価を行った.その結果,通常の条件下においては影響がないこと,vTRの解析値,PLC及びADSLモデムの入出力信号レベル,干渉が発生するDU比(通信信号と妨害波の比)が既知であれば,干渉の発生をある程度予測することが可能であることが分かった.

1 0 0 0 OA 糖尿病患者におけるアルブミン尿の意義

- 著者

- 田中 伸枝 馬場園 哲也 内潟 安子

- 出版者

- 東京女子医科大学学会

- 雑誌

- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.Extra2, pp.E154-E161, 2017-11-30 (Released:2018-02-15)

- 参考文献数

- 44

There is a global consensus that early diabetic kidney disease (DKD) is characterized by persistent albuminuria. According to international guidelines, albuminuria is defined as a urinary albumin-to-creatinine ratio (ACR) ≥30 mg/g. Urinary albumin levels should be measured at least once a year. Moreover, albuminuria has been recognized as a predictor of cardiovascular disease.In our cohort study including 3,231 diabetic patients, baseline albuminuria, defined as urinary ACR ≥30 mg/g, was found in 35.1 % of patients; and a decreased estimated glomerular filtration rate (eGFR), defined as eGFR <60 mL/min/1.73 m2, was observed in 20.7 % of patients. The hazard ratio (HR) in each group stratified by albuminuria and eGFR was analyzed to simultaneously estimate the impact of these renal manifestations on renal outcomes. Compared to patients with normoalbuminuria and eGFR ≥60 mL/min/1.73 m2, there was no significantly increased risk for renal endpoints among individuals with normoalbuminuria and eGFR <60 mL/min/1.73 m2 [HR: 2.50; 95 % confidence interval (CI) : 0.99-6.33; p = 0.053]. In contrast, those with microalbuminuria and eGFR ≥60 mL/min/1.73 m2 had a significantly increased risk for renal outcomes (HR: 4.98; 95 % CI: 2.82-8.80; p < 0.001). Therefore, albuminuria may be an independent predictor for the progression of DKD in Japanese patients with type 2 diabetes. In contrast, the level of eGFR is less likely to be associated with renal endpoints. Further studies are required to clarify the implications of albuminuria in diabetic patients.

- 著者

- 久松 信夫

- 出版者

- 日本ソーシャルワーク学会

- 雑誌

- ソーシャルワーク学会誌 (ISSN:18843654)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.1-16, 2017

<p> 本研究の目的は,地域包括支援センター社会福祉士による,独居認知症高齢者の早期発見と早期対応のプロセスを明らかにし,地域を基盤としたソーシャルワーク理論の視点から考察することである.社会福祉士9人にインタビュー調査を行い,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチで分析を実施した.その結果,独居認知症高齢者の早期発見のプロセスには,<初期情報の把握と早期発見の基盤づくり>を行いつつ<アウトリーチの工夫と関係づくり>があり,ともに《直接的介入による状況把握と協力依頼》に至る.その後の対応は,《直接的介入による状況把握と協力依頼》を基点に<介入代行の依頼と関わりの拡大>を行い,<緊急性の察知と事態悪化による介入>を実施し<早期に社会資源につなげ本人に焦点化した支援方針を立てる>というプロセスを確認できた.これらの概念は,地域を基盤としたソーシャルワーク理論の特質と機能と関連することを導き出した.</p>

1 0 0 0 最適化に基づくホログラム画像処理フレームワークの構築

1 0 0 0 OA 高精度量子化学計算を用いた有機金属反応機構の解明

- 著者

- 森 聖治 中村 栄一

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.144-151, 2003-02-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 1 3

Recent development in the use of high-precision quantum chemical calculations for the investigation of the mechanisms of synthetically important organometallic reaction is reviewed. The review is focused on the following issues that have be the subject of much discussion in the society of synthetic organic chemists for many years : (1) Nucleophilic addition to carbonyl compounds, (2) osmium-tetraoxide-catalyzed dihydroxylation, (3) organocopper reactions, and (4) Simmons-Smith cyclopropanation.

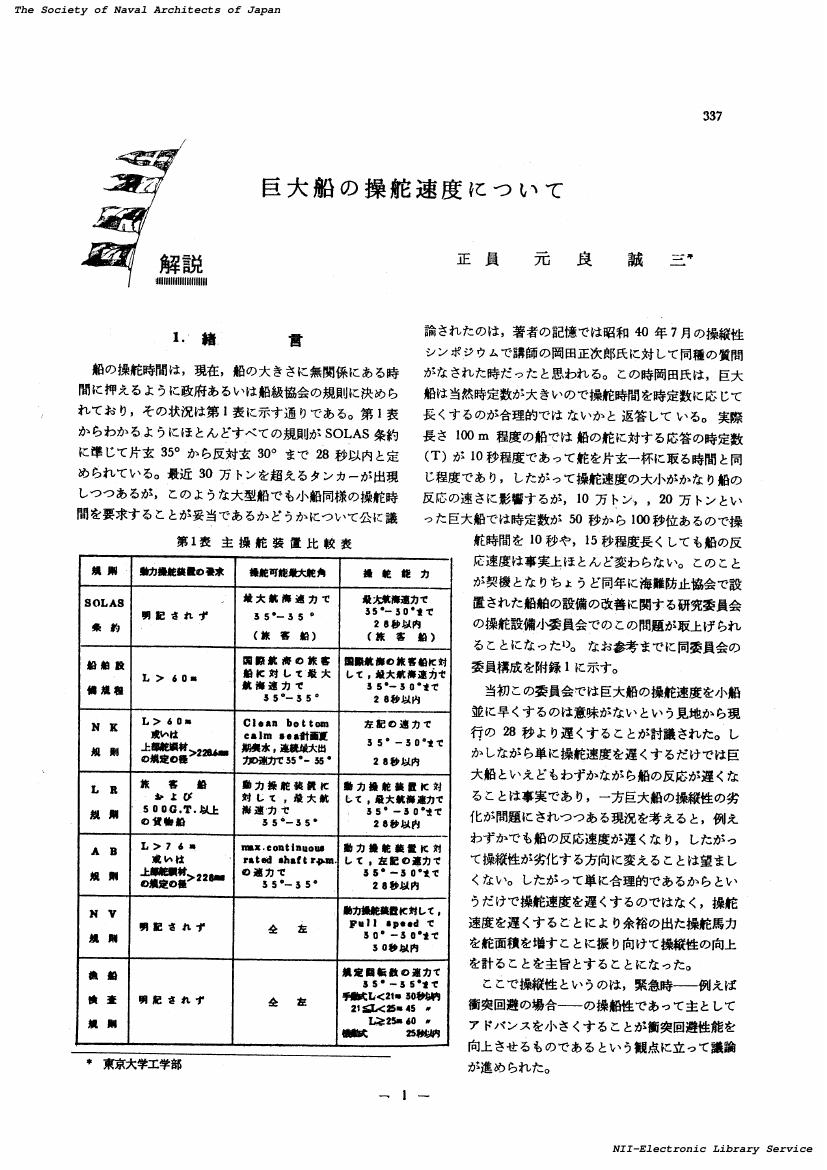

1 0 0 0 OA 巨大船の操舵速度について

- 著者

- 元良 誠三

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本造船学会誌 (ISSN:03861597)

- 巻号頁・発行日

- vol.482, pp.337-341, 1969 (Released:2018-02-24)

1 0 0 0 OA 後宮虎郎アジア局第二課長研修所講演速記「日華平和条約交渉経緯」1952年6月25日

- 著者

- 服部 龍二

- 出版者

- 中央大学出版部

- 雑誌

- 中央大学論集 (ISSN:03889033)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.1-22, 2013-02-20

1 0 0 0 OA サブナノオーダ欠陥評価のための物性分析光相関顕微鏡の開発

半導体検査工程においてサブナノオーダの欠陥を光学的に検出する手法が求められている.一般的に,光学的な応答強度と対象物の大きさは相関があるため,欠陥が小さくなるほど強度が弱くなり検出が困難になる.そこで,本研究では,光学的に非常に弱い応答をする欠陥からの散乱光をイメージングするために,光相関イメージングを適用することを試みた.ここでは,フォトンカウンティングと組み合わせることで数フォトンレベルでのイメージングを可能した方法と,ディープラーニングと組み合わせることにより検出速度を高速化させた手法とを提案し実証した.