1 0 0 0 OA 妊娠初期の妻が満足と感じる夫の関わりにおける夫婦の認識

- 著者

- 中島 久美子 常盤 洋子

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.45-56, 2011 (Released:2012-02-04)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 4 3

目 的 妊娠初期の夫婦を対象に,妻が満足と感じる夫の関わりにおける夫婦の認識の共通性および差異を明らかにし,妻が満足と感じる夫の関わりを高める看護援助への示唆を得る。方 法 妊娠初期の夫婦8組を対象に半構成的面接法によりデータを収集し,分析はベレルソンの内容分析法を参考に行った。カテゴリー分類のスコットの一致率では,夫婦の認識の共通性88.0%,夫婦の認識の差異では,妻のみの認識87.0%,夫のみの認識89.0%となり,信頼性が確保された。結 果 妊娠初期の妻が満足と感じる夫の関わりにおける夫婦の認識として,【妻の健康と情動への気づかい】【家事労働の援助】【親になるための準備】の3カテゴリーが抽出され,夫婦の認識の共通性および差異が明らかとなった。結 論 妊娠初期の妻が満足と感じる夫の関わりにおける夫婦の認識の共通性および差異として,3カテゴリーが抽出された。夫婦の認識の共通性および差異が明らかとなり,妻が満足と感じる夫の関わりを高める看護援助として,夫婦の間で気持ちの共有と夫婦の良好なコミュニケーションが強化されるよう夫婦に働きかけることが重要であると示唆された。

1 0 0 0 OA 絵本とは何か:民話・昔話絵本を利用につなげよう

- 著者

- 児玉 孝乃 Takano KODAMA 東海学院大学短期大学部 Tokai Gakuin University School Of Junior College Division

- 雑誌

- 東海学院大学短期大学部紀要 = The journal of Tokai Gakuin University School of Junior College Division (ISSN:18841694)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.23-34, 2011-03-31

1 0 0 0 OA 核外輸送系を標的とした抗ウイルス活性を持つ新規シード化合物の天然資源からの探索

- 著者

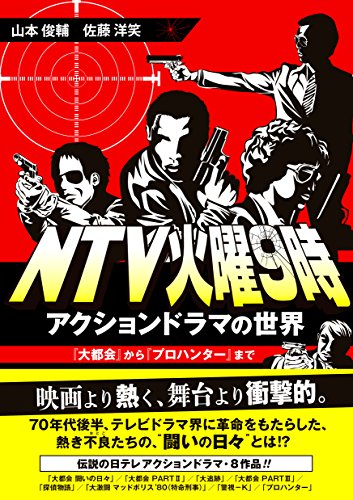

- 山本俊輔 佐藤洋笑著

- 出版者

- ディスクユニオン (発売)

- 巻号頁・発行日

- 2015

1 0 0 0 OA 欧州諸国における洪水マップと保険制度の関連に関する予備的調査

- 著者

- 中村 仁 鳥山 治之 塩崎 由人 加藤 孝明

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.465-468, 2013-07-01 (Released:2013-12-24)

- 参考文献数

- 7

欧州諸国は,欧州連合が2007 年に採択した洪水対策に関する新しい政策指令を受けて,洪水マップを策定している.本研究速報では,今後の研究展開上の予備調査として,主として文献調査によって,欧州諸国における洪水マップの作成と利用実態,洪水マップと保険制度の関連を概括的に整理する.また,特にオーストリアにおいて,政府と保険業者のパートナーシップで洪水マップの作成と公開を実施しているプロジェクト(HORA project)に着目して,その概要を紹介する.

1 0 0 0 OA 多次元アイデンティティ発達尺度(DIDS)によるアイデンティティ発達の検討と類型化の試み

- 著者

- 中間 玲子 杉村 和美 畑野 快 溝上 慎一 都筑 学

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.6, pp.549-559, 2014 (Released:2015-02-25)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 5 13

The Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) provides a new method of researching identity development based on the dual-process model pertaining to lifespan development. This study developed and evaluated the Japanese version of this scale (DIDS-J). Two surveys of undergraduate and high school students showed that the DIDS-J had good reliability and validity and that it consisted of 25 items with five factors: commitment making, identity with commitment, exploration in breadth, exploration in depth, and ruminative exploration. Through cluster analysis of the DIDS-J, five identity statuses were found that were not clearly distinguished by previous scales: foreclosure, achievement, searching moratorium, diffused diffusion, and carefree diffusion. Research using the DIDS-J has two advantages: it enables us to examine the process of identity development among adolescents with a wider age range, and to compare results cross-culturally in future research. The trial investigations compared student scores with those from previous research in Western cultures, demonstrating that DIDS-J may lead to further explanations of identity development.

1 0 0 0 OA 三巻本『枕草子』不審本文考(五)

- 著者

- 後藤 康文

- 出版者

- 北海道大学文学研究院

- 雑誌

- 北海道大学文学研究院紀要 (ISSN:24349771)

- 巻号頁・発行日

- vol.160, pp.1-25, 2020-03-31

1 0 0 0 OA 奇形の赤ちゃんはなぜ生まれるのか

- 著者

- 野嶽 幸正

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.307-317, 2005-08-28 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 9

1 0 0 0 OA 歯科インプラントによる篩骨洞異物の1例

- 著者

- 大井 祐太朗 舘野 宏彦 髙倉 大匡 將積 日出夫

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会

- 雑誌

- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.333-336, 2020 (Released:2020-03-31)

- 参考文献数

- 8

症例は66歳男性。右前額部から眼窩周囲の違和感を主訴に近医総合病院内科を受診し頭部MRI所見で右上顎洞の液体貯留を指摘され慢性副鼻腔炎と診断された。マクロライド療法施行されたが改善なく精査加療目的に当科紹介受診。CTで右篩骨洞内に歯科インプラント体と思われる異物あり,内視鏡下鼻副鼻腔手術で異物を摘出した。 近年QOL向上や高齢者の増加等により歯科インプラント体埋込は増加傾向にある。歯科インプラントの副鼻腔への迷入は増えており,副鼻腔炎の精査の際には詳しい病歴や治療歴なども聴取し,異物も鑑別に精査する必要性があると考えられた。

1 0 0 0 OA ウールリッヒ・マンテ「被解放者(解放奴隷)を相続する権利」

- 著者

- MANTHE Ulrich 田中 実 佐々木 健

- 出版者

- 南山大学法学会

- 雑誌

- 南山法学 = Nanzan Law Review (ISSN:03871592)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.107-146, 2019-09-27

1 0 0 0 OA インプラント体が上顎洞に迷入した11例

- 著者

- 上田 美帆 髙岡 一樹 野阪 泰弘 吉竹 賢祐 岸本 裕充

- 出版者

- 公益社団法人 日本口腔インプラント学会

- 雑誌

- 日本口腔インプラント学会誌 (ISSN:09146695)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.12-17, 2017-03-31 (Released:2017-04-20)

- 参考文献数

- 8

The displacement of dental implants into the maxillary sinus is a common complication of maxillary implant surgery, and it is therefore important to investigate how such displacements occur and methods for removing the implants. We describe 11 cases in which dental implants were accidentally displaced into the maxillary sinus from 2005 to 2015. All cases were referred to our clinic from private dental clinics. Five males and 6 females, whose ages ranged from 32 to 81 years, participated in the study. The implants were parallel in design in eight cases, and tapered in design in three cases. In seven of the 11 cases, the implant had been placed in combination with a socket lift in the maxilla. Bone height at the displaced implant sites was 3.6±1.7 mm as measured by computed tomography. One dental implant was displaced into the maxillary sinus during implant placement. In three cases, the implants were displaced into the maxillary sinus in the post-first stage surgery period, and in four cases, during the second stage surgery. Two cases were sleeping implants. In one case, displacement occurred while the implant was being extracted because of peri-implantitis. Removal of implants from the maxillary sinus was achieved using three different approaches: access through the bone crestal defect in two cases, fenestration of the anterior wall of the maxillary sinus in seven cases, and endoscopic sinus surgery in one case. Fenestration of the anterior wall of the maxillary sinus is most commonly used because it is a simple technique that allows good surgical access. Endoscopic sinus surgery is the preferred choice for patients with chronic sinusitis. A crestal approach should only be used when a large defect is present on the alveolar ridge. Displaced dental implants in the maxillary sinus should be removed as soon as possible to avoid the development of maxillary sinusitis. Careful clinical and radiographic evaluation and appropriate treatment planning should take place before removal is undertaken.

1 0 0 0 IR レンブラントの肖像画 ―その物語性について―

- 著者

- 兼重 護

- 出版者

- 長崎大学教育学部

- 雑誌

- 長崎大学教育学部人文科学研究報告 (ISSN:03882772)

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.三三-四七, 1985-03-30

1 0 0 0 OA 化学反応速度の温度依存性に対する我々の感性は正しいか

- 著者

- 朝倉 祝治

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.112-113, 1984-04-15 (Released:2018-01-31)

- 著者

- 辻 昌子

- 出版者

- 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

- 雑誌

- 都市文化研究 (ISSN:13483293)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.2-12, 2011-03

- 著者

- 辻 昌子

- 出版者

- 大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター

- 雑誌

- 都市文化研究 (ISSN:13483293)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.2-12, 2011-03

1 0 0 0 OA 地域気候モデルを用いた地球温暖化に伴う洪水・渇水リスクの評価に関する考察

- 著者

- 和田 一範 村瀬 勝彦 冨澤 洋介

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 水工学論文集 (ISSN:09167374)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.493-498, 2005-02-01 (Released:2011-06-27)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 4 4

The influence of global warming on hazard risk is estimated from the results of the regional climate model by Japan Meteorological Agency and Meteorological Research Institute. The horizontal resolution of the model is about 20km and the model outputs are expected to be useful for the risk assessment of the future. Before beginning the risk assessment, the model output values during 1981-2000 were verified by comparing with observed precipitation data. The verification shows that the precision of the models are generally well in representation of the precipitation, the normal value of the monthly precipitation and the annual maximum daily precipitation in each region. According to the analysis from the model outputs, the extreme daily precipitation in 100-yr time period will increase in some parts of western Hokkaido, northern Tohoku region, Hokuriku region and Nansei islands during 2081-2100. While, the result of the seasonal variation of precipitation shows that the precipitation will decrease especially in many areas in Japan except Hokkaido region from winter to spring, and the drought risk will increase there.

1 0 0 0 OA 戦後教育改革期の数学教育における「数学的な考え方」の萌芽と発展に関する研究

1 0 0 0 OA オオムラサキとゴマダラチョウの雑交

1 0 0 0 OA 近代日本における徴兵制度の形成過程

- 著者

- 古屋 哲夫

- 出版者

- 京都大学人文科学研究所

- 雑誌

- 人文學報 = The Zinbun Gakuhō : Journal of Humanities (ISSN:04490274)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, pp.101-131, 1990-03

1 0 0 0 OA 『日本文学報国会法人設立許可一件書類』翻刻

- 著者

- 浦西 和彦

- 出版者

- 関西大学国文学会

- 雑誌

- 國文學 (ISSN:03898628)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.47-96, 1993-12-20