3 0 0 0 OA 品種別にみたわが国の家猫における抗猫コロナウイルス抗体の保有状況

- 著者

- 相馬 武久 齋藤 奈美子 河口 雅登 石井 博

- 出版者

- 動物臨床医学会

- 雑誌

- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.2, pp.35-40, 2010-06-20 (Released:2011-09-08)

- 参考文献数

- 28

1993~2009年に血清検査を行ったわが国の家猫83,606頭の抗猫コロナウイルス(FCoV)抗体陽性率を品種別に解析した。純血種の陽性率(76.3%)は雑種(50.1%)に比べ極めて高い値を示した(p<0.0001,χ2=4,408.5)。両種ともに陽性率は1カ月齢から4カ月齢まで急速に上昇し,その後加齢に伴い減少した。また,本調査期間に雑種の陽性率は年度が進むにつれて減少したが,純血種では上昇傾向を示した。以上の成績からわが国では純血種が幼齢期にFCoVに感染する機会が多く,その感染状況が近年悪化していることが示唆された。また,スコティッシュフォールド,メインクーンの陽性率(それぞれ87.5%,89.6%)が純血種の平均値(76.3%)に比べて極めて高い値を示し(それぞれ,p<0.0001,χ2=143.2,131.6),シャム,ペルシャが極めて低い値(それぞれ47.1%,65.3%)を示した(それぞれ,p<0.0001,χ2=332.2,248.9)。低値の2品種はこれまでの研究でもFCoVおよび猫伝染性腹膜炎に低感受性であることが報告されており,本研究でも同様な傾向が認められた。

3 0 0 0 OA 伊勢参宮街道における餠

- 著者

- 堀田 千津子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.351-355, 1998-11-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 12

3 0 0 0 OA 痙攣性発声障害患者の心理的側面

- 著者

- 井野 千代徳 一色 信彦 松島 康二 多田 直樹 井野 素子 溝口 兼司 田邉 正博

- 出版者

- 耳鼻と臨床会

- 雑誌

- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.4, pp.147-161, 2013-07-20 (Released:2014-08-01)

- 参考文献数

- 14

痙攣性発声障害(SD)は心因性疾患ではなく局所性ジストニアとされているが、多数例を診る中で SD 患者にも陰性の感情を認めることも少なくない。そこで、62 例の SD 患者を対象にしてその特徴を調べる目的で問診、心理検査そしてアンケートなどを行い、その結果を心因性疾患とされるほかの耳鼻咽喉科疾患と比較を行うことで検討した。SD 患者は 30 歳未満の症例が多数を占め、病悩期間が 2 年以上の症例が多かったことが咽喉頭異常感症と舌痛症と大いに異なっていた。CMI (Cornell Medical Index) で神経症傾向以上を示した症例は 12.9%とほかの心因性疾患とされるそれら疾患に比して著しく低かった。 しかし、その内容の検討より SD 患者は「易怒性」と判定される例が上記疾患に比して高かった。SD 患者の多くはその発症時、声をよく使う環境下にあり原因のいかにかかわらず声の詰まりを経験し悩んでしまう不安障害 (SAD) のごとく神経症的に不安・怯えでは無く、ある種のいら立ちをもって悩んでしまう。SD 患者の多くは電話を苦痛にとらえているが、特に騒音下での電話に苦痛を覚えることを特徴とする。大きな声を出そうとすることが原因ととらえているが、コミュニケーションスタイルのゆがみも疑われる。SD は「性格」、「環境」そして「予期不安・身構え」、「長い病悩期間」があり発症し、「予期不安・身構え」より生じる「声門下圧の上昇」とそれによって生じる「声帯の締まりの増強」によって生じる二次的な回路で強化される。治療はこの二次的に生じた回路の解消であるが容易ではなく、治療法としては一色の甲状軟骨形成術 (Ⅱ型) が最良と論じた。

- 著者

- Tetsuya TAKAHASHI Michitaka KATO Kengo OBATA Ryo KOZU Toru FUJIMOTO Koji YAMASHITA Morihide ANDO Yusuke KAWAI Noriaki KOJIMA Hiroshi KOMATSU Kensuke NAKAMURA Yuhei YAMASHITA Shane PATMAN Akemi UTSUNOMIYA Osamu NISHIDA

- 出版者

- Japanese Society of Physical Therapy

- 雑誌

- Physical Therapy Research (ISSN:21898448)

- 巻号頁・発行日

- pp.E10060, (Released:2020-11-25)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 7

Objective: Early mobilization and rehabilitation has become common and expectations for physical therapists working in intensive care units have increased in Japan. The objective of this study was to establish consensus-based minimum clinical practice standards for physical therapists working in intensive care units in Japan. It also aimed to make an international comparison of minimum clinical practice standards in this area. Methods: In total, 54 experienced physical therapists gave informed consent and participated in this study. A modified Delphi method with questionnaires was used over three rounds. Participants rated 272 items as "essential/unknown/non-essential". Consensus was considered to be reached on items that over 70% of physical therapists rated as "essential" to clinical practice in the intensive care unit. Results: Of the 272 items in the first round, 188 were deemed essential. In round 2, 11 of the 62 items that failed to reach consensus in round 1 were additionally deemed essential. No item was added to the "essential" consensus in round 3. In total, 199 items were therefore deemed essential as a minimum standard of clinical practice. Participants agreed that 42 items were not essential and failed to reach agreement on 31 others. Identified 199 items were different from those in the UK and Australia due to national laws, cultural and historical backgrounds. Conclusions: This is the first study to develop a consensus-based minimum clinical practice standard for physical therapists working in intensive care units in Japan.

3 0 0 0 磁性絶縁体中のスピン波位相干渉を用いた論理デバイス

- 著者

- 後藤 太一

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, no.3, pp.172-175, 2021-03-05 (Released:2021-03-05)

- 参考文献数

- 21

磁気モーメントの歳差運動が位相差をもって磁性体中を伝わる高周波信号は,スピン波と呼ばれる.このスピン波を使って新しい情報処理デバイスを作ろうという研究が盛んになっている.半導体ベースの電子回路では電荷移動を使って情報を伝えるが,スピン波の場合は,電荷移動ではなくスピンの位相により情報を伝える.このことから,スピン波デバイスは,次世代の低消費電力デバイスになると期待されている.本稿では,磁性絶縁体中で生じるスピン波の位相干渉を用いた基本的な論理デバイスの実証実験およびデバイス小型化に関する研究を紹介する.

3 0 0 0 OA 省エネ・安全のための重力補償機構

- 著者

- 武居 直行

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.508-511, 2011 (Released:2011-08-15)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 6 8

- 著者

- Akane MUKAIDA Rihito ADACHI Yoshitsugu AKIYAMA Masao KAMIMURA

- 出版者

- The Japan Society for Analytical Chemistry

- 雑誌

- Analytical Sciences (ISSN:09106340)

- 巻号頁・発行日

- pp.20SCN07, (Released:2021-03-05)

- 被引用文献数

- 1

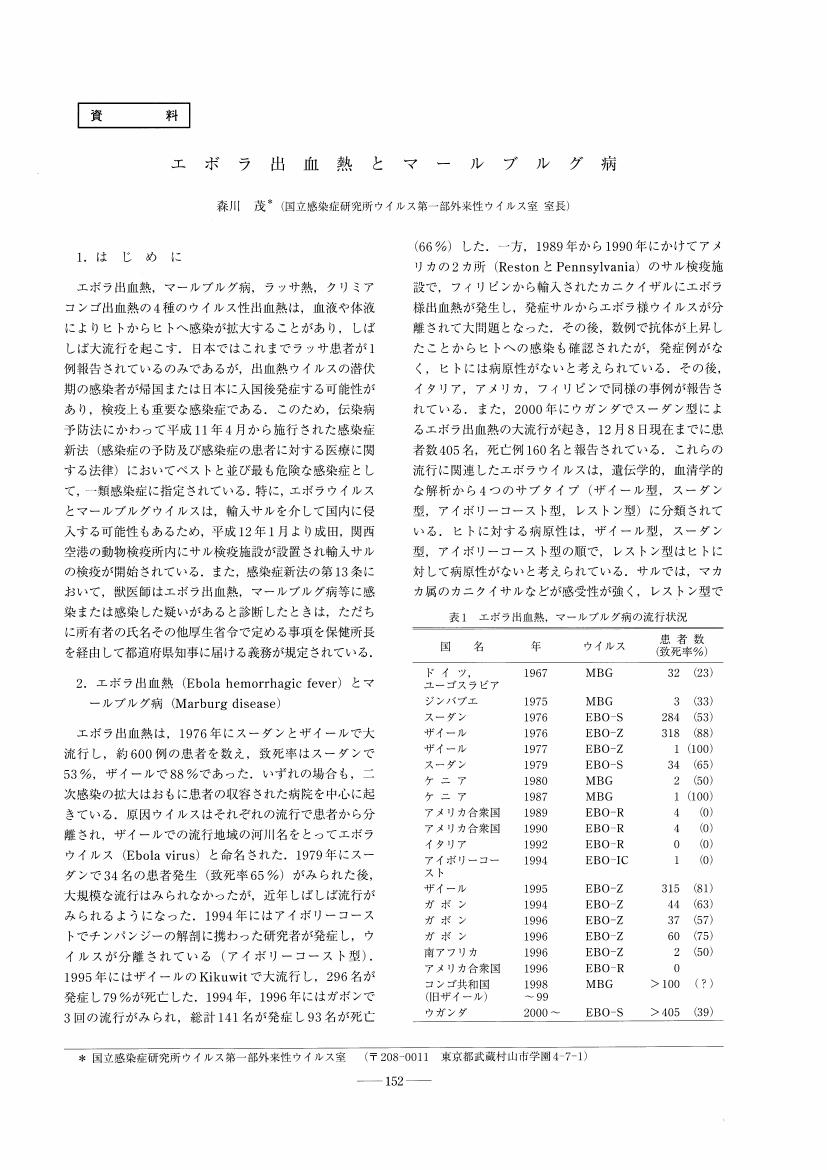

3 0 0 0 OA エボラ出血熱とマールブルグ病

- 著者

- 森川 茂

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.152-154, 2001-02-20 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 14

- 著者

- 眞崎 直子 橋本 修二 川戸 美由紀 尾島 俊之 竹島 正 松原 みゆき 三徳 和子 尾形 由起子

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.164-169, 2018 (Released:2018-05-03)

- 参考文献数

- 23

目的 人口動態統計に基づく東日本大震災後の自殺死亡数を観察し,岩手県,宮城県と福島県(以下,3県と記す)の沿岸部の市町村と沿岸部以外の市町村での大震災後の自殺の超過死亡について,検討した。方法 基礎資料として,統計法第33条による人口動態統計の調査票情報から,2010年1月1日~2013年3月31日の死亡情報を利用した。死亡の定義としては,死亡年月日,死亡者の住所地市町村,性別,死亡時年齢,原死因コード(国際疾病分類第10回修正;ICD-10)とした。それ以外に,2009~2013年度の住民基本台帳人口と2010年の国勢調査人口を利用した。地域と期間別に自殺による死亡数を集計した。死亡者の住所地市町村を用い,3県の市町村およびそれ以外に区分し,沿岸部と沿岸部以外に分類した。期間としては,死亡年月日を用いて,東日本大震災の発生月(2011年3月)の1年前から2年後までの3年間とし,月に区分した。自殺は,ICD-10のX60~X84と定義した。自殺SMRは,地域と期間ごとに,3県以外の全国の同年同月の死亡率を標準死亡率として計算し,その有意性を近似的な検定方法で検定した。人口としては,2009~2012年度の住民基本台帳人口から線型内挿法で算定した。ただし,住民基本台帳人口では,公表資料の最終年齢階級が80歳以上のため,性別に80歳以上人口を2010年の国勢調査人口で80~84歳と85歳以上に比例按分した。結果 3県の沿岸部と沿岸部以外における東日本大震災前後の自殺SMRを算出した。震災後2年間(2011年3月~2013年2月)を通して,自殺SMRは沿岸部と沿岸部以外ともに増加傾向がなかった。3県において,震災前1年間に対する震災0~1年の自殺SMRの比は0.92,震災1~2年の自殺SMRの比は0.93であり,いずれも有意に低かった。3県の県別に沿岸部と沿岸部以外ごとにみると,震災前1年間に対する震災0~1年と1~2年の自殺SMRは0.73~1.07であり,福島県沿岸部の震災1~2年で0.73,宮城県の沿岸部で震災後1~2年で0.83および全体で0.90,3県全体の沿岸部以外について,震災1~2年で0.80,沿岸部以外で0.90,全体で震災0~1年,1~2年それぞれ0.92,0.93と有意に低く,一方,有意に高いものはなかった。結論 東日本大震災後の3県の自殺死亡について,震災から2年間には自殺死亡の増加がなかったと示唆された。今後は,中長期的に観察を継続していくことが大切であると考える。

3 0 0 0 OA 体力テストとジェンダー

- 著者

- 飯田 貴子

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 日本体育学会大会号 第46回(1995) (ISSN:24330183)

- 巻号頁・発行日

- pp.185, 1995-09-10 (Released:2017-08-25)

3 0 0 0 OA 香辛料中に含まれる抗血小板因子

- 著者

- 川岸 舜朗

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.445-453, 1991-05-15 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 機械学習の手法を用いた感性の抽出と作曲·編曲への応用

- 著者

- 高木 将一 中村 啓佑 沼尾 正行

- 出版者

- The Japanese Society for Artificial Intelligence

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.72, 2001 (Released:2003-07-10)

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 情報幾何と機械学習

- 著者

- 赤穂 昭太郎

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.5, pp.299-306, 2005-05-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 都道府県の形のイラストを面白くしてもその名称は覚えられない

- 著者

- 向居 暁

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第15回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.131, 2017 (Released:2017-10-16)

本研究の目的は、県の形と県名の対連合学習において,奇異性・新奇性の高いと考えられる県の形のイラストの有効性を検討することであった。その結果,県の形と県名の対連合学習において、奇異性・新奇性の高い県の形のイラストは、県名の学習に効果的であるとはいえないどころか、逆効果であることがわかった。この結果は,都道府県の形のイラスト化によって県名の記憶の促進効果を見いだせなかった向居(2016,教心発表)と一致したものであった。

- 著者

- Yuta Katsuyama Masaru Inatsu

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.35-40, 2021 (Released:2021-02-25)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 2

This study developed a volume scan-type disdrometer and investigated the size distribution of solid-precipitation particles observed by flux- and volume-scan type disdrometers, installed in 2016-2017 winter in Sapporo, Japan. The former disdrometer detected particles, by line sensors, of which frequency is proportional to the particle number per area. On the other hand, the latter directly observed the particle number per volume using an image sensor. The flux-scan data are known to have the bias of more frequency in higher-speed (or larger-size) particles, but this bias was hardly corrected due to the error of estimated particles' velocity. It was first validated that the volume scan-type disdrometer could observe particle size between 0.5 mm and 13 mm, consistently with the flux scan-type one. Then, we examined how many events showed the difference of the size distribution between the two disdrometers with the Kolmogorov-Smirnov test. The result showed that 84% of the total events examined fell into the class where they were significantly different, partially due to fast-falling graupels.

3 0 0 0 OA 第3回 認定するURAの人材像と制度の概要

- 著者

- 稲垣 美幸 池田 雅夫 佐治 英郎

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 産学官連携ジャーナル (ISSN:21862621)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.19-21, 2021 (Released:2021-02-28)

3 0 0 0 OA 原子力発電所事故で放出された不溶性放射性粒子の形態と組成

- 著者

- 足立 光司

- 出版者

- 日本エアロゾル学会

- 雑誌

- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.4, pp.255-260, 2017-12-20 (Released:2018-01-12)

- 参考文献数

- 17

Insoluble radioactive particles emitted from the Fukushima nuclear accident have been found from the samples collected in various environments. This manuscript summarizes the studies that characterized such particles using electron microscopy and synchrotron radiation analyses. The shapes and compositions of 33 radioactive particles from aerosol particles, soil, plant tissues, non-woven fabric cloth, and masks have been identified. These radioactive particles contained radioactive Cs ranging from 0.5 to 109 becquerel per particle. Diameters of spherical particles ranged from 0.8 to 4 μm, and those of non-spherical particles were from 1.4 to 250 μm. They consisted of silicate glass with Cs, Zn, and Fe as well as many minor elements (in total, 33 elements were detected). These particles tended to have more Cs on their surface than the core and contained nano-crystals consisting of, for example, Cu-Zn-Mo, Ag-Te, CaSO4, FeCr2O4, Sn-Te, Ag-Sb, and iron oxides. Such crystalline structures will be important to understand the formation and degradation processes.

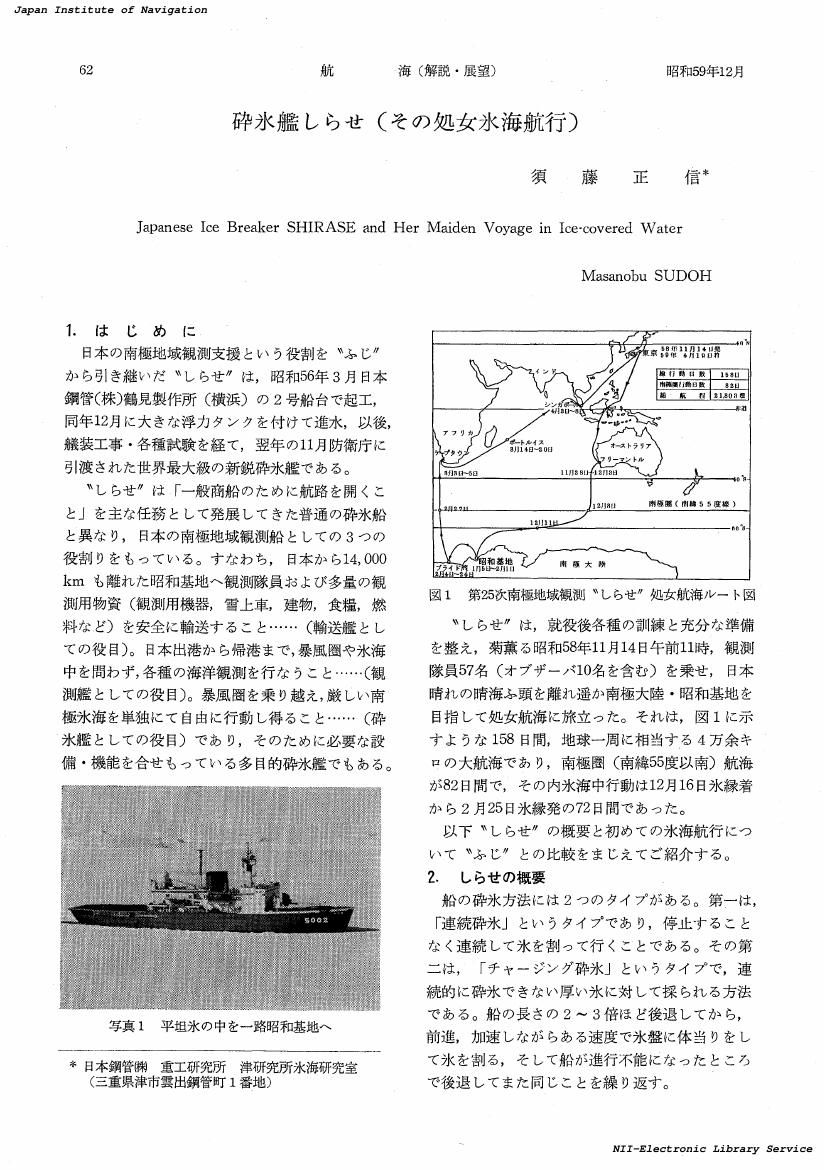

3 0 0 0 OA 砕氷艦しらせ : その処女氷海航行

- 著者

- 須藤 正信

- 出版者

- 公益社団法人 日本航海学会

- 雑誌

- 航海 (ISSN:24331198)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, pp.62-70, 1984-12-15 (Released:2017-07-12)

3 0 0 0 OA 特集「確率論とリスク論の悩ましき関係」にあたって

- 著者

- 竹村 和久

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 行動計量学 (ISSN:03855481)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.1-3, 2016 (Released:2016-09-09)

- 参考文献数

- 17

3 0 0 0 OA 北海道池田町におけるハシボソガラスとハシブトガラスの外部計測値とその性差

- 著者

- 玉田 克巳

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.93-97, 2004 (Released:2007-09-28)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 8 7

Sexual differences of Carrion Corvus corone orientalis and Jungle crows C. macrorhynchos japonensis were examined. Crows were captured by 'multi-trap' during April 1989 to June 1990 in Ikeda, eastern Hokkaido. Body mass, bill length, natural wing length, tail length, and tarsus length of carcasses were all measured. They were aged by tongue-markings and dissected in order to examine their reproductive organs. They were classified into two age-classes (adults and juveniles). Males were larger than females in all measurements for adults and juveniles of both species. Discriminant function analysis was carried out. The probability of correct discrimination of sexes for Carrion Crows was 87% for adults and 80% for juveniles. For Jungle Crows it was 91% for adults and 92% for juveniles. The sexes of both adult and juvenile Jungle Crows could be determined by discriminant function analysis.