3 0 0 0 OA 溶存酸素低減による清酒の品質保持 (第3報)

- 著者

- 小泉 亜希子 山中 寿城 岡本 匡史 平井 信行 黒瀬 直孝 小川 慶治 川北 貞夫 垂水 彰二 高橋 康次郎

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.2, pp.125-131, 2003-02-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 5

清酒を光照射下で保存した場合に増加する成分について, 溶存酸素濃度がそれらの成分の変化に与える影響について検討し, 以下の結果を得た。(1) トリプトファン類縁化合物6成分が清酒の光照射により生成することを確認した。6成分は, 前報で報告したハルマンのほか, ノルハルマン, 1-エチル-β-カルボリン, 3-インドールカルボキシアルデヒド, 9H-カルバゾールおよび3-メチルー1H-インドールであり, これらは何れも苦味を呈する成分であった。(2) ハルマン, ノルハルマン, 3-インドールカルボキシアルデヒドの3成分は, 溶存酸素低減により増加が抑制され, 9H-カルバゾール, 3-メチルー1H-インドールのの2成分は溶存酸素低減により増加が促進された。1-エチルーβ-カルボリンについては, 溶存酸素低減による影響は明らかでなかった。(3) 16%エタノール含有のマックルベイン緩衝液へのトリプトファン添加試験の結果, 上記6成分が光照射下の保存で生成したことから, これらはトリプトファンから生成することを確認した。また, トリプトファンを添加した清酒の保存試験の結果, トリプトファン濃度の増加により6成分全ての生成量が増加した。(4) 上述の6成分以外にもトリプトファン類縁化合物とGC/MSライブラリー検索の一致率が72%以上である4成分が清酒の光照射により増加することが認められた。

3 0 0 0 OA 嗅覚障害に合併する味覚障害の検討

- 著者

- 北野 雅子 小林 正佳 今西 義宜 坂井田 寛 間島 雄一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.3, pp.110-115, 2009 (Released:2010-06-03)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

本研究では当科嗅覚味覚専門外来を受診した嗅覚障害を合併する味覚障害患者を, 自覚的味覚異常症状を訴えるが味覚検査上異常を認められない「自覚的味覚障害 (風味障害)」と, 自覚的味覚異常とともに味覚検査上も異常を呈する「検査的味覚障害 (味覚障害)」に分類して, これらの相違点につき検討した.風味障害群は, 味覚障害群と比べて自覚的味覚低下度が有意に軽度であった. 嗅覚障害の原因として, 感冒の割合が風味障害群で味覚障害群よりも有意に多かった. 治療開始前の基準嗅力検査の平均認知域値は両群間で有意差を認めなかった. 風味障害例に対しては嗅覚障害に対する治療を重点的に施行し, 風味障害でない味覚障害例に対しては亜鉛製薬やビタミンB12 製薬投与や口腔内清潔保持を中心とした治療を施行した. 治療後は両群ともに味覚障害が有意に改善した.今回の結果から, 風味障害例に対しては, 嗅覚障害に起因する障害であることを認識して嗅覚障害に対する治療を重点的に施行すれば味覚障害の改善が得られるものと考えられる. その一方で, 嗅覚障害を合併する検査的味覚障害例に対しては, 適切に味覚検査を施行して風味障害と鑑別し, 嗅覚障害に対する治療と同時に味覚障害に対する治療を原因に応じて適切に施行することが重要と考えられる.

3 0 0 0 OA 各種植物油とサラダ油,天ぷら油の粘度および密度の温度関係式の設定に関する研究

- 著者

- 久保 田清 栗栖 真悟 鈴木 寛一 松本 俊也 保坂 秀明

- 出版者

- Japanese Society for Food Science and Technology

- 雑誌

- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.195-201, 1982-04-15 (Released:2010-01-20)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 5

油脂を含む食品を調合製造するさい原材料になると考えられる8種の植物油(大豆油,菜種油,トウモロコシ油,落花生油,ゴマ油,ヤシ油,綿実油,オリーブ油)と,これらより調合製造されている市販のサラダ油と天ぷら油について,流動特性と密度の測定を,温度10~60℃において行った。流動特性の測定には,管型粘度計を使用した。いずれもニュートン挙動を示した。本実験結果に対しては,粘度および密度の温度関係式は次のように表わすのがよいという結果になった。K=a exp(b/T3)ρ=a+b Tここで,Kは粘度(g/cm・sec),ρは密度(g/cm3),T温度(0K)である。

3 0 0 0 OA 中川流域の治水史

- 著者

- 小林 寿朗

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木史研究 (ISSN:09167293)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.353-368, 1992-06-05 (Released:2010-06-15)

- 参考文献数

- 30

3 0 0 0 OA 旧満洲国における国語教育営為

- 著者

- 池田 匡史 黒川 麻実

- 出版者

- 中国四国教育学会

- 雑誌

- 教育学研究ジャーナル (ISSN:13495836)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.1-11, 2020-03-13 (Released:2020-03-25)

- 参考文献数

- 43

This paper intends to reveal the situations of Japanese language arts practices in Manchukuo. The elaborate examination clarifies the following points: (1) Japanese language arts practices in Manchukuo were influenced by the "local education (kyodo-kyoiku) theory" developed in the mainland, Japan. (2) The learning contents were designed, based on the Manchurian mode of life and the local education committee aiming to extract and re-edit the contents from the teaching materials available: such as national textbooks, Manchuria supplementary readers, and other supplementary readers including "local readers." These Manchurian efforts were similar to the ones seen in postwar Japanese language arts practices in Japan.

3 0 0 0 OA 藤森弘庵『春雨楼詩鈔』と幕末の出版検閲

- 著者

- 佐藤 温

- 出版者

- 日本近世文学会

- 雑誌

- 近世文藝 (ISSN:03873412)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.41-57, 2016 (Released:2017-04-28)

Shunurō-shi-shō (1854) is a collection of poems by Fujimori-Kōan, a Confucian scholar of the late Edo Period. Several editions of the collection are imperfect because they were partly deleted by censors. Those editions can be classified into two types; the completely censored editions and the approximately reinstated ones which were revised in the early Meiji Period. Censorship of this poetry collection had been conducted under the guidance of the Shōheizaka Academic Institute until around 1857. Shunurō-shi-shō was checked by this agency because in some poems the author used unacceptable words and phrases related to the foreign powers which then threatened to overthrow the status quo. But as the standards of censorship were very arbitrary, the real aim of the authorities must have been not only to suppress his poems but also to degrade Kōan himself who gained reputation as an imperial loyalist. In other words, they censored his literary work as a way to prevent his political influence from becoming greater through it.

3 0 0 0 OA The effects of a nutritional supplement containing salacinol in neonatal Thoroughbred foals

- 著者

- Atsushi IIDA Hitomi SAITO Akihito AMAO Takuya FUJITA Atsushi KATO Fumitaka UEDA

- 出版者

- Japanese Society of Equine Science

- 雑誌

- Journal of Equine Science (ISSN:13403516)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.11-15, 2020 (Released:2020-03-19)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

A nutritional supplement containing salacinol (NSS) was administered to Thoroughbred foals daily beginning 21 days after birth, and clinical signs and intestinal microbiota were analyzed. The average number of days for which foals exhibited a fever between 21 and 110 days after birth was determined. The number of days was significantly reduced, by approximately 1/3, in the NSS group compared with the control group. Furthermore, improved weight gain was observed in the NSS group compared with the control group. By analyzing the intestinal microbiota, it was determined that the ratio of Clostridium cluster XIVa increased after 3 weeks of NSS administration. These results demonstrate that the daily administration of NSS might improve the intestinal environment of neonatal foals and be useful for health.

3 0 0 0 OA ロボットの知能への発達型アプローチ:「インテリジェンス・ダイナミクス」

- 著者

- 下村 秀樹 佐部 浩太郎 藤田 雅博

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.401-406, 2010 (Released:2012-01-25)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 教育委員「公選制」導入過程の再定義

- 著者

- 奥本 繁

- 出版者

- 学校法人國學院大學 國學院短期大学

- 雑誌

- 國學院短期大学紀要 (ISSN:09185275)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.A141-A165, 1997-03-23 (Released:2018-07-19)

3 0 0 0 OA 陰圧性肺水腫を見逃すな

- 著者

- 崎尾 秀彰

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.276-278, 2008-07-01 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 自然災害の国に生きる

- 著者

- サイエンスウィンドウ編集部

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.1-40, 2015-07-01 (Released:2018-08-21)

サイエンスウィンドウ2015夏号の冊子体一式(PDF版)およびHTML版は下記のURLで閲覧できます。 https://sciencewindow.jst.go.jp/backnumbers/detail/80 目次 【特集】 自然災害の国に生きる p.06 日本の国土の成り立ちを知り、防災に生かす(池谷浩 砂防・地すべり技術センター) p.10 繰り返す南海トラフの大地震(金田義行 名古屋大学減災連携研究センター) p.14 諦めない気持ちを育む 一人ひとりへの個別避難訓練(矢守克也 京都大学防災研究所) p.16 みんなで作る天気予報 観測と「感測」から生まれる情報(ウェザーニューズ) p.18 過去の災害を調べて、作る防災マップ 学校と地域が協力して(防災科学技術研究所) p.22 国づくり神話の地・出雲 恵みと脅威のマネジメント思想(桑子敏雄 東京工業大学) p.24 私たちはリスクとどう向き合えばいい?(小林傳司 大阪大学ほか) 【連載】 p.02 共に生きる:ハタゴイソギンチャクとカクレクマノミ p.26 タイムワープ夢飛翔:国際光年(上)/光の正体を追いかけて p.27 違いのわかるカタカナ語:ハザードとリスク p.28 空からジオ:南アルプスジオパーク周辺/長野県、山梨県、静岡県 p.30 動物たちのないしょの話:ゴマフアザラシ(新潟市水族館マリンピア日本海) p.32 自然観察法のイロハのイ:川原ウオッチング p.34 文学と味わう科学写真:火山と生きる p.36 発見!くらしの中の科学:汗を拭くときどうしてタオルがいいの? p.38 読者の広場:サイエンスウィンドウ カフェ p.40 空からジオ:解説

- 著者

- Sachie Kanada Kazuhisa Tsuboki Izuru Takayabu

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020-010, (Released:2020-03-03)

- 被引用文献数

- 9

To understand the impacts of global warming on tropical cyclones (TCs) in midlatitude regions, dynamical downscaling experiments were performed using a 4-km-mesh regional model with a one-dimensional slab ocean model. Around 100 downscaling experiments for midlatitude TCs that traveled over the sea east of Japan were forced by large-ensemble climate change simulations of both current and warming climates. Mean central pressure and radius of maximum wind speed of simulated current-climate TCs increased as the TCs moved northward into a baroclinic environment with decreasing sea surface temperature (SST). In the warming-climate simulations, the mean central pressure of TCs in the analysis regions decreased from 958 hPa to 948 hPa: 12% of the warming-climate TCs were of an unusual central pressure lower than 925 hPa. In the warming climate, atmospheric conditions were strongly stabilized, however, the warming-climate TCs could develope, because the storms developed taller and stronger eyewall updrafts owing to higher SSTs and larger amounts of near-surface water vapor. When mean SST and near-surface water vapor were significantly higher and baroclinicity was significantly smaller, unusual intense TCs with extreme wind speeds and large amounts of precipitation around a small eye, could develop in midlatitude regions, retaining the axisymetric TC structures.

3 0 0 0 OA ビール酵母とその他の醸造用酵母のビール醸造特性

- 著者

- 向井 伸彦 岡田 明彦 鈴木 昭紀 高橋 利郎

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.12, pp.967-975, 1998-12-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 8 11

ビール醸造の観点から, ビール酵母, 清酒酵母, 焼酎酵母及びワイン酵母の各醸造用酵母の特性を比較することを目的に, 炭素源の発酵性・資化性試験や酵母の凝集性試験を実施した。また, 三角フラスコレベル (100ml) 及び発酵管レベル(2L)での麦汁発酵性試験を実施し以下の結果が得られた。ビール酵母は, マルトース及びマルトトリオースの発酵・資化性が高く, 麦汁中でよく発酵したとともに凝集性が強かった。ワイン酵母は, ビール酵母同様マルトースの発酵・資化性が高く, また, 一部の酵母でマルトトリオースの発酵・資化性も高く, 麦汁中で比較的よく発酵したが, 凝集性は弱かった。清酒酵母は, ガラクトース, マルトースの発酵性・資化性が弱い傾向がみられた。焼酎酵母では, マルトースは発酵・資化したもののマルトトリオースの発酵・資化性が低かった。これらの酵母では, 一部の酵母である程度麦汁を発酵したが, おおむね麦汁の発酵性は低く, 凝集性は弱かった。さらに, 麦汁による小規模の発酵性試験で比較的よく発酵したワイン酵母 (K-1), 及び清酒酵母(民14)を用いてパイロットスケール (100L) での試験醸造を実施した。その結果, これらの酵母を用いた場合, ビール酵母に比べ, 主発酵の期間が長くなり, 真正発酵度は高くはならなかったが, ビールを製造出来ることが確認された。また, 試醸したこれらのビールは官能評価を行ったところ, ワイン酵母によるビールは酸味とフェノール臭が強く, 清酒酵母によるビールはエステル香が強いことがわかった。ワイン酵母は, バイツェン酵母と同様にフェルラ酸の脱炭酸による4-ビニルグアイヤコールへの変換能を持つこと及び, 清酒酵母は麦汁中での発酵における酢酸イソアミルの生成が他の醸造用酵母に比べて高いことがわかった。

- 著者

- Yasuhiro TAKAGI Shigekazu KURIHARA Natsumi HIGASHI Saeko MORIKAWA Tetsuo KASE Akiko MAEDA Harumi ARISAKA Susumu SHIBAHARA Yukio AKIYAMA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.2, pp.157-165, 2010 (Released:2010-03-03)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 24 44

Cell-mediated and humoral immune responses are attenuated with aging. Intracellular glutathione (GSH) levels also decrease with aging. Previously, we have reported that combined administration of L-cystine and L-theanine enhances antigen-specific IgG production, partly through augmentation of GSH levels and T helper 2-mediated responses in 12-week-old mice. These findings suggest that combined administration of L-cystine and L-theanine to aged mice improves immune responses via increase of GSH synthesis. Here, we examined the effects of combined administration of L-cystine and L-theanine on antigen-specific antibody production and influenza virus infection in aged mice. Combined administration of these amino acids for 14 days before primary immunization significantly enhanced the serum antigen-specific IgM and IgG levels in 24-month-old mice. Furthermore, 13-month-old mice co-treated with these amino acids orally for 10 days had significantly lower lung viral titers than controls at 6 days after influenza virus infection. In addition, this co-treatment also significantly prevented the weight loss associated with infection. Enhancement of anti-influenza-virus IgG antibodies by combined administration of L-cystine and L-theanine was seen 10 days after infection. The significantly elevated serum interleukin-10/interferon-γ ratio and γ-glutamylcysteine synthetase mRNA expression, which is the rate-limiting enzyme of GSH synthesis, in the spleen 3 days after infection may have contributed to the observed beneficial effects. These results suggest that combined administration of L-cystine and L-theanine enhances immune function and GSH synthesis which are compromised with advanced age, and may become a useful strategy in healthy aging.

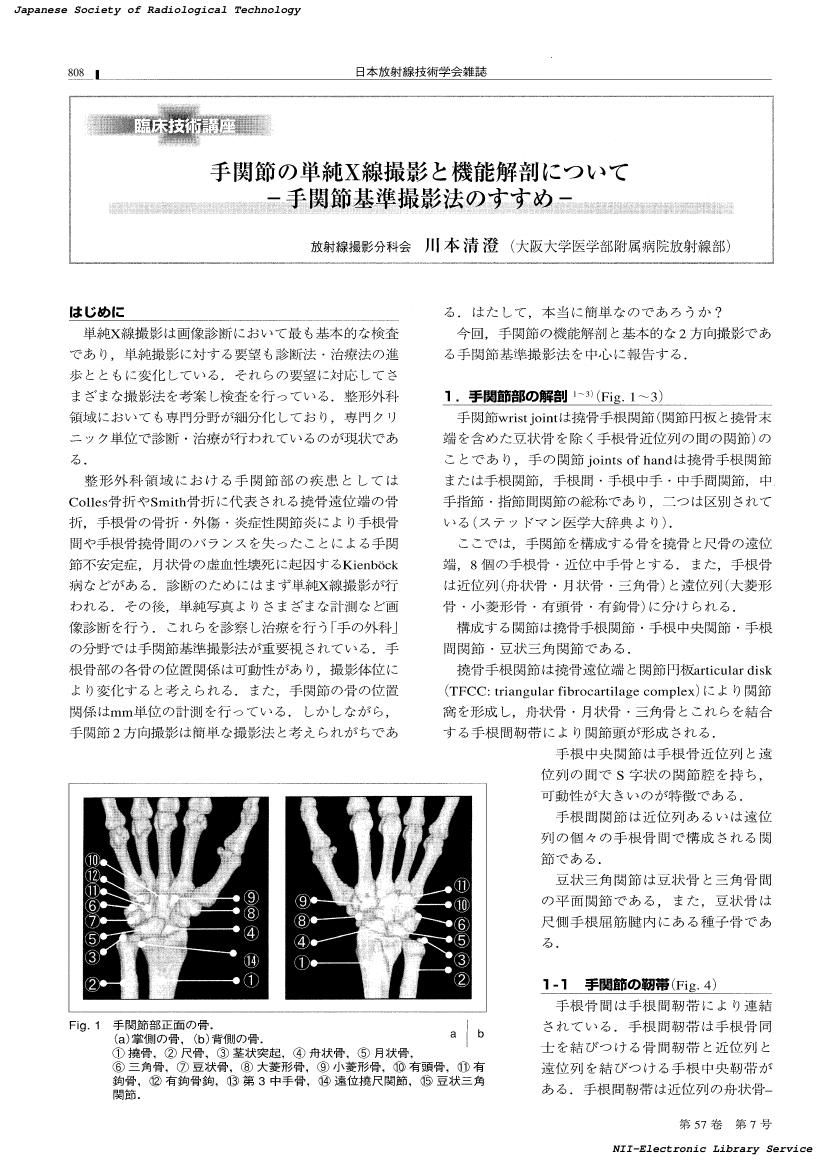

3 0 0 0 OA 手関節の単純X線撮影と機能解剖について : 手関節基準撮影法のすすめ

- 著者

- 川本 清澄

- 出版者

- 公益社団法人 日本放射線技術学会

- 雑誌

- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.7, pp.808-813, 2001-07-20 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 8

3 0 0 0 OA エボラウイルス病流行における生物医学以外の要因

- 著者

- 足立 拓也

- 出版者

- 日本ウイルス学会

- 雑誌

- ウイルス (ISSN:00426857)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.83-88, 2015-06-25 (Released:2016-02-27)

- 参考文献数

- 24

2014年に西アフリカで報告されたエボラウイルス病は,過去最大の流行となった.医療従事者を含む多数の感染者と死者を出しながらも,関係者による多大な努力の結果,ようやく流行は終息に近づきつつある. 本稿では5つの疑問を取り上げて,今回の流行の本質について考察する.1.なぜエボラウイルス病が西アフリカに出現したのか?2.なぜ流行がこれほどまでに拡大したのか?3.なぜ医療従事者の感染が相次いだのか?4.なぜ大規模な流行が鎮静化しつつあるのか?5.日本でも同様の流行は起こり得るのか? エボラウイルス病は,病人の世話や葬儀といった人間的行為を介して伝播することから,その流行は自然に鎮静化するものではなく,人為的な努力によってはじめて終息に持ち込むことができる.患者,一般市民,国際社会といった関係者の誰の利益を尊重するかによっても,疾患対策の成否は大きく影響される.

3 0 0 0 OA カプロン酸エチル高生産酵母

- 著者

- 市川 英治

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.2, pp.101-105, 1993-02-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 3 6

多量の香気成分を生産する酵母の育種は, 従来, 優良な醪からの選抜によって行われてきたが, 最近は, バイオテクノロジーのさまざまな手法が利用されるようになってきている。本稿では, 吟醸酒の主要な香気成分のひとつであるカプロン酸エチルを高生産する酵母を脂肪酸合成酵素の阻害剤を用いて育種した例について解説していただいた。

3 0 0 0 OA ICT 活用とアクティブ・ラーニング推進に取り組む小学校の類型化の試み

- 著者

- 平野 智紀 中尾 教子 脇本 健弘 木村 充 町支 大祐 野中 陽一 大内 美智子

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.Suppl., pp.125-128, 2020-02-20 (Released:2020-03-23)

- 参考文献数

- 7

本研究では,横浜市の公立小学校の校長を対象に行った質問紙調査をもとに,ICT 活用とアクティブ・ラーニング推進の実態の類型化を行った.推進のタイプについてクラスタ分析を行い,5つのクラスタを得た.クラスタごとの特徴を分析すると,ICT 活用とアクティブ・ラーニング推進に取り組んでいる学校はカリキュラム・マネジメントが進んでおり子どもの成長を実感していることが明らかになった。教員同士が高め合う学校文化が重要であることも示唆された.

3 0 0 0 OA 最終氷期における日本列島の動・植物相

- 著者

- 亀井 節夫 ウルム氷期以降の生物地理総研グループ

- 出版者

- 日本第四紀学会

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.191-205, 1981-10-31 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 61

- 被引用文献数

- 18 24 27

This article deals with introducing some problems being debated by the members of the Research Group, relating to the fauna and flora of the Japanese Islands in the Last Glacial time. Though nowhere in Japan the precise chronostratigraphy of this age has been established yet, a tentative clasification based on litho- and biostratigraphy in central Japan by J. SAKAI and others is proposed with tephrochronology and radiometric dating. According to them, the Early stage began with the regression and advent of cold phase of ca. 65, 000yr.B.P., and further with the Middle stage chracterized by climatic ossilation, some peculiar warm phases were corporated. In the Late stage between 25, 000yr.B.P. and 10, 000yr.B.P. was intercalated the maximal cold phase of ca. 20, 000yr. B.P..Concerning the reconstruction of paleoenvironment, I. HIURA made biogeographical and ecological consideration by paying his attention to the species and subspecies distribution of non-dispersal plants and insects like as tribe ASAREAE and tribe CARABINI respectively. On the other hand, the vegetation of the Japanese Islands and its adjacent areas was investigated from the recent and Last Glacial plant geography by M. HOTTA and T. NASU respectively. They suggest significance of the distribution of plant communities to the seasonal structure of precipitation rather than to the temperature control. Summing up those results collectively, the environmental and vegetational studies on the Last Glacial seem to indicate the presence of more arid and extensive steppe-like environment which is absent in the present Japanese Islands.It is characteristic that some of the arctic mammals migrated into Honshu through northern land connection during the Last Glacial. Therefore, the mammalian fauna in that time was composed of arctic immigrants and temperate endemics, that is the mixed fauna. In this sence, that mixed fauna may resemble to the present of mammals in the Maritime Province (Siberia) and Manchuria of the continent. The immigration of those arctic mammals might be undertaken before the maximal phase of ca. 20, 000yr.B.P. In connection with this, the sea level change of those days was discussed. It may probable to say that the lowest sea level was -100m± as being discussed by M. HOSHINO and that the southern land connection did not happen at that time.

3 0 0 0 OA 腱の癒着に関する実験的研究

- 著者

- 水野 一郎

- 出版者

- Okayama Medical Association

- 雑誌

- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.8-2, pp.5221-5229, 1959-08-15 (Released:2009-03-30)

- 参考文献数

- 16

Several experiments on the adhesion of tenden were performed with adult rabbits, and following results were obtained.1). Adhesion of tendon seen after removal of the paratenon was most intensive in two to three weeks.2). The adhesion was less in the tendon preserved paratenon, which was thought to be a factor affecting the adhesion of tendon.3). Although the adhesion was slight in the crushed tendon, for the paratenon was preserved, the fixation of two to three weeks' duration was necessary for restoration of the tendon.4). On the prevention of adhesion the effect of wrapping tendon in living fascia or polyethylene membrane was studied comparatively. The result was better in polyethylene membrane, which prevented the adhesion perfectly.5). It was undesirable to wrap tendon in polyethylene membrane immediately after suture or transplantation, because of its complete interception of cell permeation disadvantageous to repair of the tendon.6). Repair of the tendon were thought to be incompatible with prevention of adhesion. It was, therefor, reasonable to intend prevention of readhesion after separation of adhesion, and best result was obtained with polyethylene membrane.