1 0 0 0 OA 宮崎県都城市における地盤陥没被害の概要と地盤調査の報告

- 著者

- 小南 直翔 桑野 玲子

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.333-336, 2017-11-01 (Released:2017-11-30)

- 参考文献数

- 2

平成28年9月19日,宮崎県都城市五十町付近の畑に発生した大規模陥没孔により,畑地の横を通る志布志道路に200mにわたって土砂が流出し,五十町IC出口が一時的に封鎖される事故が発生した.今回の事故では人的被害はなかったものの,地盤陥没は発生箇所や発生時間帯によって人的被害を伴う事故に繋がる可能性があるため,その未然防止のためにも発生原因を解明し,必要に応じて対策することは重要である.本報では,陥没孔周辺の現場状況,地盤のゆるみ,地下空洞の把握を目的として実施した調査の結果について報告する.

1 0 0 0 下部マントル構成物質の導電機構と局所構造

地球の下部マントルは、主にペロブスカイト型(Mg,Fe,Al)(Si,Al)O_3固溶体と岩塩型(Mg,Fe)O固溶体により構成されていると考えられている。地磁気測定から下部マントルは高い電気伝導性(10^0〜10^1S/m)をもつことが知られている。局所構造における振動特性の理解は複雑に絡み合った物性を理解するうえで重要である。EXAFS法は局所構造の振動特性の情報を与えてくれる。振動の非調和性は、イオン伝導のような物性と直接関係してる。本研究において、下部マントル構成鉱物の結晶の電気伝導度と導電機構を精密に調査した。下部マントル鉱物等の単結晶や均一組成試料を26GPa2000Kなどの極端条件下で合成を行った。複素インピーダンス法を用いて、高精度で導電率を測定した。マントル遷移層の主要構成鉱物のメージョライトガーネットやペロブスカイト型固溶体、岩塩型固溶体等について、回折法やEXAFS法による精密構造解析、各種分光法や分析法によるキャラクタリゼーションを高精度で行なった。EXAFS法による局所構造解析から高温高圧下での伝導イオンをポテンシャル障壁上に見い出す確率を見積もった。確率は、超イオン伝導状態の鉱物では融点近くの高温域で数パーセントに及ぶ。アナログ物質を含めたペロブスカイト型化合物は、融点近くの高温域でイオン伝導体であり、イオン移動の活性化エネルギーは約2.0eV(intrinsic:内因的)であることが明瞭になった。本研究により下部マントルでの高い電気伝導度はペロブスカイト型鉱物の内因的導電機構では説明できないことが明らかになった。下部マントルでの導電機構の可能性として、ペロブスカイト型固溶体の共晶反応を伴った外因的イオン伝導機構、あるいは、岩塩型固溶体のlarge-polaronによる導電が想定できる。

- 著者

- 栗田 陸雄 民事訴訟法研究会

- 出版者

- 慶應義塾大学法学研究会

- 雑誌

- 法學研究 : 法律・政治・社会 (ISSN:03890538)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.9, pp.71-74, 1976-09

1 0 0 0 IR グリム童話から見る「魔女」論

- 著者

- 冨安 寛 廣田 和也

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告人文科学とコンピュータ(CH) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.80, pp.37-42, 1997-08-29

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

コンピュータの小型化・高性能化により、これまで関係が薄いと思われていた人文科学の各分野においてもコンピュータ利用の試みが始まっている。今後、これらの試みをより一般的な教育アプリケーションや博物館・美術館における展示システムに発展させるためには、領域固有のデータベース構築やヒューマンインタフェース等、多くの課題を解決していかなければならないと思われる。筆者らは、人文科学情報をコンピュータで扱う際に生じる問題を抽出し、またコンピュータ利用の可能性を探るために歴史総合図録をデジタル化し、その高度利用を図る試みとして"Digital Atlas of History"の開発を行っている。本稿では、その概要と特に今回開発したデジタル歴史地図について述べる。In last several years, many researches which apply compuers to the humanities have started because personal computers have been more compact and higher-performance. However, to put these experiments into educational applications or display-system in museums, there are many problems to be solved. We have started a development of Digital Atlas of History to grasp problems and potentials in applications for the humanities.

- 著者

- 小谷 忠史 中村 正人 岩沼 宏治 鍋島 英知

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告データベースシステム(DBS)

- 巻号頁・発行日

- vol.2002, no.67, pp.99-106, 2002-07-18

現在Webへのアクセス法としてPDAなど携帯端末の利用が増えてきている.PDAはWebページを何時でも何処でも表示できる利点があるが,幾つかの問題もある.小さな表示画面,遅い通信速度,操作性の悪さの問題などにより,PDAによって欲しい情報を即座に簡単に得るのは難しい.本論文ではWeb ページの時間的差分データの表示を念頭において,ユーザがWebページの表示する部分を事前に指定して,その部分の最新の差分情報を即座に容易に表示する手法を提案・考察する.また以上を実現する時間的差分データ監視・表示システムを実装し評価したので報告する.Access to World-Wide-Web (Web) by Personal DigitalAssistants (PDAs) has been increasing.PDAs can browse Web site WithPDAs anywhere at any time, but there are some difficult problems.For example,PDA's screen size is rather small, the transmission speed isconsiderably low and PDA's usability needs to be still improved.Therefore it is difficult for a user to get his information easily andquickly.To solve those problems,we study how to display some parts ofa Web page, which a user wants to watch continuously. In this paper wepropose a system which asks a user preliminarly which parts of a Webpage should be displayed on a PDA's display. This system continuously tries to detect the temporal difference of the target pages, and informs the user about the detected difference with PDAs in the appropriate form.

1 0 0 0 OA 太平洋戦争下の郵便検閲制度について

- 著者

- 長井 純市

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.12, pp.1881-1894,1966-, 1986-12-20 (Released:2017-11-29)

The Extraordinary Postal Regulatory Law, promulgated in October of 1941, stemmed from an urgent Imperial decree that called for the censorship of the mail, with particular attention to foreign mail. Behind the enactment of this Law lay the necessity of protecting many military secrets related to the prolonged war between Japan and China. The main impetus for the Law seems to have come from the Ministry of War, although the Military Police and the Ministries of the Navy, Home Affairs and Communications also seem to have been highly supportive of it. Prior to the passage of this Law, these Ministries and the Military Police had been conducting illegal censorship of the mails for the express purpose of protecting military secrets or collecting foreign intelligence. After the enactment of the Law, Postal Inspectors or Assistant Postal Inspectors were deployed to the major post offices handling foreign mail, such as those at Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe and Shimonoseki. Their activities were centralized and overseen by the Ministry of Communications. Among these inspectors were some who held positions in the Military Police or the Special Thought Control Police. Needless to say, the volume of foreign mail exceeded the capacity of their work ; but about 10% of the foreign mail was effectively put before the censor's eyes. Of those persons who were prosecuted, there included not only those who exposed military secrets, but also those who expressed feelings of war weariness or made political criticisms. The use of the Law was not limited only to the protection of military secrets but also extended to war-time research efforts into the Japanese people's private attitudes and feelings. Such reports were actually drawn up by the Ministries of Communications and Home Affairs on the basis on their postal censorship activities. Considering the political meaning of the Extraordinary Postal Regulatory Law, it is impossible to say that the "freedom of the people" as described in the Meiji Constitution was completely overlooked. That is, those bureaucrats who were engaged in the exercise of the Law were compelled to take extreme caution for fear of the people's criticism, despite the fact that several other leading powers such at Great Britain already had similar postal censorship institutions in operation. With Japan's defeat at the end of the War, the Extraordinary Postal Regulatory Law was immediately abolished ; but under Douglas MacArthur it re-emerged under a different form during the Occupation period.

1 0 0 0 日本古代の王権と社会

1 0 0 0 IR (民事判例)研究借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法568条一項,二項及び566条一項,二項の類推適用(最高裁平成8年1月26日第2小法廷判決)

- 著者

- 林 誠司

- 出版者

- 北海道大学法学部

- 雑誌

- 北大法学論集 (ISSN:03855953)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.6, pp.1385-1404, 1999-03

- 著者

- 平川 すみ子

- 出版者

- 立教大学

- 雑誌

- 21世紀社会デザイン研究 : Rikkyo journal of social design studies (ISSN:1349368X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.171-180, 2011

1 0 0 0 OA ASET立体構造新機能集積回路(ドリームチップ)技術開発の成果

- 著者

- 池田 博明

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 C (ISSN:13452827)

- 巻号頁・発行日

- vol.J96-C, no.11, pp.311-318, 2013-11-01

平成20年度から平成24年度に至る5年間,ASETに於いてNEDO委託事業「立体構造新機能集積回路(ドリームチップ)技術開発」が実施された.このプロジェクトは,半導体製品の更なる性能向上を図るため,TSVを活用した三次元集積化技術の開発により配線遅延,消費電力問題・高性能化の限界に対する有望な解決策を提供するとともに,新たな多機能デバイスの実用化を促進し,電子・情報技術の競争力を強化することを狙った.また異機能をもつチップの積層技術など,これまでにない立体構造新機能集積回路を実現することを目的としている.今回機会を頂いて,ASETにおける三次元積層技術開発の成果を報告する.本論文で紹介するテーマ別の成果を示す図表は,2013年3月8日に行われたASET最終成果報告会で各ワーキンググループの主査によって発表され,ASETホームページに掲載された資料から引用している(http://www.aset.or.jp/kenkyu/kenkyu_sanjigen_index.html).

1 0 0 0 OA 医学部の臨床実習に求められるものとは

- 著者

- 建部 一夫

- 出版者

- 順天堂医学会

- 雑誌

- 順天堂医学 (ISSN:00226769)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.16-26, 2012-02-29 (Released:2014-11-11)

- 参考文献数

- 15

患者さんに接し, その症例から多くのことを学びとる臨床実習は, 医師になる者にとって大変重要な学習方法です. 教室の講義で理解しにくい疾患の説明も, 実際の患者さんを前にして学習するとよく理解できます. 臨床実習は以前から行われていますが, 実習時間数や内容, スタイルなどが最近話題になってきました. また, 日本では医師不足のため医学部生の定員数が増加されています. 人数が多くなっても育てる医師の質の低下は避けなくてはなりません. グローバル化が進み, 他国からあるいは他国への医師の移動も多くなってきた現代社会において, その医師の質の保証も必要になってきました. このような流れに対し, 臨床実習のスタイルとして診療参加型実習が推奨されています. 医学生に知識だけ教えてそれを確認するだけではなく, 臨床現場で何ができるかを示し, それを確認できる教育環境が必要です. 医学部教育を通して知識だけでなく, 技能や倫理面, 人格的にも社会に保障のできる医師を送り出すべく, 臨床実習を改善し計画していく必要があります.

1 0 0 0 子どもと読んだ「重松清」 (特集 いまなぜ道徳・奉仕活動なのか)

- 著者

- 島田 晶子

- 出版者

- 国土社

- 雑誌

- 教育 (ISSN:03869938)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.52-55, 2001-06

1 0 0 0 OA 積雪形状のリアルタイムモデリング

- 著者

- 床井浩平 森木 大樹

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.5, pp.1558-1565, 2006-05-15

コンピュータグラフィックスにおいて自然現象や自然物体を表現することは,シーンの現実感を向上させるのに有効な手段である.なかでも積雪の表現は,季節感を表すのに重要な役割を果たす.しかし,任意のシーンを覆う雪の形状(積雪形状)の人手によるモデリングは非常に手間のかかる作業となる.このためシミュレーションなどによって,自動的に積雪形状を求められることが望ましい.本論文では,降雪を妨げる遮蔽物の有無や降下する雪の不規則な動き,および積雪後の雪の移動を考慮した,積雪形状の高速なモデリング手法を提案する.この手法は遮蔽物の検出と雪の不規則な動きの影響の算出にシャドウマップ法を用い,着地した雪を安定な位置へ移動させることによって最終的な積雪形状を決定する.本手法は降雪により刻々と変化する積雪形状を,リアルタイムに再現可能である.

1 0 0 0 看護師支援用プリパレーション・ツールの開発と効果

患児に対して治療方法やリスクを丁寧に説明するプリパレーションの重要性が注目をあつめている.患児は,治療を「罰」と考えてしまうからである.専用と呼べるツールがほとんどない現状を踏まえ,本研究ではノートPCにて稼動するオリジナルのプリパレーション・ツールを開発し,従来の絵本とPC ツールとの比較を行った.内容による差を出さないためにPCツールと同一キャラクター,同一コンテンツのプリパレーション用絵本を制作し,比較を行った.<BR> 共同研究者である北里大学病院小児病棟3-Aの看護師らの協力を得て,動作解析,理解度等の定量的な分析に基づいたPCツールの効果の実験と検討を行った.<BR> 実験の結果,一定の効果が検証できたので,本ツールを看護師及び看護関係者にのみ,ダウンロードによる無料提供を開始した.<BR> なお,本研究は平成17年度科学研究費補助金基盤研究(B)「サイコロジカル・プリパレーションにおける看護師支援のためのインタフェース・デザイン」の一部である.

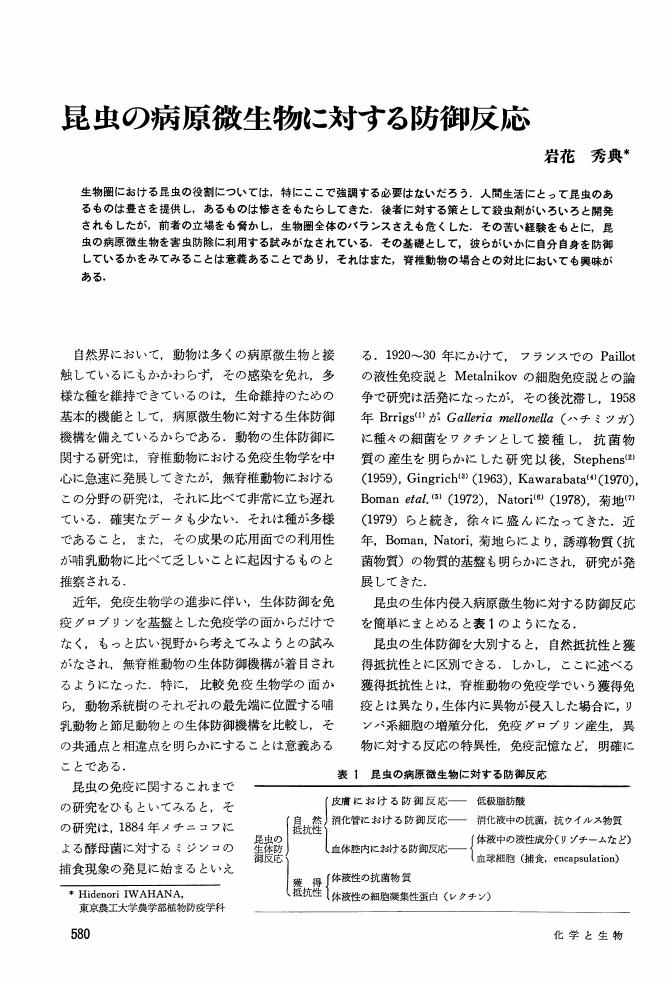

1 0 0 0 OA 昆虫の病原微生物に対する防御反応

- 著者

- 岩花 秀典

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.9, pp.580-588, 1982-09-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 33

1 0 0 0 電子メールに対するリアルタイム返信機能を提供する電子対話システム

LANの発展とパソコンの低価格化と高性能化に伴い,物理的に離れた人と同じ画面を見ながらリアルタイムに打ち合わせることを可能にする電子対話システム(例えば,パソコンベースのデスクトップ会議システム)が普及しつつある.従来のシステムでは,着信した電子メールに対して,電子対話で返信する場合に,電子メールアドレスとは異なるアドレス体系をもつ送信元の電子対話アドレスを調べたり,そのアドレスに対して電子対話の接続操作を行うといった繁雑な手続きをする必要があった.報告者らは,アドレス変換機能と電子メール内の送信者アドレス情報を取得するための電子メールシステムとの通信機能の方式を検討し,着信した電子メールに対して,簡単な操作で即座に電子対話で返信できる電子対話システムを提案する.

1 0 0 0 浅草凌雲閣振動験測

- 著者

- 大森房吉

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.417, pp.377-379, 1922

- 被引用文献数

- 1