1 0 0 0 スピノザ『エチカ』における個物の本質:第二部定義二を中心に

- 著者

- 秋保 亘

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.67, pp.138-152, 2016

<p></p><p>De nombreux commentateurs interprètent l'essence d'une chose singulière soit comme générale, soit comme singulière, et cela le plus souvent par un choix exclusif. Il reste que leurs interprétations ont en commun de se fonder sur la définition que Spinoza donne d' « essence » au début de la deuxième partie de l'<i>Éthique</i>. En effet, cette définition est la clef d'une interprétation de l'essence de la chose singulière. Le présent article essaie de comprendre cette essence en examinant la signification et la fonction de la définition spinoziste selon son usage effective dans la chaîne démonstrative.</p><p>Spinoza n'utilise cette définition que dans les trois démonstrations de la deuxième partie [E2P10(S), E2P37, E2P49] auxquelles correspondent respectivement les trois moments de l'essence de la chose singulière : généralité, singularité et affirmation. En plus, tous ces moments sont intégrés immédiatement dans la théorie du « conatus » déterminé comme « essence actuelle » de la chose singulière dans la troisième partie.</p><p>Nous présenterons notre interprétation de la définition de l'essence ainsi que de l'essence de la chose singulière en examinant ces trois démonstrations de Spinoza. Tout d'abord, sa définition nous permettra de cerner l'essence en tant qu'elle n'appartient qu'à une chose singulière déterminée, et par là, rendra manifeste l'intimité, sinon l'inséparabilité, entre cette essence et la chose à laquelle précisément elle appartient. D'où il suit que l'essence en question doit être en elle-même singulière. Toutefois, nous verrons aussi qu'une sorte de généralité dans l'essence joue un rôle important. Car, si une chose singulière peut être produite par la puissance de la substance et qu'en même temps, elle peut participer à cette puissance, c'est en vertu de sa détermination ontologique et générale en tant que « mode » de la substance. Une fois donnée ou produite, une chose singulière affirme sans cesse l'existence actuelle et en elle-même singulière de son corps, et c'est précisément cette affirmation, qui est à son tour singulière et qu'on appelle le conatus, qui manifeste cette puissance substantielle. Ainsi, nous comprendrons que des interprétations qui prennent l'essence de la chose singulière exclusivement soit pour générale, soit pour singulière échouent à apprécier la véritable ampleur de la théorie spinoziste de l'essence de la chose singulière.</p>

1 0 0 0 OA 丘陵地森林の放射性物質の流出・循環の景観生態学的分析と里山の生態的再生の検討

福島第一原発事故による放射性Cs汚染に対する除染作業による里山森林生態系の反応を3年間継続測定した。137Csの初期沈着量は500kBq/m2だった。137Csの林冠から林床への供給は、2013年7kBq/m2だったのが2014年4.4kBq/m2に減少したが、2015年には4.7 kBq/m2に増加した。これは137Cs動態が平衡状態に移行しつつあることを示す。林床の137Cs蓄積量は有機物層除去で79%、リター除去で43%減少した。林冠から林床への137Cs供給はそれぞれ38%と33%減少した。処理効果は見られたが、有機物層下層の除去は可給態Csの減少にあまり貢献しなかったと考えられる。

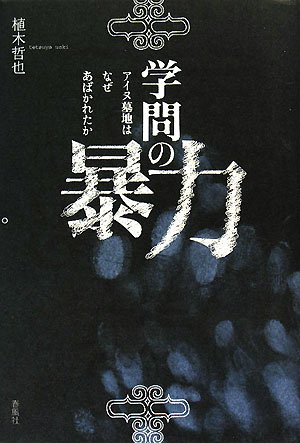

1 0 0 0 学問の暴力 : アイヌ墓地はなぜあばかれたか

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経インタ-ネットテクノロジ- (ISSN:13431676)

- 巻号頁・発行日

- no.35, pp.172-175, 2000-06

高木証券が,新しい通信サービスであるIP-VPNを使った広域イントラネットの利用を開始した。NTTエムイーのXePhionを用いて全国16本支店とデータセンターを結び,Webサーバーや電子メールを使った営業支援システムと株価情報配信を実現した。フレームリレーも候補に挙がったが,運用の容易さや将来の拡張性からIP-VPNを選択した。

- 著者

- 川端 一光

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 日本行動計量学会大会発表論文抄録集

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.282-283, 2014-09-02

1 0 0 0 IR アイヌ戦後史の暴力批判論 : 遺骨問題と橋根直彦裁判を手がかりに

- 著者

- ウィンチェスター マーク

- 雑誌

- 神田外語大学日本研究所紀要 = The Bulletin of the Research Institute for Japanese Studies, Kanda University of International Studies (ISSN:13403699)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.59-89, 2014-06

1 0 0 0 IR アイヌの頭蓋骨写真報道が意味するもの : 過去の「露頭」の発見と発掘

- 著者

- 東村 岳史

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 国際開発研究フォーラム (ISSN:13413732)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.1-16, 2013-03

- 著者

- 小林 信之

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美學 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, 2012-12-31

1 0 0 0 IR 雲居雁が聞いた音 : 「風の音・竹のそよめき・雁の声」

- 著者

- 古瀬 雅義

- 出版者

- 広島平安文学研究会

- 雑誌

- 古代中世国文学 (ISSN:03882047)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.13-18, 2007-03-31

1 0 0 0 渇望と絶望 : カート・コバーンの病跡

- 著者

- 齋藤 慎之介 小林 聡幸

- 出版者

- 日本病跡学会 ; [1969]-

- 雑誌

- 日本病跡学雑誌 (ISSN:02858398)

- 巻号頁・発行日

- no.86, pp.31-43, 2013-12

1 0 0 0 漢字を用いたRSVP課題における画像特徴が注意の瞬きに与える影響

- 著者

- 矢後 妃奈子 中山 実

- 出版者

- The Institute of Image Information and Television Engineers

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.J190-J196, 2015

本稿では,漢字画像の特徴が漢字一文字を用いたRSVP実験における注意の瞬き現象に与える影響を検討した.画像特徴量として,漢字画像の離散コサイン変換(DCT)を用いてDCT係数による2種類の指標を導入した.すなわち,DCT係数でのDC成分で表される画像の平均輝度に相当する値と,画像間にDCT符号相関を適用して算出する画像間類似度である.これらの指標とRSVP実験での注意の瞬き現象との関係を分析した.その結果,時系列での画像特徴の変化によって,注意の瞬きの生起に影響することを確認した.具体的には,ターゲットと妨害刺激の漢字画像間での輝度変化や類似度変化の極性によって,注意の瞬きが抑制されることを明かにした.

1 0 0 0 Wernicke野病変による読字・書字障害の検討

- 著者

- 倉持 裕子 長谷川 啓子 山本 弘美 河村 満

- 出版者

- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)

- 雑誌

- 失語症研究 (ISSN:02859513)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.2, pp.188-196, 1996

Wernicke 野 (左上側頭回後部) の梗塞性病変により典型的 Wernicke 失語を呈した2症例の読字・書字障害を検討した。小学校1~3年生で学習する教育漢字一文字およびそれに対応する仮名語,ならびに仮名一文字 (清音46字) の音読と書き取り検査を施行した結果,2症例とも,漢字・仮名のいずれにおいても音読のほうが書き取りより良好であった。漢字・仮名語の音読・書き取りいずれにおいても,課題字 (正答字) と音韻が類似した誤りが多く認められた。これは, Wernicke 失語の口頭言語における特徴である "音韻の選択障害" と "音韻の聴覚的処理障害" が,文字言語においてもみられたものと考えられた。仮名一文字の書き取りにおいても2症例は類似した傾向を示し,正答字に余分な文字を付け加えて書く反応 (付加反応) が多くみられた。書き取りにおける付加反応は, Wernicke 失語の口頭言語での特徴である, "流暢な多弁傾向" を反映しているものと考えられた。

1 0 0 0 IR 水稲湛水土中散播栽培における根系分布と耐倒伏性の関係 : 押倒し抵抗値を説明する形質

- 著者

- 遠藤 直生 福島 隆代 井村 光夫 鯨 幸夫 八木 俊明 田中 健一 山岸 真澄

- 出版者

- 北陸作物・育種学会 / 日本作物学会

- 雑誌

- 北陸作物学会報 (ISSN:03888061)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.42-44, 1999

- 著者

- 大西 まり 玉木 茂久

- 雑誌

- 自己血輸血 (ISSN:09150188)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.59-64, 2009-12-22

1 0 0 0 OA メディアとしての言語

- 著者

- 菅野 博史

- 出版者

- 関東社会学会

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.1995, no.8, pp.71-82, 1995-06-05 (Released:2010-04-21)

- 参考文献数

- 43

Semiology and Speech Act Theory belong to different theoretical traditions. However, in order to understand human beings who can use language, both types of theories are required. In other words, both theories must be unified into a “theory of communication”.To solve this problem, the anther: (1)examines Luhmann's concept of Medium/Form-relationship, and (2)reconstructs semiology in terms of a series of these relationships.In the conclusion, the anther (3) combines these considerations with the conception of pragmatics.

1 0 0 0 OA 袖珍北海道土人語案内 : 附・北海道地名略解

1 0 0 0 OA 国制史からみたユリア事件―「 アウクトーリタース(auctoritas)」再考 ―

- 著者

- 藤野 奈津子

- 出版者

- 千葉商科大学

- 雑誌

- 国府台経済研究 = Konodai bulletin of economic studies (ISSN:0916281X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.29-61, 2016-03

1 0 0 0 日本国外で幇助行為をした者と刑法1条1項

- 著者

- 佐藤 多美夫

- 出版者

- 駒澤大学

- 雑誌

- 駒澤大學北海道教養部論集 (ISSN:09136509)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.43-46, 1996

1 0 0 0 OA 1RMの個人差の大きさが1RMと%1RMにおける繰り返し回数との関係に及ぼす影響

- 著者

- 池田 達昭 村岡 誠 向井 直樹 高橋 英幸 高松 薫

- 出版者

- 社団法人日本体育学会

- 雑誌

- 体育學研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.783-791, 2006-11-10

本研究では,同一の競技チームに所属し,日常的に同様な筋力トレーニングを実践している集団を対象にし,1RMの個人差の小さい等質的な集団であるか否かを確認した上で,(1)1RMと3種の%1RMにおける繰り返し回数およびI-N slopeとの関係を検討すること,(2)N_<total>とI-N slopeの相違を神経-筋機能と筋の組織化学的特性の面から検討することを目的とした.検討に際して,1RMの個人差の大きい異質集団を対象とした著者らの先行研究(池田・高松,2005)との比較を行った.上述の目的を達成するために,健康な男子大学生サッカー選手(1年生)15名(年齢:18.8±0.4歳,身長:174.3±3.4cm,体重:66.1±2.9kg)を対象として,等尺性最大膝伸展力(Isom.max)とIsom.max発揮中における力の発揮速度(RFD),動的最大膝伸展力(1RM)と1RMの90%,70%,50%での負荷強度における繰り返し回数(N_<90>,N_<70>,N_<50>),大腿四頭筋の筋断面積(CSA)および筋の組織化学的特性を測定した.なお,本研究における1RMの変動係数は,著者らの先行研究と比較して低値を示したこと,およぴ,2つの研究における1RMの分散は異なることが認められたことなどから,本研究の被験者は1RMの個人差の小さい等質集団であることを確認した.本研究における主な結果は以下の通りである.(1)著者らの先行研究では1RMとN_<90>,N_<70>,N_<50>およびN_<total>との間にいずれも有意な負の相関関係が認められたが,本研究では1RMとN_<90>との間にのみに有意な負の相関関係が認められた.(2)著者らの先行研究ではN_<total>とI-N slopeとの間に有意な正の相関関係が認められたが,本研究では2つの指標間に密接な関係は認められなかった.(3)本研究では,N_<total>とRFDとの間に有意な負の相関関係が認められ,I-N slopeと%Fiber area (TypeI)との間に有意な正の相関関係が認められた.以上の結果から,1RMと3種の%1RMにおける繰り返し回数,N_<total>およびI-N slopeとの関係は,対象とする被験者の1RMの個人差の大きさによって影響を受けること,N<total>とI-N slopeは,それぞれ繰り返し回数に関わる異なる能力を評価していること,などの可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 大学生におけるアサーションと対人ストレスの関連性:自己表現の3タイプに着目して

- 著者

- 関口 奈保美 三浦 正江 岡安 孝弘

- 出版者

- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター

- 雑誌

- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.40-47, 2011 (Released:2011-06-01)

- 参考文献数

- 26

The purpose of this study was to investigate the relationships among types of self-expression, interpersonal stress events, and stress responses in the first-year university students. An assertive-checklist, an interpersonal stress events scale and a stress response scale was administered to 175 first-year university students. On this basis, a cluster analysis on the scores of self-reported assertive-checklist, students were divided into 3 groups, nonassertive, assertive, and aggressive. The results of analysis of variance revealed that the assertive participants had the lowest interpersonal stress events and stress responses. On the other hand, the aggressive students had the highest interpersonal stress events and stress responses. These results suggested that type of self-expression was related to interpersonal stress events and stress responses.