1 0 0 0 IR 童話をりがみ : お月樣とたぬき

1 0 0 0 「剣刀いよよ研ぐべし」

- 著者

- 尾崎 暢殃

- 出版者

- 国学院大学国語国文学会

- 雑誌

- 日本文学論究 (ISSN:02881721)

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.p1-8, 1971-11

1 0 0 0 OA 東アジアとインドの天文学(紀元1000年まで)

1 0 0 0 IR お月樣 餘所の國 : スチヴンソン

1 0 0 0 OA 欧米災害予防ポスター集 : 上山元市氏蒐集

- 出版者

- 日刊工業新聞社出版部

- 巻号頁・発行日

- 1937

1 0 0 0 OA 英詩における形式と内容-ラーキンとその関連詩人を中心に

1 0 0 0 OA 我が国の海域利用調整の現状と英米における海洋空間計画の策定

- 著者

- 森田倫子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 海洋開発をめぐる諸相 : 総合調査報告書

- 巻号頁・発行日

- 2013-03

- 著者

- 松井 鴻

- 出版者

- 公益社団法人日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌. 臨時増刊, 総会特集号

- 巻号頁・発行日

- vol.70, 1988-08-01

1 0 0 0 OA 推論生成ユニットの言語間比較と心的表象が語彙記憶に及ぼす影響の解明

本研究は、言語情報から構築される概念の記憶の比較を通し、第一言語と第二言語の理解プロセスの相違点を明らかにしようとするものである。例えば I don’t like that animal because it bit me when I was a child. という文の場合、dogという表象が構築されると想定される。日本人EFL学習者を対象として、日本語と英語のマテリアルを使用した語彙性判断課題を実施した結果、英語読解では明示ターゲットと推論ターゲット間に有意差がなく、オンラインでの推論が起こっていたことを示す結果となっていたが、日本語読解は全てのターゲット間に有意差がないことが示された。

1 0 0 0 Oh!PC book

- 出版者

- ソフトバンク

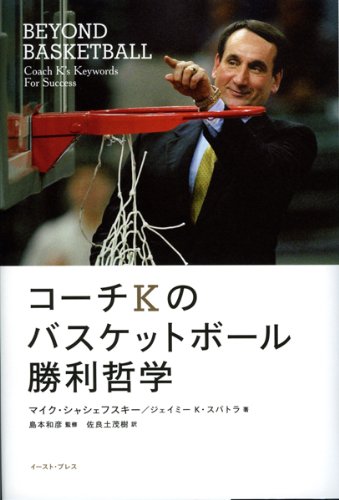

1 0 0 0 コーチKのバスケットボール勝利哲学

- 著者

- マイク・シャシェフスキー ジェイミー K.スパトラ著 佐良土茂樹訳

- 出版者

- イースト・プレス

- 巻号頁・発行日

- 2011

1 0 0 0 OA ガーンディーからアンベードカルへ―多元的共生社会の創成

本研究は、ガーンディーとガーンディー主義、アンベードカルと不可蝕民の運動、インド政治史の研究者が協力して、従来対立的に捉えられてきたガーンディーとアンベードカルの思想と運動を、より広い文脈において捉える試みである。両者には、非暴力的運動という方法や、差別の解消という目的だけでなく、「真の平等」を求める点でも共通点があった。歴史的には、ガーンディーが国際的差別解消としてのインド独立を実現したのに対し、アンベードカルは、ガーンディーの解決できなかった国内的差別解消としてのカースト制度の廃絶を目指し、自ら仏教に改宗することによって、ヒンドゥーイズムを超える、多様で平等な社会への道筋を示そうとした。

- 著者

- 佐々木 實 石川 智子 山田 真司

- 出版者

- 一般社団法人日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.10, pp.743-747, 1989-10-01

- 被引用文献数

- 11 2

人間の手によるピアノの直接演奏において、楽譜上の等しい時価を演奏したときの時間間隔に見られるゆらぎについて分析を試みた。各音符の長さをできる限り正確に弾いたメトロノーム的な演奏(Aタイプと名づける)と、芸術的な演奏(Bタイプと名づける)とについて、各音符の時価に対応する時間間隔を測定し、その時系列からゆらぎのパワースペクトルを求めた。その結果次の結論を得た。1)Aタイプの演奏は全体のゆらぎのパワーが小さく、かつ、スペクトルエンベロープの傾きは、平坦又は右上がりである。2)Bタイプの演奏は全体のゆらぎのパワーが大きく、かつ、長い周期によるゆらぎが強調されており、スペクトルエンベロープの傾きは右下がりである。3)A、B両タイプのスペクトルエンベロープの傾きの係数の境界はおおまかに-2付近に設定できる。

1 0 0 0 OA 心理学・脳科学的解析による味覚偶発記憶の促進要因解明

病院での検査・処置を受ける子どもが実際、どのように説明を受けているのかについて調査した。方法は参加観察及び、その後に子どもの親・医師・看護婦へのインタビューであった。研究対象は2〜13歳の18名の子どもとその親、それに関わる医師と看護婦であった。観察とインタビューから得られたデータは逐語的に整理され、研究者のグループによって分析された。その結果、以下のような4つの結果を得た。1.子どもが検査や処置について知らされた後から検査や処置中にわたって、自分で心理的に準備をしている。私たちはこの現象を子どもの心理的準備/決心、すなわち覚悟と名付けた。子どもが覚悟をして検査・処置に向かうためには、心地よい雰囲気、過去の検査イメージ、検査・処置の間に子どもに選択肢を与えた決定する機会、状況を人々と共に共有する間隔、検査・処置を受けることによって可能になる利益の保証、そして子ども自身による覚悟の宣言が必要であった。2.子どもの能力と医療者が認識する子どもの能力との間で、以下の3つの現象が観察された。それらは子どもの能力と子どもの能力に対する医療者の判断との間のずれ、検査・処置に対する子どもの反応と医療者の対応との間のずれ、そして子どもと医療者の双方の状況の理解に関するずれであった。3.子どもの検査・処置に参加する医師、看護婦、親の間で3つの役割がとられていた。1つは、検査・処置の子どもの反応をチェックすること、2番目の役割は検査・処置について子どもに説明すること、3番目の役割は子どもの覚悟を引き出し、それを維持させることであった。4.検査・処置の後の子どもの思いは、3つのタイプに分類された。3つのタイプとは、「私は頑張った」という思い、「私は頑張ろうとしたんだけど・・」という思い、「私はずっと頑張っているのに」という思い出あった。今後の研究課題は、コレラの結果からケアモデルを構築すること、精製されたケアモデルの効果を検証することである。

1 0 0 0 OA 周産期の死を経験した母親・家族を社会全体で支えるシステム開発に関する研究

この研究の目的は、周産期の死(死産・新生児死亡)を経験した母親・家族を社会全体で支えるシステムを開発することである。今回、全国の主要な医療機関(産科・NICU)、行政(県・市区町村)、赤ちゃんを亡くした方の自助グループに対して各々の退院後のグリーフケアの現状と関係機関の地域連携の現状・課題・新たな提案について調査を実施し、その結果をもとに連携システムのモデル案を作成した。その後、母性看護学・助産学の研究者から意見を聴取し、さらに吟味を重ね、周産期のグリーフケアにおける地域連携システムモデル案Ⅰ案を完成するに至った。

- 著者

- 吉田 敬介

- 出版者

- 一般社団法人日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学會誌 (ISSN:00214728)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.1127, 2012-10-05

1 0 0 0 2D2-6 パチンコ台から発生する騒音の軽減の試み

- 著者

- 赤堀 友哉 牧田 幸祐 南雲 圭貴 徳弘 一路

- 出版者

- Japan Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.S360-S361, 2013

- 著者

- 森下 泰成 片桐 康孝

- 出版者

- 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨

- 巻号頁・発行日

- vol.113, 2006-09-08

- 被引用文献数

- 1