1 0 0 0 OA 地域政策の新しいパラダイム

- 著者

- 小峰 隆夫

- 出版者

- 法政大学地域研究センター

- 雑誌

- 地域イノベーション (ISSN:18833934)

- 巻号頁・発行日

- pp.1-8, 2008-03-31

日本の地域政策はパラダイム転換を迫られている。その方向としては、次の5つが考えられる。第1は、誰が地域政策の主役になるのかである。1日パラダイムでは、国と企業が国士作りの中心だった。今後は地域が主役となり、これに、企業、大学、NPO、市民など多様な主体が関わっていく時代になっていくだろう。第2は、どんな方向を目指すのかである。旧パラダイムでは、「集中」を抑え「分散」を促進するというコンセプトが維持されてきた。今後は、必要な集中はむしろ促進していくという「選択的集中」が求められるようになり、各地域が地域資源を生かして個性的な方向を目指すことになるだろう。第3は、どんな地域を対象にするかである。旧パラダイムでは、「遅れた地域をいかに救うか」が政策の中心だった。今後は、「伸びる地域をできるだけ伸ばし、立ち遅れた地域は対象を絞って集中的に助成する」という方向に進むだろう。第4は、どんな手段を使うかである。1日パラダイムでは、公共投資の拡大中心としたハード路線が中心だった。今後は、歴史的な伝統や人間同士の信頼関係などの「ソーシャル・キャピタル」をベースとし、ソフトな社会的、知的資源を重視した政策手段が有効になるだろう。さらに、これからの日本の地域政策は「人ロオーナス」(従属人口比率の上昇)という困難な課題に直面することになる。今後日本の地方部は、特に強くこの人口オーナス現象の影響を受ける。これに対処していくためには、地域資源を生かして雇用の場を創出し、社会移動による人口減を防ぐことが必要となる。 The regional policy of Japan is now under the process of the paradigm shift The following five are its main direction. Firstly, who should be the main player of the regional policy? In thd old paradigm, the central government and the enterprises were the main players. Under the new paradigm,the local government will become a center player and the various players such as the enterprises,the university, NPO, and the citizens will participate in the future.Secondly ,what is the main target of the regional policy? In the old paradigm,they are promoting decentralization and suppressing concentration. Under the new paradigm, selective concentration will be required, and various places will make the best use of their regional resources aiming at a unique direction in the future. Thirdly, what type of region is the target ofregional policy? In the old paradigm, the region that lags behind was the main target. Under the new paradigm, the regional policy will aim at both promoting eveloping area and taking intensive care of the lagging area. Fourthly, what type of policy is implemented? In the old paradigm, a hard type of policy such as public investment is mainly implemented. Under the new paradigm, the soft type of policy such as promoting social intellectual resources will become effective. ln addition, the regional policy ofJapan will be faced to a difflcult problem of population onus(rise of the dependent population ratio). This population onus phenomenon will have the negative impact especially on rural area. Itis necessary to create the employment opportunities and to prevent the outflow of regional population.

1 0 0 0 OA 国立新民学院初探

- 著者

- 島 善高

- 出版者

- 早稲田大学社会科学部学会

- 雑誌

- 早稻田人文自然科學研究 = The Waseda journal of general science (ISSN:02861275)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.1-58, 1997-10

論文

1 0 0 0 環境負荷低減型発電用小型水車の開発

本研究では,河川への設置が容易で身近な小規模水力での発電を可能にする環境負荷低減型水車として,サボニウス水車と滝用水車を提案し,各々の特性評価と性能向上を目指した.農業用水路での利用を想定したサボニウス水車については,ランナ設置条件と出力特性との関係解明および,遮へい板と称する一枚の平板で出力特性を改善する方法の検討をおこなった.落差工での使用を想定した滝用水車については,Banki水車をもとに滝用水車専用ロータを設計・製作し,ロータ内部への流れを積極的に利用して出力を得る開放型貫流式ロータを提案し,その出力特性を調べた.また,滝の流量変化によるロータへの流入位置変化による性能低下を防止する方法についても検討した.得られた結果は以下のとおりである.サボニウス水車については,(1)出力特性には流路底面あるいは自由表面とランナとの距離が大きく影響し,付着流による揚力発生,巻込み流による戻りブレード凹面の圧力回復,進みブレード凹面への衝突流が出力特性を支配している.(2)遮へい板の最適設置条件を見出し,出力係数を約1.8倍の47%に増加させることができた.滝用水車については,(3)貫流タイプにしたことで,従来の衝動タイプに生じていた低速回転時のランナ内部での水のよどみが解消され,幅広い回転数領域で安定した出力を得ることができる.(4)衝動タイプと比較して,滝の流量変化に対する出力の変化が抑制される.(5)ランナ単体での出力係数は,衝動タイプの20%増加である74%が得られる.(6)平板による水流制御方法では,衝突時のエネルギー損失および水流の変動が大きく,貫流タイプでも28%の出力係数の低下となる.

1 0 0 0 OA セラミック逆浸透膜の創製とマイクロポア透過特性

橋かけアルコキシドとしてビス(トリエトキシリシリル)エタン(BTESE)を用いて,有機無機ハイブリッド逆浸透膜の開発を行ない,その透過特性の評価を行った。BTESE 膜は 95%以上の脱塩率を示し,逆浸透膜として可能性を明らかとした。90℃でも安定な濾過性能を示しただけでなく,塩素に対しても良好な耐性を示した。さらに,透過機構について,供給溶液濃度,操作圧力,温度依存性を検討した。操作圧力の増加とともに,透過流束および阻止率が上昇したのに対して,塩濃度の増加とともに両者ともに低下した。一方,操作温度とともに阻止率および透過流束が向上したが,その温度依存性は水粘度の温度依存性よりも大きいことから,透過機構は粘性流れとは異なることを明らかとした。

1 0 0 0 One-pot Synthesis of Au-Pt Core-shell Nanoparticles on Polybenzimidazole-decorated Carbon Nanotubes

- 著者

- ChaeRin Kim Tsuyohiko Fujigaya Naotoshi Nakashima

- 出版者

- (社)日本化学会

- 雑誌

- Chemistry Letters (ISSN:03667022)

- 巻号頁・発行日

- pp.140663, (Released:2014-08-14)

- 被引用文献数

- 3

Gold (Au) nanoparticles having a Pt-shell layer (Au-Pt) deposited on a conductive support are a promising electrocatalyst for fuel cells for in order to minimize the use of Pt. We describe a facile one-pot method to grow Au-Pt having a 3.8-nm diameter on multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) without using any reducing agent, in which polybenzimidazole was used as the binding sites on the MWNTs to load the Au-Pt.

1 0 0 0 OA ルドゥーの都市・建築構想における自然科学的概念(身体・性・類型学)とその政治性

ルドゥの都市・建築計画、特に『建築論』収録のテクストと図版を、「性の管理」、「労働と共同体」、「教育・訓育」の観点から分析した。同時代の重要な比較参照項として、 ブレやルクーの建築構想、『百科全書』の関連項目、サド、レティフ、フーリエらの生政治的建築構想、その他18世紀後半のフランスで発行された文献の調査・分析も併せて遂行し、ルドゥの時代における「性的身体を対象とする生権力」のあり方について見取り図を構築した。この研究の成果を集成した博士論文「ユートピア都市の書法:クロード=ニコラ・ルドゥの建築思想」は、審査通過後に単著として刊行予定である。

- 著者

- 中村 亮

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.215-240, 2010-07-15

東アフリカのスワヒリ海岸はアフリカでも有数のマングローブ面積を保有する地域である。ここのマングローブは、紀元前よりのインド洋交易をつうじて、木材資源が少ないアラブ・ペルシャ地域へ建築材として輸出されてきた歴史背景をもつ。スワヒリ海岸のなかでも、タンザニア南部のルフィジ川流域とキルワ沿岸部は、国内のマングローブ面積の64%(69,785ha)を保有する海資源の豊かな地域である[Wang et al.2002]。本論文の目的は、タンザニア南部のキルワ島を事例に、住民によるマングローブ資源利用の現状について、「直接利用」と「環境利用」にわけてその多面的利用法を解明することと、居住空間と資源が限定されている海村社会(とくに島嶼部)におけるマングローブ資源の重要性を提示することである。キルワ島は中世のインド洋交易において金交易を独占することにより興隆した海洋イスラーム王国であったが、現在は1000人弱の住民が、マングローブとサンゴ礁に囲まれた海で主に半漁半農の生業形態でくらす小海村である。キルワ島は、島と大陸との間のマングローブに囲まれた内海と、インド洋に面してサンゴ礁が発達した外海という、自然環境が対照的な二つの海をもつ。その海環境は、生態海域1:マングローブ内海、生態海域2:サンゴ礁をもつ外海、生態海域1と2の自然条件を兼ね備えた生態海域3(境海)、の三生態海域に分かれる。生態海域1に面する場所に、キルワ王国時代(10C半)から居住空間が歴史的に形成されてきた。ここは北モンスーンの影響を受けて、暑気に涼しくマラリア蚊の少ないことより居住空間として適しているばかりではなく、キルワ王国にとっては、外海から奥まった遠浅の海に面しているので、外敵からの防衛という点でも適していた。また、キルワ島の半数近くの漁場が生態海域1に集中しており(30/66)、かつ、全漁法の半数以上が生態海域1でおこなわれることより(23/41)、マングローブ環境が生業空間としても適していることがわかる。キルワ島には8種類のマングローブが自生している。その利用は、マングローブを建築材や燃料などとして使用する「直接利用」と、マングローブが作り出す環境を漁場や塩田として使用する「環境利用」に大別される。七通りの直接利用(建築材、船材、漁具材、燃料、薬、飼料、玩具)と五通りの環境利用(漁場、航路、塩田、養蜂、防波風林)が確認された。この二つの利用法の関係は、微妙なバランスの上に成り立っているといえる。マングローブの過度な伐採はマングローブ環境を壊してしまうし、マングローブ環境の保全のために伐採を禁止してしまうと、マングローブの直接利用に依拠した住民生活に支障をきたしてしまうからである。しかし現在までのところ、人びとがマングローブの重要性を伝統的な知識をつうじて理解しており、また、この地域の人口密度が少ないこともあって、キルワ島周辺のマングローブ資源は良く保全されているといえる。キルワ島におけるマングローブは、材料や生業空間としの重要性だけではなく、キルワ沿岸部の地域社会を形成する媒介の場所としての重要性ももっている。マングローブ内海には住民が日常的に移動する航路が網の目のように張り巡らされており、このマングローブ内海を媒介としてキルワ島周辺地域には、親族関係、友人関係、近距離交易などをつうじた親密な地域関係が存在している。マングローブ資源が歴史的に果たしてきた役割、同時に、現在の住民によるマングローブ利用法をしっかりと認識することが、近年の沿岸部開発や観光化によって海環境への人的圧力が高まってきたタンザニア南部沿岸地域における、人と自然との持続可能な関係を模索するために必要不可欠である。

- 著者

- Chotechuen Somsong Watanesk Orapin Chitrakon Songkran

- 出版者

- 日本育種学会

- 雑誌

- 育種学研究 = Breeding research (ISSN:13447629)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.61-64, 2009-06-01

- 被引用文献数

- 1

タイは513,115km2の面積と約6500万人の人口を持つ国であり、主要な産業は農業である。76の州に分かれ、それらは北部、北東部、中央部、南部の4つの地域グループに分類されている。ほとんどの地域は熱帯に属し、2つの季節を持つ。暖かく多雨で曇りがちの南西モンスーン(5月中旬から10月まで)と、涼しくて乾燥した北東モンスーン(11月から4月中旬まで)である。しかし南部の地峡地帯はいつも高温多湿である。極めて多様な種類の農作物が栽培されているため、農業が行われている地域ではさまざまな生態型が見られる。いくつかの在来種の作物、なかでも特にコメが、かつて栽培されていたし、現在も栽培され続けている。コメの在来種としてはPlai Ngahm、Nahng Mon、Leuang Pratew、Jek Chuey、Sang Yodなどがある。農業生態学的な分類方法によると、タイの国土は4つの生態系に分けられる。つまり灌漑農耕地域、天水農耕が行われる低地、地下水利用地域、そして高地である。コメの栽培が一番多いのは天水農耕が行われる低地であり、次いで灌漑農耕地域、地下水利用地域、高地が続く。コメ栽培が行われる地域の80%以上が天水農耕地域にあり、そこではモンスーンの降雨が唯一の水源であるため、年に一度、雨季にだけコメが栽培される。残りの20%以下の土地で灌漑農耕が行われており、そこでは灌漑用水のおかげで雨季だけでなく乾季にもコメが栽培されている。

1 0 0 0 OA 魚の尾鰭の形について

- 著者

- 柴岡 与志夫

- 出版者

- 相愛大学

- 雑誌

- 相愛大学研究論集 = The Annual Report of Researches of Sōai University (ISSN:09103538)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.141-146, 1989-03

1 0 0 0 地域活性化を目的とした地域ブランドの構築「主体」に関する研究

- 著者

- 福岡 賢昌

- 出版者

- 地域活性学会

- 雑誌

- 地域活性研究 (ISSN:21850623)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.357-366, 2014

- 著者

- Naomi Miyamoto Hideaki Senjyu Takako Tanaka Masaharu Asai Yorihide Yanagita Yudai Yano Tsuyoshi Nishinakagawa Kenji Kotaki Chika Kitagawa Naoto Rikitomi Ryo Kozu Sumihisa Honda

- 出版者

- 東北ジャーナル刊行会

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.232, no.1, pp.1-8, 2014 (Released:2014-01-09)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1 13

Air pollution in Japan caused respiratory disease, such as chronic bronchitis and asthma, in many individuals in the 1960s. Although air pollution has decreased, many victims of air pollution-related respiratory disease are limited in their activities of daily living because of respiratory symptoms. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of pulmonary rehabilitation in victims of air pollution-related chronic bronchitis or asthma. Subjects were enrolled in a 12-week (2-week inpatient followed by 10-week outpatient) pulmonary rehabilitation program. The program comprised conditioning, strength training, endurance training, and patient education. We assessed the Modified Medical Research Council (MMRC) dyspnea grade, pulmonary function, peripheral muscle force, incremental shuttle walk distance (ISWD), and physical activity at baseline and immediately after the program. Twenty-nine subjects (mean age 74.2 ± 10.1 years, 11 males) completed the program, including 11 subjects with COPD and 18 subjects with asthma. Following rehabilitation, the participants (n = 29) showed significant improvements in MMRC dyspnea grade, vital capacity % predicted, quadriceps force and ISWD (all P < 0.05). Sub-group analyses revealed that all these variables were significantly improved in subjects with asthma. In contrast, subjects with COPD showed significant improvements only in quadriceps force and ISWD (both P < 0.05). Thus, pulmonary rehabilitation is an effective method of improving exercise capacity and dyspnea in officially acknowledged victims of air pollution-related asthma. In conclusion, we recommend that patients with chronic bronchitis or asthma, resulting from exposure to air pollution, are referred for pulmonary rehabilitation.

1 0 0 0 IR ヘイト・スピーチ再訪(2)

- 著者

- 成嶋 隆

- 出版者

- 獨協大学法学会

- 雑誌

- 独協法学 (ISSN:03899942)

- 巻号頁・発行日

- no.93, pp.762-695, 2014-04

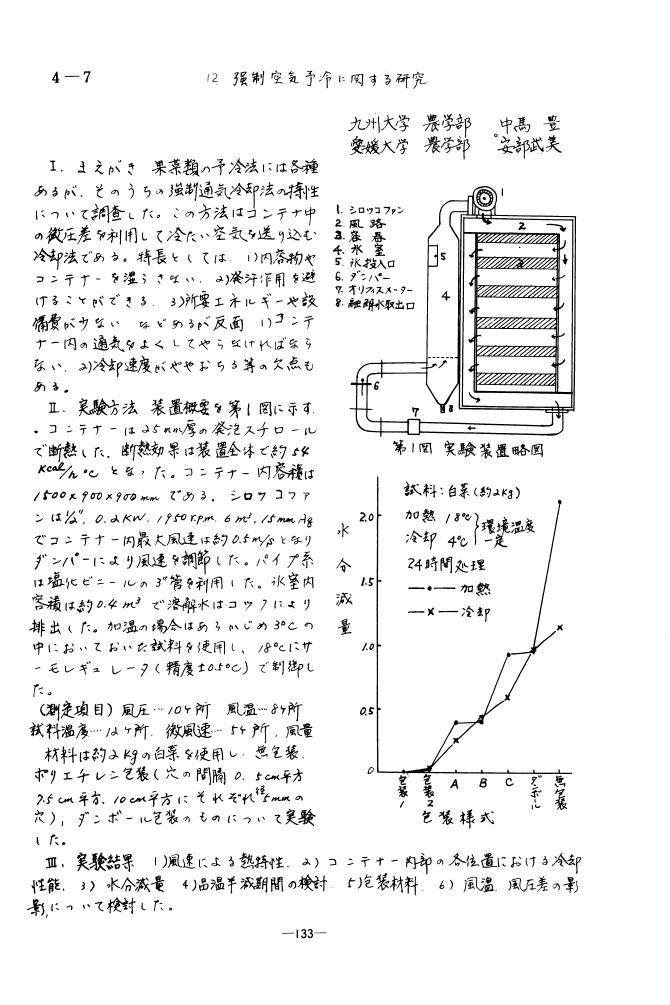

1 0 0 0 OA 強制空気予冷に関する研究

- 著者

- 中馬 豊 安部 武美

- 出版者

- 農業食料工学会

- 雑誌

- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.Supplement1, pp.133-133, 1967 (Released:2010-04-30)

1 0 0 0 OA 就学後に人工内耳埋め込み術を行なった人工内耳装用児1例の訓練効果について

- 著者

- 土井 礼子 徳光 裕子

- 出版者

- 日本聴覚医学会

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.549-550, 2008-09-05 (Released:2010-08-05)

- 著者

- 佐藤 忠昭 小竹森 訓央 広瀬 可恒

- 出版者

- 北海道大学農学部附属牧場 = Livestock Farm, Faculty of Agriculture, Hokkaido University

- 雑誌

- 北海道大学農学部附属牧場研究報告 (ISSN:03856097)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.36-46, 1970-10-30

- 著者

- 三股 正年 高野 信雄 山下 良弘 宮下 昭光

- 出版者

- 日本草地学会

- 雑誌

- 日本草地学会誌 (ISSN:04475933)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.187-197, 1967-02

1)蹄耕法による草地造成の適用性を明らかにするため,長草型野草地で慣行機械処理による造成草地と対比しながら3カ年試験を行なった。2)造成時における播種牧草の定着数は蹄耕区では114本/m^2(イネ科草78,マメ科草36)であったが,ストッキングを行なわない場合には51本/m^2と1/2以下であった。デスクハローにより播種床を造成した地表処理区は242本/m^2であった。3)蹄耕区,地表処理区ともに初年目2回,2年目5回,3年目6回草生に応じて利用率65%程度の放牧を行なった。これらの結果は2年目の第1回の放牧時には蹄耕区83.7%の牧草率(マメ科草率54.3%)を示して良好な草生となり,地表処理区とほぼ同様な良好な草地造成が達成された。4)3カ年間の牧養力では,自然区はha当り採食利用草量36.6トンで693頭の放牧がなされた。蹄耕区は107.5トンの利用草量で1,642頭,地表処理区で117.4トンの草量と1,817頭の放牧ができた。5)刈取り法による3カ年平均の1日1頭(体重500kg換算)の採食栄養量は自然区でDM 12.4,DCP 1.56,TDN 8.41各kgであり,蹄耕区ではDM 9.2,DCP 1.91,TDN 6.97各kgであった。地表処理区ではDM 7.6,DCP 1.89,TDN 6.06kgであった。6)蹄耕法による草地造成は,火入れ後に燐酸を主体とする施肥と地表播種を行ない,ha当り延70頭(体重500kg換算牛)のストッキングによって牧草種子の土壌への密着を図る。その後は草生に応じた放牧利用によって良好な草地の造成が可能であることが立証された。7)蹄耕造成法において,今後はストッキングの時期,ストッキング後の第1回放牧のタイミング,ストッキングの強さ,施肥量などについて検討する必要がある。

1 0 0 0 OA かつお節のシラタに関する研究-III

- 著者

- 小泉 千秋

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.255-260, 1961-03-25 (Released:2008-02-29)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 2 2

In the previous papers1), 2), results of spectrophotometric studies on discoloration of katsuobushi have been reported. On the present work, histological pattern of muscular tissue in katsuobushi was observed with a microscopic technique. While the muscle fibers in the normal portion of katsuobushi were found lying compactly aggregated in some places (Figs. 1 and 3) and mutually separated in other places (Fig. 2), muscle fibers in a part of shirata were always separated from one another, leaving large gaps between them (Fig. 4). In a pieces of katsuobushi made from a muscular tissue of a large fat content like sanriku-bushi (Fig. 2), a layer of fat was found distributed so as to fill up the interstices of muscle fibers keeping the fibers from close aggregation. According to the result of a test with Schiff's reagent, the fat in this condition is regarded to have been autoxidized. If the results of the previous reports are referred to, it may be said that the fat takes part in the turning ashy white of the fatty tissue with formation of shirata and makes, further, a cause of the moldering of a katsuobushi. Apart from the concern of subcutaneous fat, skipjack specially suited to be manufactured into katsuobushi is generally rather poor in the content of body fat. The muscular tissue of such skipjack is scarcely spreaded with fat (Figs, 5 and 6). But in the case of finished katsuobushi it is general that fat exists as distributed throughout the muscular tissue (Figs. 1 and 2). To clarify the cause inducing this discrepancy, the histological change of muscular tissue that occurs in the manufacturing course for katsuobushi was persuaded by observing the permeation of subcutaneous fat into the muscular tissue (Figs. 7, 8 and 9). The results of this inquiry indicates that subcutaneous fat goes distributed between the muscle fibers in the processing stage of smoking (according to the routine procedure, katsuobushi is prepared by smoking a previously boiled flesh of skipjack and then drying the smoked flesh). The subcutaneous fat permeated into muscular tissue in the smoking process may thus be looked upon as a grave cause that induces the decolorization of katsuobushi to the state of shirata.

1 0 0 0 OA イカロドプシン反応中間体のX線結晶構造解析

視物質ロドプシンのバソ中間体とその光異性体イソロドプシンの結晶構造を求め、光反応サイクルの初期過程の様子を明らかにし、シグナリングに必須な構造変化を明らかにした。暗順応状態とイソロドプシンの構造を比較すると、レチナールは膜面に平行にポリエン鎖平面を向けており、レチナールと膜貫通へリックス3との立体障害がイソロドプシンを安定に保持することが明らかとなった。一方、暗順応状態からバソ中間体への遷移によってポリエン鎖平面は膜の法線方向へと回転しポリエン鎖は細胞質側へと大きく移動した。この時、レチナールは大きく捻じれ、近傍残基の側鎖に相補的な動きが惹起され、吸収した光エネルギーはレチナールおよび近傍残基の歪みとして蓄えらえることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA デカルトにおける比例と道徳の関係について

- 著者

- 名須川 学

- 出版者

- 筑波大学哲学・思想学会

- 雑誌

- 哲学・思想論叢 (ISSN:02873702)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.37-49, 2004-01-31

本稿は、デカルト哲学における「比例」(proportion)の概念を、彼の「道徳」(morale)概念との関係において捉え直し、再考することを目的としている。その問題意識の所在は、かの『方法序説Discours de la Methode』(一六三八年)における第二部と第三部との ...

1 0 0 0 OA 政治家群像

- 著者

- 中外商業新報編輯局 編

- 出版者

- 千倉書房

- 巻号頁・発行日

- 1932