2 0 0 0 OA 高血圧に対する足三里穴刺鍼の有効性について 封筒法による臨床比較試験

- 著者

- 河瀬 美之 石神 龍代 堀 茂 中村 弘典 服部 輝男 田中 法一 絹田 章 平松 英敬 皆川 宗徳 黒野 保三

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.185-189, 2000-05-01 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

足三里穴の降圧効果を検討する目的で、封筒法による鍼治療の多施設臨床比較試験を行った。高血圧状態の患者に対し、足三里穴を使用する群と使用しない群に分けて血圧値の推移を検討した結果、両群の群間には有意な差はなく、足三里穴の有効性までは認められなかった。

2 0 0 0 OA 日本国内におけるエキノコックス症

- 著者

- 今野 兼次郎

- 出版者

- 北関東医学会

- 雑誌

- 北関東医学 (ISSN:13432826)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.157-159, 2001-03-01 (Released:2009-10-21)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA 認識的準備活動を導入した統計の基礎を扱う反転授業の実践と評価

- 著者

- 伏木田 稚子 大浦 弘樹 吉川 遼

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.44054, (Released:2020-09-07)

- 参考文献数

- 39

本研究では,統計の基礎とデータ分析を扱う反転授業において,受講生の理解度と講義動画の視聴行動を検討した.実践では,講義動画と対面学習の内容に関連があり,真正性の高い問題解決を要するゲームを用いて,動画視聴の前に認識的準備活動 (EPA) を行った.EPAの実施単位として個人EPA群と協調EPA群を設定し,受講前,中間,受講後の理解度テストの得点を比較した後,動画視聴の比率やスタイルを分析した.その結果,(1) 個人EPA群と協調EPA群の違いにかかわらず,受講生全体の理解度が向上する,(2) 協調EPA群の方が,対面での演習活動前に理解度がより向上しやすい,(3) 個人EPA群の方が講義動画を選択的に反復視聴する傾向がみられる,などの示唆が得られた.

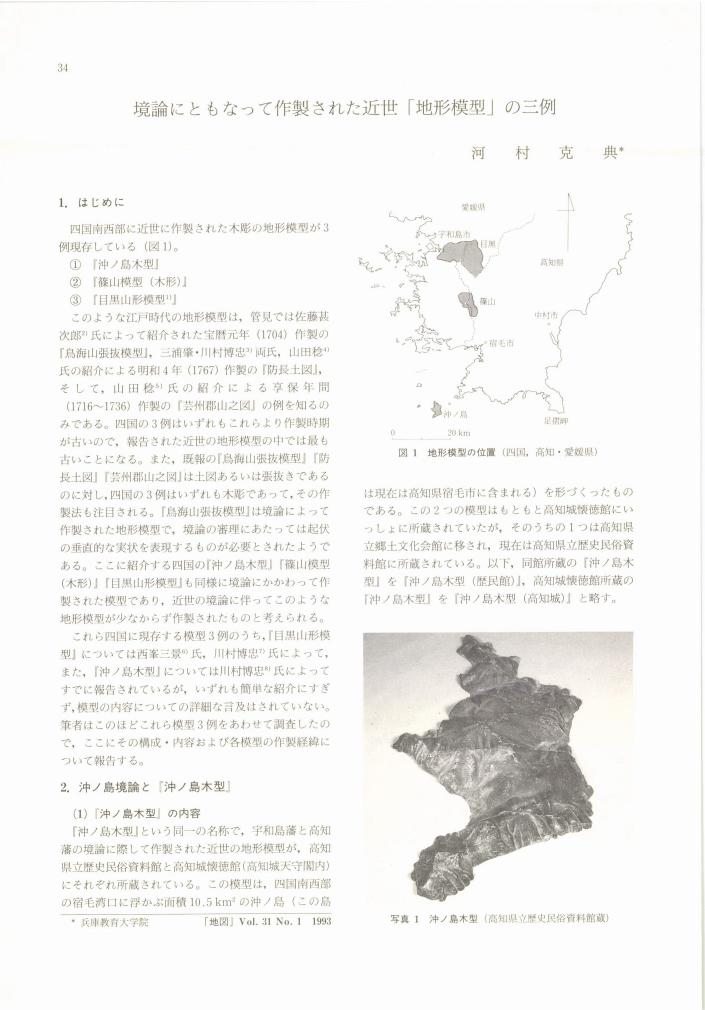

2 0 0 0 OA 境論にともなって作製された近世「地形模型」の三例

- 著者

- 河村 克典

- 出版者

- 日本地図学会

- 雑誌

- 地図 (ISSN:00094897)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.34-40, 1993-03-31 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 24

- 著者

- Fumika Azuma Kazuya Nokura Tetsuharu Kako Mari Yoshida Shinsui Tatsumi

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.7635-21, (Released:2021-10-12)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1

A 57-year-old woman presented with optic neuritis with repeated clinical symptoms of focal demyelination of the cerebral white matter and brain stem for 14 years. At the end of the patient's course, the clinical signs mimicked secondary progressive multiple sclerosis, but whether it was caused by interferon administration or neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD)-or a combination of both or others-was unclear. Histopathological findings indicated the etiology to be NMOSD, with no apparent plaque in spinal cord specimens. This case suggests that an accurate clinical diagnosis requires serum anti-aquaporin 4 antibody measurements as well as an autopsy examination.

2 0 0 0 OA 制限型フロンティア分子軌道法によるラジカル重合の成長反応速度の考察

- 著者

- 井本 稔 大内 辰郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)

- 巻号頁・発行日

- vol.1986, no.4, pp.585-590, 1986-04-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

Hückel MO法およびab initio RHF MO法によってラジカル重合における成長反応の活性化エネルギーEp≠ は, ラジカルのSOMOとモノマーのLUMOの固有値の差幅が大きいほど小さくなることを知った。また笛野らの報告によって, 6種のラジカルがエチレンに付加する場合にも同じ結論になることを計算した。その結果は式(3)としてまとめられる。その理由を7種のモノマーの成長反応について考察した。ラジカルのSOMOはまずモノマーのHOMOと作用する(摂動エネルギー, ΔE1)。新しくできるSOMOはつぎにLUMOと作用する(摂動エネルギー,ΔE2)。SOMO-HOMOの摂動では電子はモノマーからラジカルに流れ, SOMO-LUMOの摂動では電子はラジカルからモノマーに移行する。その電荷移動の大きさはΔEに比例する。この場合はΔE1の方がΔE2より大きく, したがってモノマーからラジカルへ電荷移動が起こる。その電荷移動が成長反応のすすむ条件の1部になるとして, 次式(10)を提出した。Ep≠=C-γ(ΔE1-ΔE2) (10)式(10)から式(3)を導くことは容易であった。ただしフロンティァMOで計算したΔE1が1.9±0.4eVという定数値になることが式(3)の誘導を可能した。

2 0 0 0 OA フィリピン海プレート沈み込みに伴う浅部および深部スロー地震群

- 著者

- 小原 一成

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.9, pp.437-447, 2009 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 3 1

近年の高密度地震観測網整備に伴い,南海トラフから西南日本に沈み込むフィリピン海プレートの境界付近で,様々なスロー地震が検出されている.巨大地震発生域の深部では,数日間継続するプレート境界固着すべりとしての短期的スロースリップイベント,周期20秒に卓越する深部超低周波地震,2 Hzに卓越する深部低周波微動が,全長約600 kmの帯状領域に沿って複数のセグメントに分かれ,半年あるいは3ヶ月など周期的に発生する.また,南海トラフ陸側の付加体内部では周期約10秒に卓越する浅部超低周波地震が発生している.これらのスロー地震は,浅部では付加体変形過程,深部では沈み込むフィリピン海プレートの海洋地殻あるいは付加体堆積物での脱水分解反応や変成作用と関わっている可能性があり,プレート沈み込み帯における地質体形成や流体循環の現場を反映するものとして注目される.

2 0 0 0 OA ハブ毒とエラブウミヘビ毒の研究

- 著者

- 本間 学 阿部 良治 小此木 丘 佐藤 信 小管 隆夫 三島 章義

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.6, pp.281-289, 1965-06-25 (Released:2009-02-19)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 3 3

This paper outlines the natures of Habu snake and Erabu sea snake and properties and actions of their venoms. Moreover was described the effect of tannic acid on the venoms.Habu snake (Trimereserus flavoviridis) is venomous, landinhibiting on the Amami islands and about 150cm long. The victims of Habu snake bite was estimated at 250 to 300 each year. The death rate during recent 7 years was more than 1 per cent. The minimal lethal dosis for mice, weighing 15 to 17g. was about 150γ/0.1ml by intramusculare injection. It was considered that the venom was composed of haemorrhagic, angiotoxic and myolytic factors, which were completly inactivated by heating at 100C for 10 minutes, and heat-stable myolytic factor.Erabu sea snake (Laticauda semifasciata) lives on the coast of Amami Oshima, and has strong fatal venoms. Minimal lethal dosis, in experiments with mice weighing 15 between 17g., was about 6γ/0.1ml by the intramusculare injections. Erabu sea snake venom is considered to have chiefly neurotoxic component which was relatively stable in heating.It was recognized that the toxic activities of the venoms of these different species were inhibited by aqueous solution of tannic acid; a 8.5% solution inactivated lethal and local haemorrhagic activities of 500γ/0.1ml of Habu snake venom, and fatal toxicities of 25γ/0.1ml of Erabu sea snake venom.The above mentioned effect of tannic acid on the venoms may be due to coagulations of the venom and tissue proteins by tannic acid.

2 0 0 0 OA 米の天日干し及び熱風式機械乾燥の乾燥手法の差異が品質に及ぼす影響

- 著者

- 深井 洋一 坂槇 秀夫 塚田 清秀

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.5, pp.347-351, 2007-10-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

天日干しと熱風乾燥の乾燥手法の差異が品質に及ぼす影響を検討した。官能検査では,総合味および硬さの3項目において,天日干しは熱風乾燥と比べ,有意に優れることが評価された。炊飯品質では,天日干しは熱風乾燥より,食味スコァ等の5項目において品質指標が向上する傾向を示した。糊化特性は,天日干しは熱風乾燥と比べて,糊化開始温度が低く,最高粘度は高かった。電子顕微鏡では明確な差の断定には至らなかったが,天日干しと熱風乾燥の澱粉粒の形状の違いが膨潤性に影響している可能性が考えられた。これらのことから,本条件下では,天日干しは熱風乾燥を上回る米の品質を具備している可能性が示唆され,米本来のおいしさを損なわない乾燥処理に起因すると推察した。

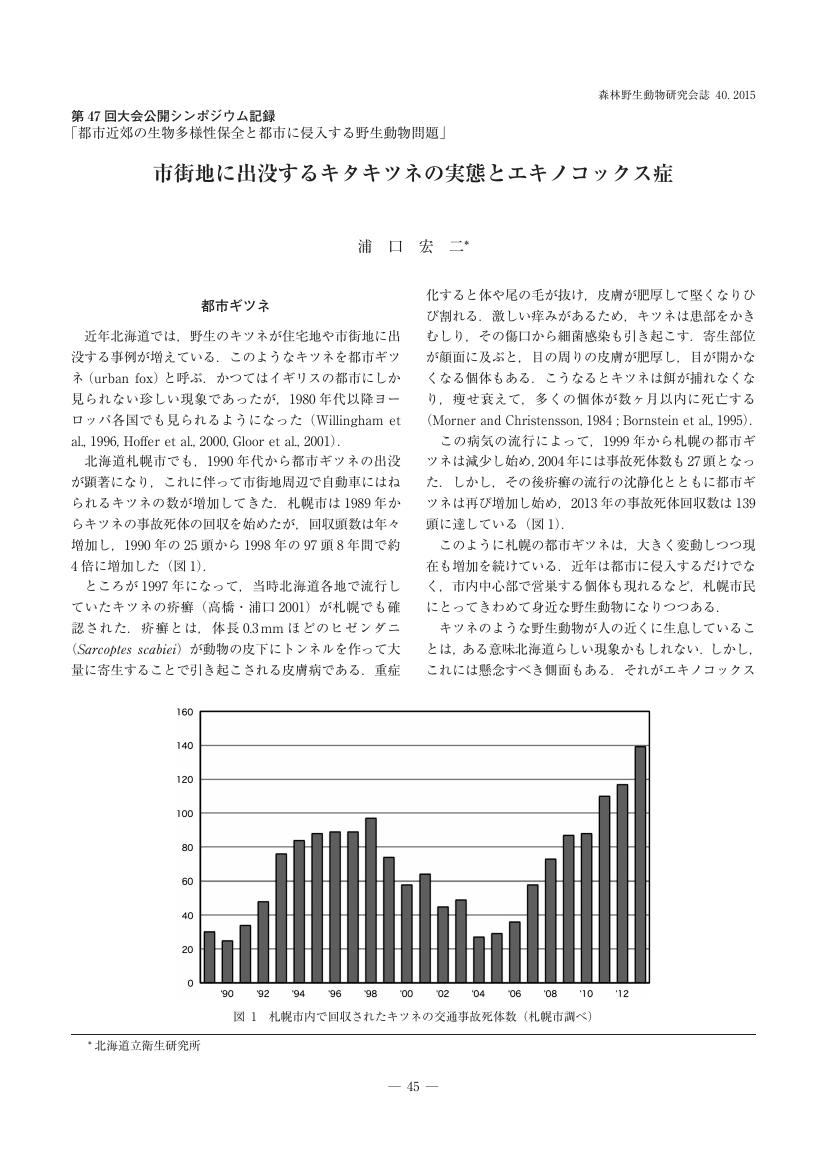

2 0 0 0 OA 市街地に出没するキタキツネの実態とエキノコックス症

- 著者

- 浦口 宏二

- 出版者

- 森林野生動物研究会

- 雑誌

- 森林野生動物研究会誌 (ISSN:09168265)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.45-49, 2015-03-30 (Released:2018-04-01)

- 参考文献数

- 9

- 著者

- Md Mehedi Iqbal Masahiko Nishimura Md. Nurul Haider Masayoshi Sano Minoru Ijichi Kazuhiro Kogure Susumu Yoshizawa

- 出版者

- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles

- 雑誌

- Microbes and Environments (ISSN:13426311)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.ME21037, 2021 (Released:2021-10-13)

- 参考文献数

- 81

- 被引用文献数

- 10

Zostera marina (eelgrass) is a widespread seagrass species that forms diverse and productive habitats along coast lines throughout much of the northern hemisphere. The present study investigated the microbial consortia of Z. marina growing at Futtsu clam-digging beach, Chiba prefecture, Japan. The following environmental samples were collected: sediment, seawater, plant leaves, and the root-rhizome. Sediment and seawater samples were obtained from three sampling points: inside, outside, and at the marginal point of the eelgrass bed. The microbial composition of each sample was analyzed using 16S ribosomal gene amplicon sequencing. Microbial communities on the dead (withered) leaf surface markedly differed from those in sediment, but were similar to those in seawater. Eelgrass leaves and surrounding seawater were dominated by the bacterial taxa Rhodobacterales (Alphaproteobacteria), whereas Rhodobacterales were a minor group in eelgrass sediment. Additionally, we speculated that the order Sphingomonadales (Alphaproteobacteria) acts as a major degrader during the decomposition process and constantly degrades eelgrass leaves, which then spread into the surrounding seawater. Withered eelgrass leaves did not accumulate on the surface sediment because they were transported out of the eelgrass bed by wind and residual currents unique to the central part of Tokyo Bay.

2 0 0 0 OA 高グリシン血症 (グリシン脳症) の病因と発症機構

- 著者

- 多田 啓也

- 出版者

- 日本医科大学医学会

- 雑誌

- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.6, pp.375-380, 1993-12-15 (Released:2010-03-01)

- 参考文献数

- 24

2 0 0 0 OA Single Cell Oil 微生物によって作られる有用油脂類

- 著者

- 清水 昌

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.5, pp.312-322, 1993-05-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 OA アイガモ栽培による米の食味とPlacebo効果

- 著者

- 浅野 紘臣 磯部 勝孝 坪木 良雄

- 出版者

- CROP SCIENCE SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 日本作物学会紀事 (ISSN:00111848)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.174-177, 1998-06-05 (Released:2008-02-14)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 4 3

慣行栽培とアイガモ栽培(有機農法)により栽培された米の食味について官能試験により調査した.米の食味は, 総合評価ではアイガモ栽培米より慣行栽培米の食味が高いと判断された.その要因として, 慣行栽培米に比べてアイガモ栽培米はタンパク質含量が1%以上高いことが上げられる.しかし, 官能試験を行う前にアイガモ栽培米に関する幾つかの情報をパネルに伝えることによって, アイガモ栽培米の食味評価が若干高まった.言い換えれば, 米の情報を消費者に提供することによって, 消費者の米に対する評価が変化することを示唆していると思われた.

2 0 0 0 OA 幾何言語 (GFOMETRY) の開発

- 著者

- 島田 静雄

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 電算機利用に関するシンポジュウム講演集 (ISSN:09134018)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.45-52, 1985 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 2

幾何学は本質的に代数学とは異なった数学であって、人間の感覚に訴えて理解することが極めて多い。幾何学的性質をコンピューターで処理させようとすると、座標系の定義や種々の約束事を定めて計算に乗せるのであるが、解が一つとは限らないし、解の性質それぞれに幾何学的な意味を伴う。我々が幾何の命題を言葉 (言語) で表現することを、コンピューターも解読して必要な処理流を施すようなプログラム言語をGEOMETORYと呼ぶことにした。例えば、「2点A, Bを結ぶ直線と、C, Dを結ぶ直線との交点Eを求める。」という命題を記述するとき L1=A@B: L2 =C@D: E=L1&L2, または一行で E= (A@B)&(C@D) のように書いてみようというのである。このような表現を可能とする言語の開発は、コンパイラーを開発することと同じである。この場合、データのタイプとして実数型、整数型という考えを拡張して、ベクトル、直線、平面、マトリックスなども含めることが必要になる。代入則や演算則は当然のことながら代数計算とは異なった定義とした。

2 0 0 0 OA 状態-特性不安尺度(STAI)の検討およびその騒音ストレスへの応用に関する研究

- 著者

- 岩本 美江子 百々 栄徳 米田 純子 石居 房子 後藤 博 上田 洋一 森江 堯子

- 出版者

- 日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.6, pp.1116-1123, 1989-02-15 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 7 17 2

これまで著者らは生体に対する騒音ストレス作因の生理的影響に関する研究を行うなかで,生理的のみならず心理的な影響をも把握することの必要性を感じた。物理的ストレスが心理的,情動的ストレスとなって不安を生ずる事は,Aiken1)の不安とストレスは[異体同形]であるとの提言からも考えられることである。従来不安の問題は,Kierkegaard2)に代表されるように,主として哲学ことに宗教と倫理学の課題であった。それを心理学の領域で,はじめて病態心理との関連において概念づけたのは精神分析学を樹立したFreud3)であり,彼は神経症的状態の治療においても不安を中心的な問題として重視した。一般に用いられるようになった最初の不安検査は,Taylor4)によって開発され公表された顕在性不安尺度(Manifest Anxiety Scale: MAS)である。その後一連の不安研究の後,Cattell and Scheier5)やLazarusら6)は不安をその特質から一過性にみられる気分としての不安状態と不安への陥りやすさとして捕えられる性格傾向としての不安特性の二つに分けることを提案した。この二つの不安についてSpielberger7)が明確に定義づけをした。すなわち不安には,ある状況下で大きく変動するような状態としての不安(state-anxiety以下A-Stateと略記)と,ある個人において比較的一定していると言われる性格特性としての不安(trait-anxiety以下A-Traitと略記)の二つがある。さらにSpielberger, Gorsuch and Lushene8)は諸種の不安尺度を検討して,既存のどの尺度も状態としての不安と性格としての不安を区別せずに測定しており,不安に関するこれまでの全ての質問票テストはA-Traitを測定していると指摘し,最終的にこのA-StateとA-Traitを測定する尺度として1970年に状態-特性不安尺度State-Trait Anxiety Inventory(略してSTAIと呼ばれる)を発表した。本研究の目的は,若年者および高齢者,また各種状態におけるSTAIの検査結果から,この尺度の妥当性,信頼性を検討することである。さらに衛生学分野において,環境の変化特に騒音が人に対して精神的ストレス因子となって負荷したときのSTAIの応用の良否を検討することをも目的とするものである。

2 0 0 0 OA 宮城県丸森町宗吽院所蔵高野雅楽編「仙台藩士クナシリ和歌覚」について

- 著者

- 宮本 花恵

- 出版者

- 北海道立北方民族博物館

- 雑誌

- 北海道立北方民族博物館研究紀要 (ISSN:09183159)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.093-106, 2020 (Released:2021-01-31)

In 1804, Russian envoy Nikolai Petrovich Rezanov sailed to Nagasaki, where he demanded diplomatic relations and trade with Japan. However, the Shogunate rejected their request. Dissatisfied, the Russians attacked Japanese strategic points of Etorofu Island and Karafuto (Sakhalin Island) in 1806 to 1807, and the shogunate forces there were defeated. The shogunate ordered the Tohoku lords to protect the northern region. Takano Uta Tomoaki was also one of the people ordered to guard Ezochi (Hokkaido). He was samurai in the Sendai domain. In 1808, he was commanded to protect Kunashiri Island. What's unique is that he and his men read waka poems as the Russian threat loomed

2 0 0 0 OA Characteristics of soil and hillslope responses in humid tropical forests in Sumatra, Indonesia

- 著者

- Takahiro Sayama Ryoko Araki Kodai Yamamoto Apip

- 出版者

- Japan Society of Hydrology and Water Resources (JSHWR) / Japanese Association of Groundwater Hydrology (JAGH) / Japanese Association of Hydrological Sciences (JAHS) / Japanese Society of Physical Hydrology (JSPH)

- 雑誌

- Hydrological Research Letters (ISSN:18823416)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.23-30, 2021 (Released:2021-04-15)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 2

Extensive deforestation in tropical regions may significantly influence the hydrological cycle. However, subsurface runoff processes in thick soil layers in humid tropical forests are poorly understood; thus, the impact of land-use changes in such regions remains unclear. To understand runoff generation mechanisms in the humid tropics, we monitored groundwater and soil moisture dynamics in a forested hillslope in Sumatra, Indonesia. We also conducted field and laboratory experiments to determine soil hydraulic characteristics and used the results to simulate vertical infiltration and groundwater recharge. Although the soil is categorized as silty clay loam, the high infiltrability and high water retention capacity of the soil enabled infiltration during storm events and recharge to groundwater. Within the 4–5 m thick soil layer at the foot of the hillslope, the shallow groundwater table quickly responded to rainfall and did not drop below a depth of 2–3 m, possibly due to continuous flow contributions from the upslope. Overall, this study demonstrates the importance of subsurface flow and vertical infiltration in thick soil layers in humid tropical regions.

2 0 0 0 OA 新規有機多環状化合物の合成

- 著者

- 佐々木 正

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.289-300, 1981-04-01 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 91

Beginning from a general survey of the characters of polycarbocyclic compounds as one of the possible future ones, the importance and utility of the pericyclic reactions are discussed from a viewpoint of their synthesis and their synthesis is reviewed on the focus of the intramolecular Diels-Alder reactions.

2 0 0 0 OA 空想科学で遊んでみたら……

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- らん:纜 (ISSN:09160981)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.66-67, 1999-03-30 (Released:2018-02-25)