4 0 0 0 OA 秋田焼山火山における過去6000年間の爆発的活動による降下火砕物の層序,年代,化学的特徴

- 著者

- 南 裕介 伊藤 順一 草野 有紀 及川 輝樹 大場 司

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.39-57, 2023-06-30 (Released:2023-07-27)

- 参考文献数

- 39

Akita-Yakeyama Volcano is an active stratovolcano located on Northeast Honshu island, Japan. Recent eruptive activity has occurred on the flank of the volcano in May 1997 and in the summit crater (Karanuma vent) in August 1997. These events indicate that Akita-Yakeyama Volcano has a high potential for future eruptions. In order to better understand the hazards posed by Akita-Yakeyama Volcano, this study focused on the modern explosive activity of Akita-Yakeyama during the last 6000 years. The authors conducted field observations and excavation surveys at outcrops, whole-rock chemical analysis, volcanic glass chemical analysis, and radiocarbon dating for intercalated paleosol layers. As a result, at least nine layers of pyroclastic fall deposits derived from Akita-Yakeyama during the last 6000 years were recognized, ranging from Volcanic Explosivity Index (VEI) levels of 1 to 2. In chronological order, the major pyroclastic fall deposits consist of AKY8 (45th to 47th century BC), AKY7 (10th to 29th century BC), AKY6 (2nd to 8th century BC), AKY5 (1st century BC to 2nd century AD), AKY4 (5th to 9th century AD), AKY3 (1678 AD), AKY2 (1892 AD), AKY1 (1951 AD) and 1997 eruption ejecta. The decreasing proportion of juvenile materials in eruptive deposits over the last 6000 years is consistent with a reduced magma contribution. It indicates that the development of the hydrothermal system is likely to play an important role in future eruption scenarios for Akita-Yakeyama Volcano.

4 0 0 0 OA 「普遍」の変容 反・普遍言語論を手がかりに

- 著者

- 鵜飼 大介

- 出版者

- 日本社会学理論学会

- 雑誌

- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.84-99, 2007 (Released:2020-03-09)

ヨーロッパにおける近代的な言語経験を特徴づける一事象として、普遍言語の構想と運動が挙げられる。「普遍性」は「特殊性」との関係において意味をもつように、普遍言語も特殊言語との関係においてこそ、はっきりと姿をあらわしてくる。本論は「普遍言語」と「特殊言語」との関係性の様態を、歴史的にたどるべく、反・普遍言語(論)の変容を見ていく。普遍言語と対をなす特殊言語とは、実際のところ「俗語」または「国語」のことである。17世紀以降、普遍言語において見込まれる〈超・普遍性〉は退縮していき、19世紀末以後にエスペラントが「国際共通語」「国際補助語」と称されたように、既存の諸国語に大幅に譲歩し、〈間・特殊性〉とでもいうべきものへと変容していく。反面、特殊言語たる国語のほうは、次第にその言語的「厚み」が見出され、意義と重要性を高めていく。そうした動向のなか、18世紀におけるフランス語、19世紀における印欧祖語、20世紀における英語など、それぞれ様態は異なるものの、特殊言語が普遍性に近づいたり、それを擬態したりする事態も見受けられた。

4 0 0 0 筑波大学キャンパス情報ネットワークシステムの設計と実装

- 著者

- 三宮 秀次 佐藤 聡 片岸 一起 滝沢 穂高

- 雑誌

- 研究報告インターネットと運用技術(IOT) (ISSN:21888787)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023-IOT-61, no.12, pp.1-6, 2023-05-04

筑波大学キャンパス情報ネットワークシステムにおいては,大学基幹ネットワークシステムとしての安定運用の実現と情報セキュリティの維持に加えて,調達費用の削減が求められている.本稿は,これらの要件を満たすための設計上の工夫とその実装を説明するとともに,リース期限を迎える現行システムに代わる次期システムの調達における取り組みを述べる.具体的には,学内・学外間に加えて,学内サブネットワーク間の通信についても,全数監視を実現するセキュリティサブシステムの構成とその活用計画を説明する.さらに,これまでの運用実績・経験に基づく,安定運用と,機器点数の削減を実現するネットワークシステム構成を説明する.最後に,入札における競争を促すとともに,ポリシー策定における重要な判断材料である,情報セキュリティにかかる費用を可視化するための分割調達の試みを紹介する.

4 0 0 0 OA 富山県立近代美術館問題という言説空間

- 著者

- 横尾 千穂

- 出版者

- 文化資源学会

- 雑誌

- 文化資源学 (ISSN:18807232)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.25-41, 2023 (Released:2023-07-14)

- 参考文献数

- 65

1986年、大浦信行の連作版画作品「遠近を抱えて」に使用された昭和天皇の写真のコラージュに対し、富山県議会で議員が用いた「不快感」という言葉が、議会内容とともに報道され、作品・図録の非公開や作品売却・図録処分など、社会的な関心を集める事態が次々と生じた。これらの事態では、作品評価、表現の自由、芸術文化の制度や公共性のあり方が、議会、市民運動、美術領域、法領域で議論され、現在では「富山県立近代美術館問題」という、表現の自由や検閲の問題として認識されている。そのため、これまで同問題が、各領域の内部で共有される情報媒体に依存し議論され、それぞれの言説群の関係性によって形作られてきた点は注目されてこなかった。さらに、各領域の議論を俯瞰して問題の全体像を捉える試みもなかった。そこで本論では、議員の発言が報道される1986年から、大浦と市民団体による裁判が上告棄却される2000年までに発行された、新聞、雑誌、ミニコミ誌、裁判資料等の収集を行い、同問題に対する認識の整理を行った。その上で、各領域で行われた議論の関係性から、同問題の全体像を再構成するとともに課題を示した。まず同問題では、天皇の肖像権、表現の自由、美術の専門性といった観点が、議会の作品評価をめぐる議論に登場し、同問題を規定する観点を形成した。さらに、事態が生じるたびに、作品の表現内容、作品への措置、社会状況が、要因や要求として主張された。しかし裁判を機に、当事者ごとの立場が明確になり、問題はむしろ膠着状態を強めていった。同問題では、各領域の常識的な解釈に、関係する他領域の見解との摩擦が生じることで、各領域の専門的・経験的な妥当性が高まっていった。また、大浦作品は評価の是非に関わらず、ある逸脱性が確認されることでしか記述されてこなかった。同問題の課題とは、こうした複雑な議論の関係性に与しながら、それぞれの言説群の内側で問題を解決しようとすることで、慢性的な議論が続いていることである。

4 0 0 0 OA 2020年医学物理士就労状況アンケート報告

- 著者

- 遠山 尚紀 岡本 裕之 黒岡 将彦 木藤 哲史 株木 重人 古徳 純一 福士 政広 大野 達也 唐澤 久美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本医学物理学会

- 雑誌

- 医学物理 (ISSN:13455354)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.123-142, 2022-09-30 (Released:2022-09-30)

- 参考文献数

- 2

The questionnaire survey was conducted in 2020 to investigate the working conditions of qualified medical physicists in Japan. We developed a web-based system for administering the questionnaire and surveyed 1,228 qualified medical physicists. The number of received responses was 405. We summarized the results of the survey by job category. The obtained results showed that most of the people working as certified medical physicists met the following conditions: (1) position of healthcare occupation, (2) direct supervisor is a medical doctor or a medical physicist, (3) licensed or passed an examination for a Class I Radiation Protection Supervisor, (4) without the license of professional radiotherapy technologist, (5) master’s or doctor’s degree, (6) being assigned to the section that is different from the radiological technologist section. The average annual salary was approximately 600,000 yen higher for those employed as medical physicists than for those employed as radiotherapy technologists. The percentage of work performed by a certified medical physicist in radiation therapy greatly varies depending on whether the physicist is dedicated to treatment planning and equipment quality control. Alternatively, the proportion of the true duties of medical physicists in charge of radiation therapy, as considered by qualified medical physicists in radiation therapy, was the same regardless of whether they were working full-time or not. The results of this survey updated the working status of certified medical physicists in Japan. We will continue to conduct the survey periodically and update the information to contribute to the improvement of the working conditions of medical physicists and policy recommendations.

4 0 0 0 OA アメリカITまわりの話題:Total Information Awareness

4 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1935年02月26日, 1935-02-26

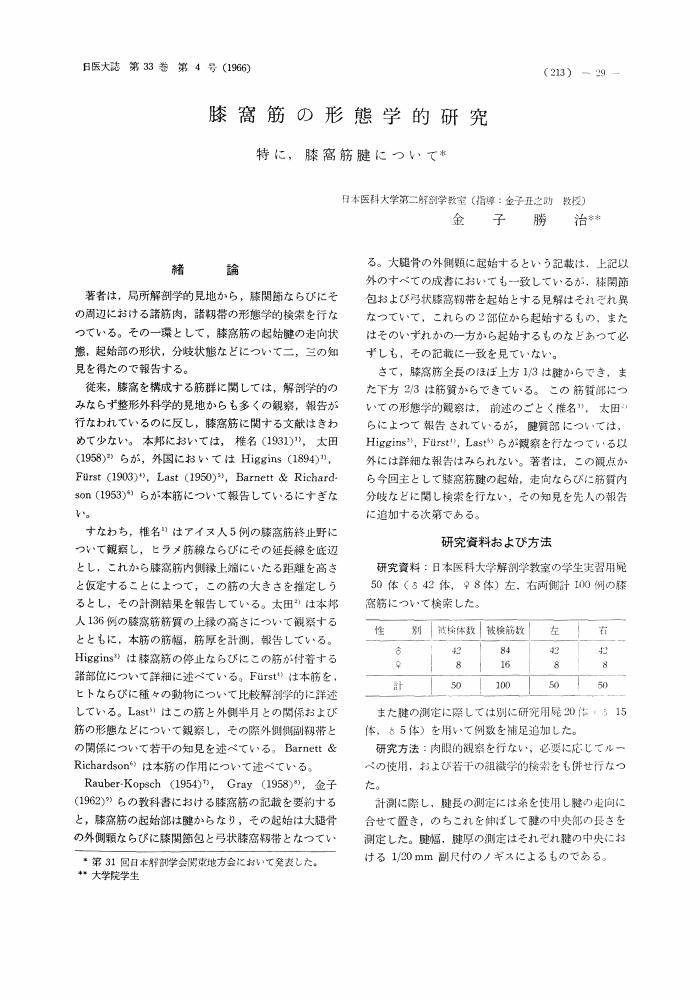

4 0 0 0 OA 膝窩筋の形態学的研究 特に, 膝窩筋腱について

- 著者

- Katsumasa Irie

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.274-283, 2021 (Released:2021-12-04)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 4

Prokaryotic channels play an important role in the structural biology of ion channels. At the end of the 20th century, the first structure of a prokaryotic ion channel was revealed. Subsequently, the reporting of structures of various prokaryotic ion channels have provided fundamental insights into the structure of ion channels of higher organisms. Voltage-dependent Ca2+ channels (Cavs) are indispensable for coupling action potentials with Ca2+ signaling. Similar to other proteins, Cavs were predicted to have a prokaryotic counterpart; however, it has taken more than 20 years for one to be identified. The homotetrameric channel obtained from Meiothermus ruber generates the calcium ion specific current, so it is named as CavMr. Its selectivity filter contains a smaller number of negatively charged residues than mutant Cavs generated from other prokaryotic channels. CavMr belonged to a different cluster of phylogenetic trees than canonical prokaryotic cation channels. The glycine residue of the CavMr selectivity filter is a determinant for calcium selectivity. This glycine residue is conserved among eukaryotic Cavs, suggesting that there is a universal mechanism for calcium selectivity. A family of homotetrameric channels has also been identified from eukaryotic unicellular algae, and the investigation of these channels can help to understand the mechanism for ion selection that is conserved from prokaryotes to eukaryotes.

4 0 0 0 OA 脊髄損傷の性機能障害

- 著者

- 牛山 武久

- 出版者

- 社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.10, pp.673-677, 2004-10-18 (Released:2009-10-28)

- 参考文献数

- 18

4 0 0 0 OA 燃料常識 煤煙濃度の測定法―リンゲルマン煤煙濃度表

- 出版者

- 一般社団法人 日本エネルギー学会

- 雑誌

- 燃料協会誌 (ISSN:03693775)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.114-118, 1943-01-20 (Released:2010-06-28)

- 著者

- 山澤 泰 高木 俊人 兼子 伸吾

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.179-184, 2023 (Released:2023-08-03)

- 参考文献数

- 29

モグラ類は地下適応を遂げてきた小型哺乳類であり,飼育研究で得られた繁殖に関する知見は少ない.本研究では,アズマモグラ(Mogera imaizumii)を対象に,飼育中に出産した母親とその仔3個体を用いて,先行研究で開発されたマイクロサテライトマーカーが,本種の個体識別や親子判定に利用可能か検証した.さらに父親の遺伝子型を推定し,交尾に関わったオスの個体数を明らかにするとともに,先行研究における山形県の3地点の野生集団の遺伝子型データを用いた再解析から,マーカーの個体識別率について評価した.その結果,12遺伝子座のマーカー中10遺伝子座で明瞭なピークが得られ,本研究で対象とした親子について,父親の遺伝子型を高い確率で推定でき,仔3個体の父親はオス1個体のみである可能性が示唆された.また先行研究における山形県の遺伝子型データの再解析から,これらマイクロサテライトマーカーを用いた個体識別や親子判定が可能であり,モグラ類における繁殖生態の解明への有用性が示された.

4 0 0 0 OA 異ジャンル文章が混在した場合における著者識別分析

- 著者

- 柳燁 佳 金 明哲

- 出版者

- 日本分類学会

- 雑誌

- データ分析の理論と応用 (ISSN:21864195)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.1-14, 2022-08-01 (Released:2022-09-29)

- 参考文献数

- 37

近年,代筆疑惑を検証するための著者識別の方法論が発展しつつあり,その応用も飛躍的に普及している.これまでの著者識別の関連研究のほとんどはジャンルの影響を考慮して,用いる文章のジャンルを統一するのが一般的である.しかし,諸事情により同じジャンルの文章を収集することが困難な場合もある.日本語においては,異なるジャンルの文章が混在する場合の著者識別に関する基礎研究はまだない.本研究では,5人の現役日本人作家の2ジャンル(小説,随筆)の計200篇の文章からなるコーパスを作成して,著者識別に有効と報告されている14種類の特徴量と7種類の分類器を用いて,異ジャンル文章が混在する場合における著者識別の精度を比較した.その結果,ジャンルによって使い方が大きく変わる特徴量があるものの,適切な特徴量と分類器を選択すれば,異ジャンル文章が混在しても高い精度で著者識別ができることが分かった.

4 0 0 0 恐るべきサントリーの魔術商法

4 0 0 0 OA 北海道道央地方で出土した続縄文時代ガラスビーズの考古化学的研究

- 著者

- 今井 藍子 柳瀬 和也 馬場 慎介 中井 泉 中村 和之 小川 康和 越田 賢一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会 X線分析研究懇談会

- 雑誌

- X線分析の進歩 (ISSN:09117806)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.235-248, 2017-03-31 (Released:2023-08-18)

- 参考文献数

- 18

日本国内で紀元前3世紀から紀元後7世紀後半ごろに流通した古代ガラスは,全て海外からの搬入品であり,その化学組成は多様である.本研究では北海道道央地方から出土した続縄文時代のガラスビーズ計98点について,化学組成よりガラスの原料採取地や製作地の推定を試みた.分析資料は文化財であり,所蔵施設外部への持ち出しや破壊分析が困難であるため,ポータブル蛍光X線分析装置を用いて非破壊オンサイト分析を行った.その結果,資料は分析組成に基づきアルミナソーダ石灰ガラス(Na2O-Al2O3-CaO-SiO2系),ソーダ石灰ガラス(Na2O-CaO-SiO2系),カリガラス(K2O-SiO2系)の3タイプに分類された.また,東京理科大学中井研究室がこれまで分析した本州以南の古代ガラスとの微量重元素組成の比較より,同時期の北海道道央地方と本州以南では同様の起源を持つガラスが流通していたことが明らかになった.

4 0 0 0 OA 平仮名の字母の体系化

- 著者

- 中山 陽介

- 出版者

- 國學院大學国語研究会

- 雑誌

- 国語研究 (ISSN:04506677)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, pp.32-47, 2021-02

4 0 0 0 OA 和弓特有の「弓返り」現象に就いて

- 著者

- 稲垣 源四郎

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.163-164, 1990-11-30 (Released:2012-11-27)

- 著者

- 北仲 千里

- 出版者

- 日本女性学会

- 雑誌

- 女性学 (ISSN:1343697X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.6-9, 2020-04-15 (Released:2021-10-22)

4 0 0 0 OA 長距離ランナーのエネルギー節約に関わる能力の評価

長距離競走の成否には、エネルギーを供給する能力(最大酸素摂取量:VO2maxなど)だけでなく、エネルギーを節約(省エネルギー)して走る能力が重要となる。本研究では、エネルギーを節約する能力として、走の経済性(RE)と脂質代謝について着目した。REに関して、①高強度におけるREの測定法を確立した。②REとVO2maxを縦断的に追跡し、両者は同時に向上せず、片方が向上するともう一方は低下することを明らかにした。脂質代謝に関して、③運動時の脂質酸化動態は、事前の貯蔵エネルギーの状態、運動プロトコールに影響される。④高強度運動を行なわせることで、その後の運動時の脂質酸化量が増大することを明らかにした。