4 0 0 0 OA 後鳥羽院の和歌活動初期と寂蓮

- 出版者

- 中世文学会

- 雑誌

- 中世文学 (ISSN:05782376)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.40-49, 2005 (Released:2018-02-09)

4 0 0 0 OA 青年期における恋愛と性行動に関する研究(2)- 浮気の判断基準と浮気に対する態度 -

- 著者

- "牧野 幸志" "マキノ コウシ" Koshi" "MAKINO

- 雑誌

- 経営情報研究 : 摂南大学経営情報学部論集

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.41-56, 2011-11

"本研究は,青年期における恋愛と性行動に関する調査研究である。本研究では,まず,現代青年の恋愛と性行動の現状を明らかにする。その後,「浮気」に関する行動の判断基準を明らかにし,現代青年が「浮気」に対してどのような態度を持っており,浮気への行動意志をどの程度持っているかを明らかにする。被験者は,大学生・短大生200 名(男性106 名,女性94 名,平均年齢19.49歳)であった。調査の結果,現代青年において恋愛経験率は68.5%,別れ経験率は63.0%,性経験率45.5%であった。浮気と判断される恋人の行動は,「恋人以外の異性とキス以上の関係を持つ」であった。浮気に対する態度には,「浮気への否定的態度」,「浮気への憧れ」,「浮気の積極的容認」,「浮気の消極的容認」の4 因子がみられた。浮気への行動意志は,いずれも低かったが,女性よりも男性のほうが浮気意志は強く,恋愛経験よりも性経験が浮気意志に関連している可能性が示された。"

4 0 0 0 OA 施設奨励賞 ワールドシティタワーズ(アクアタワー)の電気設備

- 著者

- 学会賞部門委員会

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.7, pp.487-490, 2008-07-10 (Released:2015-02-25)

4 0 0 0 OA 分からない他者をめぐる名前の詩学 - 住野よる「君の膵臓をたべたい」論 -

- 著者

- 西貝 怜

- 出版者

- 中央学院大学現代教養学部

- 雑誌

- 中央学院大学現代教養論叢 = The liberal arts review of Chuo Gakuin University (ISSN:24347604)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.97-119, 2023-03-10

4 0 0 0 OA 視覚と聴覚による音声知覚―言語/文化による差とその発達―

- 著者

- 積山 薫

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3, pp.387-401, 2011 (Released:2012-03-09)

- 参考文献数

- 64

One of well-known aspects of multisensory communication is auditory and visual integration in face-to-face speech perception as demonstrated in the McGurk effect in which heard speech is altered by mismatching visual mouth movements. The susceptibility to the McGurk effect varies depending on various factors including the intelligibility of auditory speech. Here I focus on the language background of perceivers as an influencing factor on the degree of use of visual speech. When the auditory speech is highly intelligible, native Japanese speakers tend to depend on auditory speech, showing less visual influence compared with native English speakers. Such interlanguage differences are not apparent at 6 years of age, but are developed by 8 years due to increasing visual influence in native English speakers. It seems that native English speakers developmentally acquire vigorous lipreading ability such that adult English speakers can lipread monosyllables faster than they can hear them, while such visual precedence is not observed in native Japanese speakers. This kind of interlanguage difference is being confirmed by event-related potentials and functional magnetic resonance imaging.

4 0 0 0 OA 化学合成共生システムの大深度への適応

- 著者

- 藤原 義弘

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.2, pp.302-308, 2003-04-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4 5

The bacterial endosymbionts of the solemyid clam Acharax johnsoni and the thyasirid clam Parathyasira kaireiae, collected from the Japan Trench, were characterized. Transmission electron microscopic observations showed numerous bacteria in the epithelial cells of the gill tissues of A. johnsoni. Numerous bacteria were also visible in the gill tissues of P. kaireiae, but were not located within the epithelial cells. Phylogenetic analysis based on the 16S ribosomal RNA gene sequences from the gill tissues of both clams indicated that the bacteria were related to sulfur-oxidizing endosymbionts from deep-sea chemosynthetic environments. The symbiont of A. johnsoni formed a monophyletic group with the thioautotrophic symbiont of Solemya reidi, which lives relatively deeper than other solemyid clams. The symbiont of P. kaireiae formed a monophyletic group with symbiont II in Maorithyas hadalis, which lives in the hadal zone of the Japan Trench. In addition, four vesicomyid species living relatively deeper than other vesicomyid clams also have a specific clade of thioautotrophic symbionts. Bacterial chemotrophic endosymbionts as well as the mode of symbiosis might influence host distributions in deep-sea chemosynthetic ecosystems.

4 0 0 0 OA 超幾何関数早春学校

- 著者

- Matsumoto Keiji

- 出版者

- Department of Mathematics, Hokkaido University

- 雑誌

- Hokkaido University technical report series in mathematics (ISSN:13484338)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, pp.1, 2006-01-01

- 著者

- Toshiki Yagi Akiyuki Toda Muneyoshi Ichikawa Genji Kurisu

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.e200008, 2023 (Released:2023-03-04)

- 参考文献数

- 43

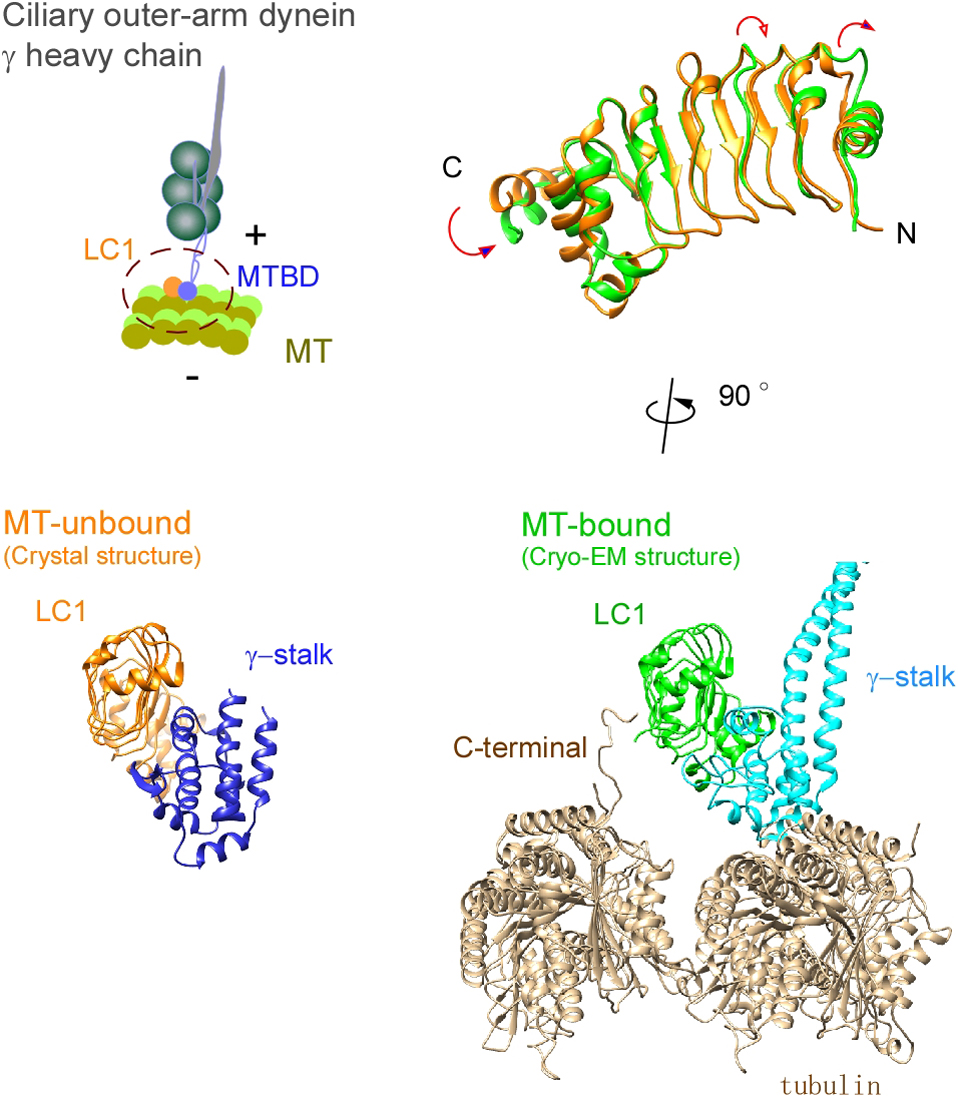

Ciliary bending movements are powered by motor protein axonemal dyneins. They are largely classified into two groups, inner-arm dynein and outer-arm dynein. Outer-arm dynein, which is important for the elevation of ciliary beat frequency, has three heavy chains (α, β, and γ), two intermediate chains, and more than 10 light chains in green algae, Chlamydomonas. Most of intermediate chains and light chains bind to the tail regions of heavy chains. In contrast, the light chain LC1 was found to bind to the ATP-dependent microtubule-binding domain of outer-arm dynein γ-heavy chain. Interestingly, LC1 was also found to interact with microtubules directly, but it reduces the affinity of the microtubule-binding domain of γ-heavy chain for microtubules, suggesting the possibility that LC1 may control ciliary movement by regulating the affinity of outer-arm dyneins for microtubules. This hypothesis is supported by the LC1 mutant studies in Chlamydomonas and Planaria showing that ciliary movements in LC1 mutants were disordered with low coordination of beating and low beat frequency. To understand the molecular mechanism of the regulation of outer-arm dynein motor activity by LC1, X-ray crystallography and cryo-electron microscopy have been used to determine the structure of the light chain bound to the microtubule-binding domain of γ-heavy chain. In this review article, we show the recent progress of structural studies of LC1, and suggest the regulatory role of LC1 in the motor activity of outer-arm dyneins. This review article is an extended version of the Japanese article, The Complex of Outer-arm Dynein Light Chain-1 and the Microtubule-binding Domain of the Heavy Chain Shows How Axonemal Dynein Tunes Ciliary Beating, published in SEIBUTSU BUTSURI Vol. 61, p. 20–22 (2021).

4 0 0 0 OA ザトウムシの種の境界を求めて―染色体,生殖隔離,交雑帯,生物地理学

- 著者

- 鶴崎 展巨

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.3-22, 2020-08-31 (Released:2020-09-03)

- 参考文献数

- 83

- 被引用文献数

- 2

This paper reviews major results of taxonomical studies on Japanese species of harvestmen made by me over the past 40 years. The first attempt as a postgraduate student was to provide precise species identification of all-female populations of the curvipalpe-group of Leiobunum (Eupnoi: Sclerosomatidae) in Hokkaido. It was confirmed that they were Leiobunum manubriatum and L. globosum and they were facultative thelytokes showing typical patterns of geographic parthenogenesis. Leibunum manubriatum consisted of diploid populations with 2n=24 and tetraploid populations with 2n=ca. 48, while L. globosum was a tetraploid species with 2n=ca. 48. Population genomics analyses recently made revealed that L. globosum originated from tetraploid populations of L. manubriatum, thus L. manubriatum is paraphyletic. Most of the Japanese species of Opiliones having wide distributional ranges are polytypic and consist of many geographic races that intergrade one another by making hybrid zones where they meet. Some topics for those species revealed by cytogenetical analyses are briefly reviewed. They include chromosomal hybrid zones in several species, two cases of circular overlap in Gagrellula ferruginea, and B–chromosomes in Psathyropus tenuipes.

- 著者

- 小林 盾

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.163-176, 2017 (Released:2017-07-19)

- 参考文献数

- 39

この講座は,合理的選択理論がどのような理論構造をもち,どのように社会現象へと応用できるのかを考える.もともと合理的選択理論は人びとの行動を「個人が合理的に選択したもの」と仮定する.しかし,現在の合理的選択理論は,狭い利己的個人像に限定されず,ネットワークや文化を考慮するなど,より多様で豊かな人間像を想定するようになってきた.そこで,この講座ではまず合理的選択理論の理論構造を整理し,人的資本,社会関係資本(ソーシャル・キャピタル),文化資本という3つの資本投資メカニズムを取りあげる.つぎに,どうすれば合理的選択理論を用いて,実証的な仮説を立てられるかを考える.合理的選択理論は理論構造が明確で体系的なため,シャープな仮説を検証可能な形で導出できる.そのため,じつはこの理論は計量分析と相性がよい.

4 0 0 0 OA Featherweight Javaのための漸進的型付け

- 著者

- 伊奈 林太郎 五十嵐 淳

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.2_18-2_40, 2009-04-24 (Released:2009-06-24)

静的型システムと動的型システムの両者の利点を活かす枠組みとして,SiekとTahaは漸進的型付けを提唱している.漸進的型付けでは,型宣言された部分のみ静的型検査が行なわれ,残りの部分については実行時検査が行なわれる.これにより,当初型を付けずに書いたプログラムに型宣言を徐々に付加し,静的型付けされたプログラムを完成させることができる.本研究では,漸進的型付けをクラスに基づくオブジェクト指向言語で実現する理論的基盤として,Igarashi, Pierce, Wadlerらの計算体系Featherweight Java (FJ)に動的型を導入した体系FJ?を定義し,型付け規則を与える.さらにFJ?からFJにリフレクションを加えた体系への変換を定義することで意味論を与え,静的に検査した部分の安全性が保証されることを示す.

4 0 0 0 OA 哲学史の劇場 : プラトンからヘーゲルまで

4 0 0 0 OA 石川啄木の借金の論理

4 0 0 0 OA マンチュリアの社会変容と地域秩序 -明代から中華人民共和国の成立まで-

- 著者

- 塚瀬 進

- 出版者

- 中央大学大学院事務室

- 巻号頁・発行日

- 2014-03-20

【学位授与の要件】中央大学学位規則第4条第2項【論文審査委員主査】川越 泰博 (中央大学文学部教授)【論文審査委員副査】妹尾 達彦 (中央大学文学部教授), 新免 康 (中央大学文学部教授), 江夏 由樹 (一橋大学大学院経済学研究科教授)

- 著者

- 岡島 純子 谷 晋二 鈴木 伸一

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.201-211, 2014-09-30 (Released:2019-04-06)

- 被引用文献数

- 4

本研究では、通常学級に在籍し、仲間との関係がうまくもてない自閉症スペクトラム障害(ASD)児に対して社会的スキル訓練(SST)を実施し、般化効果、維持効果について検討した。その際、(1)機能的アセスメントの実施、(2)標的とされた社会的スキルに関する概念的理解を深めるために、ASDの特性に合わせた教示の実施、(3)標的とした社会的スキルを行動リハーサルする機会を十分に設定するために保護者とリハーサルをするためのホームワークを行った。機能的アセスメントから特定された標的スキルは、働きかけに反応するスキル、エントリースキル、主張性スキル、感情のコントロールスキル、問題解決スキルであり、10セッションからなる個別SSTが行われた。その結果、社会的スキル得点が向上し、放課後に友達と遊びに行く割合が増え、1ヵ月後も維持していた。

4 0 0 0 OA デジタル化競争を勝ち抜くための標準戦略:招待論文:5.QRコードの事業戦略と標準化

- 著者

- 新原 俊樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.46095, (Released:2023-04-01)

- 参考文献数

- 25

リテラシーレベルの数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(MDASH)に注目し,2021年8月までに認定された78校の教育プログラムを調査した結果,次の4点が明らかになった.(1)各校のカリキュラム編成は,あらかじめ指定した授業科目を履修させる形態のものが最も多かったが,多くは既存の特定の科目を履修させるものであった.(2)修了要件は,2~4単位が最も多かったが,1~24単位まで幅があった.同じ認定制度でありながら各校の修了要件に差があることは,公平性の観点で懸念すべきことである.(3)データ分析の学習手段は,大半の学校で表計算ソフトウェアを用いていることが判明した.この結果は高等学校での情報教育の実状を受けたものと考えられる.(4)先導的なプログラムに選定されるには,授業内容や学生への学習支援より,明確な枠組みの中で推進される地域連携や産業界連携の取組が評価される傾向があった.

- 著者

- 中堀 伸枝 関根 道和 山田 正明 立瀬 剛志

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.190-201, 2016 (Released:2016-05-14)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 17

目的 近年,核家族化や女性の労働参加率の増加など,子どもの家庭環境をめぐる変化は著しく,子どもの食行動や生活習慣,健康に影響を与えていると考えられる。本研究では,家庭環境が子どもの食行動や生活習慣,健康に与える影響について明らかにすることを目的とした。方法 対象者は,文部科学省スーパー食育スクール事業の協力校である富山県高岡市内の 5 小学校の全児童2,057人とその保護者を対象とした。2014年 7 月に自記式質問紙調査を実施した。総対象者中,1,936人(94.1%)から回答が得られ,そのうち今回の研究に関連した項目に記載もれのない1,719人を分析対象とした。家庭環境を,「母の就業」,「家族構成」,「暮らしのゆとり」,「朝・夕食の共食」,「親子の会話」,「子の家事手伝い」,「保護者の食育への関心」,「栄養バランスの考慮」,「食事マナーの教育」とした。家庭環境項目を独立変数,子どもの食行動,生活習慣,健康を従属変数とし,ロジスティック回帰分析を行った。結果 母が有職であり,共食しておらず,子が家事手伝いをせず,保護者の食意識が低い家庭では,子どもが野菜を食べる心がけがなく,好き嫌いがあり,朝食を欠食し,間食が多いなど子どもの食行動が不良であった。親子の会話が少なく,子が家事手伝いをせず,保護者の食意識が低い家庭では,子どもが運動・睡眠不足があり,長時間テレビ視聴やゲーム利用をしているなど,子どもの生活習慣が不良であった。暮らしにゆとりがなく,親子の会話が少なく,子が家事手伝いをせず,保護者の食意識が低い家庭では,子どもの健康満足度が低く,朝の目覚めの気分が悪く,よくいらいらし,自己肯定感が低いなど,子どもの健康が不良であった。結論 子どもの食行動の良さ,生活習慣の良さおよび健康には,良い家庭環境が関連していた。子どもの食行動や生活習慣,健康を良くするためには,保護者の食意識を高め,親子の会話を増やし,子に家事手伝いをさせるなどの家庭環境を整えていくことが重要である。

4 0 0 0 OA 足利義満年譜(稿)

- 著者

- 小川 剛生 小川 剛生

- 雑誌

- 足利義満期の室町幕府将軍権力における政治・文化の相互補完的関係の研究

- 巻号頁・発行日

- pp.75-114, 2007

国文学研究資料館