4 0 0 0 OA Effects of Touch Care

- 著者

- 山本 裕子 Yuko Yamamoto 千里金蘭大学 看護学部

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.77-85,

本論文は、皮膚に関する新しい知見を概観するとともに、看護実践の場において看護職者が対象者の皮膚を媒体とした触れるケアが、疼痛緩和や不安の軽減、リラクゼーションにつながり快の感情を引き出す効果があることについて看護の視点から述べる。加えて、触れるケアは、副交感神経を優位にする効果がありエビデンスのある看護技術の一つであることを示唆し、看護教育への導入を提言するものである。

4 0 0 0 OA 緑内障の薬物治療の現状と今後の展望

- 著者

- 嶋澤 雅光 原 英彰

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.141, no.1, pp.61-66, 2021-01-01 (Released:2021-01-01)

- 参考文献数

- 20

Glaucoma, the leading cause of blindness in adults, is a progressive neurodegenerative disease characterized by retinal ganglion cell (RGC) death. Currently, many intraocular pressure (IOP)-lowering drugs known to affect this disease progression have been developed as therapeutic agents. However, there are many cases of disease progression, even with sufficient IOP reduction. Therefore, newer therapeutic approaches other than IOP-lowering drugs are needed. To elucidate the pathogenesis of glaucoma and to develop therapeutic agents, the evaluation of RGCs is imperative, as their degeneration is the main cause of this disease. However, it is difficult to obtain RGCs from healthy individuals, let alone glaucoma patients. Therefore, research on the pathophysiology of glaucoma and drug discovery has not progressed sufficiently. Recent developments have made it possible to generate induced pluripotent stem (iPS) cells from the blood or skin of glaucoma patients and induce them to differentiate into RGCs to study the pathogenesis of glaucoma. In addition, drug repositioning for ophthalmological diseases such as glaucoma is one of the most active fields. Many of these repositioned drugs have found therapeutic applications in ophthalmology. Here, we introduce the current status of the pharmacological treatment of glaucoma and its prospects.

4 0 0 0 OA カーボンを用いたシールド材および電波吸収体の研究

- 著者

- 三好 貞弘 二川 佳央 千野 勝

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.72, pp.75-80, 1996-12-21 (Released:2017-10-13)

マイクロ波帯域の電磁波環境で主として使用する単層の電波吸収体および電波シールド材に関する研究を行った。40MHzから20GHzまでの測定周波数において、シリコーンゴムにグラファイト化カーボン、アセチレンカーボンおよびカーボン繊維を分散させた材料について検討を行った。単層の電波吸収体として必要な理想的な複素誘電率の周波数特性と比較した結果、それぞれの材料について、狭帯域ながらも優れた電波吸収特性が得られた。また、電波シールド材として開発した材料を用いることにより、マイクロ波帯域において優れた特性が得られたので併せて示す。

- 著者

- 鈴木 亮彦

- 出版者

- 国立研究開発法人国立環境研究所

- 雑誌

- 若手研究

- 巻号頁・発行日

- 2023-04-01

4 0 0 0 警視庁史

- 出版者

- 警視庁史編さん委員会

- 巻号頁・発行日

- vol.[第1] (明治編), 1959

4 0 0 0 OA 腹臥位股関節伸展運動時の筋活動パターンと歩行時股関節・骨盤運動との関係

- 著者

- 雨宮 耕平 来間 弘展 山内 智之

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.4, pp.689-693, 2018 (Released:2018-08-21)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 1

〔目的〕本研究では腹臥位股関節伸展運動(prone hip extension:PHE)時の筋活動パターンと歩行時の股関節・骨盤の関節運動との関係性について検討した.〔対象と方法〕対象は健常若年男性29名とした.PHE課題では,股関節伸展運動を行わせた際の脊柱起立筋,多裂筋,大殿筋,半腱様筋の筋活動開始時間を測定した.歩行課題では立脚後期における股関節伸展角度,骨盤前傾角度・回旋角度を測定した.PHE時の各筋活動開始時間と,歩行立脚後期の各関節角度について相関分析を行った.〔結果〕PHE時の多裂筋,対側脊柱起立筋の活動開始時間と歩行立脚後期の股関節伸展角度に負の相関を認めた.〔結語〕PHE時に多裂筋,対側脊柱起立筋の活動開始が遅延する者ほど,歩行立脚後期の股関節伸展角度が小さかった.

4 0 0 0 OA 中ソ友好同盟条約とソ連 : 同盟の設計と利権問題

- 著者

- 松村 史紀 マツムラ フミノリ Fuminori Matsumura

- 雑誌

- 国際研究論叢 : 大阪国際大学紀要 = OIU journal of international studies

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.129-145, 2011-01-31

After the end of the Second World War, the Soviet Union temporarily maintained the “postwar international order” which aimed to establish peaceful cooperation between the victorious powers and to prevent the defeated nations from restoring their military power. The Sino-Soviet alliance of 1945 was established to embody the order. Instead of analyzing the order, however, previous research merely claims that the Sino-Soviet alliance was unequal because the Soviet Union secured interests in some ports and railways in Northeast China in the treaty. This paper argues that Moscow defended such interests by employing the logic of the “postwar international order”. To begin with, this study examines the role of national security and ideology in Soviet foreign policy. Next, the historical process in which Moscow gradually altered their policy from postwar peaceful cooperation to the Cold War strategy is studied. Lastly, this paper argues at length that the Soviets managed to secure their interests in the Sino-Soviet alliance by referring to the logic of the “postwar international order:” victorious powers (the Soviet Union and China) shall cooperatively prevent the defeated nation (Japan) from restoring their military power.

4 0 0 0 OA 玄米炊飯の「びっくり炊き」におけるさし水が飯の性状に及ぼす影響

- 著者

- 渋沢 ひかり 大石 恭子 大田原 美保 佐藤 瑶子 香西 みどり

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 2021年度大会(一社)日本調理科学会

- 巻号頁・発行日

- pp.16, 2021 (Released:2021-09-07)

【目的】玄米の糠層は疎水性成分が多いため精白米と比べて炊飯過程での吸水,糊化が進みにくく,食味改善として長時間浸漬や加圧炊飯,加工玄米の利用等の工夫がなされている。約300年前に秋田県で発祥した「びっくり炊き」は加熱途中のさし水添加で玄米の吸水を促す特殊炊飯法であるが,本法に関する科学的研究は皆無である。本研究では炊飯時のさし水添加が玄米の吸水,飯の物性に与える影響を実験的に解明することを目的とした。【方法】平成30年度宮城県産のひとめぼれを玄米試料とした。文献調査および予備実験により,総加水比2.3とし,米の1.2倍の水で加熱を始め,10分後に沸騰,沸騰継続10分後に米の1.1倍のさし水(水温0,20,98℃)を加え,再沸騰後20分間加熱,消火,蒸らしを行った。加熱過程で採取した米の吸水率,溶出固形物量の測定を行い,色素添加炊飯液を用いて外皮破裂に伴う胚乳露出面積率を画像解析により求めた。飯の物性測定(テクスチャーアナライザー,一粒法)および糊化度測定(BAP法)も行った。【結果】0,20,98℃のさし水添加直後の炊飯液は,それぞれ約52℃,63℃,98℃であり,再沸騰後の米粒の吸水率,胚乳露出面積率および液中の溶出固形物量は0℃,20℃条件が98℃条件よりも有意に増加した。さらに0℃条件の飯のみ,98℃条件よりも有意に軟らかくて粘り,糊化度が高い傾向があった。以上より,さし水添加による急激な温度低下は玄米外皮の破裂を促し,胚乳への吸水およびデンプンの糊化と溶出を増大させ,飯の物性を改善した。経験的に行われている「びっくり炊き」が玄米の低吸水性を克服できる手軽で実用的な方法であることが実験的に確認できた。

4 0 0 0 Bulletin of Eastern art

- 著者

- the Society of Friends of Eastern Art

- 出版者

- Society of Friends of Eastern Art

- 巻号頁・発行日

- 1940

- 著者

- Tomoaki Ukaji Tetsuya Ishikawa Hidehiko Nakamura Yukiko Mizutani Kouta Yamada Masatoshi Shimura Yuki Kondo Yohei Tamura Yuri Koshikawa Itaru Hisauchi Shiro Nakahara Yuji Itabashi Sayuki Kobayashi Isao Taguchi

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Reports (ISSN:24340790)

- 巻号頁・発行日

- pp.CR-22-0120, (Released:2023-03-15)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1

Background: The prognostic impact of CHADS2, CHA2DS2-VASc, and CHA2DS2-VASc-HS scores on clinical outcomes after drug-eluting stent (DES) placement has not been fully elucidated.Methods and Results: The present study was a retrospective, non-randomized, single-center, and lesion-based study. Target lesion failure (TLF), comprising cardiac death, non-fatal myocardial infarction, and target vessel revascularization, occurred in 7.1% of 872 consecutive de novo coronary lesions in 586 patients. These patients were electively and exclusively treated by DESs from January 2016 to January 2022 until July 2022 with a mean (±SD) observational interval of 411±438 days. Multivariate Cox proportional hazard analysis revealed that CHA2DS2-VASc-HS scores ≥7 (hazard ratio [HR] 1.800; 95% CI 1.06–3.05; P=0.029) was a significant predictor of cumulative TLF among 24 variables evaluated. CHADS2 scores ≥2 (HR 3.213; 95% CI 1.32–7.80; P=0.010) and CHA2DS2-VASc scores ≥5 (HR 1.980; 95% CI 1.10–3.55; P=0.022) were also significant in the multivariate analysis. Pairwise comparisons of receiver operating characteristic curves for CHADS2 score ≥2, CHA2DS2-VASc score ≥5, and CHA2DS2-VASc-HS score ≥7 showed they were equivalent in terms of predicting the incidence of TLF, with areas under the curve of 0.568, 0.575, and 0.573, respectively.Conclusions: All 3 cardiocerebrovascular thromboembolism risk scores were strong predictors of the incidence of cumulative mid-term TLF after elective DES placement, with cut-off values of 2, 5, and 7, respectively, and equivalent prognostic impacts.

4 0 0 0 OA 飛び降りと刃物による自殺企図患者の臨床的特徴と差異について

- 著者

- 京野 穂集 竹内 崇 武田 充弘 池井 大輔 高木 俊輔 治徳 大介 西川 徹

- 出版者

- 一般社団法人 日本総合病院精神医学会

- 雑誌

- 総合病院精神医学 (ISSN:09155872)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.361-366, 2012-10-15 (Released:2016-06-18)

- 参考文献数

- 7

自殺手段として飛び降りを選択した患者と,刃物による自傷を選択した患者との間では,どのような共通する特徴や差異があるかについて調査した。対象は2006年7月より2011年6月までの5年間に,自殺関連行動により救急搬送されERセンター救急科に入院となった患者718名のうち,自殺手段として高所から飛び降りた群(以下「飛び降り群」とする)(n=23名)と,浅いリストカットを除いた刃物による重篤な自傷(頸部,胸腹部,大腿部,腱断裂など)を用いた群(以下「刺傷群」とする)(n=21名)とを比較した。飛び降り群では,男性8名,女性15名と女性の割合が高かったが,刺傷群では男性14名,女性7名と男性の割合が高かった。今回の調査では,飛び降り群より,刃物による重篤な自傷群において,男性の比率がより高い傾向にあることが明らかとなった。また,両群ともに全体統計と比べ内因性精神障害(ICD-10診断のF2+F3)の割合が高い傾向にあった。 自殺企図の要因についてF2圏に注目してみると,飛び降り群(n=7)では自殺企図の要因として,心理社会的要因が半数を占めるのに対して,刺傷群(n=5)では全例とも幻覚妄想状態による自殺企図であることがわかった。刺傷という手段は飛び降りと比べ,より幻覚妄想に親和性の高い企図手段である可能性がある。

4 0 0 0 OA 悪性腫瘍と鑑別を要するIschemic fasciitis

- 著者

- 白井 寿治 土屋 弘行 山内 健輔

- 出版者

- 中部日本整形外科災害外科学会

- 雑誌

- 中部日本整形外科災害外科学会学術集会 抄録集 第109回中部日本整形外科災害外科学会

- 巻号頁・発行日

- pp.75, 2008 (Released:2008-10-08)

4 0 0 0 OA 虐待・ネグレクトを受けた子どもの行動と保育

- 著者

- 浜谷 直人

- 出版者

- 東京都立大学人文学部

- 雑誌

- 人文学報. 教育学 (ISSN:03868729)

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.25-45, 2002-03-15

4 0 0 0 OA もう一つの世論調査史 : アメリカの「広報外交」と世論調査(<特集>世論と世論調査)

- 著者

- 井川 充雄

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, pp.21-38, 2010-07-31 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 29

In Japan, public opinion survey has been considered to be introduced from the United States as a tool indispensable to democracy. Such a view has been inherited in academic circles as well as in actual society for a long time that public opinion surveys are conducted in order to make the voice of the people as political subjects reflect in politics. And historical studies on public opinion survey have tended to take up development of survey methodology mainly. Some public opinion surveys, however, do not remain in that category. The purpose of this paper is, taking up public opinion surveys by foreign governments, to make clear the political nature which the social technology of public opinion surveys originally has. USIA (United States Information Agency) made public opinion surveys in Japan in the 1950s. Since these surveys have been strictly confidential for a long time, there is almost no opportunity for ordinary people to know them. Then, this paper attempts to describe the purpose or process of the public opinion surveys which USIA conducted in Japan those days. After it was established by the Eisenhower Administration in August, 1953, USIA strengthened investigation section and began to conduct various public opinion surveys in spite of State Department's criticism. USIA assigned research officers under PAO (Public Affairs Officer). The research officer has been assigned in Japan in October, 1955. USIA conducted various surveys, for example, "Public Opinion Barometer" surveys, under the research officer's directions in Japan. USIA thought that a cold war was a war which acquired "man's heart" and persuaded foreign people. It conducted "Barometer" surveys which measured opinions, image of America, and attitudes of foreign peoples in order to persuade them. Therefore, the public opinion surveys have constituted USIA's strategy of "Public Diplomacy", or propaganda activities, to foreign countries.

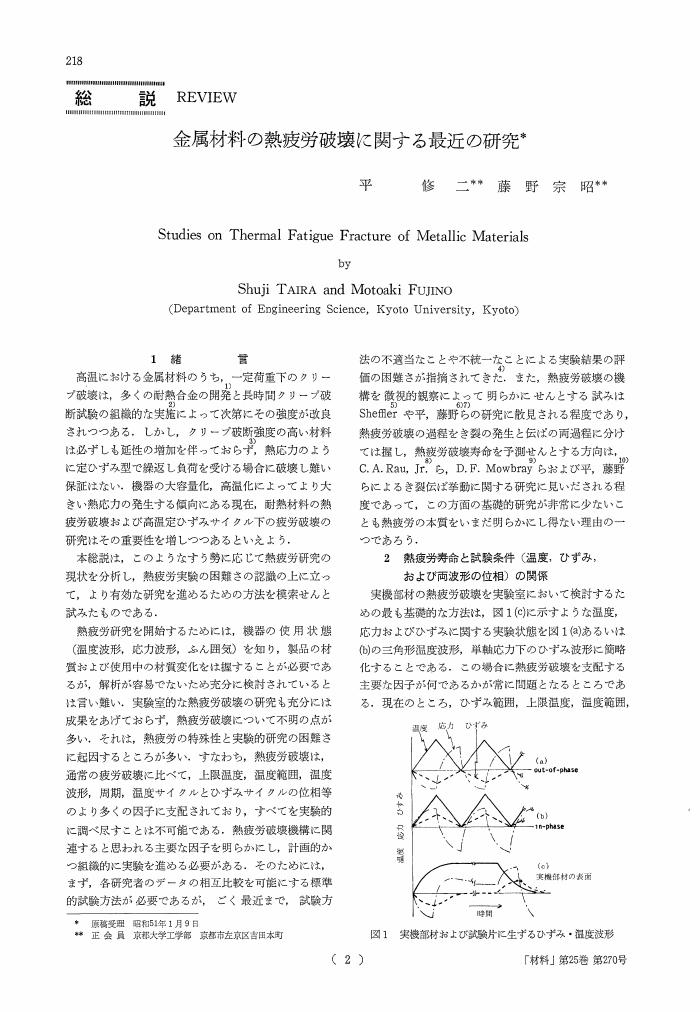

4 0 0 0 OA 金属材料の熱疲労破壊に関する最近の研究

- 著者

- 平 修二 藤野 宗昭

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料 (ISSN:05145163)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.270, pp.218-229, 1976-03-15 (Released:2009-06-03)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 6 6

4 0 0 0 OA TRPV4チャネルと機械刺激受容

- 著者

- 鈴木 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.5, pp.268-271, 2005 (Released:2005-09-26)

- 参考文献数

- 9

4 0 0 0 OA リグニンの利用に向けて

- 著者

- 高野 俊幸

- 出版者

- 合成樹脂工業協会

- 雑誌

- ネットワークポリマー (ISSN:13420577)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.5, pp.213-223, 2010-09-10 (Released:2014-03-31)

- 参考文献数

- 78

- 被引用文献数

- 11

リグニンは,最も豊富に存在する天然の芳香族ポリマーであり,再生可能な資源として注目されている。しかしながら,リグニンは,紙パルプ製造プロセス,あるいはバイオエタノール製造プロセスの副生成物として得られているのみで,その利用は進んでいないのが現状である。本稿では,天然リグニン,および単離リグニンの化学構造,単離リグニンの利用例を紹介し,今後のリグニンの利用に向けての課題について述べる。

4 0 0 0 IR 韓国の日本史教科書批判

- 著者

- 藤田 昭造

- 出版者

- 明治大学教職課程

- 雑誌

- 明治大学教職課程年報 (ISSN:13461591)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.75-86, 2003-03-19

- 著者

- 原口 佳典

- 出版者

- 一般社団法人 日本支援対話学会

- 雑誌

- 支援対話研究 (ISSN:21882177)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.23-36, 2013 (Released:2018-01-24)

- 参考文献数

- 18

コーチングの歴史をどのように語るか?というのは難しい問題である。ここではまず、『人の力を引き出すコーチング術』の「コーチング」史観を分析し、その後、『コーチングのすべて』の「コーチング」史観と、 国際コーチ連盟(ICF)の「コーチング」史観を見ていく。そして日本の「コーチング」の歴史の欠落部分を確認した後に、「コーチング」の歴史を再構成する。その中で、①概念やトレーニング方法としての「コーチング」②組織内の人の関係性としての「コーチング」③マネージャーのスキルとしての「コーチング」 ④プロフェッショナル・サービスとしての「コーチング」⑤研修でスキルとして伝えられる「コーチング」 ⑥自己啓発セミナーとしてのコーチング⑦プロフェッショナル養成としての「コーチング」という7つの要素があり、これらがどのように「コーチングの歴史」の中で位置づけられるのかを構造的に解析していく。