4 0 0 0 スキルミオントランジスタの開発

4 0 0 0 OA ウイルスに対する植物の自然免疫機構

- 著者

- 忠村 一毅 中原 健二

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.12, pp.805-813, 2014-12-01 (Released:2015-12-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

自然免疫の受容体は,一般に,出会ったことのない病原体に対しても防御反応を誘導できるよう病原微生物に共通の分子パターンを認識する.ところが植物は,それに加えて強毒の病原体の毒性因子だけを特異的に認識する受容体をもち,これらが連携して病原体の毒性をも進化的に制御していることがジグザグモデルとして提唱されている.また,ウイルスに対してはRNAサイレンシングが自然免疫の役割を担い,同様に連携した自然免疫ネットワークを形成している.これらをカルモジュリン様タンパク質についてのわれわれの成果とともに解説する.

4 0 0 0 OA 超音波洗浄による野菜に付着する細菌の除去

- 著者

- 中島 けい子 福本 順子 中野 典子 小川 政禧

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 栄養と食糧 (ISSN:18838863)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.5, pp.261-268, 1976-09-10 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

1) N-50-4型 (東洋理工製作所, 20KHz) 超音波発振装置を用い, 1gのパセリを30mlの蒸留水で洗浄すると, 10分間でパセリの細菌の残存率は約10%に低下し, 洗液中にはほとんど残存せず, 未洗浄パセリに付着していた細菌の約90%が殺菌されたことになる。しかし単なる振り洗いをわずか1分間行なうことによって, この超音波処理と同じ程度の洗浄効果が得られ, 振り洗いのほうがむしろ効率がよかった。2) Bransonic 12型 (Branson社, 50KHz) 超音波洗浄器を用い, 50gのパセリを1lの蒸留水で洗浄すると, 10分間でなおパセリと洗液の細菌の残存率はそれぞれ約25%と45%であって, 未洗浄パセリに付着していた細菌の約30%が殺菌されたにすぎず, N-50-4型超音波発振装置による洗浄効果に劣る。しかし, 同量のパセリを攪拌洗浄した場合, 殺菌効果はほとんど認められず, 未洗浄パセリに付着していた細菌の約30%がパセリに, 約70%が洗液に検出された。それゆえに, 相当量のパセリを洗浄する場合には超音波洗浄のほうがやや有効と判断されるが, その効果は顕著ではなかった。3) 20gのパセリを1lの容器に入れ, 水道水で流水洗浄すると, 1分間でパセリに残存する細菌は未洗浄パセリに付着していた細菌の数%にすぎず, 本実験で行なわれた他のいずれの方法よりも有効であった。

- 著者

- Shigeki Senna Atsushi Wakai Haruhiko Suzuki Atsushi Yatagai Hisanori Matsuyama Hiroyuki Fujiwara

- 出版者

- Fuji Technology Press Ltd.

- 雑誌

- Journal of Disaster Research (ISSN:18812473)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.5, pp.917-927, 2018-10-01 (Released:2018-10-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 13

During the 2016 Kumamoto earthquakes, two earthquakes of seismic intensity 7 were observed in Mashiki Town, the foreshock (MJMA 6.5) of April 14 and the main shock (MJMA 7.3) of April 16, resulting in significant damage to structures near the fault. The distribution of damage of houses and other buildings [1] showed a tendency in which damage was concentrated in areas near the surface earthquake fault where the main shock presumably occurred. However, there were locations with slight damage even though they were immediately above the fault and locations with a relatively significant damage even though they were far from the fault. These phenomena are highly likely to be a result of soil structure. First, we built an initial geologic model by collecting boring data in areas of the Kumamoto plain near the fault where damage was severe. Next, we observed microtremors, collected earthquake observational records, and adjusted the layer thickness and S-wave velocity of the initial geologic model. Finally, we built a shallow and deep integrated ground model, compared it to the building damage distribution, and discussed the implications.

- 著者

- 福島 雅儀

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.172, pp.357-414, 2012-03-30

縄文時代中期から後期に移る期間,土器型式で4型式程度である。土器編年の相対的時間からみれば短い時間幅である。ところが炭素年代測定による絶対年代によれば,それは500年以上の時間であるという。これが正しいとすれば,これまでの考古学的解釈は大きく見方を変えなくてはならなくなった。そこで小論では,阿武隈川上流域の柴原A遺跡と越田和遺跡の発掘調査成果をもとに当時の集落変化について考えてみた。縄文時代中期末葉の集落の中心施設は,複式炉をともなう竪穴住居である。このほか水場遺構と土器棺墓が検出される程度である。後期初頭には,石囲炉をともなう4本主柱の竪穴住居が造られ,屋外土器棺墓が増加する。また掘立柱建物も受容される。続いて,掘立建物が増加するとともに,柄鏡形敷石住居・石配墓も導入される。さらに後期前半でも新しい段階の柴原A遺跡では,平地式敷石住居,広場,石列,石配墓群,焼土面による集落に変化した。東北地方に広く分布するとされた複式炉も,上原型に限定するとそれは阿武隈川上流域から最上川上流域,阿賀川流域に特徴的な炉であった。また石囲炉を伴う4本柱穴の住居は,阿武隈川上流域に限定的に分布している。敷石住居においても,柄鏡の柄が大きく発達した平地式敷石住居は,やはり阿武隈川上流域を主な分布圏としている。そして,集合沈線による地域色を持った土器が作られている。阿武隈川上流域は,仙台湾沿岸地域と関東平野を結ぶ通路ではあったが,この時期,南北の両地域とは異なる特異な生活様式を創造していたといえよう。また,この期間土器型式が連続していた遺跡でも,営まれた集落は断続をくり返していた。集落の規模も20名程度であった。大規模に見えた集落も小集落の重複による累重の結果であった。

4 0 0 0 OA モーダルシフト推進の観点から見た日本の鉄道貨物輸送の機能と役割に関する考察

- 著者

- 吉岡 泰亮

- 出版者

- 立命館大学政策科学会

- 雑誌

- 政策科学 = 政策科学 (ISSN:09194851)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.67-72, 2011-10

4 0 0 0 OA 石坂流鍼術の特質

- 著者

- 後藤 光男

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 自律神経雑誌 (ISSN:03870952)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.18-21, 1970-07-01 (Released:2011-05-30)

4 0 0 0 研究室配属のための一方式の提案とその数理的考察

- 著者

- 片岡 達 茨木 俊秀

- 出版者

- 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

- 雑誌

- 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 (ISSN:04534514)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.71-93, 2008-12

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3 1

大学の卒業研究などで,学生をどの研究室に配属させるかを決定する問題が生じる.学生や研究室にはそれぞれ配属関係を構築したいと考える相手がいるが,様々な理由により研究室の配属人数は限られるため,全員の第1希望が実現するとは限らない.本論文では,学生と研究室双方の希望を考慮し,合理的に配属先を決定する方法について論じる.本方式では,まず学生側の希望を反映させた研究室の定員を定めた上で,学生と研究室の双方の希望を考慮した合理的な配属を実現させる.具体的には,安定結婚問題の概念を一般化させ,本問題に適した配属の安定性を定義し,明示された半順序と暗黙の全順序という2つの概念を定めた上で,合理的配属を得る手法を提案する.さらに,この手法の計算量の解析および計算実験による確認を行う.

4 0 0 0 OA コンラート=マルティウスの現象学的実在論

- 著者

- 植村 玄輝

- 出版者

- 日本ホワイトヘッド・プロセス学会

- 雑誌

- プロセス思想 (ISSN:21853207)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.49-63, 2022 (Released:2023-04-09)

4 0 0 0 OA トルエン中毒症と思われる35症例の神経耳科学的所見

- 著者

- 坂田 英治 大都 京子 志村 弘道 酒井 繁

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.12, pp.1999-2013, 1986-12-01 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

In recent years some youngsters have been indulging in what is called thinner inhalation, posing a serious social problem.Organic solvents have also been widely used industrially as adhesives or degreasing and rinsing agents, generating a kind of occupational disease which has become a medical problem.Furthermore, some schoolchildren who refuse to go to school complaining of headache, head heaviness, blurred vision, diplopia, dizziness, or equilibrium disturbances, may actually have toluene toxicosis caused by the adhesive they use in constructing plastic models.The authors examined 35 such patients neurotologically and found some impairment in the cerebellar cortex, cerebellar nuclei, or efferent pathways. This report is presented to invite comments from other researchers.

4 0 0 0 OA エマルジョンの基本特性とその燃焼における効果

- 著者

- 段 智久

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.307-314, 2016-05-01 (Released:2017-05-01)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 2 4

4 0 0 0 OA 2017年度 書評

- 著者

- 日本政治学会書評委員会

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.1_227-1_258, 2017 (Released:2020-07-01)

- 著者

- Kenro Go Toshiki Onishi Asahi Ogushi Shunsuke Tokuda Akihiro Miyata

- 出版者

- THE VIRTUAL REALITY SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.43-53, 2023-03-31 (Released:2023-03-31)

- 参考文献数

- 24

To feel more familiar with the agents, our previous research proposed an interaction style of agents that makes humorous statements in real time during conversa-tions with users, referring to manzai. Previous studies have confirmed the effectiveness of using agents for a single day. However user may become bored with the agents’ manzai-style joke responses, and their motivation to continue the conversation may decrease. In this paper, we newly introduced simple and nori tsukkomi to tsukkomi agent and conducted a one-week experiment. The results of the one-week experiment using the prototype system showed that the users found the interaction humorous, and their moti-vation to continue the conversation increased when the agents made humorous statements during conversations with the user. In addition, we confirmed that users’ familiarity with the boke agent was improved by conversing with agents for multiple days.

- 著者

- Toshitsugu TERAKADO Akibumi OMI Yuji MATSUMARU Eiichi ISHIKAWA

- 出版者

- The Japan Neurosurgical Society

- 雑誌

- NMC Case Report Journal (ISSN:21884226)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.93-98, 2023-12-31 (Released:2023-04-10)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

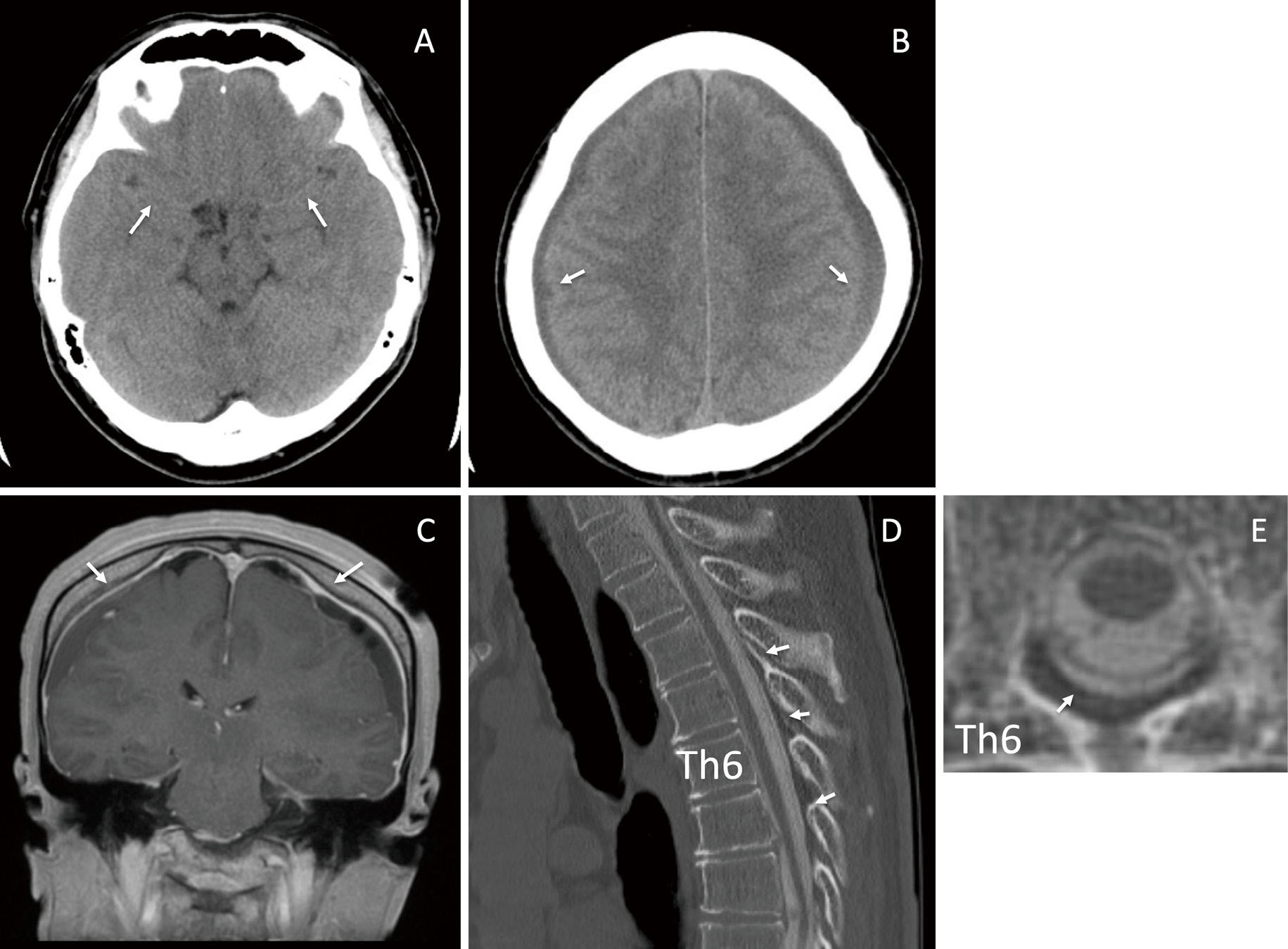

Both chronic subdural hematoma (CSDH) and spontaneous intracranial hypotension (SIH) cause headaches. However, the etiologies are different: SIH headache is caused by decreased intracranial pressure (ICP), whereas CSDH headache results from increased ICP. Moreover, CSDH is treated by hematoma drainage, while SIH is treated by epidural blood patch (EBP). Treatment for the cases of combined SIH and CSDH is not well-established. Herein, we report two cases wherein ICP was monitored and safely controlled by EBP after hematoma drainage. Case 1: A 55-year-old man with progressive consciousness disturbance was diagnosed with bilateral CSDH. He underwent bilateral hematoma drainage; however, the headache became apparent during standing. We diagnosed SIH by diffuse pachymeningeal enhancement on brain MRI and epidural contrast medium leakage on CT myelography. Due to the re-enlargement of bilateral CSDH, we performed EBP after hematoma drainage and ICP monitor insertion. Finally, the headache and bilateral CSDH were resolved. Case 2: A 54-year-old man with persistent headache was diagnosed with bilateral CSDH. He underwent multiple hematoma drainage sessions. However, headache on standing persisted. We diagnosed SIH by diffuse pachymeningeal enhancement on brain MRI and epidural contrast medium leakage on CT myelography. Due to the re-enlargement of the left CSDH, we performed EBP after left hematoma drainage and ICP monitor insertion. Finally, the headache and bilateral CSDH were resolved. EBP after hematoma drainage and ICP monitoring was useful for SIH with bilateral CSDH. By monitoring ICP before EBP, the ICP was safely controlled and CSDH was resolved.

4 0 0 0 OA 2011 年福島県浜通り地震の地表地震断層の近傍における建物被害調査

- 著者

- 久田 嘉章 久保 智弘 松澤 佳 松本 俊明 田邉 朗仁 森川 淳

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震工学会

- 雑誌

- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.4_104-4_126, 2012 (Released:2012-09-28)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 1

2011年東北地方太平洋沖地震の広義の余震と考えられている2011年福島県浜通り地震(Mj7.0)では、大規模な地表地震断層が出現し、多大な建物被害が発生した。この地震は正断層の活断層帯の地震であるが、周辺で観測された強震動や距離減衰式による検討から、逆断層の地震と比べて特に地震動が弱くはなかったことを確認した。さらに、地表地震断層と震源近傍の強震による建物への影響を調べるため、地表断層のごく近傍において建物の悉皆調査を行い、191棟の建物被害の特徴を整理した。その結果、建物の大きな被害は地表断層の直上による地盤変状(断層すべりや地盤傾斜)に起因し、強震動による甚大な被害は殆ど無く、断層の近傍で推定される震度も6弱から5強程度であることが分かった。また地表地震断層の直上の建物では、最大で80 cmにも達する断層すべり変位の影響により、大きな変形や傾斜による被害が生じたが、耐震性に劣る1棟の寺院の山門を除き、倒壊した建物は無かった。

4 0 0 0 OA 空間識失調と航空医学

- 著者

- 田村 敦 田所 慎

- 出版者

- 一般社団法人 日本めまい平衡医学会

- 雑誌

- Equilibrium Research (ISSN:03855716)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.4, pp.242-253, 2019-08-31 (Released:2019-10-02)

- 参考文献数

- 66

- 被引用文献数

- 1

A major purpose of aeromedicine as a specialty is the prevention of aircraft accidents. Only prevention can save lives. From the earliest days of aviation, almost all aviation accidents have been attributed to the human factor called spatial disorientation. To understand spatial disorientation, one must comprehend how the human body interacts and interprets the environment of flight. This understanding can help to provide control and prevent loss of spatial orientation that can lead to aviation accidents.

4 0 0 0 OA 音楽を軸に拡がる情報科学:2.音楽と言語

音楽の起源は言語が未発達な時期でのコミュニケーション法であると言われ,その意味で音楽と言語は同一のルーツを持つ.したがって楽曲の解析においては,すでに研究資産のある言語理論を援用することが期待できる.楽譜は自然言語のテキストと同様なシンボル列と考えられ,自然言語同様の文法規則を想定することが可能になるはずである.本稿は,まず人間の言語の複雑さをチョムスキー階層から考え,和声進行の制約すなわちカデンツを規則化する試みには文脈自由文法が必要であることを概説する.さらにはより洗練された文法理論による音楽の解析例を述べ,確率的な手法との組み合わせの可能性などを考察する.

4 0 0 0 OA 越佐維新志士事略 : 附・志士紀念展覧会列品目録

- 著者

- 国幣中社弥彦神社越佐徴古館 編

- 出版者

- 国幣中社弥彦神社越佐徴古館

- 巻号頁・発行日

- 1922

4 0 0 0 OA 秋吉台の土壌生成 -風成堆積物の影響-

- 著者

- 岡本 透

- 出版者

- 日本ペドロジー学会

- 雑誌

- ペドロジスト (ISSN:00314064)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.37-42, 2020 (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 27