4 0 0 0 OA 自傷行為の理解と援助

- 著者

- 松本 俊彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 日本認知・行動療法学会大会プログラム・抄録集 第44回大会 (ISSN:24333050)

- 巻号頁・発行日

- pp.493, 2018-10-26 (Released:2021-05-18)

4 0 0 0 OA 高校生がSNSで知り合った異性と対面で会うまでのやりとり

- 著者

- 仲嶺 真 田中 伸之輔 上條 菜美子

- 出版者

- 一般社団法人 社会情報学会

- 雑誌

- 社会情報学 (ISSN:21872775)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.159-168, 2019-12-31 (Released:2020-01-18)

- 参考文献数

- 23

近年,SNS利用者数の増加が著しい。SNSを有効活用できれば良好な人間関係が築ける可能性が高まる一方で,SNSで知り合った異性と対面で会ったことによって未成年がトラブルに巻き込まれる事案が社会問題となっている。SNSで知り合った異性と対面で会う理由に関して,個人特性との関連や,やりとり内容との関連が検討されているものの,やりとり過程については十分に検討されているとは言い難い。SNSで知り合った異性と対面で会うまでには,継続的にやりとりが続いていると考えられるため,やりとり内容だけでなく,どのようなやりとりを経て対面で会うに至っているのかを検討する必要があると考えられる。そこで本研究では,高校生を対象に,SNSで知り合った異性とSNS上でどのようなやりとりを経た結果,対面で会うに至るかについて検討した。SNSで知り合った異性と対面で会った経験がある高校生および高専生207名を対象に,SNSで知り合った異性と行ったやりとりに関して調査した。その結果,地元が一緒であることや趣味などの共通の話題について継続的にやりとりをした結果,対面で会いやすくなることが示された。また,相手が自分に会いたい場合ではなく,自分が相手に会いたい場合に対面で会っていることも示された。これらを踏まえ,禁則的な防犯教育とは違った形の防犯教育が今後必要であることが議論された。

4 0 0 0 OA ナチズムと日本文化 ― W・ドーナートにおける日独文化提携の論理 ―

- 著者

- 清水 雅大

- 出版者

- 現代史研究会

- 雑誌

- 現代史研究 (ISSN:03868869)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.1-15, 2015-12-21 (Released:2018-06-28)

- 参考文献数

- 76

4 0 0 0 OA クラレンス・トーマス裁判官の憲法理論 ―我が道を行く原意主義者の足跡を辿って―

- 著者

- 団上 智也

- 出版者

- 関西法政治研究会

- 雑誌

- 法政治研究 (ISSN:21894124)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.93, 2022 (Released:2022-06-17)

- 著者

- 北崎 朋希

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.583-588, 2011-10-25 (Released:2011-11-01)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 6 3

本研究は、都市再生特別地区による公共貢献と規制緩和の実態と課題を明らかにしたものである。都市再生特別地区は、2010年12月末時点で全国51件指定されており、約7割が東京都、大阪市、名古屋市において活用されている。事業者から提案された公共貢献には、制度創設初期は従来の規制緩和手法で用いられていた「広場・通路」などのハード面の取組みが中心であった。しかし近年では、「防災、環境・景観」などの社会的要請の高まりに対応した取組みが増加しており、さらに「地域貢献施設」のようにソフト面の取組みを重視するものが増加している。一方、規制緩和によって同水準の不動産価値が付与された事業の公共貢献を比較すると、公共貢献と不動産価値との間には一定の関係性がみられなかった。この公共貢献の評価と規制緩和の決定は、非公開の事前協議において実質的な審査が行われており、第三者が審査経緯を把握することは困難となっている。そのため、正式提案後の審査手続きである都議会都市整備委員会や都市計画審議会においても、事前協議の審査内容は公開されておらず、規制緩和の公平性及び公正性の担保不足が指摘されている。

4 0 0 0 OA 空間の残存状態に着目した悲劇の記憶の叙述変化に関する考察 長崎刑務所浦上支所を事例に

- 著者

- 筈谷 友紀子 阿部 大輔

- 出版者

- 公益社団法人 日本都市計画学会

- 雑誌

- 日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集 (ISSN:1348592X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.37-40, 2020 (Released:2020-07-25)

- 参考文献数

- 16

本研究では、被爆遺構でありながら、強制連行された中国人や朝鮮人などを収容していた歴史を持つ長崎刑務所浦上支所を事例に、悲劇の記憶に関する叙述の変化を明らかにすると共に空間の残存が集合的記憶の形成・継承にどのような影響を与えるのか考察を行った。本研究から、1)浦上支所跡地に平和公園が建設されたのちも、浦上支所に関する記憶は当事者らにより鮮明に叙述されていること、2)戦後すぐにおける浦上支所跡地をめぐる叙述は説明的要素が強かったのに対し、近年にかけてはその印象を俯瞰的に叙述したものが多く見られたこと、3)1991年に明らかとなった浦上支所の遺構は、継承すべき記憶とは何かということに大きく揺さぶりをかけたことが明らかとなった。

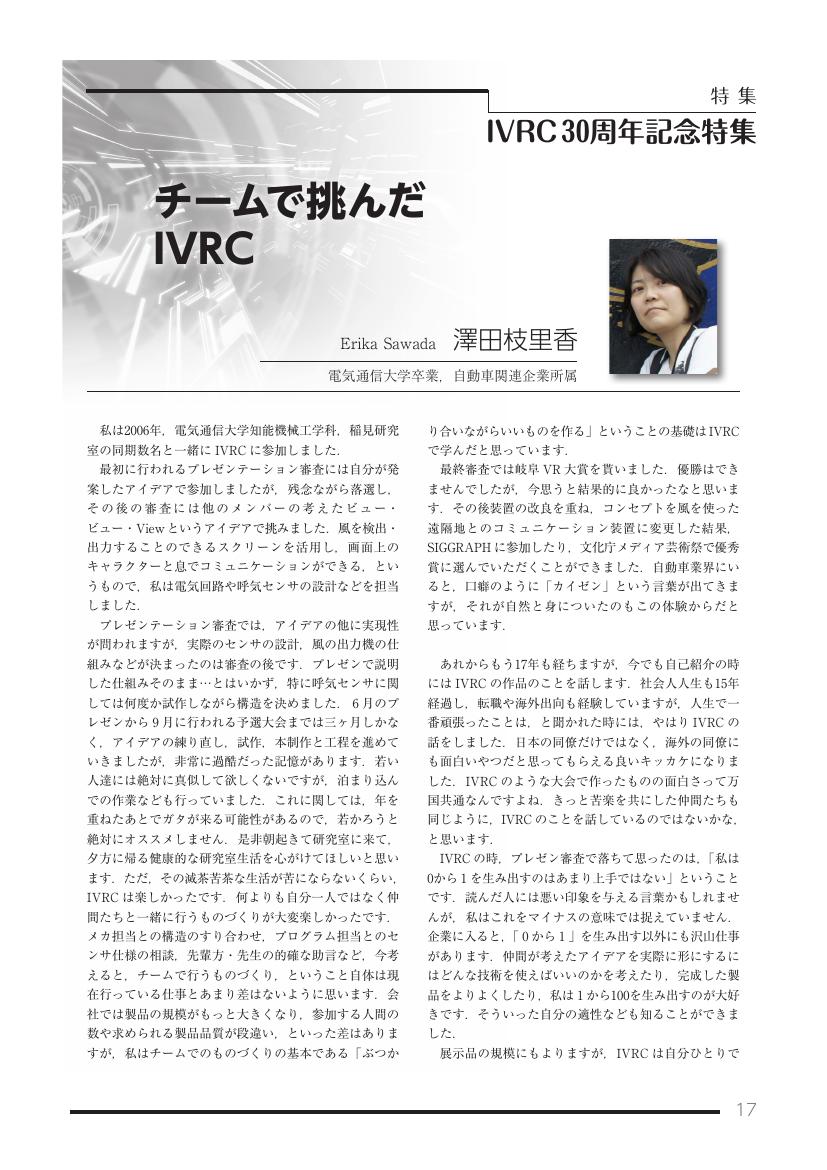

4 0 0 0 OA チームで挑んだIVRC

- 著者

- 澤田 枝里香

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.17-18, 2023-03-31 (Released:2023-04-26)

4 0 0 0 OA トルコにおける新憲法制定をめぐる議論

- 著者

- 下中菜都子

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.758, 2014-03

4 0 0 0 OA フランスにおける差別禁止法及び差別防止機構法制

- 著者

- 鈴木尊紘

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- no.242, 2009-12

4 0 0 0 OA レーガン政権における大統領権力の拡大 ―保守的法律家の憲法解釈と署名見解の制度化―

- 著者

- 梅川 健

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.1_247-1_270, 2011 (Released:2016-02-24)

In legislative process, the American Constitution allows President to sign a bill or veto it. However, the modern American Presidents have issued “Signing Statement” when they sign a bill into law without constitutional provision. In signing statement, Presidents have declared unconstitutionality of a bill. The previous researches found the Reagan administration began to use signing statement to point unconstitutionality. How have the Reagan administration institutionalize the usage of constitutional signing statement as a new presidential tool? This paper focuses on primal resources of the Department of Justice and White House and shows how the conservative lawyers had institutionalized constitutional signing statement. For the conservative lawyers, the primary goal of constitutional signing statement was to restrict “Judicial Activism” of judicial branch and they relied on the conservative constitutional interpretations, “Originalism” and “Departmentalism,” to legitimate signing statement as a new presidential tool.

- 著者

- 五十嵐 陽介 田窪 行則 林 由華 ペラール トマ 久保 智之

- 出版者

- 日本音声学会

- 雑誌

- 音声研究 (ISSN:13428675)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.134-148, 2012-04-30 (Released:2017-08-31)

- 被引用文献数

- 6

In this paper we test the hypothesis that Ikema, a dialect of Miyako Ryukyuan, has a three-pattern accent system, where three accent classes, Types A, B, and C, are lexically distinguished, contra previous studies which have claimed that it has a two-pattern accent system. The results of our analysis confirm the existence of three distinct accent classes. The three-way distinction can only be observed in quite restricted conditions, including when nouns followed by one or more bimoraic particles precede a predicate. The results also reveal that Type A words are few in number, indicating that Type A words are in the process of merging with Type B.

4 0 0 0 OA 人事記録から見た秋田藩戊辰戦争

- 著者

- 畑中 康博

- 出版者

- 秋田大学史学会

- 雑誌

- 秋大史学 (ISSN:0386894X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.79-103, 2017-03-31

4 0 0 0 OA IVRCを振り返って思うこと

- 著者

- 鈴木 謙太

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.19-20, 2023-03-31 (Released:2023-04-26)

4 0 0 0 OA 『催馬楽』「更衣」攷 : 古典研究/教育における歌謡

- 著者

- 中田 幸司

- 出版者

- 玉川大学

- 雑誌

- 玉川大学文学部紀要 (ISSN:02868903)

- 巻号頁・発行日

- no.63, pp.95-108, 2023-03-30

古典教育における「更衣」(こうい)は天皇の夫人として理解される傾向がある。一方、衣を替える意義をもつ「更衣」が平安朝に隆盛した『催馬楽』にはある。この詞章には愛しい相手に思いを伝える世界観がある。身分制度や年中行事から距離をおき、自/他の情を交えようとする往時の人はいかに表明したのか。そこには宮廷人による知識と脚色した詞章があると考えられる。

4 0 0 0 OA 児童虐待防止リスクアセスメント項目の選抜 — 現場での利活用のために —

- 著者

- 菊池 愛美 髙岡 昂太 坂本 次郎

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 行動計量学 (ISSN:03855481)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.79-87, 2021 (Released:2022-04-27)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

A comprehensive survey of child abuse by the Ministry of Health, Labor and Wel- fare of Japan (2019) identified 420 potential risk assessment items. However, using all of these assessment items at a child guidance center would overwhelm their capacity and be thus unrealistic. This study aims to select essential assessment items so that they are usable in actual practice, while maintaining its predictive validity. Here, we used the Random Forests algorithm and predicted classifications to identify the need for child protection by child guidance centers or referral to them from child welfare facili- ties of each municipality. We selected the top 30 items adopted by feature importance in the algorithm from the items evaluated to be easily acquirable in the initial action (50 points or more). The model maintained a moderate level of accuracy 0.783 and AUC-ROC 0.900.

4 0 0 0 OA 【特集:アラビノガラクタンの構造と機能および応用】 アラビアガムの特性とその利用

- 著者

- 井戸 隆雄 片山 豪

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用糖質科学会

- 雑誌

- 応用糖質科学:日本応用糖質科学会誌 (ISSN:21856427)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.3, pp.244-246, 2011-07-20 (Released:2017-12-16)

- 参考文献数

- 7

4 0 0 0 OA Bernstein-von Mises定理の歴史について

- 著者

- 吉村 有博

- 出版者

- 京都産業大学通信制大学院経済学研究会

- 雑誌

- 京都産業大学経済学レビュー = KYOTO SANGYO UNIVERSITY ECONOMIC REVIEW (ISSN:21880697)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.1-33, 2022-03

本論文はBernstein-von Mises定理に関する古典的な諸結果を概観し、現代的視点からその歴史的意義を明らかにするものである。具体的には定理に関連する書誌情報、定理の形式、当時の動機、応用例を整理し、頻度論統計学との関連を概観する。本論文の主要な貢献は定理の古典的諸結果の歴史的意義と、拡張された現代の定理との関連の解明である。特に、先駆的貢献者の間で事後分布の漸近正規性を導く動機は大きく異なり、その一部は信頼区間の正当化が動機に関連したことを指摘する。さらに、定理の発展には中心極限定理の発展や確率の公理化の運動が強く影響したことを指摘する。加えて、尤度関数の任意性、事前分布の特定化からの独立性、そして区間を代用する可能性の起源はベイズ統計学史の極めて初期に遡れることを指摘する。

4 0 0 0 OA 中国資本の進出と独自化するアニメ産業

- 著者

- 董 鎧源

- 出版者

- 早稲田大学大学院社会科学研究科

- 雑誌

- 社学研論集 (ISSN:13480790)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.51-59, 2020-09-20

4 0 0 0 OA 安定同位体比分析による国産米の産地及び有機栽培判別の可能性

- 著者

- 鈴木 彌生子 中下 留美子 赤松 史一 伊永 隆史

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.12, pp.1053-1058, 2009 (Released:2010-01-25)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 10 21

We determined the differences in carbon, nitrogen and oxygen isotopic compositions (δ13C, δ15N, and δ18O) between short grain rice samples from 9 locations (Hokkaido, Yamagata, Niigata, Nagano, Ibaraki, Tokyo, Mie, Hiroshima and Okinawa) in Japan to discriminate their geographical origin. Oxygen isotopic composition of brown rice is well correlation with that of ambient water (R2 = 0.69). The δ18O values of rice samples are correlated with an increase in the latitude (R2 = 0.82). The δ13C values of upland rice are higher than those of paddy rice, depending on the water stress. These results suggest that δ18O and δ13C values of Japanese rice samples are reflected the difference in growth condition. The δ15N values of rice depend on the soil nutrition, where the rice is cultivated. Organic rice is characterized by higher nitrogen isotopic compositions (+ 3.0 to + 8.9‰) than conventional rice (−0.4 to + 3.2‰). Thus, δ15N would become a strong tool to discriminate between organic and conventional rice samples. Thus, the δ18O and δ13C values will be potentially useful for the discrimination of organic rice, and the geographical origin of rice within Japan.

- 著者

- 小泉 佑介 祖田 亮次

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.3, pp.245-260, 2021 (Released:2021-10-31)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 3

本稿では,1980年代以降の英語圏における地理学者を中心に発展してきたポリティカル・エコロジー論(PE 論)が,いかにして独自の枠組みを発展させてきたのかについて検討する。特に本稿では,2000年代以降の PE 論における新たな展開として,スケールの議論に注目した研究に考察の焦点を絞る。PE 論の系譜をたどると,1980年代は文化生態学や生態人類学,新マルサス主義の分析視角に対する批判的検討を出発点として,生態学と政治経済学の統合的アプローチを提示した。1990年代には PE 論独自の枠組みを模索する中で,ポスト構造主義的な視点に基づく社会理論との接合を目指す研究が増加し,取り扱うテーマも環境・開発に関わる言説やジェンダー研究へと広がりをみせた。2000年代以降は再び生態学的な視点への関心が高まっており,こうした流れと連動するかたちでスケールの議論に関する研究が注目を集めている。特に PE 論のスケールに関する議論は,土壌や植生といった自然環境条件に基づく「生態的スケール」と,社会的・政治的なプロセスを通じて構築されるスケールとの相互作用に着目していることを特徴としている。今後の展望としては,地理学と生態学のスケールに関する議論を相互に参照しつつ,資源管理や環境ガバナンスのスケールに注目した実証研究を積み上げることで,PE 論独自のスケール論を発展させていくことが期待される。