4 0 0 0 OA 創薬ベンチャーにおける知的財産戦略と事業開発に関する分析研究

- 著者

- 渡部 玄 林田 英樹

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 年次学術大会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.883-886, 2021-10-30

一般講演要旨

4 0 0 0 OA 享保17(1732)年の稲作における水損・蝗害と注油情報の伝播

- 著者

- 池内 長良

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.1, pp.1-24, 1992-02-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 131

- 被引用文献数

- 3 1

The rainy season in 1732 persisted for some 50 days. In the intercalary month of May, it rained day after day. Around May 10th, there was heavy rainfall resulting in extensive flood damage. Fortunately however, as the rain fell comparatively early, it was possible to minimize the damage by replanting the seedlings and also by switching to dry field farming. Following the rainy season, rainfall was moderate but the weather was unstable with thunderstorms, mixed sunshine and rain, and drizzles frequently occurring, lowering temperatures. The presumption is that the unfavorable conditions which had continued since the planting of the rice plants resulted in their feeble growth.There was an abnormal outbreak of planthoppers immediately following the end of the long rainy season and it was widely believed that this outbreak of planthoppers was related to the prolonged rains. However, recognition of the insect outbreak was based on theories of natural causes and the “In-yo-Gogyo-setsu” (Yin-yang and the Five Elements). Naturally, it was concluded that the extended rain had caused air borne planthoppers to arrive in great numbers. The presumption is now that the scant sunshine and high humidity prevailing during June and July, together with the growing conditions of rice plants, resulted in even heavier damage by the planthoppers.In the Kyushu, Chugoku and Shikoku districts, all private and Shogunate domains sent in urgent warnings (notifications) concerning the outbreak of planthoppers to the Shogunate government. Even when we examine the detached territories, we find that it was only the Mimasaka domain of the Annaka Clan that failed to send in a notification. In the Kinki district, 21 private clan domains (out of 57) and 11 magistrates' offices of the Shogunate domains (out of 15) sent in urgent warnings. The majority of the private domains in Kyushu also sent in their notifications at an early date. With respect to the private domains in Chugoku and Shikoku, the periods when notifications were sent in differed between the western and eastern halves of the districts assuming that a line is drawn from north to south down the center of these two districts. Notifications from private domains in the eastern parts of the Chugoku and Shikoku districts were sent in a at a later date as was the case with the Kinki district. Their notifications were sent in late because it was after harvesting that they realized than the damage was far worse than first expected.In Kyushu, abnormal insect damage caused by white-backed rice planthoppers occurred from the beginning of June. The Omura domain suffered severe damage in early June, and similar damage, the “Kabudae” phenomenon, struck the Isahaya and Saeki domains in mid-June with the result that these three domains resorted to switching to dry field farming. In Westen Japan, abnormal insect damage had occurred in almost all areas by mid-July. Particularly in villages in the Suo Hagi and Aki Hiroshima domains, rice crops were completely destroyed in a matter of a few days around July 15th. This date coincided with the period when late rice formed ears. The damage suffered during this period was that caused mainly by brown rice planthoppers. Shiinoki Village of the Chikuzen Akizuki domain experienced damage from both white-backed planthoppers and brown rice planthoppers. However, around July 11th the principal cause of rice plant damage changed from white-backed to brown rice planthoppers.Discovery of the oiling method to exterminate planthoppers marks an epoch in the history of agriculutral techniques of the modern age, but there is as yet no established theory concerning this method. Information on the oiling method spread primarily around the Fukuoka domain, the Omura domain and the territory controlled by Hitadaikan. In the Fukuoka domain, the villages were notified to adopt the oiling method as a “divine message from the Tenman-sama.”

- 著者

- Syun-ichi Urayama Yoshihiro Takaki Yuto Chiba Yanjie Zhao Misa Kuroki Daisuke Hagiwara Takuro Nunoura

- 出版者

- Japanese Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Soil Microbiology / Taiwan Society of Microbial Ecology / Japanese Society of Plant Microbe Interactions / Japanese Society for Extremophiles

- 雑誌

- Microbes and Environments (ISSN:13426311)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.5, pp.ME22034, 2022 (Released:2022-08-03)

- 参考文献数

- 92

- 被引用文献数

- 8

Isolated RNA viruses mainly parasitize eukaryotes. RNA viruses either expand horizontally by infecting hosts (acute type) or coexist with the host and are vertically inherited (persistent type). The significance of persistent-type RNA viruses in environmental viromes (the main hosts are expected to be microbes) was only recently reported because they had previously been overlooked in virology. In this review, we summarize the host-virus relationships of eukaryotic microbial RNA viruses. Picornavirales and Reoviridae are recognized as representative acute-type virus families, and most of the microbial viruses in Narnaviridae, Totiviridae, and Partitiviridae are categorized as representative persistent-type viruses. Acute-type viruses have only been found in aquatic environments, while persistent-type viruses are present in various environments, including aquatic environments. Moreover, persistent-type viruses are potentially widely spread in the RNA viral sequence space. This emerging evidence provides novel insights into RNA viral diversity, host-virus relationships, and their history of co-evolution.

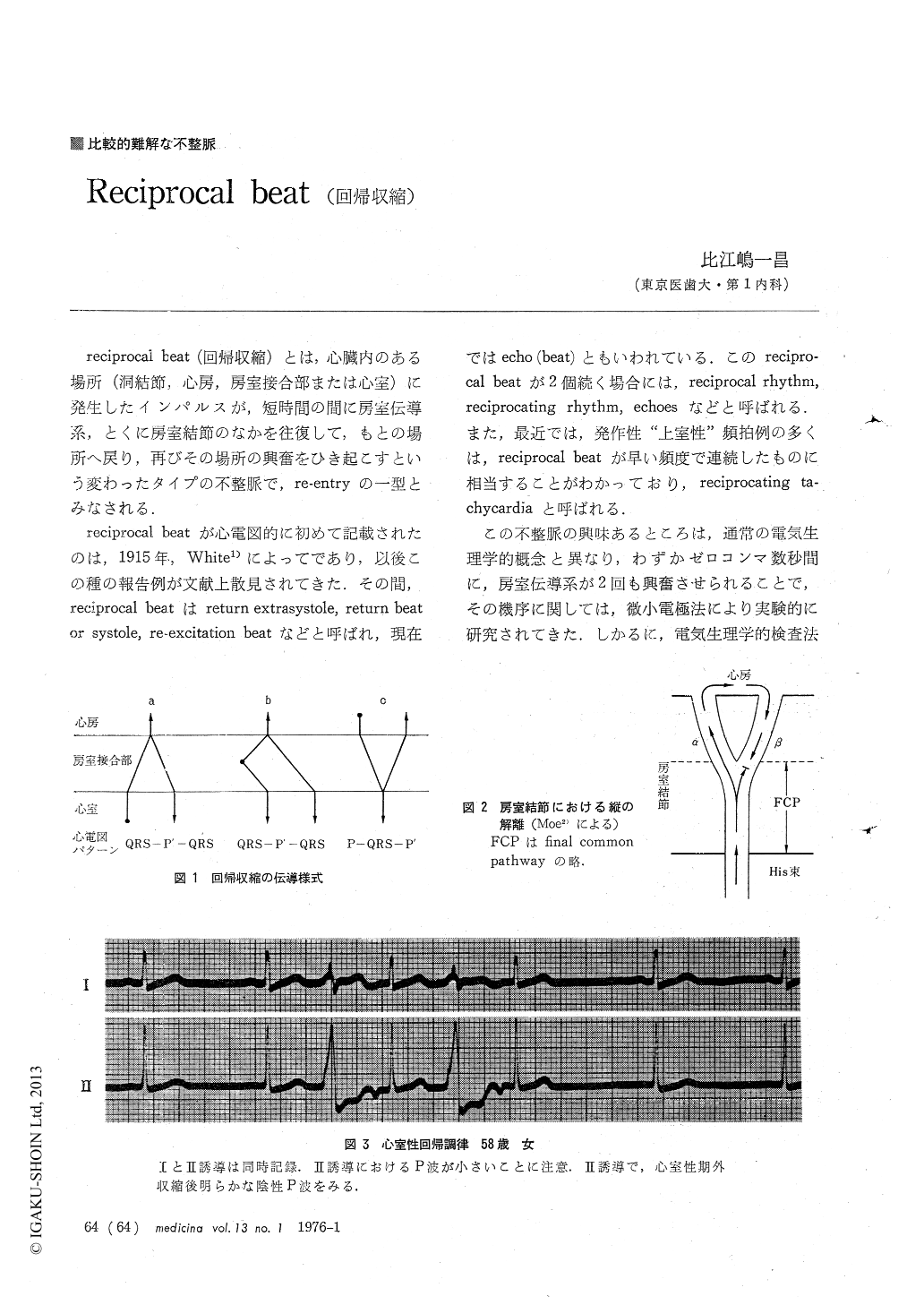

4 0 0 0 Reciprocal beat(回帰収縮)

reciprocal beat(回帰収縮)とは,心臓内のある場所(洞結節,心房,房室接合部または心室)に発生したインパルスが,短時間の間に房室伝導系,とくに房室結節のなかを往復して,もとの場所へ戻り,再びその場所の興奮をひき起こすという変わったタイプの不整脈で,reentryの一型とみなされる. reciprocal beatが心電図的に初めて記載されたのは,1915年,White1)によってであり,以後この種の報告例が文献上散見されてきた.その間,reciprocal beatはreturn extrasystole,return beator systole,reexcitation beatなどと呼ばれ,現在ではecho(beat)ともいわれている.このreciprocal beatが2個続く場合には,reciprocal rhythm,reciprocating rhythm,echoesなどと呼ばれる.また,最近では,発作性"上室性"頻拍例の多くは,reciprocal beatが早い頻度で連続したものに相当することがわかっており,reciprocating tachycardiaと呼ばれる.

- 著者

- 中野 耕太 Kota NAKANO

- 雑誌

- 北東アジア研究 (ISSN:13463810)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.125-133, 2014-03-31

4 0 0 0 OA 難訓辞典

- 著者

- 井上頼圀, 高山昇, 菟田茂丸 合編

- 出版者

- 啓成社

- 巻号頁・発行日

- 1933

4 0 0 0 OA 原発開放隅角緑内障に対する漢方治療の有用性 —眼科漢方30年の経験から—

- 著者

- 山本 昇吾 藤東 祥子

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.13-21, 2015 (Released:2015-06-29)

- 参考文献数

- 20

【目的】原発開放隅角緑内障に対して,標準的治療を基本にして長期にわたり漢方治療を行った症例を呈示し,緑内障治療における漢方の意義について考察する。【症例】症例1は,男性で初診時17歳の原発開放隅角緑内障症例である。34年間で3度手術を行ったが,漢方治療を継続しながら経過を観察し得た症例である。症例2は,女性で初診時56歳,初診より約30年前に原発開放隅角緑内障と診断されたが,その後希望により漢方治療を19年間継続している症例である。いずれも失明状態になることが危惧されていたが,漢方治療を継続することにより視機能を維持し,眼圧もコントロールすることができた。症例3は,女性で初診時23歳,漢方内服中に眼圧は正常範囲に低下し,内服中止により眼圧上昇を示した。【考察】原発開放隅角緑内障における眼圧上昇に対して有効な特定の処方名は挙げられないが,少しでも有効な漢方方剤はある。また,漢方を継続的に服用することは視機能維持にも有効である可能性がある。【結語】漢方薬は原発開放隅角緑内障の眼圧低下及び視機能維持の補助的治療に用いて有効である。

4 0 0 0 OA 〈講演〉「山姥」考

- 著者

- 馬場 光子

- 出版者

- 日本歌謡学会

- 雑誌

- 日本歌謡研究 (ISSN:03873218)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.35-47, 2007-12-30 (Released:2021-03-31)

4 0 0 0 検証--シベリア抑留

- 著者

- ウィリアム・F・ニンモ著 加藤隆訳

- 出版者

- 時事通信社

- 巻号頁・発行日

- 1991

- 著者

- 阿部田 恭子 向後 千春

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- pp.45113, (Released:2022-07-28)

- 参考文献数

- 23

本研究では, パーキンソン病患者の体の動きの改善と QOL 向上を目的とした健康支援教育プログラムを開発し, その効果についてランダム化比較試験によって検討した. 実験群では, インストラクショナルデザインの原則によって設計されたタンゴセラピーをオンデマンド方式で配信し, テレビ会議システムを使ってフィードバックした. 一方, 統制群では, テレビ会議システムを使って健康講座を行った. その結果, 実験群において, 外出頻度が有意に高くなった. さらに, インタビュー調査の分析から, オンラインタンゴセラピーによって体の動きの改善に効果があることがわかった. 体の動きの改善は, 心理面での変化につながり, 日常における活動にも効果が見られた. これらの結果から, オンラインタンゴセラピーは, 社会生活への参加の積極性を高めたことが示された.

4 0 0 0 OA Torsional Braid Analysis (TBA) の熱硬化性樹脂への応用

- 著者

- 中村 茂夫

- 出版者

- 合成樹脂工業協会

- 雑誌

- 熱硬化性樹脂 (ISSN:03884384)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.26-38, 1985-03-10 (Released:2012-08-20)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

ねじり振子における繊維, フィルム, 棒状試験片のかわりに, ガラス繊維の組紐 (Braid) と試料の複合体を用いて自由減衰振動の測定を行うTorsional Braid Analysis (TBA) の原理, 装置および熱硬化性樹脂への応用, とくに熱硬化過程の追跡, 熱硬化速度の決定, 硬化樹脂の力学的性質について解説する。熱硬化性樹脂の硬化反応の際に, その状態は液体状態からゴム状態を通ってガラス状態まで広い粘弾性領域にわたって変化するので, その全過程を1つの装置で連続的に測定することができるTBAは熱硬化性樹脂の研究に最も適すると言える。また, 熱硬化系の等温硬化過程における状態の変化を図示し, 硬化条件の設定および異なった反応系相互の比較を可能にするTTT図 (Time-temperature-transformation cure diagram) およびCHT図 (Continuous heating transformation cure diagram) についても説明し, その有用性を明らかにした。

4 0 0 0 OA アルベール・カミュの『異邦人』論 : 不条理な感情の生成過程および自然との関係

- 著者

- 加藤 宏幸 千葉 裕平

- 出版者

- 岩手大学人文社会科学部

- 雑誌

- Artes liberales (ISSN:03854183)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.83-94, 1995-12-04

4 0 0 0 OA 科学技術社会論からみた原発事故のメディア報道の問題点

- 著者

- 藤垣 裕子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.1_46-1_49, 2013-01-01 (Released:2013-05-02)

- 参考文献数

- 5

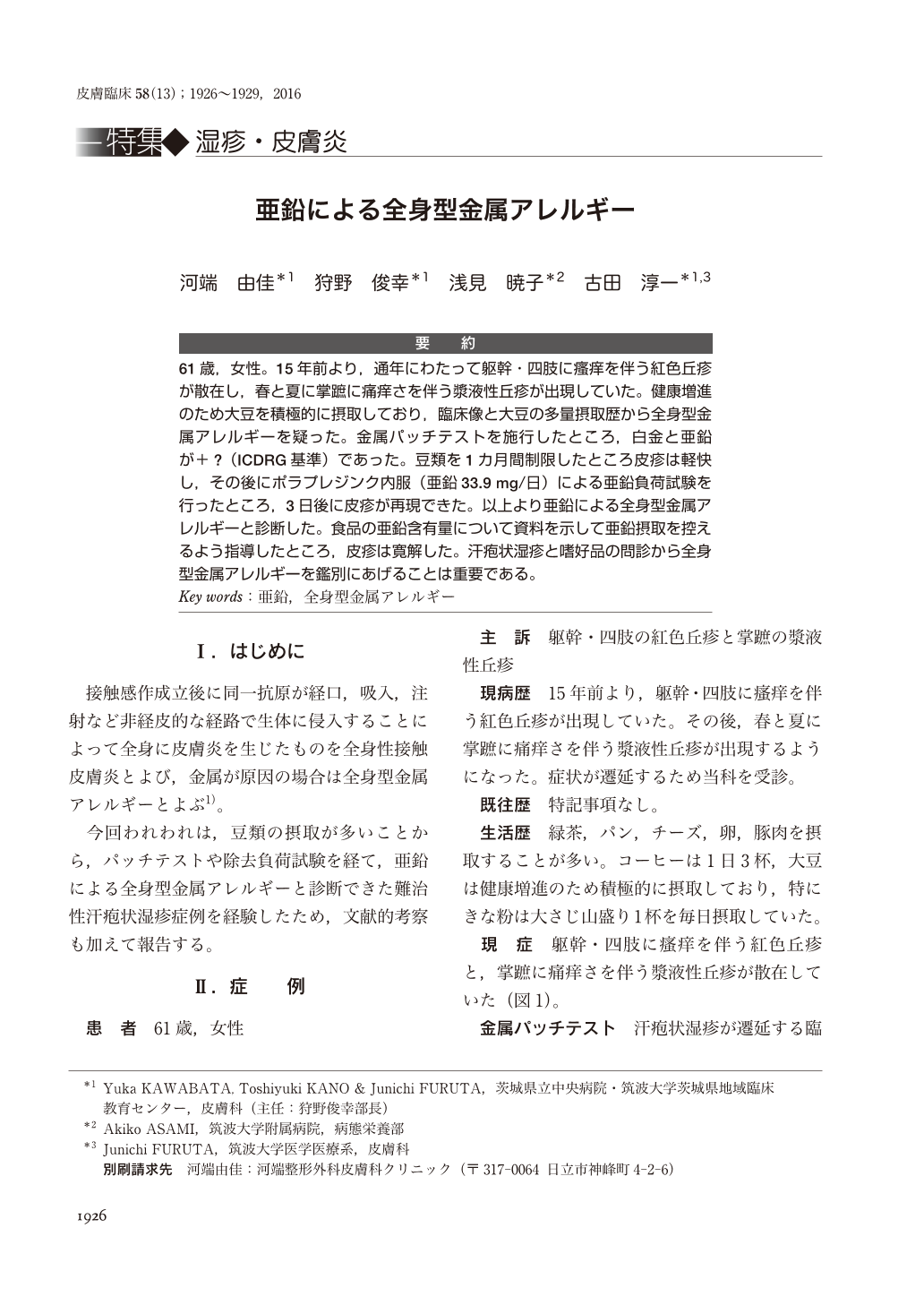

4 0 0 0 亜鉛による全身型金属アレルギー

61歳女性。15年前より躯幹や四肢にそう痒を伴う紅色丘疹が出現し、春と夏には掌蹠にそう痒さを伴う漿液性丘疹が出現するようになった。受診時、汗疱状湿疹が遷延する臨床像と大豆の多量摂取歴から全身型金属アレルギーが疑われた。金属パッチテストでは亜鉛と白金が+?(ICDRG基準)であった。多量に摂取していた大豆を1ヵ月間制限したところ、掌蹠や躯幹、四肢の皮疹は軽快した。軽快後、ポラプレジンクの内服による亜鉛負荷試験を実施したところ、亜鉛による全身型金属アレルギーと診断された。管理栄養士の協力を得て、亜鉛摂取を控えるよう指導し、皮疹は寛解した。

4 0 0 0 OA 普化宗尺八曲の音律

- 著者

- 今井 仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.101-112, 2011-03-01 (Released:2017-06-02)

- 参考文献数

- 32

本研究の目的は,普化宗尺八曲の音律を物理的尺度で表現することにある。そのために,まず,著名な奏者の演奏録音から基本周波数を抽出し,旋律をセント表示のグラフにした。これにより五線譜では表せなかった,微細な音程変化と音価を知ることができた。次いで,旋律の中に核音と中間音の存在を確認し,一曲に占める音価の値の占有率から主音を決めた。主音を決めたことにより,普化宗尺八曲の音階表示が可能になった。普化宗尺八曲「調子」を中心に解析したところ,律音階と都節音階は一元論的な関係にあることが分かった。また,各奏者には特有の音律があること,曲中においても核音も中間音も,奏者固有の音程変化を示すことが分かった。

4 0 0 0 OA 鳥インフルエンザ後の学校動物飼育の実態調査および子どもの心理的発達への飼育の効果

2003年の鳥インフルエンザの流行以降,小学校における動物飼育にどのような変化が起こったのか,変化を起こした要因は何であるのか,現状はどのようであるのか等,未解明のままであった。そこで本研究は,全国約2000校の小学校への電話での聞き取り調査により,小学校における鳥インフルエンザ以降の動物飼育状況の解明を試みた。また,小学校を対象に学校で動物飼育をしている児童,学校に動物がいて触れ合うことのできる児童,動物が飼われていない学校の児童の計3群に対して,継続的にアンケート調査を行い,小学校での動物飼育を取り巻く状況が変化する中,その効果を改めて問い直すことを試みた。

4 0 0 0 OA 進化論的倫理学と道徳実在論

- 著者

- 柏葉 武秀

- 出版者

- 北海道大学文学研究科

- 雑誌

- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, pp.23-45, 2003-07-31

4 0 0 0 OA 民法教科書総選挙

- 著者

- 森田 果

- 出版者

- 北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」事務局, 北海道大学情報法政策学研究センター

- 雑誌

- 知的財産法政策学研究 (ISSN:1883342X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.109-148, 2013-01