4 0 0 0 OA 退学や留年を考慮した大学教育の収益率―社会科学系学部のケース―

- 著者

- 清水 一 野村 友和

- 出版者

- 国立大学法人 東京大学大学院教育学研究科 大学経営・政策コース

- 雑誌

- 大学経営政策研究 (ISSN:21859701)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.51-65, 2022 (Released:2022-05-10)

- 参考文献数

- 31

In this study, we estimate the social rate of return to university education in Japan, considering the possibility of dropping out and repeating a grade. Although many studies have assessed the rate of return on university education, most have measured the rate of return by assuming that all students who enter a university will graduate without dropping out or repeating a grade. The percentage of students who drop out or are held back depends on the university’s type of establishment (public or private) and the level of admission severity. Such differences may lead to considerable variation in expected returns, depending on the university and faculty. We consider this and estimate the social rate of return for groups of universities and faculties categorized by type of establishment and admission severity. The results show that the rates of return to some private universities are lower if we consider the dropout and repeating years, and suggest the need for focused policies.

4 0 0 0 OA アレルギー性気道炎症の病態制御

- 著者

- 森本 侑樹 平原 潔 中山 俊憲

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.10, pp.1192-1195, 2019 (Released:2019-12-10)

- 参考文献数

- 8

4 0 0 0 OA マーガレット・フラーのイタリア便り--ピクチャレスク・ネオクラシシズム・ターナー論争--

- 著者

- 上野 和子

- 出版者

- 昭和女子大学

- 雑誌

- 學苑 (ISSN:13480103)

- 巻号頁・発行日

- no.833, pp.A1-A11, 2010-03-01

4 0 0 0 OA 国際単位系 (SI) よもやまばなし

- 著者

- 土岐 光

- 出版者

- 公益社団法人 日本鋳造工学会

- 雑誌

- 鋳物 (ISSN:00214396)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.116-120, 1989-02-25 (Released:2015-01-27)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 辻田 那月 船曵 康子

- 雑誌

- 日本心理学会第86回大会

- 巻号頁・発行日

- 2022-07-29

4 0 0 0 OA ふるさと納税の計量的検討 ―2019年を例に―

- 著者

- 木村 高宏 KIMURA Takahiro

- 出版者

- 金沢大学人間社会研究域法学系

- 雑誌

- 金沢法学 = Kanazawa law review (ISSN:0451324X)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.15-36, 2021-07-31

4 0 0 0 西域の秘宝を求めて : 埋もれていたシルクロード

- 著者

- ヤクボーフスキー他著 加藤九祚訳

- 出版者

- 新時代社

- 巻号頁・発行日

- 1981

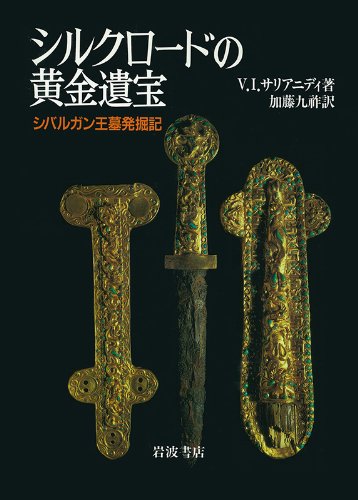

4 0 0 0 シルクロードの黄金遺宝 : シバルガン王墓発掘記

- 著者

- V. I. サリアニディ著 加藤九祚訳

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 1988

4 0 0 0 OA インドにおける森林の減少と減退 カルナータカ州を事例として

- 著者

- 木本 浩一 アルン ダス 辰己 佳寿子

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2011年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.170, 2011 (Released:2011-05-24)

1.はじめに インド環境森林省は、2010年8月31日、ゾウの保護に関する包括的な報告書Gajah-Securing the Future for Elephants in Indiaを発表した。この報告書は、ゾウに「国家遺産動物 National heritage animal」としての地位を与えるもので、国際地理学連合(IGU)でも最新ニュースとして取り上げられた(2010年11月7日、HPにアップ)。 インドにおける森林経営が大きな転機を迎えたのは、1990年代のことであった(木本:2008)。いわゆる住民参加型森林経営の一種として導入された「共同森林経営Joint Forest Management (JFM)」は、本格導入から10年を迎えようとしている地域が多く、ようやく実際に住民と森林局とがどのように利益配分を行うのかといった「成果」についての議論や活動が始まろうとしている。 現在、インドの森林地域では、以上の他に、都市化や農民のよる入植、ホットスポットの指定など、さまざまな事象がみられる。ただし、ここで注意しなければならないことは、個々のイシューや事象を「地域」という枠組みでみていかない限り、その評価が難しいということである。つまり、先に触れたゾウ問題は、森林をゾウに特化・純化した地域として認定してしまうために、そのことに付随する多くの問題を現象させてきた。また、各種の線引きが為される中で、そもそも森林とは何か、という基本的な問題が喫緊の課題として噴出してくることになった。 2.研究の目的と方法 以上を踏まえ、本報告では、植民地化や独立後の工業政策のもとで実施された森林伐採とは異なる、農民による森林開発の実際について、カルナータカ州マイソール県フンスール郡周辺地域を対象として、検討したい。 農民の入植、開発には2つのタイプがあり、まず遠方から富裕な農民が入植する場合と、次に周辺的な貧しい農民が開拓する場合とにわけられる。

- 著者

- Taisaku KOMEIE

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:13479555)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.12, pp.664-679, 2006-10-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 64

- 被引用文献数

- 6 12 4

Japanese colonial environmentalism in early twentieth-century Korea is examined with special reference to academic representations of hwajeon or shifting cultivation. Tracing the progress of the project for the disposal of hwajeon and the accompanying researches in forestry, geography, and agronomy, the author discovered that there was an intricate but strong relationship between the scientific discourses and colonialism in the name of conservation. After the Japanese annexation of Korea in 1910, the colonial foresters began to map the condition of the forest areas and to exclude the shifting cultivators in order to save the woody lands from them since these cultivators had apparently destroyed the Korean natural environment from the southern area up to the north for centuries. The disposal project mobilized academic researchers in geography and agronomy and was revised by them in the 1920 s. Hwajeon was found to be more systematic and stable than the foresters had supposed but was definitely represented as a destroyer not only of timber but of the national land itself and then a subject of “improement” in the 1930 s. The serial mapping and researches had a critical influence on the manner of understanding and treatment of the indigenous agriculture, although some of the Koreans and also Japanese considered it to be a debatable issue.

4 0 0 0 OA 琉球政府期における「裁判移送」事件

- 著者

- 小林 武

- 出版者

- 愛知大学法学会

- 雑誌

- 愛知大学法学部法経論集 = THE JOURNAL OF THE FACULTY OF LAW (ISSN:09165673)

- 巻号頁・発行日

- no.204, 2015-10-09

4 0 0 0 OA 〈論説〉天皇と皇室祭祀 ―大嘗祭をめぐる憲法上の論点―

- 著者

- 飯野 賢一

- 出版者

- 愛知学院大学宗教法制研究所

- 雑誌

- 愛知学院大学宗教法制研究所紀要 = Bulletin of Institute for Law and Religion (ISSN:02859076)

- 巻号頁・発行日

- no.61, pp.1-40, 2021-02-20

4 0 0 0 OA 化学療法起因性末梢神経障害対策としての冷却療法:臨床試験結果より

- 著者

- 華井 明子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.154, no.5, pp.245-248, 2019 (Released:2019-11-15)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2

化学療法起因性末梢神経障害(chemotherapy induced peripheral neuropathy:CIPN)は,タキサン系,プラチナ系をはじめとする抗がん薬の副作用として生じる手足のしびれ症状であり,有効な予防法や治療法が確立していない.そのため一度発症すると長期にわたり症状が残存し,歩行能力(転倒リスクの上昇)や就労といった生活活動に障害をきたす.抗がん薬の副作用対策として,副作用を起こす部位への局所冷却が用いられており,脱毛予防や口内炎予防,手足の皮膚・爪障予防の効果が報告されていた.そこで,冷却がCIPN予防に有効であるか,パクリタキセル療法を受ける乳がん患者を対象とした臨床試験による検討を実施した.40症例を対象に利き手側手足に抗がん薬投与15分前から投与終了15分後まで計90分間フローズングローブソックスを装着して,無介入の非利き手側手足と比較した.その結果,モノフィラメントテストで評価した触覚閾値の変化,質問紙により評価した自覚症状,グローブドペグボードテストで評価した手指巧緻性の変化について,臨床的・統計学的に有意な差が得られた.冷却は疼痛,炎症の予防等に広く使用されているが,凍傷のリスクも伴うため,医療者による管理を行うことが望ましい.しかしながら,がん化学療法領域における冷却介入に関しては,現在設備や人的リソースの不足により,普及と実装が実現していない状況である.今後より安全で効果的な標準冷却療法を確立し,広く本予防法を届けることが喫緊の課題である.

- 著者

- 花木 宏直

- 出版者

- 一般社団法人 人文地理学会

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.2, pp.133-154, 2022 (Released:2022-07-19)

- 参考文献数

- 40

本研究は近代沖縄における,土地整理事業以降の海外移民の送出の実態を再検討した。研究対象地域として,近代沖縄でも多数のブラジル移民を送出した羽地村仲尾次地区を選定し,聞き取りや「在伯日本移民歴史調査表」など移民個々人の動向が判明する資料を組み合わせ分析した。その結果,仲尾次地区では1903年の土地整理事業以降に出移民が増加し,近代を通じて多数の後継者や本家が海外を含む各地に移住していたことが確認された。そして,後継者は移住後に蓄財して帰郷し,出身地区の家産を相続する様子がみられた一方で,後継者の中には移住先にとどまり,子どもを教育目的で帰郷や残留させ,将来の移住先での世代交代に備える事例がみいだされた。さらに,本家が移住した場合についても,出身地区の血縁関係者が家産を継承するだけでなく,移住先に位牌を移動し,出身地区より遠隔的に行事を行う事例がみとめられた。本研究を通じて,近代沖縄では移民送出に伴い,出身地区の血縁関係を越境的に拡大させた様子が明らかになった。

4 0 0 0 OA ダブルチェックの社会的手抜き

- 著者

- 重森 雅嘉

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第10回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.61, 2012 (Released:2012-07-20)

ヒューマンエラーを事故が起こる前に発見するためダブルチェックを複数回行うことがある。しかし、複数人が作業に関与すると、単独で行うよりも個々のパフォーマンスが落ちること(社会的手抜き)が知られている。したがって、ダブルチェックにおける社会的手抜きの可能性を検討した。大学生を対象に、2つの誤字を含む文章校正課題を単独で行う条件(単独条件13名)と複数人で行う条件(複数条件、1回目:31名、2回目:29名、3回目:28名)で実施し、各回の平均誤字検出数を比較した。その結果、単独条件の検出数が複数条件の各回よりも多かった。また複数条件の各回の検出数には違いがなかった。これらの結果から、既にチェック済みのものを再度チェックする場合とこれからチェックするものがその後他者にチェックされる場合の社会的手抜きについて検討した。

4 0 0 0 放射線誘発若年者甲状腺がんの分子疫学的研究

- 著者

- 伊東 正博 サエンコ ウラジミール 中島 正洋 三浦 史郎

- 出版者

- 独立行政法人国立病院機構(長崎医療センター臨床研究センター)

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2019-04-01

福島第一原発事故後,若年者の甲状腺スクリーニングは世界で初め実施され予想を越える甲状腺癌症例が発見された。その甲状腺癌の増加が放射線の影響かスクリーニング効果か結論は出ていない。チェルノブイリ事故後に多発した小児甲状腺がんでゲノム解析がなされてきたが、放射線特異的な遺伝子異常は未だ見いだされていない。本研究ではチェルノブイリ症例に加えて、福島第一原発事故後に周辺地域の検診で発見され切除された症例を加え、二つの異なる地域と異なる被曝線量を背景とした若年被曝による放射線誘発甲状腺がんの高リスク分子機構を、ゲノムDNA変異解析に加えエピジェネティックな変異解析の両面から解明することを目的としている。