4 0 0 0 徳島の犬神憑き

■犬神の歴史と伝承 犬神は,中国・四国・九州地方にかけて広く信じられている憑きもので,特に四国の徳島県・高知県および九州の大分県において顕著である。一種の動物霊のようなものと考えられていることが多く,小さな犬のような姿をしているとも,鼠のようなものであるとも言われている。犬神はある特定の家筋に代々伝えられるとされ,その家筋のことを「犬神筋」「犬神統」などと呼ぶ。犬神筋(統)の家の者に恨まれたり,妬まれたりすると,犬神に取り憑かれて病気になると考えられている。そのため犬神筋(統)の者との縁組は現在でも忌み嫌われており,重大な社会問題となっている。これとよく似た「憑きもの筋」の俗信は日本の各地に存在するが,山陰地方の「人狐」や関東地方の「オサキ」など,狐系統の憑きものがその家筋に富をもたらすと考えられているのに対して,犬神の場合はそうした性格が希薄である。 歴史的に犬神についての俗信がいつ頃から存在したかは正確にはわからないが,文明4年(1472)に将軍祐筆飯尾常房(常連)から阿波国の三好式部少輔長之にあてて「犬神使い」を捜し出して処罰するよう求めた下知状が出されていることから,室町末期にはすでに存在していたようである。一方,民間には,飢えた犬の首を切ってそれを呪術に用いたのが犬神の始まりとする起源伝承が伝えられている。おそらく,共同体内における何らかの葛藤や対立を背景として,ある家筋を印づけ,あるいは排除するために,邪術師(sorcerer)的なイメージが利用された結果,犬神筋というものが形成されたのであろう。

4 0 0 0 サンマータイムに関する世論調査

- 出版者

- 国立世論調査所

- 巻号頁・発行日

- 1951

- 著者

- 柴田 翔平 長谷川 健

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.149-169, 2022-06-30 (Released:2022-07-28)

- 参考文献数

- 48

We studied the 40 ka Kp I eruption deposits of Kutcharo volcano to unravel its eruption sequence and generation mechanisms. Previous studies have suggested that Kp I is the youngest caldera-forming eruption in this volcano and is characterized by large-scale phreatomagmatic activity. We divided Kp I eruption deposits into 7 units (Units 1~7, in ascending order). Units 1~6 consist of alternating thin pumice and thick fine ash layers. Units 1, 3, and 5 are pumice falls (totaling 1.6 km3), while Units 2, 4, and 6 are ash falls (totaling 52.2 km3) with abundant accretionary lapilli. Stratigraphically higher ash fall units are larger in volume, finer in grain size, and more widely distributed (e.g., Units 2, 4, and 6 are 0.2 km3, 13 km3, 39 km3 respectively). Unit 7 is a climactic ignimbrite (76 km3) that subdivides into lower (Unit 7-L), and upper (Unit 7-U) parts based on the pumice size and the existence of a lithic concentration zone (LCZ).Considering its wide dispersion, high fragmentation, and existence of abundant accretionary lapilli, Unit 6 can be considered to have been deposited by a “phreatoplinian style” eruption. Even though the ejected magma volume increased during the eruption of Unit 1 to 6, interaction between ascending magma and ground water caused maximum explosivity during the eruption that deposited Unit 6. Highly fragmentated magmas might have promoted vaporization and mixing with surface (lake) water to form the buoyant eruption column of Unit 6 eruption phase. Unit 7 is the most voluminous and the richest in lithic fragments at the LCZ, suggesting caldera collapse that generated a climactic pyroclastic flow.In addition to glass shards of bubble wall and pumiceous types, Kp I eruption deposits also commonly contain flake-, and blocky-shaped glass shards produced by phreatomagmatic (quenching) fragmentation. For both types of glass shards to have been generated, part of the ascending magma would have interacted with ground water before and/or during the magmatic fragmentation (vesiculation) that generally occurs below a depth of approximately 1,000 m in felsic H2O-saturated magma systems. In conclusion, a large and deep (~1,000 m) aquifer in the former caldera basin was sustainably supplied with ground water through the conduit system. Generation of the phreatoplinian eruption seems to have been controlled by a plumbing where conduits penetrated the huge aquifer of a pre-existing caldera structure that preserved/hosted a large amount of external water.

4 0 0 0 OA 燃料電池とイオン交換

- 著者

- 三角 好輝 佐藤 重明

- 出版者

- Japan Society of Ion Exchange

- 雑誌

- 日本イオン交換学会誌 (ISSN:0915860X)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.136-141, 2003-09-20 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 2

燃料電池は熱電併給が可能であるため原燃料の利用効率が高く, 地球温暖化防止の切り札として期待されており, 中でも固体高分子形は反応温度が比較的低いため自動車や, 「電気の取れる給湯器」として開発が進められている。この発電セルにはフッ素系の陽イオン交換膜が用いられており, また天然ガスなどから水素を取り出す際に必要な純水の製造には, イオン交換樹脂などが用いられている。当社は, イオン交換樹脂に比べ頻繁な交換が不要である電気脱イオン法を燃料電池の水処理に開発適用してきた。当方式はメンテナンス頻度を少なくしたいとのユーザーの目標に合致した, 優れたシステムであり, 実用化を目指し開発を続けている。

4 0 0 0 OA ラグビーワールドカップ2019日本大会がキャンプ地にもたらした効果--北九州市を事例に

- 著者

- 南 博

- 出版者

- 北九州市立大学地域創生学会

- 雑誌

- 地域創生学研究 (ISSN:24339903)

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.1-36, 2020-03

本研究では、ラグビーワールドカップ2019のキャンプ地の中からウェールズ代表のキャンプ地となった北九州市を事例として、キャンプの実施状況等の整理分析と北九州市民の意識調査を実施した。北九州市では地道な交流事業や機運醸成を多様な主体が関わって積み重ねてきたこと等により、多くの面で「レガシー」を創出することに成功したと評価できる。今後の発展も期待でき、地域創生の面からも全国的に注目できる事例と言える。

- 著者

- 小宮 剛

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 第128学術大会(2021名古屋オンライン) (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- pp.050, 2021 (Released:2022-05-31)

日本地質学会では、2019年に日本鉱物科学会と共同で、大型研究マスタープラン2020に『地球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレーションシステムの構築』というタイトルで、国内に地球惑星試料や資料を大規模かつ系統的に保管し、キュレーションをするシステムを構築することを申請しました。大型研究マスタープランとは、科学者コミュニティの代表としての日本学術会議が、各学術分野が必要とする学術的意義の高い大型研究計画を網羅・体系化することにより、学術の発展や学術の方向性に重要な役割を果たす我が国の大型研究計画のあり方について一定の指針を与えることを目的とするものです。 これまで、3年毎に見直しされてきており、2023年に見直しされる可能性があるので、学会では現在次期マスタープランに向けて準備を進めています。 ところで、2020年に日本学術会議において「オープンサイエンスの深化と推進に向けて」と題した提言がされました。そこでは、「研究成果をもたらした第1次物質的試料の永久保存体制の構築やそれらの背景となった第0次試料の選択的保存について、基本方針を確立する必要性」が説かれております。このように、研究試料のアーカイブ化は今や早急に取り組むべき課題となっています。そこで、25期においても、大型研究計画の施設整備に地球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレーションシステムを早急に構築することを申請する予定です。本発表では大型研究マスタープラン2020で申請した内容を紹介するとともに、現在進行形ではありますが、次期申請に向けた準備状況を報告し、みなさんのご意見を伺いたいと考えております。大型研究マスタープラン2020で申請した『地球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレーションシステムの構築』の概要は以下の通りです。http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t286-1.htmlでも見られますので、そちらもご確認ください。 『日本で近代科学が産声をあげて150年、日本の研究者は公的な研究費を用いて国内外から多くの岩石・化石試料や隕石、地質・地形情報等(以下、地球惑星研究資料または資料)を集めてきた。しかし、博物学が重要な位置付けを占める欧米と異なり、日本では研究資料のキュレーション施設の整備が大きく立ち遅れている。そのため、学術的価値の高い資料や科学的遺産にあたる資料でさえ維持するのが難しい。加えて各国の土地開発や紛争及び試料の採取・持出制限によって、新たな外国産資料の確保がますます困難になりつつある。そこでキュレーションがますます重要となる。既存資料の保管による科学的貢献の例として、近年のアポロ試料の再分析による月の水の存在の新証拠の発見やカンブリア爆発の概念を創出したバージェス頁岩の研究等がある。どちらも30年以上、公的機関に保管された試料の研究から始まった。さらに、近年の急速な研究技術の進歩を考えると、現在不可能とされる化石の超微量分析、古代ゲノム、地震時に形成された断層岩の超微小領域解析も将来可能となろう。本計画は、現在分散保管されている資料のデジタル・オープンアクセス化とアーカイブ化、それらを網羅する統合データベースの構築、そうしたデジタルデータと実試料の保管・提供を統括する『地球惑星研究資料アーカイブセンター』の新設を提案する。その体系を早急に構築することで、短期には現在日本の地球科学において国際競争力のある岩石・化石試料を基盤とした研究分野を支え、長期では未来の研究者との共同研究として研究技術が高度に発達した30~100年後を見据えた科学の発展に寄与する。また、古地形や地盤データのオープンアクセス化、資源試料の提供及び研究資料の博物館、初等教育機関及びマスメディアへの貸出の一括管理は日本の産業、国土開発、領土管理、生涯学習及び初等教育にも貢献することが期待される。』 今後進めていく項目として、(1)本申請内容がより広範な科学者コミュニティから支持される内容であり、かつ多くの科学者が切望しているものであることを示すために、他の学会からの賛同を得ることを進めています。6月の時点では、日本鉱物科学会、地球環境史学会、日本堆積学会、日本地球化学会などから共同提案者や賛同者として、賛同を得ることができ、この取り組みは現在も続けられています。(2)地球惑星研究資料アーカイブセンター設立の準備委員会を立ち上げ、設立に向けた議論を関係する学会や機関の関係者と開始します。(3)日本学術会議地球惑星科学委員会地球・惑星圏分科会に学術資料共有化小委員会が設立されました。両委員会には共通の委員も多くいることから、それらの委員会を両輪として、本計画の準備を進めていきたいと考えています。

4 0 0 0 OA 食品素材の新脱水法と調理 -ピチット(R)シートの調理への応用-

- 著者

- 藤田 和雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.16-23, 1986-02-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 5

4 0 0 0 OA 嗜好飲料として注目されている麦茶の成分と機能

- 著者

- 横田 正 服部 哲也 衛藤 英男

- 出版者

- 科学・技術研究会

- 雑誌

- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.53-56, 2021 (Released:2021-07-01)

麦茶は、日本では特に人気がある飲料のひとつである。夏には、喉の渇きを潤す非常に一般的なものである。コーヒーよりも健康的であると推奨され、香りと栄養素が得られる。日本人は健康長寿で有名である。カフェインで興奮する敏感な人にとっては、それが含まれていないため安全である。抗酸化作用、ペルオキシナイトライトの抑制活性および血糖値の通常レベルへの活性効果があると言われている。それに加えて、ほろ苦い香りは、朝の今日一日の始まりをリフレッシュする。今回、麦茶の現在までの研究結果を機能性とそれに関連した成分について議論した。

4 0 0 0 OA 戦後農民層の政党支持と政治意識に関する一考察 ― 歴史的変動と構造・特質 ―

- 著者

- 庄司 俊作 Shunsaku Shoji

- 出版者

- 同志社大学人文科学研究所

- 雑誌

- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)

- 巻号頁・発行日

- no.58, pp.25-53, 1997-02-25

論説

4 0 0 0 OA 戦後農政の枠組みと「新基本法」

- 著者

- 岩本 純明

- 出版者

- 日本農業経済学会

- 雑誌

- 農業経済研究 (ISSN:03873234)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.3, pp.107-117, 1999-12-24 (Released:2017-01-18)

- 参考文献数

- 29

The process for establishing the framework of postwar agricultural policy started just after the end of WorId War II, initiated by agricultural bureaucrats. Rural land reform was successfully implemented as an indispensable matter which contributed toward the restructuring of the policy framework in the agricultural sector. The high growth of the Japanese economy enabled the government to provide various types of subsidies to farmers, whereby the government could successfully attract political support from farmers. Although the Agricultural Basic Law in 1961 regarded the structural reform of the farming system as its main task, actual policies implemented under the law attached high priority to the rice price policy. The current framework of agricultural policy was thus established, where secret negotiations in the inner circle of a triad―politicians, bureaucrats and agricultural cooperatives―have continued to play a key role. The exclusiveness and opacity in the process of decision-making and policy implementation aroused a deep suspicion of its appropriateness among many people. After the mid-1980s, the current framework of agricultural policy has encountered great criticism from various social groups who have long been excluded from the decision-making process. The most influential criticism comes from big-business circles demanding to abolish or ease the governmental intervention on agricultural trade. Under the economic restructuring process, a number of people in Japan seem to be driven to self-help efforts and have become skeptical about the function of the public sector, which tendency has given an impetus to the restructuring of the policy framework in the agricultural sector. Under such a situation, however, we should not overlook a different stream of new social movements organized in the communal sector. The new stream fakes a critical stance to both the private and public sectors. The alternative framework of agricultural policy should be established through an equal partnership between farmers and the citizens.

4 0 0 0 OA 戦時下の「国民体育」行政

- 著者

- 中村 祐司

- 出版者

- 早稲田大学人間科学学術院

- 雑誌

- 人間科学研究 = Waseda journal of human sciences (ISSN:09160396)

- 巻号頁・発行日

- vol.第5巻, no.第1号, pp.123-139, 1992

4 0 0 0 OA ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』 : ホモソーシャルな男たちの性的幻想

- 著者

- 宮地 信弘 Nobuhiro Miyachi

- 出版者

- 三重大学英語研究会

- 雑誌

- Philologia (ISSN:02867338)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.155-179, 2011-03-20

宇納進一教授退職記念号

4 0 0 0 OA 産業用ロボットによる労働災害の分析とアンケート結果に基づく規則改正の提言

- 著者

- 芳司 俊郎 池田 博康 岡部 康平 齋藤 剛

- 出版者

- 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所

- 雑誌

- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.3-15, 2012 (Released:2012-08-03)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

1980年に我が国で産業用ロボットの本格的な普及が始まってから約30年が経過した.その間,労働安全衛生規則において産業用ロボットの運用規制がなされているにもかかわらず,依然として,労働災害が発生している.そのため,その要因を調査し,労働安全衛生規則の在り方を検討するため,本論文では,産業用ロボットによる労働災害に見られる問題点を分析した.その結果,多くが自動運転中に,何らかのトラブル等で可動範囲内に立ち入って被災するケースが多く,同規則の有効性の検討が必要と考えられた.これは,規則自体の問題なのか否かを調べるため,日本工業規格と労働安全衛生規則の規定の比較を行ったところ,技術的方策の差異と,現実の担当範囲の違いがあることが明らかとなった.また,ロボットメーカとユーザへのアンケートにより,これらの問題点を聞いたところ,両者の規定内容の差異を問題視しており,内容の整合を求めていることが確認された.これらの結果を踏まえ,労働安全衛生規則等に関して,(1)産業用ロボット本体及び設置後の残留リスクをユーザに情報提供すること,(2)技術の進展等に伴う新たな課題について規定すること,(3)日本工業規格と労働安全衛生規則の役割の違いに留意しつつ両者の整合性を図ること等の提言を行った.

4 0 0 0 OA マックス・クリンガーの版画について ―《ブラームス幻想》を中心に

- 著者

- 奥野 克仁

- 出版者

- 明治学院大学言語文化研究所

- 雑誌

- 言語文化 (ISSN:02881195)

- 巻号頁・発行日

- no.33, pp.128-148, 2016-03-31

4 0 0 0 OA 日本国内におけるコクチバスのmtDNAハプロタイプの分布

- 著者

- 佐藤 千夏 向井 貴彦 淀 太我 佐久間 徹 中井 克樹

- 出版者

- The Ichthyological Society of Japan

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.225-230, 2007-11-26 (Released:2011-12-02)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

The geographical distribution of mtDNA haplotypes of non-indigenous smallmouth bass (Micropterus dolomieu) populations in Japan were examined utilizing nucleotide sequences of the mtDNA control region from 208 individuals collected from 20 localities. A total of three haplotypes (n, o and p), distinguished by a nucleotide substitution or an insertion/deletion of 294bp, were found in Japanese freshwater systems. In eastern Japan, most M. dolomieu populations had two haplotypes (n and p), the frequencies being similar among localities. On the other hand, haplotype n or p was fixed (or nearly fixed) in lakes and ponds in western Japan. These results suggested that the non-indigenous populations of smallmouth bass in Japan were initially established by an introduction into eastern Japan, the western Japanese populations being subsequently founded by relatively small num-bers of individuals.

4 0 0 0 OA 簡易マイクロデバイス作製法

- 著者

- 五條 理保 森本 雄矢 竹内 昌治

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.038-041, 2010 (Released:2010-01-25)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 3 2

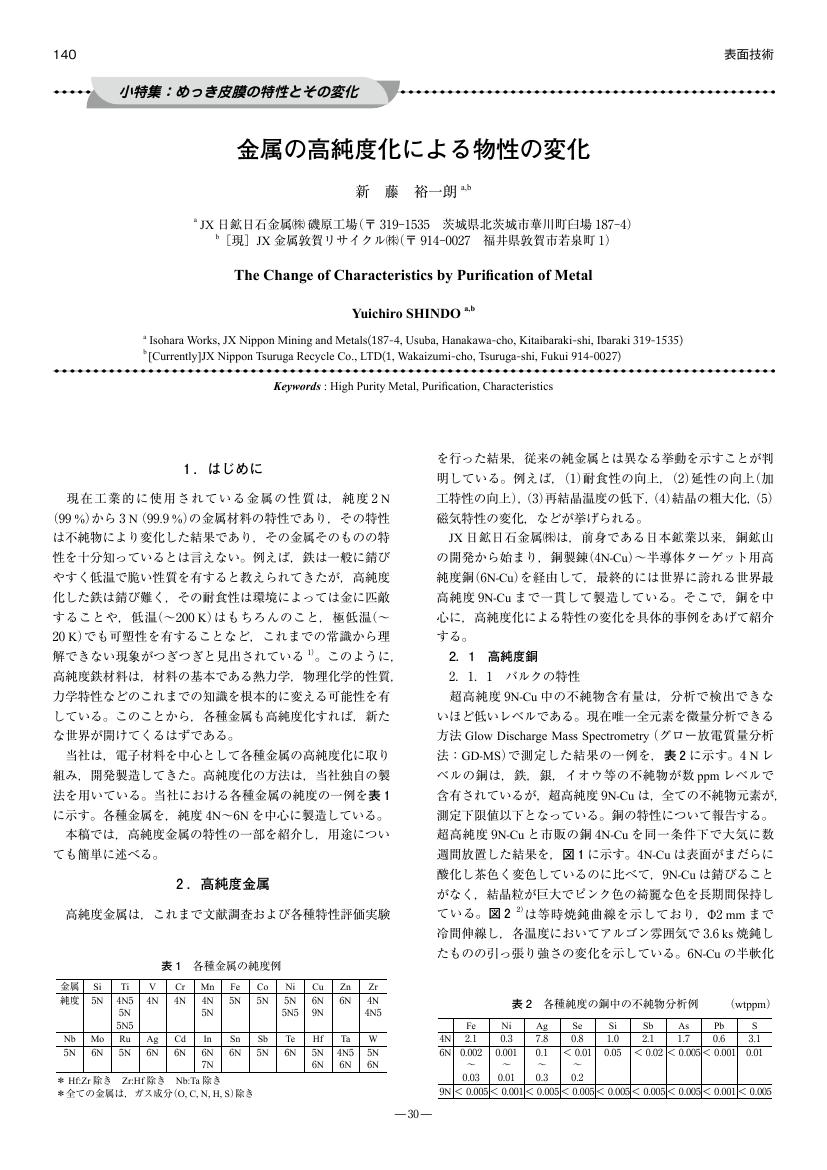

4 0 0 0 OA 金属の高純度化による物性の変化

- 著者

- 新藤 裕一朗

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.140-143, 2014-03-01 (Released:2015-03-01)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 2 2