4 0 0 0 OA 竣工後ドローイングによる批評的創作に関する実践的研究

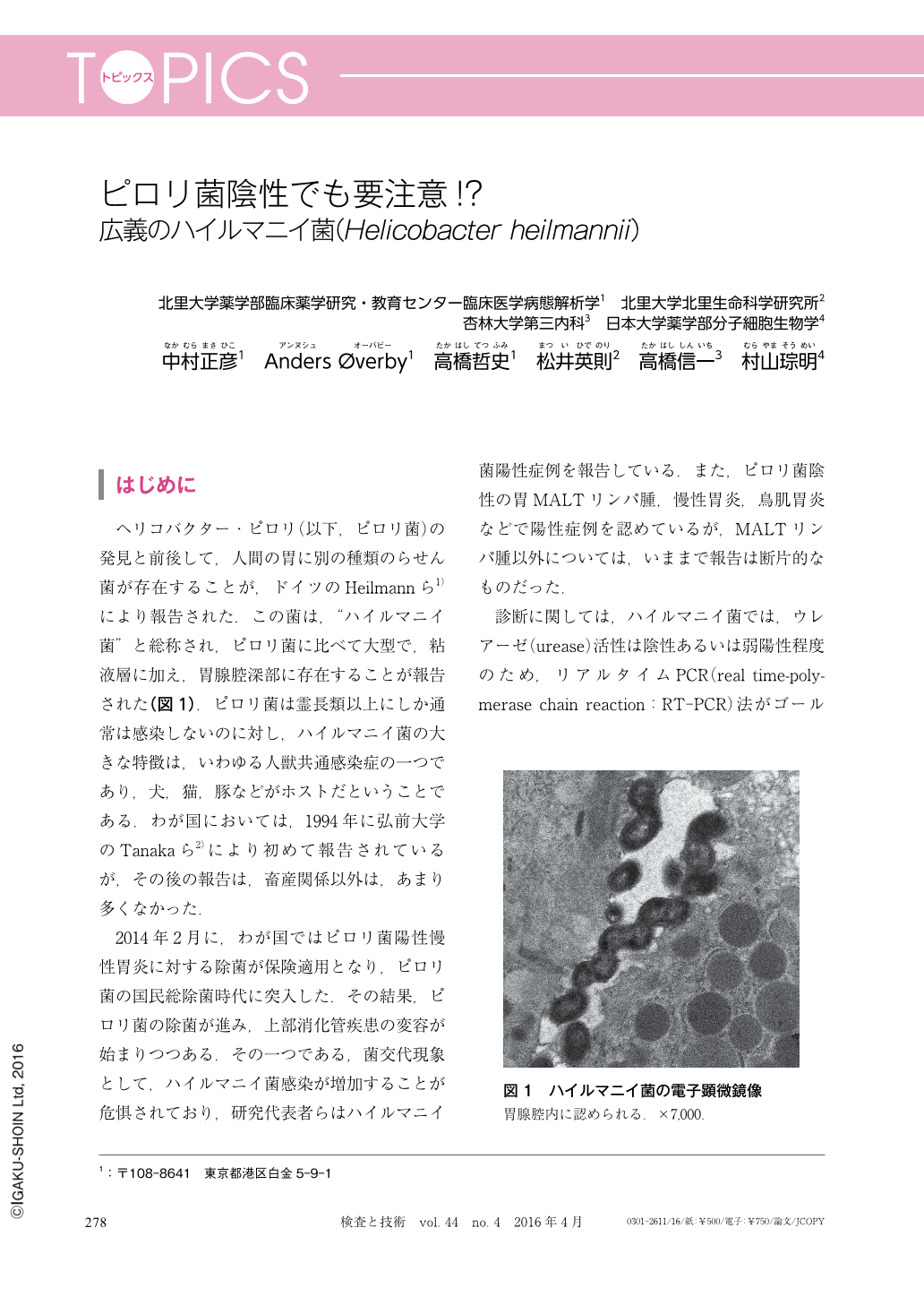

はじめに ヘリコバクター・ピロリ(以下,ピロリ菌)の発見と前後して,人間の胃に別の種類のらせん菌が存在することが,ドイツのHeilmannら1)により報告された.この菌は,“ハイルマニイ菌”と総称され,ピロリ菌に比べて大型で,粘液層に加え,胃腺腔深部に存在することが報告された(図1).ピロリ菌は霊長類以上にしか通常は感染しないのに対し,ハイルマニイ菌の大きな特徴は,いわゆる人獣共通感染症の一つであり,犬,猫,豚などがホストだということである.わが国においては,1994年に弘前大学のTanakaら2)により初めて報告されているが,その後の報告は,畜産関係以外は,あまり多くなかった. 2014年2月に,わが国ではピロリ菌陽性慢性胃炎に対する除菌が保険適用となり,ピロリ菌の国民総除菌時代に突入した.その結果,ピロリ菌の除菌が進み,上部消化管疾患の変容が始まりつつある.その一つである,菌交代現象として,ハイルマニイ菌感染が増加することが危惧されており,研究代表者らはハイルマニイ菌陽性症例を報告している.また,ピロリ菌陰性の胃MALTリンパ腫,慢性胃炎,鳥肌胃炎などで陽性症例を認めているが,MALTリンパ腫以外については,いままで報告は断片的なものだった. 診断に関しては,ハイルマニイ菌では,ウレアーゼ(urease)活性は陰性あるいは弱陽性程度のため,リアルタイムPCR(real time-polymerase chain reaction:RT-PCR)法がゴールドスタンダードとなっている.そのために,簡便で迅速な診断法の開発が急務と考えられる. 筆者らは,2005年より動物および人由来のハイルマニイ菌をマウスへ感染させることで,高頻度に胃MALTリンパ腫を誘発することに成功し,そのモデルを用いて,基礎,臨床両面からの検討を行ってきた. 本稿では,現時点でのハイルマニイ菌の全体像,最近の話題および検査とのかかわりについて述べたい.

4 0 0 0 OA 諸兵射撃教範改正要点に関する説明

- 著者

- 陸軍歩兵学校 編

- 出版者

- 陸軍歩兵学校将校集会所

- 巻号頁・発行日

- 1940

4 0 0 0 自殺と家庭環境

- 著者

- 大原 健士郎 増野 肇

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 精神医学 (ISSN:04881281)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.9, pp.775-783, 1961-09-15

はしがき 精神病をのぞく自殺の要因の研究は,すでに数多くの報告がなされているが,心理学的要因の中でも家庭環境的因子は,とくに重要な要因として学者の注目を集めている。すなわちE. Ringelは,精神病をのぞく650例の未遂者の生活歴を検討し,片方または両方の親を12才以前に失つた者は123例(19%)で,とくに孤児が多く,実母の欠損のほうが問題が多い,とのべ,さらに養育上の問題があつた者は92例(14%)で拒絶的態度と過保護的態度が問題として多く,また同胞間に問題が認められた者は164例(25%)であり,ことにひとり子が81例を占めていた,と報告している。L. M. Moss,D. M. Hamiltonは自殺企図例の60%が片親または両親を若いころ(大多数は青春期に,ほかの者は幼小児期)に失つている,とのべた。彼によれば,この期間に40%は父親を失い,20%は母親を失つていた。Palmerは,25例の自殺企図者について連続的に背景因子を観察し,84%の者が両親や同胞の死亡,不在に直面しており,68%の者が14才前に親を失つていた。また,近親者の死亡は25%以上において結実因子となつていた,とのべている。Teicherは統計的にこの成績を支持した。H. J. Walton,J. Mentは憂うつで自殺を企てた60例の患者と憂うつだが自殺は企てなかつた163例の患者を比較し,14才以前に親を失つた者は前者では46例であり,後者では32例であつたと報告し,自殺企図と親の欠損との関連性を強調している。Wall Jamiesonは,自殺した患者について,以前に受診していた病院で家族歴を調べ,自殺者の1/3に家族問題がかなり強く影響していることを認めた。Zilboog,Reitman,Keelerは,長じてからの自殺衝動を幼児期における両親の死に関する感情の問題としてとりあげた。Keelerは,親が死亡したさいに,11人の子供に生じた反応を研究した。すなわち,抑うつ感情は11人全部にあらわれ,両親への強い愛情を示していた。死んだ両親に再会するという空想は,8名がもち,一緒に死にたいとのべた者が7名であつたとしている。Bender, Schilderは13才以下の子供について自殺を研究し,子供にとつて自殺は,耐えがたい環境を逃がれようとするこころみであり,つねに愛情の喪失から生じている,とのべた。わが国でも加藤は,26例の未遂者中,一方または両親を12才以前に失つた者は5例,養育上の問題がある者10例,同胞間の問題が考えられる者5例を認めている。著者らの報告でも自殺企図者で17才以前に両親または片親を失つた者は対照群に比し,有意差をもつて多く,とくに実母の欠損が影響していた。養育者を調べると自殺企図者のほうに,親が小学入学までのめんどうをみなかつた者が有意差をもつて多かつた。青年層における希死念慮の理由では,家庭事情をあげた者は,大学生8.1%,高校生13.0%,中学生16.5%,未遂者13.0%,となつている。とくに年少者に家庭問題や叱責の影響していることがわかつている。最近の報告では青年層のみならず,老人の自殺においても家庭問題が強く影響をおよぼしていることが明らかにされた。 しかし一方,川畑,勝部は京大生を対象として親の欠損や養育者を調べ,自殺企図者と非企図者との間にほとんど差がないというnegative dataを報告している。Schneidman,Farberowは,対照者に自殺すると仮定して遺書を書かせ,既遂者の遺書と比較した。その結果として,いかにStressによる条件が生活史にあつたとしても,それだけについては,各群の間に差がなく,ひとり子,欠損家庭,家族内自殺などの点でも各群の間に差はなかつた,とのべているが,自殺を研究する学者の間では,家庭環境要因はもつとも重要視すべき部門の一つとされている。

4 0 0 0 OA ユーザー体験(UX)に基づいてインタラクティブシステムを評価する質問紙

- 著者

- 松本 啓太 善方 日出夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.46-50, 2017-04-20 (Released:2018-05-10)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

ユーザー体験(UX)に基づいてインタラクティブシステムを評価するための質問紙を開発することを目的に行った本研究は,利用体験それ自体ではなく,ユーザビリティや実用性を含むシステム全体を評価する点を特徴としている.質問項目は,既存の関連規格,文献,先行研究,独自のエピソード分析から得られたUXに関する構成概念や個別要素をベースとし,人間工学・心理学の専門家,UXデザインや品質評価に関わる実務担当者らによって検討,試行,修正を行い策定した.最終的に,「利用可能度」5項目,「役立ち度」7項目,「共感度」7項目の19項目,および補足項目からなるβ版を開発し,運用を行っている.今後は,継続的にフィードバックを得ながら,実効性の高い質問紙に改善していく予定である.

4 0 0 0 同一性のかたち : ドナルド・ジャッドの芸術について

- 著者

- 林 卓行

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.56-66, 1995

No one could deny that "Minimal art" is one of the most significant movements of contemporary art in 1960s. Donald Judd, sometimes called one of the "Big Five" of Minimalists, strongly hated the name. His hate is natural for the originality of his works is often beyond the concept of Minimal Art. Judd, as "empiricist, " insists on the clarity and reality of his works, and the originality of his spatial (though not in traditional sense) works is in them. His refusal of 'composition' and 'illusion (of pictorial space)' is derived from this, because of indefinability of the former and falsity of the latter. But his works could be 'real' as long as they are visually identified and their 'clarity' means such visual identifiability. As if "What you see" were inevitably "what you see" (Frank Stella), for Judd, visual objects never loses their identities and also vision itself never do their subjective and intersubjective ones. In other words his works are created to be visually identified. The true innovation of Judd's works must be this radical identifiability because all past visual works consequently have been intended not to be visually identified, to leave behind some virtual elements of them.

- 著者

- Yukio ICHIOKA Naoki HIJII

- 出版者

- The Herpetological Society of Japan

- 雑誌

- Current Herpetology (ISSN:13455834)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.129-136, 2021 (Released:2021-08-30)

- 参考文献数

- 25

We examined predation of the forest green tree frog, Zhangixalus arboreus, as part of a two-year monitoring study of the frog’s reproductive processes at four ponds in central Japan, performed by using field censuses and sensor cameras. During the period, we confirmed predation against arboreal foam nests by the common raccoon, Procyon lotor. We also found a carcass of a female adult frog with eggs and bitten ground foam nests, the signs of which were strongly suspected to indicate predation by raccoons. These results imply that invasion of Japanese forest areas by alien raccoons is becoming an increasingly serious threat to Z. arboreus through predation at various life stages of the frog. At this study site, however, the demographics of both the raccoon and Z. arboreus have not yet been examined. We need more field data to assess the long-term effects of predation pressure on the frog.

4 0 0 0 IR 男性ピンクカラーの社会学:ケア労働の男性化の諸相

- 著者

- 矢原 隆行

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.343-356, 2007

- 被引用文献数

- 1

近年日本では,伝統的に女性的職業(pink-collar job)とみなされてきたいくつかの職業において,いまだ少数ながら男性の参入が着実に生じている.とりわけ,看護,介護,保育等のケア労働の領域で働く男性たちの姿は,それがさまざまな男性優位の職業領域に進出して活躍する女性たちの姿と対照して観察されるとき,今日の職業領域におけるジェンダー体制の変容を体現するものとして解されうる.しかし,これまでジェンダーに関する大量の成果を生み出している女性学のみならず,「男性性」に焦点をあてる男性学の領域においてさえ,そうした「男性ピンクカラー」に焦点を当てた社会学的研究はきわめて乏しい.本稿では,現代日本における男性ピンクカラーについて,とりわけ「ケア労働の男性化」という視座から観察を試みる.当事者を含む多数の語りから明らかなように,男性ピンクカラーは,ケア労働の領域における少数派であるがゆえ,時に「トークン」として位置づけられる.しかし,その位置づけは,男性が多数派であるような職業領域における少数派としての女性と単純な対称をなすものではない.そこに見出される捩れは,ケア/労働およびそれを取り巻く現代社会における普遍としての《男》というジェンダー秩序を映し込み,かつ映し返すものである.

4 0 0 0 OA 戦略的ソーシャル・マーケティングの基礎概念としての交換概念の再検討

- 著者

- 芳賀 康浩

- 出版者

- 日本商業学会

- 雑誌

- 流通研究 (ISSN:13459015)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.3-24, 2014 (Released:2015-07-29)

- 参考文献数

- 60

- 被引用文献数

- 2 3

近年の CSR ブームを背景に,単なる責任論ではなく,より積極的な戦略論としてのソーシャル・マーケティングが注目されている。それに伴って,CSR 活動とマーケティング成果の関係を明らかにしようとする実証研究が急速に蓄積されている。しかし,そうした諸研究の成果を総合する理論的基盤は用意されていない。そこで本稿では,ソーシャル・マーケティングが登場し,マーケティング研究の一領域として認められるようになる際に基礎概念として用いられた交換概念を再検討し,その有効性を確認する。そのうえで,戦略的ソーシャル・マーケティングの展開方法への示唆を得るために,CSR 活動に関する戦略的意思決定の基礎となる CSR 活動のターゲットやその戦略目的に関する代替肢を識別する。

4 0 0 0 OA 自閉スペクトラム症の方言不使用についての解釈 : 言語習得から方言と共通語の使い分けまで

- 著者

- 松本 敏治 崎原 秀樹 菊地 一文

- 出版者

- 弘前大学教育学部

- 雑誌

- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)

- 巻号頁・発行日

- no.113, pp.93-104, 2015-03-27

松本(2011, 2014)は、特別支援教育関係の教員に対してASD・ID およびTD の方言使用についての調査を行い、ASD において顕著に方言使用が少ないとする結果を得ている。松本・崎原・菊地(2013)は、方言の社会的機能説にもとづく解釈仮説を提出し、ASD の方言不使用の原因を対人的・社会的障害に求めている。しかしながら、幼児ASD においても方言不使用がみられるとの報告があり、上記の仮説では、この現象を十分に説明出来なかった。そこで、ASD 幼児の方言不使用について、理論検討を行った。本論では、ASD とTD の“模倣”にみられる違いを端緒として、共同注意・意図読み等他者の心的状態についての理解が自然言語習得に及ぼす影響を議論するとともに、それらに困難を抱えるASD の言語習得のあり方を想定することで、ASD 幼児の方言不使用という現象を解釈しようと試みた。また、方言の社会的機能説による解釈についても心的状態の理解の側面から再検討した。

4 0 0 0 OA 搬送時に糖尿病性ケトアシドーシスを呈し,治療開始前に著明な脳浮腫を認めた成人糖尿病の1例

- 著者

- 金澤 康 藤原 久美 井手 華子 山﨑 博之 宇都宮 一典

- 出版者

- 一般社団法人 日本糖尿病学会

- 雑誌

- 糖尿病 (ISSN:0021437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.288-294, 2017-04-30 (Released:2017-04-30)

- 参考文献数

- 17

症例は48歳男性.8年前指摘の糖尿病に対しインスリン加療されていたが,自己中断歴もあり,血糖コントロールは不良の状態であった.意識障害で家族に発見され救急搬送となった.血液検査結果から糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)と診断した.意識レベルはGlasgow Coma Scale E1V1M1,頭部CTでは著明な脳浮腫,頭部MRIではびまん性に脳低灌流の所見を得た.併発していた肺炎の治療とともに,グリセオール投与で浮腫の改善を図りながら,補液,インスリン投与による全身管理を行った.脳浮腫は改善をみとめたものの,最終的に高度遷延性意識障害の状態に至った.DKAを含めた高血糖緊急症において,治療前に脳浮腫を来した報告は極めて少なく,貴重な症例であると考え,考察とともに報告する.

4 0 0 0 OA 核-細胞質間高分子輸送の構造生物学

- 著者

- 松浦 能行

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.208-213, 2011 (Released:2011-09-25)

- 参考文献数

- 25

Active transport of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm is mediated by transport receptors (carriers) that facilitate the passage of specific cargoes through the nuclear pore complexes. All of the nuclear transport pathways are based on a common principle: translocation across the nuclear pore appears to be reversible, and the directionality of transport depends on assembly of cargo-carrier complexes on one side of the nuclear envelope and disassembly of the transport complexes on the other side. This review highlights recent progress in understanding the structural basis of nuclear transport, especially in terms of CRM1-mediated nuclear export.

4 0 0 0 OA 腸内フローラと生体防御・免疫制御:統合オミクスによる解析

- 著者

- 大野 博司

- 出版者

- 日本臨床免疫学会

- 雑誌

- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.5, pp.403-411, 2014 (Released:2015-01-06)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 3 4

腸内フローラは,宿主腸管と複雑に相互作用することで,「腸エコシステム」と呼ばれるユニークな環境系を形成している.筆者らは,複雑な腸エコシステムを解析する方法として,ゲノム,トランスクリプトーム,メタボロームなどの異なる階層の網羅的解析法を組み合わせた,統合オミクス手法を提案している.本手法の応用により,腸内フローラが食物繊維を代謝分解して産生する短鎖脂肪酸の一種である酢酸が,腸管出血性大腸菌O157感染モデルにおいて,マウスの感染死を予防するメカニズムを解明した.また,クロストリジウム目などの細菌群が産生する酪酸が,大腸局所でナイーブT細胞に対するエピゲノム制御を介して制御性T細胞への分化を誘導することも明らかにした.酪酸のエピゲノム制御はまた,大腸のマクロファージに働いてToll様受容体の感受性を抑えることで抗炎症性の性質を付与し,腸エコシステムの恒常性維持に寄与している.この他,短鎖脂肪酸はGタンパク質共役受容体を介するシグナル伝達作用も有しており,腸内フローラによって産生された短鎖脂肪酸が吸収されて全身性に作用することで,好中球や制御性T細胞のアポトーシスや遊走を介して炎症制御に働くことも示唆されている.

4 0 0 0 OA 四一式山砲(歩兵用)取扱上ノ参考

- 著者

- 陸軍歩兵学校 編

- 出版者

- 陸軍歩兵学校将校集会所

- 巻号頁・発行日

- 1938

4 0 0 0 IR 「物語としての赦し」と「祝祭としての赦し」

- 著者

- 小松原 織香

- 出版者

- 大阪府立大学21世紀科学研究機構現代生命哲学研究所

- 雑誌

- 現代生命哲学研究

- 巻号頁・発行日

- no.3, pp.1-14, 2014-03

- 著者

- 山城 清二 大滝 純司

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.412-423, 2015 (Released:2015-12-25)

4 0 0 0 ヤンゴンで生きる霊媒師

- 著者

- 山本 文子

- 出版者

- 千里文化財団

- 雑誌

- 季刊民族学 (ISSN:03890333)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.96-103, 2021-10