4 0 0 0 OA 大日本地震史料 : 増訂

- 著者

- 文部省震災予防評議会 編

- 出版者

- 震災予防協会

- 巻号頁・発行日

- vol.第3巻 自天明4年 至弘化4年, 1943

4 0 0 0 OA 第三帝国における「経済の脱ユダヤ化」関連重要法令(II)

- 著者

- 山本 達夫

- 出版者

- 東亜大学

- 雑誌

- 総合人間科学 : 東亜大学総合人間・文化学部紀要 (ISSN:13461850)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.97-120, 2003-03

経済活動からのユダヤ人の排除(「経済の脱ユダヤ化」)は、ナチ党による政権掌握以来、比較的無秩序に行なわれていたが、国家指導部がこれに積極的に関与しはじめた1937年後半以降、一定の政策として遂行されるようになった。政策としての「経済の脱ユダヤ化」は、ユダヤ経営の閉鎖・清算、またはドイツ人への所有権の譲渡(「アーリア化」)という形で行なわれた。経済・社会の広範囲に影響がおよぶこの政策の遂行には、第三帝国の多くの組織・機関が関わり、ユダヤ経営とユダヤ人の運命を決定していった。これらの組織・機関が、個々の事例の処理にあたって判断の拠り所にしたのが、国家指導部が出した諸法令であった。だが、これらの法令の全てが公にされたわけではない。『ライヒ官報』や『ライヒ内務省報』で公布されたものもあるが、しかし一般的な法令の「施行細則」としてこの政策の実際の処理過程を規定していたのは、「回覧通達」をはじめとする非公開の指令や内部文書であった。したがって「経済の脱ユダヤ化」政策の具体的な遂行過程を把握するためには、これらの文書の分析が不可欠である。ここに訳出するのは、そうした文書を含む「経済の脱ユダヤ化」関連法令のうち、とくに重要なものである。大きく4つの系統に分けられる「経済の脱ユダヤ化」関連法令のうち、前号では「財産申告令」(1938年4月26日)および「第三帝国政令」(1938年6月14日)に関連する諸法令を紹介した。今回は「排除令」(1938年11月12日)および「財産活用令」(1938年12月3日)関連の法令を中心に紹介する。

4 0 0 0 OA 第三帝国における「経済の脱ユダヤ化」関連重要法令(I)

- 著者

- 山本 達夫

- 出版者

- 東亜大学

- 雑誌

- 総合人間科学 : 東亜大学総合人間・文化学部紀要 (ISSN:13461850)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.53-70, 2002-03

「経済の脱ユダヤ化」とは、第三帝国における経済活動からのユダヤ人の排除をいう。経済活動からのユダヤ人の排除は1933年のナチ党による政権掌握以来、比較的無秩序に行なわれていたが、国家指導部がこれに積極的に関与しはじめた1937年後半以降、一定の政策として遂行されるようになった。政策としての「経済の脱ユダヤ化」は、ユダヤ経営の閉鎖・清算、またはドイツ人への所有権の譲渡(「アーリア化」)という形で行なわれた。経済・社会の広範囲に渡って影響が及ぶこの政策の遂行には、第三帝国の多くの組織・機関が関わり、ユダヤ経営とユダヤ人の運命を決定していったのである。これらの組織・機関が、個々の事例の処理にあたって判断の拠り所にしたのが、国家指導部が出した諸法令であった。だが、これらの法令の全てが公にされたわけではない。『ライヒ官報』や『ライヒ内務省報』で公布されたものもあるが、しかし一般的な法令の「施行細則」としてこの政策の実際の処理過程を規定していたのは、「回覧通達」をはじめとする非公開の指令や内部文書であった。したがって「経済の脱ユダヤ化」政策の具体的な遂行過程を把握するためには、これらの文書の分析が不可欠である。ここに史料として訳出するのは、そうした文書を含む「経済の脱ユダヤ化」関連法令のうち、とくに重要なものである。その多くは文書館史料であり、わが国では初めて紹介されるものである。

4 0 0 0 OA 軍政下マラヤにおける日本語教育

- 著者

- 松永 典子

- 出版者

- Japan Society for Southeast Asian Studies

- 雑誌

- 東南アジア -歴史と文化- (ISSN:03869040)

- 巻号頁・発行日

- vol.1998, no.27, pp.73-96, 1998-06-01 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 42

It has been pointed out that there are some crucial differences about the nature of the Japanese language education in the Japanese territories of Southeast Asia. It, however, is difficult for us to recognize the differences because “assimilation policy” and “kominka policy” have been interpreted imprecisely.The aim of this paper is to compare and contrast the case in Malaya with that in the other territories of Southeast Asia on the Japanese language education under the Japanese occupation (1941-45) and direct our attention to the case in Malaya within the framework of the history of Japanese language education.In the early period Military Administration of the Japanese occupation, the Gunseikambu (Military Administration) attached a great deal of importanceto primary education as a means of popularizing the Japanese language. In the middle period Military Administration, however, it shifted the emphasis to the Japanese teaching coordinated with the spiritual training of Rensei Kyoiku. In the late period Military Administration, it emphasized more on strengthening Japanese language education and primary education.But at the final stage of the late period, the Gunseikambu shifted to relaxing its language policy, because the policy that instructors employed only Japanese as a teaching language was implemented too soon, so that it failed.For the reasons stated above, the Gunseikambu played a minimal role in the education policy, particularly during the initial and middle periods of the Japanese occupation. We can confirm that the Japanese language education policy in Malaya during the late period was more directly influenced by the Japanese language education policy of the Japanese government than that in the other Japanese territories of Southeast Asia.This policy in Malaya, however, was entirely based on the kokugo (national language) ideology, and the same teaching methodology used to teach in Japan and the Japanese colonies was employed in Malaya. Therefore, we can say that the Japanese language education policy in Malaya was ideologically a copy of the internal Japanese language education policy itself in some school, and it was most influenced by the kokugo ideology in the Japanese territories of Southeast Asia. But it eventually failed in Malaya because Japanese was not a Malayan common language nor the kokugo Malayans. In this sense, the nature of the Japanese language education in Malaya was different from that in the Japanese colonies.

4 0 0 0 子の利益に資する面会交流に向けた調査実務の研究

- 著者

- 小澤 真嗣 小野 裕輝 吉永 宏之 山本 法子 渡部 信吾 土方 正樹 新田 朋子 浦野 真美子 新谷 祐子

- 出版者

- 裁判所職員総合研修所

- 雑誌

- 家裁調査官研究紀要 = Research journal of the Family Court Probation Officers (ISSN:13499653)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.1-388, 2020-02

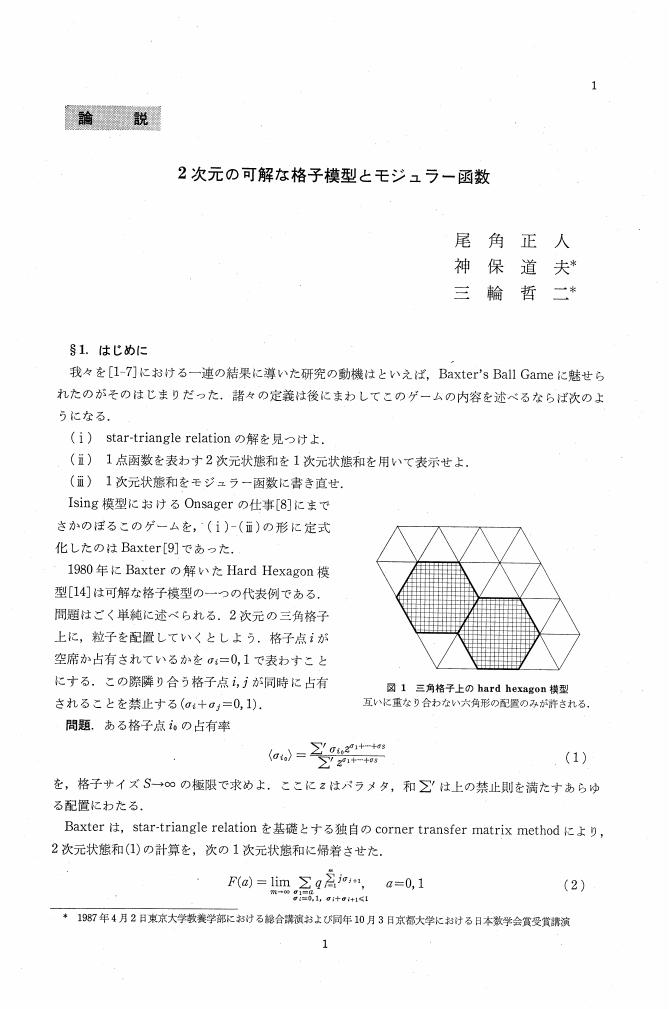

4 0 0 0 OA 2次元の可解な格子模型とモジュラー函数

- 著者

- 尾角 正人 神保 道夫 三輪 哲二

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.1-18, 1988-02-18 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 59

4 0 0 0 OA 急性虫垂炎手術の頻度は減少しているか─定期健康診断時の虫垂炎手術既往病歴の調査から─

- 著者

- 三橋 武弘

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.1003-1008, 2008 (Released:2008-11-05)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

虫垂炎手術は減少傾向にあるが,その実態についての報告は少ない.そこで,郵政職員の平成19年度の定期健康診断時に際して急性虫垂炎の手術既往についての聞き取り調査を行い,急性虫垂炎で手術した既往の頻度を検討した.聞き取り調査した60,50,40,30,20歳代での各年代別の虫垂炎手術既往者は若年齢代ほど,頻度が少なくなっていた.このことは虫垂炎手術症例の減少を示している.また,この頻度の減少は,成人時に手術を受けた職員の減少が中心で,小児期での手術症例が相対的に多くなっていた.これらのことから,急性虫垂炎は小児疾患の一つとして固まっていく可能性を示唆していた.

4 0 0 0 OA 運動する博物館 ―水俣病歴史考証館の対抗的実践―

- 著者

- 平井 京之介 Hirai Kyonosuke ヒライ キョウノスケ

- 出版者

- 国立民族学博物館

- 雑誌

- 国立民族学博物館研究報告 (ISSN:0385180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.4, pp.531-559, 2012-03-30

4 0 0 0 OA 用語「広域中心都市」、「地方中枢都市」、「札仙広福」の登場と定着

- 著者

- 日野 正輝

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2017年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.100046, 2017 (Released:2017-05-03)

用語「広域中心都市」、「地方中枢都市」、「札仙広福」の登場と定着 日野正輝(中国学園大学)1.はじめに 戦後の札幌、仙台、広島、福岡の4都市の広域中心性の確立と急成長は、人口・経済力の東京一極集中とともに、20世紀後半の日本の都市化および都市システムの構造的変化を特徴づける特筆すべき現象であった。しかし、上記4都市を特定した統一した用語は存在しない。広域中心都市、地方中枢都市、札仙広福の3用語が比較的広く使用される用語としてある。 本報告は、上記した3つの用語がいつ頃誰によって、あるいはどの機関によって使われはじめ、それがどのように広まったのかを調査したものである。2. 広域中心都市 用語「広域中心都市」は、北川(1962)によって六大都市の下に位置するものの、他の県庁所在都市とは区別される新しい上位都市階層として提唱された用語である(吉田、1973)。北川は、ドイツの地理学者シェラーおよび恩師であった米倉二郎らの示唆を得て、ドイツの都市の階層体系にあるLandstadtに相当するものとして、広域中心都市の用語を使用したと言う。また、服部(1967)および二神(1970)も、1960年代後半にすでに上記4都市を指す用語として地方中核都市などの呼称が見られたが、国家中心都市に次ぐ都市階層として広域中心都市の表現を使用した。さらに、1969年日本地理学会秋季学術大会でシンポジウム「広域中心都市」が開催され、その成果が木内信蔵・田辺健一編『広域中心都市』(1971)として刊行された。こうした経緯によって地理学の分野においては、用語「広域中心都市」を定着したとみてよい。 しかし、「広域中心都市」は早くに登場したが、地理学以外の分野に普及することはなかった。全国総合開発計画では、広域中心都市に相当する都市階層の認識があったが、その表現は見られなかった。また、時期は1985年以降に限られるが、広島市市議会の議事録から、「広域中心都市」の出現回数を見ると、わずか1件のみであった。「地方中枢都市」の出現回数が116件であったことから、広域中心都市広島おいてさえ、当該用語はほとんど用いられることがなかったと判断される。3. 地方中枢都市 地方中枢都市は、中枢と言う表現からすると、大都市の成長は中枢管理機能の集積にあるとした中枢管理機能説との関連が認められるが、中枢管理機能をクロースアップした新全国総合開発計画において使用されていない。同計画では、7大中核都市、地方中核都市と言った表現が使用されていた。1977年閣議決定を見た第三次全国総合開発計画においてさえ、地方ブロックの中心都市と言いた表現が用いられ、地方中枢都市の用語は見られなかった。一方、国土庁に設けられた地方都市問題懇談会の地方都市の整備に関する中間報告(1976)において、地方中枢都市、地方中核都市、地域中心都市、地方中小都市の階層区分がなされた。この中間報告によって、都市の一般的な階層区分と各階層の名称が受容されることになったと推察される。その結果、第四次全国総合開発計画においては地方中枢都市の用語が使用されている。なお、地方中枢都市の用語は、1981年発行の中学社会科地理分野の教科書にも登場した。4. 札仙広福札 札仙広福は上記2用語に比べると後になって登場した表現である。上記した広島市議会の議事録において出現する時期は第五次全国総合開発計画策定の1980年代末から1990年代前半に集中している。これには、上記計画に札仙広福の4都市が自らの意向を反映させるために連携して運動した時期にあたる。ただ、どの機関が最初に当該用語を使用したのかは目下のところ不明である。1990年代はじめに札仙広福を冠したシンポジウムを重ねて開催し、当該用語の普及に貢献した櫟本(1991)によると、広島市では4都市の比較をしばしば行っていたが、そのなかで自然と出てきた表現ではなかったかと言う。付記今回の調査において下記の方々から貴重なご教示とご便宜を図って頂いた。ここに記して感謝に意を表します。北川建次、今野修平、櫟本功、松田智仁、宮本茂、小笠原憲一、渡辺修、寺田智哉(敬称略)。

- 著者

- 若槻 健

- 出版者

- 日本カリキュラム学会

- 雑誌

- カリキュラム研究 (ISSN:0918354X)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, pp.29-41, 2011-03-31 (Released:2017-10-17)

This article is a case study describing the nature of the citizenship education which is based on human rights education. In this paper, I would propose that the citizenship education treats not only public problem but also private one and it is grounded on the intimate human relations to enhance each other. It is said that the citizenship education attract us in 1990's when 'privatization' and globalization is proceeding in the world. There are many types of citizenship educations The typology of the citizenship education is below; 1) the opinion that the youth is not concern about public problem and loses moral sense, 2) the opinion that the youth is socially excluded, 3) the opinion that emphasizes the need of participation, 4) the opinion that is based on home economics, 5) the opinion that is based on human rights education. These are characterized on the concept of 'adaptation' / 'change' and 'self-actualization' / 'service'. From the perspectives of human rights education, the citizenship education must cultivate citizens who would shoulder our democratic society where each of us would be recognized their own way of life and be equally respected. It means that the purpose of the citizenship education is to cultivate citizens who participate the process of changing their society for the place where connect people each other. The citizenship education which is based on human rights education pursues all of these purposes. From the practice of K elementary school which is picked up on this paper, I exclaim that 'intimate human relations to enhance each other' are important for the citizenship education which is based on human rights education. These relations warm up children's self esteem and deliver the heart of their community's people, their parents and classmates to their community or broader society. What's more, children would be able to recognize that the social problem is their problem. Children's participation is supported by 'Intimate human relations to enhance each other'. In case the citizenship education lacks 'intimate human relation to enhance each other, the result would be limited to the level of individualistic self-actualization though the self esteem of students would be enhanced. Because they would not be fully interested in social problems or minority people and lack empathy for them, they treat them other people's affairs. 'Intimate human relations to enhance each other' is often regarded as not being related to the private problem but the public one. But it is the private problem that motivates children to participate in society.

4 0 0 0 OA 木について : 神学的考察

- 著者

- 小林 謙一

- 出版者

- 横浜国立大学

- 雑誌

- 横浜国立大学人文紀要. 第一類, 哲学・社会科学 (ISSN:05135621)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.41-57, 1992-10-30

- 著者

- 菅原 光

- 出版者

- 専修大学法学研究所

- 雑誌

- 専修大学法学研究所所報 = The Newsletter of the CLPS, Senshu University (ISSN:09137165)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.53-64, 2021-02-10

4 0 0 0 大塚仁先生をお偲びして

4 0 0 0 遍在する,隠れた神としての電子地理情報技術

- 著者

- 鈴木 晃志郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, 2014

1990年代に飛躍的な進歩を遂げたICT(情報通信技術)は、誰もがウェブ上で情報交換できる時代をもたらした。いまや紙地図は急速にウェブや携帯端末上で閲覧できる電子地図へと主役の座を明け渡しつつある。二者の決定的な違いは、地理情報を介した情報伝達が双方向性をもつことである。Google Mapなどの電子地図とLINEやFacebookなどのコミュニケーションツールの連携で、利用者はタグや文章、写真を貼り付けてオリジナルの主題図を作成でき、不特定多数に公開できるようになった。また、OpenStreetmapなどに代表される参加型GISの領域では、官公庁や製図家に限られていた地理情報基盤整備の局面における、一般人の参画を可能にしつつある。<br> しかし、こうしためざましい技術革新に比して、利用者側に要求されるモラルや責任、リテラシーについての議論は大きく立ち後れている。阪神大震災の教訓を踏まえ、電子地理情報の基盤整備に尽力してきた地理学者たちは、2007年に制定された「地理空間情報活用推進基本法」に貢献を果たすなど、電子国土の実現に深くコミットしてきた。電子地理情報の利活用におけるユビキタス化は、その直接・間接的な帰結でもある。ゆえに、ユビキタス・マッピング社会の実現は、地理学者により厳しくその利活用をめぐるリスクや課題も含めて省察することを求めているといっても過言ではない。本発表はこうした現状認識の下、地理学者がこの問題に関わっていく必要性を大きく以下の3点から検討したい。<br><br>(1)地図の電子化とICTの革新がもたらした地理情報利用上の課題を、地理学者たちはどう議論し、そこからどのような論点が示されてきたのかを概観する。この問題を論じてきた地理学者は、そのほとんどが地図の電子化がもたらす問題を「プライバシーの漏洩」と「サーベイランス社会の強化」に見ており、監視・漏洩する主体を、地理情報へのアクセス権をコントロールすることのできる政府や企業などの一握りの権力者に想定している。本発表ではまず、その概念整理を行う。<br><br>(2)地理学における既往の研究では、地理情報へのアクセスや掲載/不掲載の選択権を、一握りの権力(企業や行政、専門家)が独占的にコントロールできることを主に問題としてきた。しかし、逆にいえば、権力構造が集約的であるがゆえに、それら主体の発信した情報に対する社会的・道義的責任の所在も比較的はっきりしており、そのことが管理主体のリテラシーを高める動機ともなり得た。これに対し、ユビキタス・マッピング社会の到来は (A)個人情報保護に関する利用者の知識や関心が一様ではない、(B)匿名かつ不特定多数の、(C)ごく普通の一般人が情報を公開する権力を持つことを意味する。それでいて、情報開示に至るプロセスには、情報提供を求めてプラットフォームを提供する人間と、求めに応じて情報提供する人間が介在し、一個人による誹謗中傷とも趣を異にした水平的な組織性も併せ持っている。ユビキタス・マッピング社会は、そんな彼らによって生み出される時にデマや風聞、悪意を含んだ情報を、インターネットを介してカジュアルに、広く拡散する権力をも「いつでも・どこでも・だれでも」持てるものへと変えてはいないだろうか。本発表では、ある不動産業者が同業他社あるいは個人の事故物件情報を開示しているサイトと、八王子に住む中学生によってアップロードされた動画に反感を抱いた視聴者たちが、アップロード主の個人情報を暴くべく開設した情報共有サイトの例を紹介して、さらに踏み込んだ検討の必要性を示す。<br><br>(3)地理情報をめぐるモラルや責任の問題は、端的には情報倫理の問題である。本発表で示した問題意識のうち、特にプライバシーをめぐる問題は、コンピュータの性能が飛躍的に向上した1980年代以降に出現した情報倫理(Information ethics)の領域で多く議論されてきた。本発表では、これら情報倫理の知見からいくつかを参照しながら(2)で示された論点を整理し、特に地理教育的な側面から、学際的な連携と地理学からの貢献可能性を探ることを試みる。<br>

4 0 0 0 OA 放射線と遮蔽塗料

- 著者

- 大谷 信吉

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.12, pp.575-585, 1962-12-30 (Released:2012-11-20)

- 参考文献数

- 53

4 0 0 0 OA 自動車メーカーによる自動繰糸機の開発経緯

- 著者

- 髙林 千幸

- 出版者

- 日本シルク学会

- 雑誌

- 日本シルク学会誌 (ISSN:18808204)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.139-145, 2019 (Released:2019-03-12)

- 参考文献数

- 16

セシル・シャミナード(1857-1944、仏)は、自作の出版と演奏だけで経済的に自立した最初の女性職業作曲家である。ベル・エポックに大人気を博したが、死後長い間忘れられていた。しかし近年、再び演奏され始めているにもかかわらず、先行研究が非常に少ない。研究方法としては、まず散逸している彼女の全ピアノ曲を収集し、同時代の作曲家と比較検討する。次に彼女の自作自演録音など19世紀女性ヴィルトゥオーゾの演奏法を、研究者のピアニストとしての視点から詳細に分析する。そしてピアノ学習者たちの指針となるような解釈を提示した世界初の解説付シャミナードピアノ曲全集出版を目指し、録音や演奏会を通じて再評価を試みる。

4 0 0 0 OA 母音部エネルギー重心点に着目した日本語リズム規則

- 著者

- 加藤 雅代 古村 光夫 橋本 新一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.11, pp.888-896, 1994-11-01 (Released:2017-06-02)

- 参考文献数

- 15

日本語の発音リズムとされる、モーラ単位の等時性という言語習慣に基づく新しい日本語リズム規則を提案する。まず、母音部エネルギー重心点CEGVをリズムのタイミング点と仮定し、日本語リズムを母音部エネルギー重心点間の時間長D_Gで定義した。発声器官の物理的構造による制約が、等時性を乱す第一の要因であるという仮説を立て、実音声の分析を通じて検証した。分析実験の結果をモデル化することにより定めた本リズム規則は、一つのVCV形音韻連鎖内の音韻情報のみを用いた非常にシンプルな規則ではあるが、発話速度の変化にも対応でき、音声合成のための規則として十分実用に耐えるものである。