4 0 0 0 OA 精神疲労と身体疲労の鑑別が可能なヘルペスウイルスを利用した疲労測定法の開発

生理的疲労は容易に回復するが、病的な精神疲労は、生活の質を大きく低下させ、治療的介入を必要とする。 このため、これら2つを区別することは重要であるが、有用な鑑別法はなかった。 我々は、ヒトヘルペスウイルス(HHV-)6およびHHV-7が、生理的疲労を定量化するためのバイオマーカーとして有用であり、生理的疲労と、病的精神疲労を引き起こすと考えられる閉塞性睡眠時無呼吸症候群、慢性疲労症候群、および大うつ病を区別できることを見出した。この方法は、疲労を評価し、疲労関連疾患を予防するための根本的に新しいアプローチを示唆している。

- 著者

- 関口 英里

- 出版者

- 大阪大学

- 雑誌

- 大阪大学言語文化学 (ISSN:09181504)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.93-111, 1999

- 著者

- 津川 秀夫

- 出版者

- 日本ブリーフサイコセラピー学会

- 雑誌

- ブリーフサイコセラピー研究 (ISSN:18805132)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.67-71, 2003-12-30

4 0 0 0 OA メタバースにおけるビジネスモデルとその効果に関する考察

- 著者

- 木下 まどか 森本 祥一

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2011年春季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.740, 2011 (Released:2011-07-12)

近年,インターネット上の三次元仮想世界であるメタバースが注目を集めている.中でも,米国リンデンラボ社のSecond Lifeが注目され,仮想世界上でリアルマネーを稼げることなどで話題を呼び,大手企業もマーケティングやプロモーション活動のツールとして活用している.しかし,利用者は年々減少傾向にあり,参入企業も撤退を余儀なくされるなど,メタバースのビジネスは衰退している.その背景には,利用者側の操作性や動作環境などの技術的な問題や,企業側の投資対効果の問題がある.そこで,本研究ではメタバースにおけるビジネスの現状を,メタバース自体の問題と仮想空間上のビジネスに関する問題に分けて調査し,メタバースを活性化させる新たなビジネスモデルについて考察する.

4 0 0 0 IR <書評と紹介>堀江英一著 明治維新の社会構造

- 著者

- 朝尾 直弘

- 出版者

- 史学研究会 (京都大学文学部内)

- 雑誌

- 史林 (ISSN:03869369)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.166-168, 1955-03-01

- 著者

- 辻 大介

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, pp.237-238, 2014-07-31 (Released:2017-10-06)

4 0 0 0 OA 根菜類中のNaCl拡散係数と調理過程の食塩濃度の予測

- 著者

- 遠藤 瑶子 藤居 東奈 香西 みどり

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.8-14, 2013 (Released:2013-11-22)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 6

調理過程における根菜類中のNaCl拡散係数およびNaCl濃度の変化について検討した。ダイコン,ニンジン,ジャガイモは2 cm角に成型し, 20,50,70°Cで16,8,6時間0.2 M NaCl水溶液に浸漬し,拡散係数を測定した。測定の結果,拡散係数はダイコン>ニンジン>ジャガイモの順に大きく,水分含量が多いほど拡散係数は大きかった。2 cm角のダイコンを試料として20°Cの0.2~0.8 M NaCl水溶液におけるNaCl拡散係数を測定したところ,この範囲での拡散係数の濃度依存性はほとんどみられなかった。測定した拡散係数を用いて,温度変化,濃度変化を伴う調理条件での各体積要素の平均食塩濃度の変化を予測したところ,予測値と実測値はよく一致した。よって,試料を1mm3の体積要素の集合体とし,差分方程式を用いることで,試料の食塩濃度の分布および全体の平均濃度の予測が可能であることを示した。

4 0 0 0 OA 切迫早産患者に対する灸療法の有用性について

- 著者

- 釜付 弘志 金倉 洋一 野村 裕久 永田 文隆 石川 順子 新里 康尚 山口 陽子 丹羽 邦明 森川 重敏 高橋 正明 米谷 国男 徳永 泰基 石川 洋 伊藤 誠

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.849-858, 1995-04-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

従来, 切迫早産の治療は安静療法が主で, その補助療法として薬物療法がある。しかしその副作用や投与限界量等により, 有効な治療効果が達成できないことがある。今回我々はこのような症例に対して灸療法と, その原理から電気的に考案されたマイクロ波発振装置による刺激療法を行い, 良好な結果を得たのでここに報告する。妊娠24週以降の切迫早産患者に対して至陰, 湧泉, 三陰交の穴に灸療法を行った。その結果, 灸療法により作用時間は短かったが子宮緊張が緩和され, 胎動が増加し, 臍帯動脈, 子宮動脈の血管抵抗が低下することがわかった。また, マイクロ波刺激を頻回に行うことにより同様の効果を長時間持続でき, しかも副作用は認められなかった。その結果, 薬物療法に灸療法を併用すると薬物の使用量を減らすことができ, それによって副作用の発現頻度を抑えることができた。灸療法は切迫早産の新しい治療法として有効かつ安全であると考えられた。

- 著者

- Anivita Aggarwal Ankit Mittal Manish Soneja Sujay Halkur Shankar Shivdas Naik Parul Kodan Neeraj Nischal Pankaj Jorwal Animesh Ray Naveet Wig

- 出版者

- International Research and Cooperation Association for Bio & Socio-Sciences Advancement

- 雑誌

- Drug Discoveries & Therapeutics (ISSN:18817831)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021.01081, (Released:2021-10-28)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 6

Use of systemic corticosteroids is well-established in COVID-19 patients with hypoxia; however, there is scant data on its role in patients with mild disease and prolonged symptoms as a measure to prevent disease progression. The aim of this study is to evaluate the role of systemic corticosteroids in preventing hypoxia (SpO2 ≤ 93% on room-air) among mild COVID-19 patients. An observational study was conducted among symptomatic COVID-19 patients taking oral corticosteroids and attending institute teleconsultation facility between 10th-30th June 2021. Patients who were already on corticosteroids for other indication or required oxygen supplementation before or within 24-hours of initiation of corticosteroids were excluded. A total of 140 consecutive symptomatic COVID-19 patients were included. Higher baseline C-reactive protein (OR: 1.03, 95% CI: 1.02-1.06, p < 0.001) and early systemic corticosteroid (within 7 days) initiation (OR: 6.5, 95% CI: 2.1-20.1, p = 0.001) were independent risk factors for developing hypoxia (SpO2 ≤ 93%). Progression to hypoxia was significantly higher in patients who received corticosteroids before day 7 of illness (36.7%, 95% CI, 23.4-51.7%) compared to ≥ 7 of illness (14.3%, 95% CI, 7.8-23.2%) for persistent fever. Systemic corticosteroids within 7 days from symptom-onset were harmful and increased the risk of progression to hypoxia, whereas it may decrease the risk of progression when administered on or beyond 7 days in patients with mild COVID-19 and persistent symptoms. A well-designed randomised controlled trial is required to validate the findings.

4 0 0 0 IR 神なき時代の思索者たち : 現代政治理論の〈解体〉(1)盲点を観ること : ルーマンの社会システム理論への存在論的批判 (小野耕二教授退職記念論文集) -- (政治学における思想と歴史)

- 著者

- 加藤 哲理 加藤 哲理

- 出版者

- 名古屋大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 名古屋大学法政論集 (ISSN:04395905)

- 巻号頁・発行日

- no.269, pp.105-136, 2017-01

4 0 0 0 OA 「治癒」としての暴力と非暴力

- 著者

- 酒井 隆史

- 出版者

- 関西社会学会

- 雑誌

- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.7-15, 2011-06-30 (Released:2017-09-22)

本論では、マーティン・ルーサー・キング、マルコムX、フランツ・ファノン、マハトマ・ガンディーという、いまだ私たちの暴力についての基本的枠組みを形成している20世紀を代表する人々の議論をとりあげ、それのはらみもつ意味について考察を加える。キングやガンディーの非暴力についての考え方から導かれるのは、まず暴力と力を概念的に腑分けすべきことである。現代において、暴力をめぐる議論を混乱させているのは、力そのものを暴力と混同する傾向であり、それによって従来「非暴力」とみなされていた民衆による実力行使すら暴力に分類する支配的動向を支えている。次に、暴力と「敵対性」の概念を区別する必要である。それによって、キングとマルコムXのように対極とみなされていた暴力や非暴力についての議論も、共通の地平と分岐点を明確にできるだろう。最後に、ファノンの提起した「治癒」としての暴力というショッキングなテーゼを検討する。そこから理解されるのは、暴力を肯定するにしても否定するにしても、これらの理論家/実践家に共通する理解は、力の行使が、心身の複雑な相互作用を伴うトータルな現象であるということである。

- 著者

- Saeko Imai Michiaki Fukui Shizuo Kajiyama

- 出版者

- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN

- 雑誌

- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.7-11, 2014 (Released:2013-12-27)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 30 55

The aim of this review was to evaluate whether eating vegetables before carbohydrates could reduce the postprandial glucose, insulin, and improve long-term glycemic control in Japanese patients with type 2 diabetes. We studied the effect of eating vegetables before carbohydrates on postprandial plasma glucose, insulin, and glycemic control for 2.5 y in patients with type 2 diabetes. The postprandial glucose and insulin levels decreased significantly when the patients ate vegetables before carbohydrates compared to the reverse regimen, and the improvement of glycemic control was observed for 2.5 y. We also compared the postprandial glucose and glucose fluctuations assessed by continuous glucose monitoring system for 72-h in patients with type 2 diabetes and subjects with normal glucose tolerance when subjects ate vegetables before carbohydrates and carbohydrates before vegetables in a randomized crossover design. The glycemic excursions and incremental glucose peak were significantly lower when the subjects ate vegetables before carbohydrates compared to the reverse regimen. This evidence supports the effectiveness of eating vegetables before carbohydrates on glucose excursions in the short-term and glycemic control in the long-term in patients with type 2 diabetes.

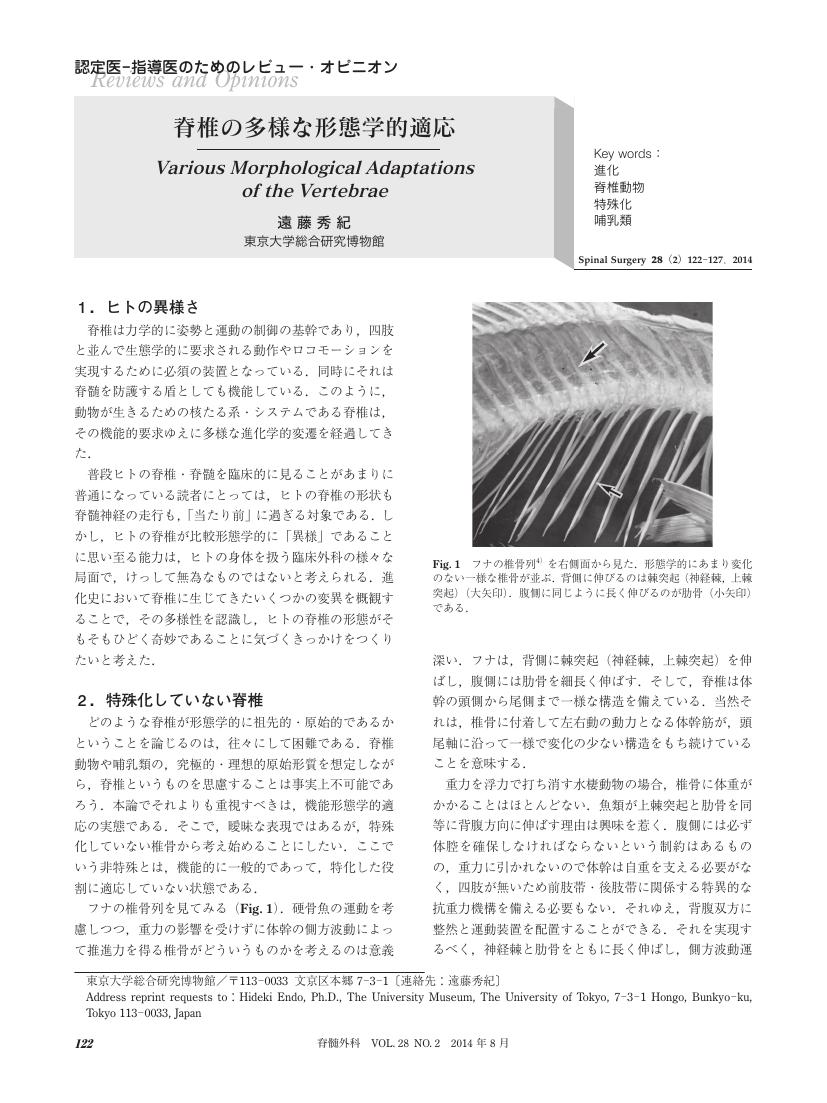

4 0 0 0 OA 脊椎の多様な形態学的適応

- 著者

- 遠藤 秀紀

- 出版者

- 日本脊髄外科学会

- 雑誌

- 脊髄外科 (ISSN:09146024)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.122-127, 2014 (Released:2017-05-11)

- 参考文献数

- 4

4 0 0 0 OA 第十一回オリムピック大会写真帖 : Berlin 1936

- 著者

- 第十一回オリムピック後援会 編

- 出版者

- 第十一回オリムピック後援会

- 巻号頁・発行日

- 1936

- 著者

- 木原 誠

- 出版者

- 佐賀大学

- 雑誌

- 佐賀大学文化教育学部研究論文集 (ISSN:13479601)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.229-238, 2010-01

4 0 0 0 OA 臨床家から見た日本での不整脈治療はどうあるべきか?

- 著者

- 山下 武志

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.131, no.6, pp.457-461, 2008 (Released:2008-06-13)

- 参考文献数

- 4

不整脈診療の基本とされる心電図が史上はじめて記録されてから約100年という時間が経過している.この間,心電図に記録された不整脈を治療しようとさまざまな,そしてたゆまぬ努力が先駆者達によって繰り返されてきた.いわばこの歴史はこれまでの研究者達の血と汗の努力の結晶であり,現在の我々はその恩恵を蒙っている.このことをよく噛みしめながら過去の歴史を振り返った時に,今後我々が歩むべき方向が見えて来るはずである.基礎研究,臨床研究,大規模臨床研究それぞれに行わなければならないテーマがある.不整脈患者の治療目的としてのmortalityとmorbidity,そしてそれを確保するためのツールとして心電図・電気生理学的知識が存在している.治療目的とツールを混同することなく,謙虚に将来への一歩を少しずつ歩むことがこの分野の先駆者達に捧げる我々の責務である.