4 0 0 0 OA 「越境」の試み-多和田葉子とリービ英雄の場合-

- 著者

- 清水 光二

- 出版者

- 吉備国際大学

- 雑誌

- 吉備国際大学社会福祉学部研究紀要 (ISSN:13418912)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.155-161, 2008-03-31

4 0 0 0 OA 「存在の類比」の形而上学的意義

- 著者

- 松本 正夫

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 哲學 (ISSN:05632099)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.1-47, 1961-12

Relying upon the existence-experience of regions of matter, life and mind, and using the analogy of proportionality of essences, I explained the conception of their essences and categories, Thus I arrived at the standpoint of analogical universal which transcends particular regions of beings. On this basis we get the regional metaphysics about the world in general. As we consider the essence of world as relative being and the essence of God as absolute being in the proof of God's existence, and by using the analogy of proportionality of existences, proportioned to each essence, we arrive at the standpoint of transcendental wholeness, ens commune sive analogicum, in which the absolute being and the relative being can coexist. Here we get metaphysics, i.e. ontology which treats not only regional beings in the world, but also the absolute being as its object. If ens commune sive analogicum, which covers both the absolute and the relative were itself an objective being, it would have to be another world, containing God and the world, where the God can not retain His absoluteness and becomes a mere relative being. So in order that, without loosing their "thing in itselfness", the absolute and the relative might still relate with each other in their coexistence, ens commune sive analogicum should not be universal in object but universal in function. Kitaro Nishida's place-universal and the voidness in Mahayana thought are the equivalents for that. This is an excessus from the absolute itsself and "diffusivum sui" of God. God establishes ens commune sive analogicum "the place" which is not aliquid in any sense i.e. nothing, or voidness, by throwing His pure act of actual existing upon not-existence; thus His pure act leaves behind all sorts of essences and even His own essence of the absolute i.e. the existence itself. This is the only place where the absolute and the relative can coexist. In His nature God has ens universale which can cause every creature but can only have ens commune sive analogicum as "the place" of Himself and His creature in habitus of creation. On one hand in ens commune God makes creatures coexist with Himself, still in the full possession of His absoluteness and on the other hand the mind of creature must expand (dilatare) itsself by ens commune in its habitus, though in its nature it remains finite and relative. "anima quodammodo omnia fit." For man, it is possible to meet the absolute as "you" in its transcendental itsselfness, and mot in any shade of idolatry only when he makes his mind-structure coincide with voidness of "the place", that can be realized in acquired habitus but never in its apriori nature.

4 0 0 0 OA ウェーバーとマルクス

- 著者

- 厚東 洋輔

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.2, pp.239-241, 1985-09-30 (Released:2009-11-11)

4 0 0 0 OA 新規麻薬 N-ヒドロキシ-3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの代謝および尿中排泄

- 著者

- 鎌田 徹 片木 宗弘 中西 啓子 財津 桂 志摩 典明 鎌田 寛恵 三木 昭宏 土橋 均

- 出版者

- 日本法科学技術学会

- 雑誌

- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.15-23, 2010 (Released:2010-02-27)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3 3

The metabolism and urinary excretion of N-hydroxy-3,4-methylenedioxymethamphetamine (N-OH MDMA), a newly banned narcotic in Japan, were explored to confirm biotransformation of N-OH MDMA to 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) and to discriminate between N-OH MDMA and MDMA intake in forensic urine analysis. The in vitro and the in vivo experiences were performed with human liver S9 and rats, respectively, and the resultant products or metabolites were determined using liquid chromatography/mass spectrometry and liquid chromatography/tandem mass spectrometry. In both the in vitro and the in vivo experiences, MDMA and 3,4-methylenedioxyamphetamine (MDA) were detected, and the MDA levels exceeded the MDMA levels throughout the entire periods except for during 3 h after administration to the rats. This suggests the existence of the metabolic pathway(s) from N-OH MDMA to MDA not via MDMA. In urine samples from the administered rats parent N-OH MDMA and its demethylated metabolite N-hydroxy-3,4-methylenedioxyamphetamine (N-OH MDA) with very low levels during short period after administration (≤6 h) were detected. The ratios of the urinary MDA/MDMA levels for N-OH MDMA-administered rats were higher than those for MDMA-administered rats. In addition, the determination of urinary diastereomers of glucuronidated 4-hydroxy-3-methoxymethamphetamine (HMMA), MDMA metabolite, revealed that the relative peak intensity of l-HMMA-glucuronide to d-HMMA-glucuronide was higher in the case of N-OH MDMA-administration than in the case of MDMA-administration. Detection of MDMA in both the in vitro and the in vivo experiences suggests that N-OH MDMA intake will result in MDMA excretion also in human urine. To discriminate between N-OH MDMA and MDMA intake the following view points would be applicable in urine analysis: 1) detection of N-OH MDMA and/or N-OH MDA, 2) MDA/MDMA ratio, and 3) peak intensities of diastereomeric HMMA-glucuronides.

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.237, pp.624-640, 1973 (Released:2009-05-25)

4 0 0 0 IR 国民皆保険・皆年金以降、福祉元年までの福祉国家政策理念の展開と方向性

- 著者

- 工藤 隆治

- 出版者

- 宇部フロンティア大学出版会

- 雑誌

- 宇部フロンティア大学人間社会学部紀要 (ISSN:21860491)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.1-10, 2016-03-31

4 0 0 0 OA 基礎化粧品と皮膚 (II)

- 著者

- 西山 聖二 熊野 可丸

- 出版者

- 一般社団法人 色材協会

- 雑誌

- 色材協会誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.8, pp.487-496, 1989-08-20 (Released:2012-11-20)

- 参考文献数

- 30

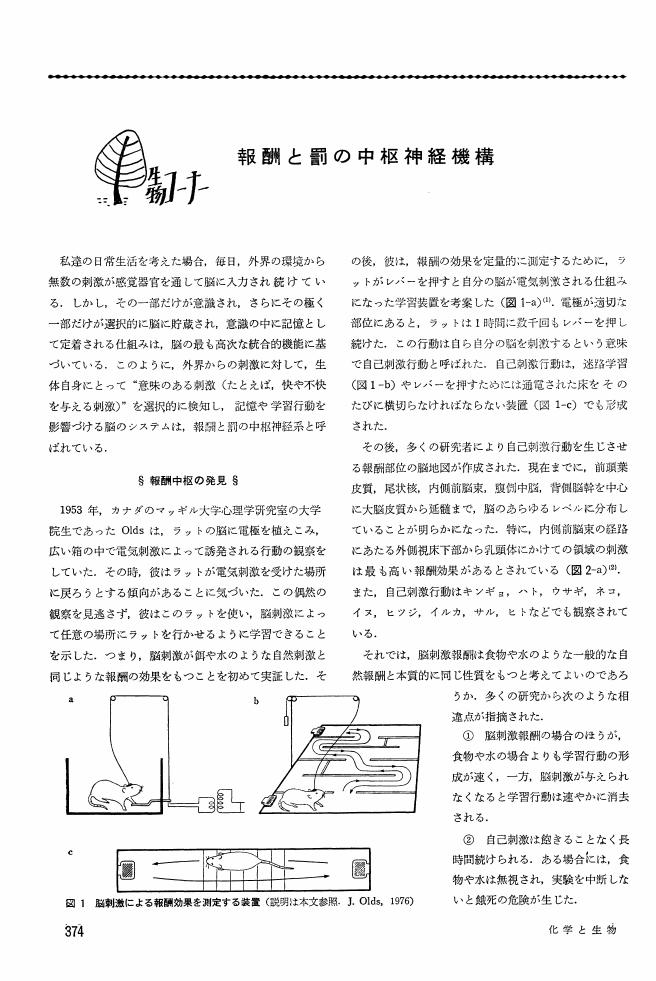

4 0 0 0 OA 生物コーナー

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.6, pp.374-378, 1985-06-25 (Released:2009-05-25)

4 0 0 0 OA 法華経の成立に関する新たな視点 ――その筋書・配役・情報源は? ――

- 著者

- 平岡 聡

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.390-382, 2010-12-20 (Released:2017-09-01)

4 0 0 0 OA COVID-19 が韓国留学中の日本人学生の留学生活に及ぼす影響の一考察

- 著者

- 高柳 有希 安 龍洙

- 出版者

- 茨城大学全学教育機構

- 雑誌

- 茨城大学全学教育機構論集. グローバル教育研究 (ISSN:24333867)

- 巻号頁・発行日

- no.4, pp.107-118, 2021-03

- 著者

- 清水 純子 伊藤 明子 山本 洋子 伊藤 雅章 本間 香 橋本 明彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.7, pp.1277-1282, 2004-06-20 (Released:2014-12-13)

1993~2002年の10年間に新潟大学医学部附属病院皮膚科で組織学的に扁平苔癬と診断し,経過を観察した症例のうち,薬剤性を除く78症例を集計した.合併疾患,C型肝炎ウイルスとの関連,金属試薬貼布試験結果や歯科金属除去の有効性を検討した.抗HCV抗体陽性率は15.4%(78例中12例)で高い傾向がみられた.口腔内病変を有する症例は64例であった.そのうち,貼布試験を施行した症例は40例で,何らかの金属試薬に陽性を示した症例は55.0%(40例中22例),さらに,歯科修復物に陽性金属含有が確認された症例数は15例,歯科金属除去有効率は77.8%(9例中7例)であった.その他,粘膜疹に接している部位の金属修復物を除去した後に粘膜疹が改善した症例が6例あり,歯科金属が非アレルギーの機序で関与する可能性も考えられた.以上より,扁平苔癬の原因ないし増悪因子として,歯科金属による接触アレルギーないし局所刺激性が重要と考えた.

4 0 0 0 報道が自殺行動に及ぼす影響 : その展望と考察

- 著者

- 坂本 真士 影山 隆之

- 出版者

- 日本精神衛生学会

- 雑誌

- こころの健康 : 日本精神衛生学会誌 (ISSN:09126945)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.62-72, 2005-12-10

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1

本稿では, 自殺に関する報道が, 自殺行動に及ぼす影響について文献的な検討を行った。レビューした対象は, 1. ニュース報道 (新聞やテレビなど) の影響 (報道の影響に関する研究, メタ分析, 報道の内容分析), 2. ニュース報道以外の情報源からの影響, 3. 介入研究であった。<BR>ニュース報道については, 海外の研究では報道によって自殺行動が続発する可能性が示された。メタ分析の結果から, 現実の自殺の報道はフィクションにおける自殺の記述よりも, また有名人 (タレントや有名政治家) の自殺報道はそうでない人の自殺報道よりも, それぞれ影響力が強いことが示された。日本における研究は数少ないが, 有名人の自殺報道については影響力が強いことが示された。報道の内容分析を見ると, 自殺の現状を正確に反映しているというよりも, ニュースバリューの高いものに報道が偏り, 自殺を単純化して報道していることが示された。ニュース報道以外の情報源からの影響については, 海外では自殺を描写したドラマが流された後に自殺が続発した例が報告されていた。日本ではそのような研究は見られなかった。介入研究については, 海外ではウィーンの地下鉄における自殺報道において, ガイドラインの作成とマスメディアの協力によって自殺件数が減少したことが報告された。<BR>最後に, レビューをふまえて今後の検討課題について展望した。日本においてはメディアの影響の検討が不十分であり, 学術的な検討が必要であること (例: 自殺者が増加した1998年前後における影響の検討), 報道の影響や介入の可能性を検討する基礎研究が必要であること, 予防への実践に関する研究も並行して進める必要があることを指摘した。

4 0 0 0 IR 真武型妙見の変容 (内田慶市教授 古稀記念号)

- 著者

- 二階堂 善弘

- 出版者

- 関西大学大学院東アジア文化研究科

- 雑誌

- 東アジア文化交渉研究 = Journal of East Asian cultural interaction studies (ISSN:18827748)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.535-541, 2021-03

内田慶市教授古稀記念号

4 0 0 0 OA 東京オリンピックのテレビ映像を世界のお茶の間へ

- 著者

- 村主 行康 石澤 禎弘

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, no.11, pp.11_60-11_65, 2009-12-01 (Released:2011-06-02)

- 参考文献数

- 13

4 0 0 0 OA 目八譜 15巻

- 著者

- 武蔵石寿//著,服部雪斎//画

- 出版者

- 写

幕臣武蔵石寿(号は翫珂翁・翫石可亭、1766-1860)の著作で、江戸時代介譜の最高峰。書名は「岡目八目」と、貝の字を分解すると「目」と「八」になることを掛けている。富山藩主前田利保の序は弘化2年(1845)だが、その後も書き足された。図の多くは正確で、二枚貝では貝殻の外側と内側、巻貝では口側と反口側をともに描き、同一種でも色彩・模様・大きさの違う複数の図を示すなど、行き届いている。記文は品名に異名・方言を添え、多数の書物を引用し、自己の見解も示す。構成は、冊1前半が序と凡例、二枚貝の図解、介の名産地 259の地名など。冊1後半~冊5が二枚貝、冊6~9が巻貝、冊10「貝宝」(題箋副題、以下同)はタカラガイ、冊11の「無対」はアワビ類、冊12「異形」はツノガイ・ヘビガイ・フジツボ・カメノテ・正形ウニなど、冊13「支流」は貝の破片や巻貝の蓋、冊14「燕車」(海燕・海盤車の意味)は歪形ウニ類・ヒトデ・クモヒトデ、冊15「粘着」は他物に付着している貝。品数の総計は1169である。本書は博物画の名手服部雪斎一人が描いたように伝えられてきたが、最近の研究では雪斎以外の筆も少なくないことが判明している。(磯野直秀)