4 0 0 0 OA 物理モデルを用いたギターにおけるグリッサンド音の生成法

- 著者

- 古市 朝美 白木 善尚

- 雑誌

- 研究報告音楽情報科学(MUS)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013-MUS-99, no.59, pp.1-6, 2013-05-04

今日,楽曲製作に用いられる音源の多くは,楽器音の波形をサンプリングしたPCM音源が使われている.一方,偏微分方程式を用いて楽器の音響特性を表現し,その偏微分方程式の解に基づく物理モデル音源も実用化されている.物理モデル音源は音高,音色,音程などの操作が容易であり,音の立ちあがりや連続した音の生成等,PCM音源と比べて自然な楽器音作りが可能である.本報告では,代表的な撥弦楽器であるギター音の生成法,特にグリッサンド音の物理モデル音源の生成法を提案する.更に生成した音源の聴取実験を通して,提案した方法の妥当性の検証を行う.

4 0 0 0 OA きょうかい酵母清酒用1801号 新規優良清酒酵母の育種・開発の経緯

- 著者

- 吉田 清

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.12, pp.910-922, 2006-12-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 8 19

- 著者

- Koh Ono Satoshi Shizuta Erika Yamamoto Naritatsu Saito Neiko Ozasa Takao Kato Eri Kato Takahiro Horie Junichi Tazaki Hiroki Shiomi Shin Watanabe Hirotoshi Watanabe Yugo Yamashita Yusuke Yoshikawa Hideyuki Kinoshita Takeru Makiyama Yoshinori Yoshida Noboru Ashida Yasuaki Nakagawa Yasuhiro Nakashima Osamu Baba Hirohiko Kohjitani Masahiro Kimura Hideaki Inazumi Takashi Yoshizawa Akihiro Komasa Takeshi Kimura

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-21-0041, (Released:2021-01-30)

- 参考文献数

- 10

Due to the COVID-19 pandemic, the 84thAnnual Meeting of the Japanese Circulation Society (JCS) was held in a web-based format for the first time in its history as “The Week for JCS 2020” from Monday, July 27 to Sunday, August 2, 2020. All sessions, including general abstracts, were streamed live or on-demand. The main theme of the meeting was “Change Practice!” and the aim was to organize the latest findings in the field of cardiovascular medicine and discuss how to change practice. The total number of registered attendees was over 16,800, far exceeding our expectations, and many of the sessions were viewed by far more people than at conventional face-to-face scientific meetings. At this conference, the power of online information dissemination was fully demonstrated, and the evolution of online academic meetings will be a direction that cannot be reversed in the future. The meeting was completed with great success, and we express our heartfelt gratitude to all affiliates for their enormous amount of work, cooperation, and support.

4 0 0 0 OA 日本における絶滅危惧水生植物アサザの個体群の現状と遺伝的多様性

- 著者

- 上杉 龍士 西廣 淳 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.13-24, 2009-05-30 (Released:2018-02-01)

- 参考文献数

- 79

- 被引用文献数

- 2

日本において絶滅が危惧されている多年生の浮葉植物であるアサザの生態的・集団遺伝学的現状を明らかにするため、レッドデータブックや地方植物誌などから存在の可能性が示唆された国内の局所個体群について2001年から2003年の開花期にあたる8月から9月に踏査調査を行い、局所個体群の存否、各局所個体群における展葉面積、異型花柱性の花型構成(長花柱型・短花柱型・等花柱型)を調査した。また、それぞれの局所個体群から葉を採取し、マイクロサテライト10座を用いて遺伝的特性を評価した。確認された局所個体群数は64であり、27水系に存在していた。本種は異型花柱性植物であり適法な受粉を行うためには長花柱型と短花柱型の両方が必要であるが、開花を確認した33局所個体群のうちで、それら3つの花型が確認されたのは霞ヶ浦内の2局所個体群のみであった。各局所個体群から2〜57シュートの葉を採集して遺伝解析を行なった結果、同定された遺伝子型は全国で61であった(うち7は自生地では絶滅し系外で系統保存)。また多くの局所個体群は、単一もしくは少数のジェネットから構成されていた。しかし、例外的に長花柱型と短花柱型の両花型を含む霞ヶ浦内の1局所個体群では、遺伝的に近縁な10もの遺伝子型が確認された。有性生殖の存在がジェネットの多様性を生み出したものと考えられる。有性生殖が行われていない局所個体群では、突発的な環境変動によって消滅した場合に、土壌シードバンクから個体群が回復する可能性は低い。またジェネット数が極端に少ないことは、次世代に近交弱勢を引き起こす可能性を高める。これらの要因が、日本におけるアサザの絶滅リスクを高める可能性がある。維管束植物レッドリストの2007年見直し案では、アサザは絶滅危惧II類から準絶滅危惧種に格下げされている。しかし、今後も絶滅危惧種とみなして保全を進める必要があると考えられる。

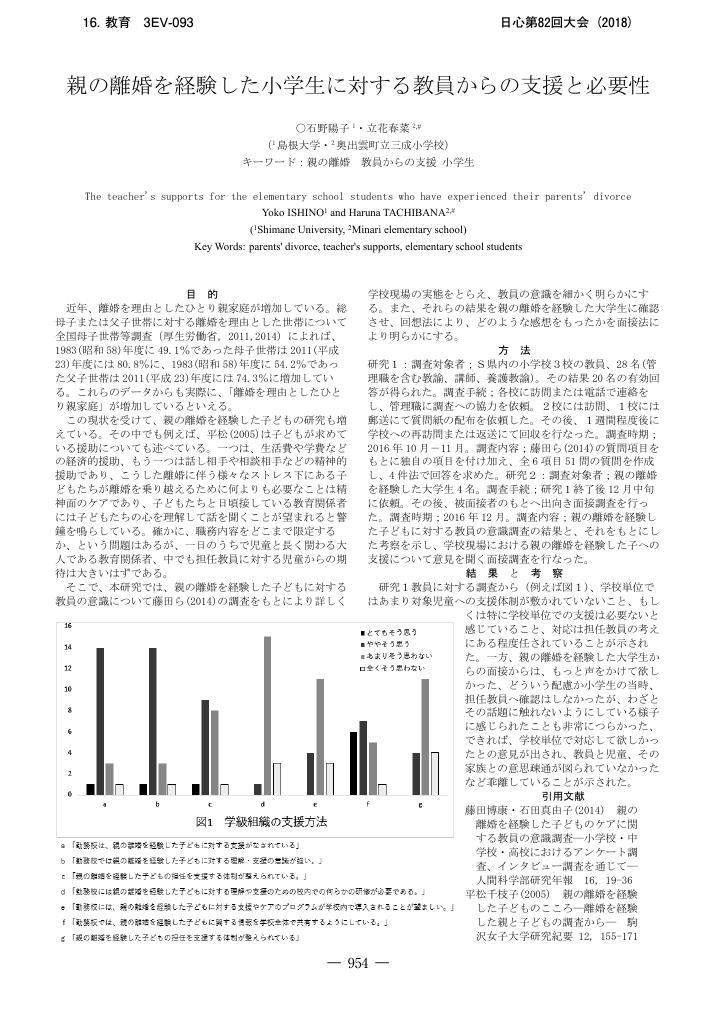

4 0 0 0 OA 親の離婚を経験した小学生に対する教員からの支援と必要性

- 著者

- 石野 陽子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第82回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3EV-093, 2018-09-25 (Released:2019-07-19)

4 0 0 0 ファスビンダー×シュリンゲンズィーフ×ニュー・ジャーマン・シネマ

- 著者

- 藤原 理子 オプヒュルス鹿島 ライノルト 渋谷 哲也

- 出版者

- 上智大学ヨーロッパ研究所

- 雑誌

- 映像ゼミナール

- 巻号頁・発行日

- pp.26-38, 2014

4 0 0 0 セメント彫塑写真集

- 出版者

- ポルトランドセメント同業会

- 巻号頁・発行日

- 1942

4 0 0 0 「尼港事件」の諸問題 (シベリア戦争特集・2 : 尼港事件)

- 著者

- 原 暉之

- 出版者

- ロシア史研究会

- 雑誌

- ロシア史研究 (ISSN:03869229)

- 巻号頁・発行日

- no.23, pp.2-17, 1975-02-28

4 0 0 0 OA みんなで翻刻と歴史地震研究

- 著者

- 加納 靖之

- 巻号頁・発行日

- 2021-01-22

- 著者

- 長沼 祥太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.289-300, 2020 (Released:2021-02-05)

- 参考文献数

- 39

To evaluate the quality of “Swing away from Science” research methodology, we reviewed the related literature through a systematic search of an electric journal platform, J-STAGE. Through this survey, we located 1,058 articles published between 1973 and 2019, as of November 2019. Among these articles, we reviewed 149 empirical studies. Three types of research are identified: descriptive studies, analytical studies, and interventional studies. Descriptive studies collect data on students’ interest in science status. Analytical studies search determinants which influence students’ interest in science. On another hand, interventional studies examine effects of implemented intervention on students’ interest in science. The results of our critical review suggest seven methodological deficiencies: (a) a clear definition of “Swing away from Science” mostly lacked; (b) few researches used validated instruments; (c) no descriptive study followed through one group’s change in interest; (d) analytical studies failed to reveal complex interactions among determinants; (e) most interventional studies lacked pre-investigation and a control group; (f) some concepts of interest measured were not theoretically aligned to the span of intervention; and (g) almost all of the measures relied only on psychometric variables. The future direction of “Swing away from Science” research is discussed based on these seven findings.

4 0 0 0 OA 三国名勝図会 : 60巻

- 著者

- 五代秀尭, 橋口兼柄 共編

- 出版者

- 山本盛秀

- 巻号頁・発行日

- vol.11(巻之31-33), 1905

4 0 0 0 OA 甘いもの嫌いのゴキブリ

- 著者

- 勝又 綾子

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.336-342, 2014-05-01 (Released:2015-05-01)

- 参考文献数

- 17

4 0 0 0 OA マサイ族の調査でみた歯, 健康, 生活, 風土

- 著者

- 青木 博之 辻本 仁志 亀井 琢正 丸橋 賢

- 出版者

- 日本臨床歯内療法学会

- 雑誌

- 日本臨床歯内療法学会雑誌 (ISSN:13406248)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.63-67, 2001 (Released:2018-06-30)

Abstract : In our clinic we’ve investigated the relation in which we’ve had interest between a habit of life include a dietary life and health. When we visited the Republic of Kenya on February 2000, we went into the village of the Masai tribe and examined their oral cavity, a posture of the whole body, a countenance and a dietary life and so on. We report we learned original statue of human being from them through their state of teeth and gingiva and arch of teeth. And we consider the problem of physical degeneration which has now rapidly increased in Japanese by comparing with them under this investigation.

4 0 0 0 OA 小中連携における学習系統を捉えた算数数学指導とその留意点

- 著者

- 中村 好則

- 出版者

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター

- 雑誌

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 = The journal of Clinical Research Center for Child Development and Educational Practices (ISSN:13472216)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.79-88, 2016-03-31

近年,知識基盤社会や少子高齢化,高度情報化,国際化の進展など,変化の激しい時代を迎え,日本も多くの課題を抱えている。そのような変化の激しい時代に主体的に生きる子供たちを育てる教育の実現が喫緊の課題とされている。そうしたなか,平成26年12月に中央教育審議会が「子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的な教育システムの構築について(答申)」を公表した。答申では「そうした教育の実現に資するよう,学校制度を子供の発達や学習者の意欲・能力等に応じた柔軟かつ効果的なものとすることで,制度の選択肢を広げること(p.1)」を提言している。具体的には,小中一貫教育の制度化である。さらにその答申では,小中一貫教育の取組は全国的に広がり,今後さらなる増加が見込まれること(p.7)が述べられている。しかし,小中一貫教育を推進するに当たり,算数数学の指導ではどうあればいいのかは具体的には述べられていない。算数数学は,学習内容の系統性が強い教科であるとともに,小学校算数から中学校数学への変化が大きく「中1ギャップ」を起こしやすい教科とも言われ(川上2010),小中一貫教育においては最も検討が必要な教科と考えられる。小中一貫教育等についての実態調査(文部科学省2015)では,小中連携教育を「小・中学校が互いに情報交換や交流を行うことを通じて,小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育」,小中一貫教育を「小中連携教育のうち,小・中学校が子供像を共有し,9年間を通じた教育課程を編成し,系統的な教育を目指す教育」と定義している。つまり,小中一貫教育は,小中連携教育に含まれると考えられる。そこで,本論では,小中連携教育という大きな枠組みの中で,算数数学の指導はどうあればよいかを検討することとする。特に,小中連携における学習系統を捉えた算数数学指導とその留意点について考察することを目的とする。そのために,まず,全国学力・状況調査の結果から学習系統を捉えた指導について考える際に考慮すべき点を考察する第2章)。次に,先行研究をもとに学習系統を捉えた指導とはどのような指導であるかを明らかにする(第3章)。さらに,前節までの考察結果と教科書や学習指導要領の記述内容から,学習系統を捉えた指導において概念や意味などが拡張される場面等を具体的に検討する(第4章)。最後に,小中連携における学習系統を捉えた指導とその留意点をまとめ,今後の課題を述べる(第5章)。

- 著者

- 櫻井 康人

- 出版者

- 東北学院大学ヨーロッパ文化総合研究所

- 雑誌

- ヨーロッパ文化史研究 = The study of the history of European culture (ISSN:18811914)

- 巻号頁・発行日

- no.21, pp.79-99, 2020-03-30

4 0 0 0 OA 皇都翼賛市政確立運動概要

- 出版者

- 東京市翼賛市政確立協議会

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和17年6月, 1942

4 0 0 0 OA 〈近畿の民俗・文化〉越前国における明智光秀伝承の創出―東大味館(明智館)を事例に―

- 著者

- 新谷 和之

- 出版者

- 近畿大学民俗学研究所

- 雑誌

- 民俗文化 No.32 (2020. 10) (ISSN:09162461)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.189-205, 2020-10-31

4 0 0 0 OA 元台湾特別志願兵の戦時東ティモール体験 -陳千武氏ヒアリング記録-

- 著者

- 後藤 乾一

- 雑誌

- アジア太平洋討究 (ISSN:1347149X)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.135-161, 2005-05

- 著者

- 鈴木 毅彦 丸山 誠史 檀原 徹 平田 岳史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 日本火山学会講演予稿集 2018 (ISSN:24335320)

- 巻号頁・発行日

- pp.26, 2018 (Released:2019-03-06)