- 著者

- Peng XU Hao CHEN Duoying CUI Chunrong LI Guoyuan CHEN Yongqiang ZHAO Changhu LU

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- ORNITHOLOGICAL SCIENCE (ISSN:13470558)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.93-97, 2020 (Released:2020-01-30)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 3

The Red-crowned Crane Grus japonensis is an endangered species in East Asia. The western flyway population in China has been in steady decline in recent years because of the loss and deterioration of the natural wetland habitat it requires. To enhance this migratory Red-crowned Crane population, a project was designed to return captive Red-crowned Cranes to the wild in 2013 and 2015 in the Yancheng National Nature Reserve (YNNR). This reserve is the most important wintering site for the continental migratory population. The survival rate of introduced Red-crowned Cranes was 40%. However, aggregation of introduced and wild individuals was not observed. Introduced individuals did not pair with wild individuals nor did they migrate to breeding areas with them. They remained in the core zone of the YNNR over summer. Here, we report the first breeding of introduced Red-crowned Cranes in the YNNR in 2017 and 2018. Suitable rearing methods and the use of aircraft to inform them of the migration route are necessary. Further research is necessary to confirm the migratory status of the cranes that are reared in the reserve.

- 著者

- 遠藤 邦基

- 出版者

- 中央図書出版社

- 雑誌

- 国語国文 (ISSN:09107509)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.4, pp.p222-234, 1977-04

- 著者

- Shumpei Matsuno Masahito Ohue Yutaka Akiyama

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.2-13, 2020 (Released:2020-02-07)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 3

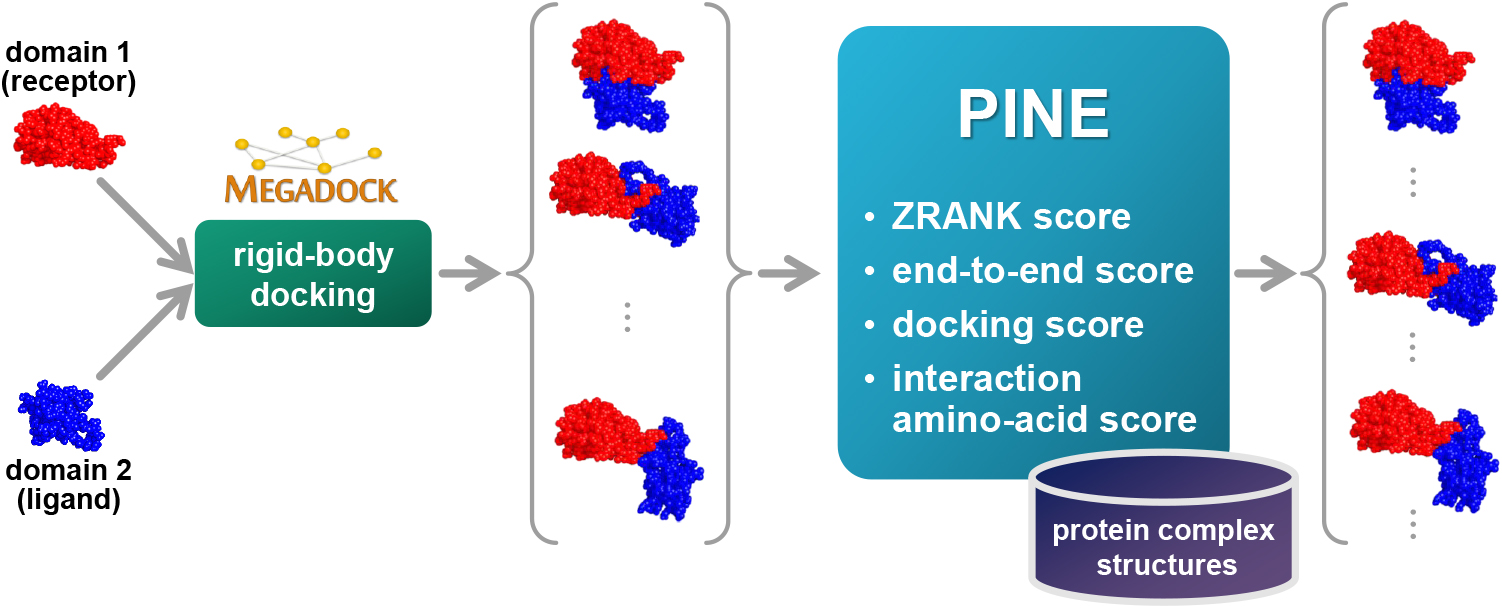

Protein functions can be predicted based on their three-dimensional structures. However, many multidomain proteins have unstable structures, making it difficult to determine the whole structure in biological experiments. Additionally, multidomain proteins are often decomposed and identified based on their domains, with the structure of each domain often found in public databases. Recent studies have advanced structure prediction methods of multidomain proteins through computational analysis. In existing methods, proteins that serve as templates are used for three-dimensional structure prediction. However, when no protein template is available, the accuracy of the prediction is decreased. This study was conducted to predict the structures of multidomain proteins without the need for whole structure templates.We improved structure prediction methods by performing rigid-body docking from the structure of each domain and reranking a structure closer to the correct structure to have a higher value. In the proposed method, the score for the domain-domain interaction obtained without a structural template of the multidomain protein and score for the three-dimensional structure obtained during docking calculation were newly incorporated into the score function. We successfully predicted the structures of 50 of 55 multidomain proteins examined in the test dataset.Interaction residue pair information of the protein-protein complex interface contributes to domain reorganizations even when a structural template for a multidomain protein cannot be obtained. This approach may be useful for predicting the structures of multidomain proteins with important biochemical functions.

4 0 0 0 IR 江戸時代前期における儒學者の朱子學と陽明學の受容に關する考察

近年,SqueakやScratchをはじめとするビジュアルプログラミング言語による入門教育の実践が広く行われている.しかしながら,既存の環境はCやJavaなどのテキスト型言語への移行が考慮されていないため,学習の発展性に課題がある.本研究では,OpenBlocksフレームワークを利用して,ブロック型ビジュアル言語とテキスト型言語(Java)の相互変換ができるプログラミング教育環境「BlockEditor」を開発した.文科系大学生向けプログラミング入門授業の学生約100名に対して実証実験を行った.15週の授業で課した36題の課題解答過程において,学習者に2つの言語を任意に選択できる環境を与え,言語選択率を測定した.その結果,プログラミング学習の進行に沿ってブロック言語からJavaへ緩やかに移行していくこと,およびそのタイミングには個人差があることが定量的に示された.プログラミングに苦手意識を持つ学生ほどブロック型言語の選択率が高く,言語の相互変換環境が言語の交ぜ書きを促進し,Javaプログラム構築能力習得の足場かけとなることが示された.

- 著者

- 中村 香住

- 出版者

- 新曜社

- 雑誌

- 新社会学研究 : Japan sociologist

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.176-195, 2017

4 0 0 0 OA ADULARIA-RESEARCH HISTORY AND PROBLEMS

- 著者

- 秋月 瑞彦

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- 岩石鉱物鉱床学会誌 (ISSN:00214825)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.Special1, pp.105-118, 1976-07-15 (Released:2012-08-03)

- 参考文献数

- 45

- 著者

- Michikazu Nakai Makoto Watanabe Yoshihiro Kokubo Kunihiro Nishimura Aya Higashiyama Misa Takegami Yoko M Nakao Tomonori Okamura Yoshihiro Miyamoto

- 出版者

- Japan Atherosclerosis Society

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- pp.48843, (Released:2020-02-06)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 31

Aim: To construct a risk prediction model for cardiovascular disease (CVD) based on the Suita study, an urban Japanese cohort study, and compare its accuracy against the Framingham CVD risk score (FRS) model. Methods: After excluding participants with missing data or those who lost to follow-up, this study consisted of 3,080 men and 3,470 women participants aged 30–79 years without CVD at baseline in 1989–1999. The main outcome of this study was incidence of CVD, defined as the incidence of stroke or coronary heart disease. Multivariable Cox proportional hazards models with stepwise selection were used to develop the prediction model. To assess model performance, concordance statistics (C-statistics) and their 95% confidence intervals (CIs) were calculated using a bootstrap procedure. A calibration test was also conducted. Results: During a median follow-up period of 16.9 years, 351 men and 241 women developed CVD. We formulated risk models with and without electrocardiogram (ECG) data that included age, sex, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, high-density lipoprotein cholesterol, non-high-density lipoprotein cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, diabetes mellitus, smoking, and urinary protein as risk factors. The C-statistics of the Suita CVD risk models with ECG data (0.782; 95% CI, 0.766–0.799) and without ECG data (0.781; 95% CI, 0.765–0.797) were significantly higher than that of the FRS model (0.768; 95% CI, 0.750–0.785). Conclusions: The Suita CVD risk model is feasible to use and improves predictability of the incidence of CVD relative to the FRS model in Japan.

4 0 0 0 IR 過去経験の振り返りが未来の意欲に与える影響の検討

- 著者

- 津曲 陽子 山口 裕幸 Tsumagari Yoko Yamaguchi Hiroyuki

- 出版者

- 九州大学大学院人間環境学研究院

- 雑誌

- 九州大学心理学研究 : 九州大学大学院人間環境学研究院紀要 (ISSN:13453904)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.9-17, 2013

This article proposed a psychological mechanism for improving future work motivation by reflecting on past experiences. Previous studies have claimed that future motivation is maintained by present self-affirmation and a future ideal, and have overlooked the effect of reflecting on past experiences. Rather, it has been claimed that reflecting on past experiences leads to overconfidence or anxiety, and impairs future motivation. In contrast, this article points out that people can maintain motivation through (1) imagining clearly their future ideal selves (setting goals), (2) reflecting on past experiences related to the ideal, and (3) acquiring lessons from the past. In a review of previous studies, we examined the process of reflecting on past experiences to improve future motivation. We showed that people with a clear ideal (goal) reflected on past experiences related to that ideal, and acquired lessons and mental rewards from the past, thus improving their motivation. A new mechanism for maintaining work motivation by reflecting on past experiences was presented, taking into consideration acquired lessons and mental rewards.

鳥獣保護法が、鳥獣保護管理法に改正された。増え続けるニホンジカ(以下、シカ)に対しては、個体数削減のための管理、そのための捕獲事業の実施強化と、それを担う事業者制度の導入が明確化された。しかし、従前の銃やわなを用いた捕獲が困難な場所や状況も存在し、無理な捕獲強化は、人身事故の増加や、錯誤捕獲など他の動物への悪影響も懸念される。シカを減らすためには、従来の方法に加え、新たに安全で効率的な捕獲技術の開発が必要と考えた。<br> 反芻動物は、硝酸イオンを摂取すると、第一胃にいる微生物が、これを亜硝酸イオンに還元する。亜硝酸イオンは、血中で酸素運搬を担っているヘモグロビンと反応し、酸素運搬能力のないメトヘモグロビンに変える。進行すると酸素欠乏症に陥り、死に至ることもある。人間など単胃動物の酸性の胃では、亜硝酸イオンは増加しない。<br> シカ飼育個体の胃に硝酸イオンを注入し、致死量を明らかにした後、作成した硝酸塩添加飼料を採食したシカ野生個体の捕獲(致死)に成功した。この硝酸塩経口投与によるシカ捕獲について、インターネット上で行われた意識調査では、実用化すべきとの意見が過半数を占めた。

4 0 0 0 OA パーキンソン病の基礎知識と嚥下障害患者の栄養管理

- 著者

- 野川 茂

- 出版者

- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会

- 雑誌

- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.1442-1444, 2017 (Released:2017-12-20)

- 参考文献数

- 5

パーキンソン病は,中脳黒質ドパミン神経細胞減少による運動障害であるが,近年多彩な非運動症状を来す症候群として理解される.レボドパ補充療法が有効であるが,進行期には嚥下障害のため内服が困難となり悪循環を呈する.また,咳嗽反射の低下のために不顕性誤嚥を繰り返し,栄養障害による免疫力低下も関与して誤嚥性肺炎を発症する.最近では,PEGによる栄養管理や薬物投与,貼付剤治療も行われ,効果を発揮している.

4 0 0 0 IR ナチ経済とアメリカ大企業

- 著者

- 西牟田 祐二

- 出版者

- 学術雑誌目次速報データベース由来

- 雑誌

- 經濟論叢 (ISSN:00130273)

- 巻号頁・発行日

- vol.157, no.1, pp.119-142, 1996

1990年の老人福祉法等8法改正(以下、「90年改革」)はわが国の市町村高齢者福祉行政に「計画化」と「分権化」という特徴を付与したが次のような三点の問題点が依然として残された。(1)市町村での実施財源が不明確なまま在宅福祉サービスおよび老人施設入所措置事務移譲がおこなわれた、(2)市町村は高齢者福祉サービスを社会福祉法人、社会福祉協議会、「福祉公社」など各種の民間団体に「外部委託」する傾向が強まった、(3)委託された団体では福祉労働者のパートタイム雇用、「有償ボランティア」を活用するなど、地域福祉労働組織の確立が不明確なばあいが多いことである。今年度の研究では以上の問題点に関して次のような調査・検討作業を行った。(1)地方財政統計を用いて1980年代の市町村福祉財政の分析を行うことにより、「90年改革」に先立つ、80年代の後半の社会福祉関係の事務配分・財源配分の変更が、市町村財政に国庫支出金比率の大幅低下という影響をもたらしたことを明らかにした。(2)老人保健福祉計画策定・実施においての市町村の財源が、特に在宅福祉サービス推進において十分でない点を明らかにした。(3)高齢者福祉サービスの民間委託に関しては、社会福祉法人への措置委託と措置費についての調査研究を行った。(4)外国の高齢者福祉の分権化動向に関してはイギリス等の文献研究とともにスウェーデンでの視察を行った。なお、上記(1)(2)に関しては別記のように研究成果の発表を行ったが、(3)(4)についてはその作業中である。

4 0 0 0 OA 開眼・閉眼でみた着衣障害の徴候

- 著者

- 山本 潤 前田 眞治

- 出版者

- 日本神経心理学会

- 雑誌

- 神経心理学 (ISSN:09111085)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.172-179, 2018-06-25 (Released:2018-08-29)

- 参考文献数

- 19

右頭頂後頭葉の脳梗塞で着衣障害を呈した80歳代男性に対し,徴候の要因を検討する目的で,開眼と閉眼の2条件で着衣動作の分析を行った.開眼条件では,はじめの袖通し工程で,袖に腕を通すことができない徴候を認め,他の工程は問題なかった.一方,閉眼条件では,徴候を認めず,着衣可能であった.その他の評価から,前開き型に限定していること,はじめの袖通し工程で出現すること,人形に着せた場合も同様の徴候を認めることが明らかとなった.加えて,視覚的同定の問題ではない構成行為の障害も認めた.以上より,触・圧覚情報が乏しいはじめの袖通し工程で,視覚情報からの処理に基づく構成行為の問題に起因した徴候と推察された.

- 著者

- Naohide Nakayama Takaaki Tamai

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.55-60, 2020-01-25 (Released:2020-01-25)

- 参考文献数

- 19

A rare lizardfish, Synodus mundyi Randall, 2009, is newly reported from the northwestern Pacific around Japan, based on a single specimen (147 mm in standard length) collected from off Muko-jima island of the Ogasawara Islands at a depth of 63 m. Prior to the present study, the species was represented by only the two type specimens collected from the Hawaiian Islands. Among Japanese congeners, it is most similar to the Indo-Pacific Synodus doaki Russell and Cressey, 1979 especially in having a very long nasal flap, but differs notably from the latter in that the tip of the pectoral fin extends well beyond a line connecting the dorsal- and pelvic-fin origins (vs. just reaching this level). The Japanese specimen is fully described, with a color photograph of the fresh specimen. A new standard Japanese name, “Kaede-eso”, is proposed for S. mundyi.

4 0 0 0 OA 対話型映画による未来社会へ向けた行動変革の促進

- 著者

- 奥山 睦 高橋 和勧 村瀬 博昭 前野 隆司

- 出版者

- 一般社団法人 経営情報学会

- 雑誌

- 経営情報学会 全国研究発表大会要旨集 2018年春季全国研究発表大会

- 巻号頁・発行日

- pp.47-50, 2018 (Released:2018-05-31)

従来型の映画は鑑賞して終わりとなりがちであり,その場での対話は想定されていなかった.そのため,鑑賞者間の「創意形成」が生まれにくかった.これに対し,NPO法人ワップフィルムが企画・製作した映画『未来シャッター』は, 鑑賞した多様なアクターが社会的課題の解決を主体的に解釈し, 自己概念と照らし合わせて反芻した後, フューチャーセッションを行っている.それによって多様なアクターの「創意形成」が生まれ,個人の強みの発見や連携の実現性への気づきを誘発し, 未来へ向けた行動変革に繋がっていく.本研究では, 映画『未来シャッター』について分析することにより, 対話型映画を使った新たな社会的課題解決の可能性について述べる.

4 0 0 0 OA 石井(第七三一)部隊と兵要地誌に関する一考察 : 書誌学的研究

- 著者

- 源 昌久 Shokyu Minamoto

- 雑誌

- 淑徳大学社会学部研究紀要 = College of Sociology bulletin (ISSN:13427792)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.209-226, 2002-03-06

4 0 0 0 IR 社会運動と政治 (特集 フェミニズム運動と反貧困運動)

- 著者

- 湯浅 誠 Yuasa Makoto

- 出版者

- 法政大学大原社会問題研究所

- 雑誌

- 大原社会問題研究所雑誌 (ISSN:09129421)

- 巻号頁・発行日

- no.680, pp.2-8, 2015-06

4 0 0 0 コカ・コーラによる溶解療法が有効であった柿胃石の1例

- 著者

- 木村 哲夫 六車 直樹 板垣 達三 井本 佳孝 梶 雅子 宮本 弘志 岡村 誠介 高山 哲治 春藤 譲治

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.1448-1454, 2008

症例は63歳,男性.つるし柿6個を一度に食べた後に,腹痛・嘔吐が出現し近医を受診した.上部消化管内視鏡検査にて6cm大の胃石を認めた.柿胃石と判断し,近年の報告を参考にコカ・コーラの経口摂取や内視鏡下にERCP力ニューレを用いて直接散布などを行ったところ,数個の破片に崩壊,消失する経過が内視鏡的に観察された.本疾患に対するコカ・コーラによる溶解療法は安全かつ簡便で,医療経済的にも有用な方法であると考えられた.