3 0 0 0 OA ハンセン病と医学 ―第1回、ヨーロッパへのハンセン病の伝搬―

- 著者

- 森 修一

- 出版者

- 日本ハンセン病学会

- 雑誌

- 日本ハンセン病学会雑誌 (ISSN:13423681)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.1, pp.22-28, 2014 (Released:2016-08-17)

3 0 0 0 OA ヴィトゲンシュタインの建築に関する研究 -ストンボロー邸の二重ドアについて-

3 0 0 0 石川千代松が収集した魚類標本から見る明治中期の琵琶湖の魚類相

- 著者

- 川瀬 成吾 中江 雅典 篠原 現人

- 出版者

- 一般社団法人 日本魚類学会

- 雑誌

- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-028, (Released:2023-05-15)

- 参考文献数

- 61

The fish collection built up by Chiyomatsu Ishikawa (1860–1935), a Japanese zoologist who investigated the fish fauna of Lake Biwa in the 1890s, was reassessed for the first time in many years, and found to provide an important insight into the fish fauna of the lake at the end of the 1800’s. Now held in the National Museum of Nature and Science, Tsukuba, Japan, the collection includes 1,795 specimens (110 lots) collected from 12 sites in Lake Biwa and adjacent areas (i.e., Hikone, Imazu, Kaizu, Kaminyu, Lake Yogo, Maebara (= Maibara), Matsubara, Nagahama, Omi-Hachiman, Seta River, Shiotsu and Zeze). Thirty-three species, including 10 endemic species/subspecies, in 11 families were identified, including the type series of Pseudogobio zezera (=Biwia zezera). The majority of specimens were included in the following 7 species: Tanakia lanceolata, Acheilognathus tabira tabira, Candidia sieboldii, Ischikauia steenackeri, Sarcocheilichthys variegatus microoculus, Tachysurus nudiceps, and Plecoglossus altivelis altivelis (landlocked type). Such species are now seen infrequently along the lake foreshore (except for P. a. altivelis), the collection indicating a formerly rich fish fauna before the establishment of artificial influences (e.g., concrete revetments, invasion of alien species such as Micropterus nigricans and Lepomis macrochirus, and artificial control of water levels by the Seta River Weir). Although the occurrence of Acheilognathus longipinnis and Sarcocheilichthys variegatus variegatus in Lake Biwa has been unclear for a long time, examples of those species/subspecies in the collection provided evidence of their past distributions in the lake. Importantly, the collection sets a benchmark for any restoration of the past fish fauna of Lake Biwa.

3 0 0 0 OA 原発性局所多汗症診療ガイドライン2015年改訂版

3 0 0 0 OA 壁面を彩る : タシケントのパネル式多層階集合住宅の装飾事例

- 著者

- 鳳 英里子

- 出版者

- 北海道大学スラブ研究センター

- 雑誌

- スラブ・ユーラシア研究報告集

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.97-109, 2008-12

共産圏の日常世界. 望月哲男編

3 0 0 0 OA ジョセブソン接合を用いた量子ビット

- 著者

- 中村 泰信 蔡 兆申

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.11, pp.1299-1304, 2000-11-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 2

量子計算機の実現に向けて,さまざまな物理系を用いた量子ビットおよび叢子演算ゲートの提案がなされている,本稿では,超伝導素子,特にジョセブソン接命を用いた固体電子素子による量子ビットに注目し,その最初の実現例および関連するいくつかの提案例を紹介する.

3 0 0 0 先史時代における北海道と樺太・千島との文化交流の研究

1.樺太・千島出土考古資料の集成国内の研究機関(同志社大学・国立民族学博物館・明治大学・日本大学・東北大学・市立函館博物館・北海道大学農学部博物館・北海道開拓記念館・帯広百年記念館等)に所蔵する樺太・千島出土の考古資料の写真、実測図による集成をおこない、それらの形態、寸法、出土状況、時代等を付記した集成資料を作成した。2.樺太・千島関係考古学文献目録の作成明治以降、現在までの日本語文献約300点、ロシア語文献約50点を収録した文献目録を作成した。3.北海道東北部の先史文化と樺太・千島の先史文化との比較研究北海道と樺太の関係においては、旧石器時代には共通性が多く、北海道産の黒曜石が樺太に持込まれている。縄文期においては、北海道からの影響は少ないが、続縄文期、オホ-ツク文化期においては相互の交流があり、同一文化圏を構成していた。また、樺太に従来ないとされていた擦文土器をクズネッオボI遺跡において確認した。千島との関係では、国後、選択両島以南において、縄文中期以降、北海道とほぼ同じ文化が展開したことがわかった。5.樺太出土黒曜石の年代および産地の同定樺太のド-リンクスI遺跡(旧落合)およびポロナイスク(旧敷香)地方ザパドナセV遺跡で出土した黒曜石を、フィッション・トラック法による年代測定・産地同定をおこなった。前者は北海道白滝産で、現在より13.900年前という測定値、後者は白滝および置戸産と判明した。5.樺太中部におけるサルゴリ文化の確認アム-ル河下流域の新石器時代末〜青銅器時代初頭にかけてのサルゴリ文化が、樺太中部ポロナイスク地方まで南下したことを確認した。

- 著者

- 吹春 俊光 P. Thao Nguyen N. Hung Nguyen 清水 公徳 永山 智久

- 出版者

- 日本菌学会

- 雑誌

- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第65回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.68, 2021 (Released:2023-01-10)

3 0 0 0 OA 近年における「祖父母・孫関係」研究の動向

- 著者

- 安藤 究

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会家族関係学部会

- 雑誌

- 家族関係学 (ISSN:09154752)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.57-68, 2020 (Released:2021-01-21)

- 参考文献数

- 79

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA Minskyの思考モデルにおけるスーツケースワードの可視化に関する検討

- 著者

- 藤田 真浩 長尾 貴正 石川 翔吾 竹林 洋一

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第26回全国大会(2012)

- 巻号頁・発行日

- pp.2L1R121, 2012 (Released:2018-07-30)

人間の思考を説明する際には、意識、感情、意図といった抽象的なスーツケースワードを用いることが多い。しかし、それらが何であるかを表現することは困難であり、学生にとってはなおさらである。そこで、筆者らはEmotion Machineの内容を図として可視化することによって、抽象的な言葉の理解と共有を図った。本発表では、筆者らが可視化させるまでのプロセスを紹介すると共に、その効果の検討を行う。

3 0 0 0 IR 日本獣医学史

(1)創始期 我国獣医学の創めは明かでなく,只,神話伝説によってのみ,その一端を知るのである。そこに神話の値うちがあると云える。そして私は系統的に日本獣医学史を作りあげ,この学問の基礎ずけを行なうこととした。先ず始めて獣医治療術を手がけたのは,神話伝説の中に出てくる大国主命(おおくにぬしのみこと)によるもので,兎が皮をはがれ鳴いているのを治療したわけである。そして,大国主命は更に少彦名命(すくなひこなのみこと)と力をあわせて日本の畜産のために獣畜の健康と病気治療に尽したのである。勿論人々の生存や家畜,農業のために色々計画し,その発展を図ったので,人畜の治療はその一部分に過ぎないわけであった。 この頃から治療薬として草根木皮37種が開発され,人の治療のみならず獣医術の実施に役立ったものである。(2)太子流の始め 第33代推古天皇の頃(西歴595年)に高麗(こま)の僧恵慈が入国し,聖徳太子(厩戸皇子(うまやどのおうじ)並に橘猪弼(たちばなえのすけ)が恵慈について療馬の法を学んだ。即ち太子(たいし)と,太子の命令による橘の両人が今の朝鮮から来た僧によって馬医術を学んだもので,この術は太子流として後世に伝えられた。 当時は三韓を朝鮮と呼び高麗はその一部である。そして,ここから医,獣医の術や馬匹が輸入されたけれども,その元は今の中華人民共和国即ち中国大陸にあったので,中国の学問が韓国を経て日本に入ったものと見てよい。(3)大宝律令と獣医の制度 第38代天智天皇の時代(西暦667年)に律令12巻を発布した。 文武天皇の大宝2年(西歴701年)にこの法令を完成して大宝律令(たいほうりつりょう)と称した。その従8位の部に馬医師があり,一つの官等が与えられた。その第23篇が厩牧令で病馬のこと,馬薬療病のことが定められていた。又,元正天皇の頃(719年)に左右馬療の馬医が笏(しゃく)を持つことが記されている。 (4)中国大陸からの獣医術輸入 かくて韓国から,その後中国大陸から,色々な物資,書類などが輸入されたが,中に獣医術に関するものもあった。中国の医術は始め4種に別れ疾医,瘍医,食医,獣医がそれで,1は内科,2は外科,3は食品衛生,4が獣医術であった。そして中国獣医の始祖(はじめ)は馬師皇(ばしこう)と云い,黄帝(こうてい)時代の人であるから,今から4000年以前と考えられる。又,馬師問(ばしもん)は「馬経大全」なる書物を著したが,これは春集,夏集,秋集,冬集に区分され,その中には疝痛,破傷風,溷晴虫などの治療法が書かれてある。 これらの本を始め種々の獣医書が日本に輸入され,日本獣医術の進歩に貢献したので,それらの書物の内容も小著に記述した。 前記の黄帝(こうてい)は4,000年前に始めて中国に国家を造った人で,馬師皇に種々獣医術を質問した。「馬経大全」の出版は西歴1319~1336年以後と考えられる。 (5)平仲国の入唐(中国へ入国) 桓武天皇の頃(西歴804年)肥後の人,硯山左近将監(すずりやま・さごんしょうげん)平仲国(たいら・なかくに)は中国大陸に入り大延(だいえん)なる獣医について馬療の術を受けて帰国し,その子安国(あんこく),眼心(がんしん),弟子(でし)の道義(みちよし)らにこの術を伝え,門弟も多くなった。仲国と安国,眼心の3人で(仲国百問答)が此頃に著された。 (6)延喜式と馬医 第60代醍醐天皇の頃(西歴905年)に延喜式(えんぎしき)が発令され,その中の宮職篇中に,馬寮の官員に年酒(としさけ)を賜る所謂白馬の節会(せつえ)なるものがある。延喜式第48巻に左右馬寮の篇あり,毎祭に官人が1人,馬医を引率して供し(ともし)奉ること,又,馬の薬,馬医,騎土,馬部(うまべ)を供(とも)とすべき箇条があり,馬医が騎手や牧夫を後にお供(おとも)をした様子が出ている。 (7)馬蹄の磨滅防止 保元から平治の頃(1156~1159)には,馬蹄を保つために,馬を石だだみの厩に入れ或は河原に引き入れ,よしをたいて蹄を焼き硬化することを図った。これによって蹄の磨滅を防いだ記録が松原博土の著述に見えていることによって,蹄鉄の無かった時代がしのばれる。 (8)「馬医絵巻」 亀山天皇の文永4年(西歴1267年)に西阿(せいあ)から七郎兵衛忠泰に「馬医絵巻」なる絵巻物を与えた。馬医の宝物というべきもので,秘事口伝(くでん),秘薬草,馬医肖像など書かれ,弟子に相伝えたものである。秘伝書とでも云うものであろう。 (9)桑島流 前述平仲国(たいら・なかくに)から18代の心海入道政近(桑島政近と通称)は,自らの姓を藤原(ふじわら)と改め,当時有名な馬医であったが,姓を桑島とも云い,この名を以て馬医の流派と定め,弟子が皆伝(かいでん)を終ると,この姓が与えられることにした。即ち桑島の流祖であり,今日でも,桑島の姓名を持つものには,この後継者の子孫を見ることが出来る。 奥州の伊達門司(だてもじ)の桑島(新右衛門尉)仲綱は,正親町(おおぎまち)天皇の頃(西歴1557年)に「療馬図説」(写本1冊)を赤塚雅楽助(あかつか・うたのすけ)に与えたが,これには馬体各部の名称及び療治の療法が書かれている。 (10)大坪流 中御門(なかみかど)天皇の享保2年(西歴1717年)に大坪流の「武馬必用」が著された。本書は木版で5冊からなる立派な本であり,その第5巻医馬の中に獣医の名が始めて出ている。それまでは馬医,馬医師と云ったものである。源義家(みなもとのよしいえ)が馬を医する書を作るに際し厩戸の皇子(うまやどのおうじ)即ち前に述べた聖徳太子著述の「医綱本記」を本としたそうで,義家が馬医の術を究めたこともうかがえるし,大坪流が太子流を元としたことも知られるのである。 (11)「良薬馬療弁解」 上記の書物はポケット判の獣医書と云うべく,良く出廻っている古書である。享保17年即ち第114代中御門天皇の頃(西暦1705年)に出版され洛隠士(らくいんし),似山子(じざんし)の編集するところである。 (12)犬医師の職制 霊元,延宝の頃,即ち5代将軍徳川綱吉の時代(西歴1680~1687年)には東京(当時は江戸)四ツ谷に病馬厩を設けたり,同じく中野に犬収容所を作ったりしたが,この時犬医師なる職制が出来た。勿論馬医の如く中国の流れをくむ術に終始したとは云い,相当の研究を積み秘伝を授って医術を施したわけだが,この犬医師に至っては何等の研究もないものが明日直ちに犬医師となることも出来た。5代将軍の生物あわれみの思想から当時重要視された一時代的職業であって長くは続かなかった。しかし当時は犬を殺したものは極刑に処せられたし,今川平助のような有名な犬医者が出た。 綱吉(つなよし)将軍の死後,不用犬は殺され,犬医師も職を失ったが,数年後狂犬病が多発し多くの人が害を受けた。但し,その時は犬数も少く爆発的大被害を受けずに済んだ。 (13)オランダ馬医入国 享保10年(西歴1725年)以後にオランダから馬28頭を輸入,馬術,馬医の法も入ってきた。この時に獣医ケイラスが長崎に渡来したが,これは徳川幕府が招聘したもので,享保11年には江戸(今の東京)に出て,今村市兵衛,吉雄忠次郎が附添い,ケイスル(ケイズルリングが本名)の云うところを書きとり,又,洋書を訳して「オランダ馬養書」を著すことになった。これによって中国流の馬医術は,一変して西洋獣医学を取入れることになったのである。 (14)島津義弘馬医術を学ぶ 薩摩の藩主で馬医術を研究したものに島津義弘がある。彼はその技術を部下の彦左衛門に授け且つ三稜針を与えたと云う。 (15)諸国に発生した獣疫 明正天皇の寛永18年(西歴1629年)以来から100余年に発生した家畜伝染病は,寛永18年に諸国に牛疫(Rinder pestか否かは不明)中御門天皇の頃に同じく牛疫,天保7, 8年に広島に炭疽,弘化4年に鶏痘が相模(神奈川県)に,天保年間山口に牛の気腫疽が発生し,同じく馬の皮疽病(真のGlanders and Farcy ではないと思うが)が多発した。 (16)解馬書の出現と菊地宗太夫 孝明天皇の嘉永4年(西歴1851年)に東水(とうすい)菊地宗太夫(藤原武樹)が解馬新書を著した。これが日本における獣医解剖学の始めである。従来の相伝になる解剖図は原始的か或は想像図に過ぎなかったが,菊地によって,写生画と具体的説明が附されたことは真に画期的と云うべきである。彼れは晩年オランダ獣医学を遊んだので,馬医としては初の西欧獣医学を学んだ人と云える。 (17)翻訳官今村市兵衛 今村源右衛門英生(えいせい)は,後に市兵衛と改名したが,通訳官(通詞)となり,後に御用方通詞目附(ごようがた・つうしめつけ)となる。これは通詞の最高位であった。「オランダ馬養書」の出版では洋風獣医学の開山とまで云われたが,ケイスルによる伝授は彼の獣医知識を大にしたものと云うべく,この意味で開山の語を附したのであろう。 (18)駒場農学校創立 明治5年(西歴1872年),政府は東京の内藤(ないとう)新宿に農事試験場を設け,農業,牧畜を試験することとなる。同7年同場に農事修学場を併置し,獣医,農学を教える教師を英国サーレン・セスター農学校から招く方針を立てた。同9年(1876年)に農学,獣医学の2課を設け,翌年これを駒場野に移す。そして駒場農学校と改称し,予科,農学本科,獣医科,農芸学科,試業科の5科を置く。その12月,校舎の新築完成し移転を終り,明治天皇の臨席を得て明治11年から開講した。獣医教師はマックブライド(Mc Bride)であった。これが後の東京大学農学部獣医学科その他である。 (19)陸軍馬医官 陸軍では明治5年(西歴1872年)に深谷周三を上等馬医に任じ,軍医寮で事務をとらせた。これが軍獣医官として正式任官した始めである。翌年馬医生徒15名を募集したが,学則では一般馬学,解剖学,馬身窮理,薬剤学,治療学を教えるわけで,最も当時獣医学の勝れているフランスからアンゴーが教師として招かれたのが1874年であった。 (20)アジアの牛疫来る 明治3年(西歴1870年)にロシア(今のソビエト)では,35万頭の牛疫病牛が発生し,同じ頃に韓国にも不明の牛病が大発生した。根元はシベリアと見られ,上海在住の米国領事マクガワン(McGawan)は日本外務省出張員に牛疫の危険を警告し,時の大学少助教石黒忠悳の意見書発表もあった。長崎県は牛疫の侵入を恐れ政府に上申するところあり,明治5年に果然内地に病毒侵入し,牛297頭が発病斃死した。かくて明治10年(1877年)までに4万余頭を殺す惨事に陥ったのである。 (21)実際獣医学の発祥 岩山敬義(いわやま・けいぎ)は大久保利通(おおくぼ・としみち)内務卿(ないむきょう)の許可の元に,千葉県印旛郡下に牧場を作ることに努力し,明治8年(西暦1975年)に牧羊場を作ることに成功した。同時に牧羊生徒70名を募集し,ジョンス・レーサム(Jones Lasum),リチャード・ケエ(Richard Kee)などを教師とした。同11年(1878年)に獣医の1科を置き速成を旨として教授し,これを駒場農学校変則獣医生と云った。これが将来東京帝国大学農学部実科獣医科となり,更に今日の東京農工大学獣医学科に発展した。 (22)ヤンソンの来日 明治13年(1880年)に駒場農学校獣医学科教師としてドイツ人ヨハネス・ルードウイヒ・ヤンソン(Johanes Ludwig Janson)が来日した。同年陸軍馬医黒瀬貞次(くろせ・さだじ)がフランスに留学しツールーズ獣医学校に入学,又,同年ドイツのカール・トロエスター(Karl Troester)が来日し,ヤンソンの助手となる。 (23)小石川私立獣医学校開学 明治14年(1881年)に陸軍馬医の小沢温吉(おざわ・おんきち)は同じく柳沢銀蔵と計り,東京の小石川護国寺境内において,その別院(伝通院)を借用することとし,小石川私立獣医学校を開設した。この時以後同20年(1887年)に亘り国内各地に獣医学校,獣医講習所が開かれた。 (24)中央獣医団体の出現 明治14年(1881年)に駒場農学校内に共立獣医会が出来,獣医会報を発行した。これが我国最初の獣医団体であった。同獣医会の中絶して後,明治18年(1885年)に大日本獣医会が出来,会誌を発行した。同20年(1887年)これを中央獣医会と改称したが,その後同会は50年の歴史を持って,後に日本獣医学会と合併して今日に至る。 (25)獣医免許規則の発令 明治11年(1878年)熊本県では獣医開業取締り並に試験規則を公布したが,同18年(1885年)に政府は太政官(だじょうかん)布告をもって獣医免許規則を公布した。これは獣医となるには獣医学術の試験を受け農商務卿(のうしょうむきょう)から開業免状を得べきものであることを法定したのである。同19年(1886年)の全国獣医数は410人,仮免状所有者を合して翌20年の調査で2647名,その内の本免状所有者は905名であることが判った。 明治23年(1890年)に獣医免許規則を改めた。そして獣医免状を受ける資格を法定した。 (26)明治中期の家畜伝染病 明治16年(1883年)以後の牛,馬の伝染病は福岡,熊本,福島,山口,大分,広島,埼玉,愛知などに炭疽が発生,又,皮鼻疽も発生しているが,後者は真性のものかどうか不明である。 (27)獣類伝染病予防規則発令 当時家畜が常に療気におびやかされ,その損害が大きかったので,政府は獣医の養成と獣疫関係の規則制定に尽力し,明治19年(1886年)に獣類伝染病予防規則を設け,牛,馬,羊,豚の伝染病たる牛疫,炭疽、鼻疽及び皮疽,伝染性胸膜肺炎,伝染性鵝口瘡(口蹄疫を云う),羊痘の予防取締りの法を定めた。 この年農務省農務局に畜産課,獣医課を置く。又,明冶29年に獣疫予防法と改め気腫疽,豚コレラ,豚ロース,狂犬病を加え,対照畜に犬を容れた。 (28)皮鼻疽の多発 明治20年~24年(1887~1891年)の全国における皮鼻疽は5,000頭に達し並倉東隆,時重初熊が西洋に発生しているBacillus malleiであることを確認した。但し,黒瀬定治は剖検上,これは欧州に発する黴性皮膚病であろうとした。又,時重も後に本邦皮疽病は日本皮疽,仮性皮疽,通称「カサ」と云われ,仮性皮疽と称すべきものと論じた。 (29)獣疫調査機関の新設 明治24年(1891年夏に,東京市外,滝野川町西ケ原にあった農商務省仮農事試験場の一部2室に獣疫研究室を新設し,讃井勝毅(さぬい・しょうき)がその仕事を担当した。後に農林省獣疫調査所となり,やがて今日の農林省家畜衛生試験場となる基礎を作ったのである。 (30)陸軍獣医学校新設 明治26年(1893年)に東京府荏原郡目黒村にある陸軍乗馬学校内に獣医学校校舎を設け,従来の重症病馬学舎並に蹄鉄騨舎を廃止した。校長は騎兵中佐をあて,教官に獣医監、騎兵大尉、軍医などを置いた.元来、我国の陸軍獣医は始め軍医部内に小さく設けられ,後に騎兵を主柱としたものである.翌27年(1894)年に陸軍1等獣医の黒瀬貞次が獣医監に始めて昇進した。かくて次々と人員を増し機能を拡大し,後に同校長には獣医中将を置くまでに発展したわけである。 (31)結論 大昔からの獣医事を研究してみると,今日の獣医学は往時に比して天地の差を来たし,隔段の進歩をみていることが明らかである。その組織体制,獣医政並に獣医学において少くも明治期を中心にして考えても大変な変化があり向上発展した事実を感じとるものである。しかし獣医取締規則が実際上に、又、大学や研究機関が学問上において,その発達に大きな原動力となったことは否定し得ない。 規則のことを考えると、大正末期に、その時の獣医免許規則を改正して獣医師法を公布させるべく、案を持ち、大会を開いて政府の発動を促がし、遂に大正15年4月7日(1926年)に獣医師法を布させ,昭和2年その施行規則と獣医師会令を公布するに至らしめたことが大いに斯学の発展に効果あらしめたのであって、その法規に基いて専門教育以上の学校を出ることが獣医師になる一大要素となったこと、各都道府県には必ず地方会を設けて、その団結による日本獣医師会を作ったこと,又その団結によって意思表示をし建言提案を行ない,斯道の組織を改善して行くことに大きな効果があったわけである。 一方、獣医大学は東京大学、北海道大学など多数の官立学校,府立,私立大学を持ち各き機関によって研究調査が行なわれ、医学、薬学、農学に並行して社会の注目を浴びている事実も考えて良く、各種指導、研究機関にも之等大学の出身者が就業して行き,公衆衛生や家畜衛生は勿論吾々の指導圏内に入っていることも喜ぶべき事実となっている。 上記日本獣医師会の創立は昭和3年5月(1928年)であったが,敗戦後,獣医師会及び装蹄師会が解散し23年(1948年)に社団法人日本獣医協会が新たに設けられることとなった。新獣医師法は昭和24年(1949年)に公布され旧法を廃止,又同26年(1951年)に獣医師会と改名したのである。これによって明治中期までの馬医,大正期の獣医なる称呼は獣医師と変った。 又,組織の点では人の保健所法が昭和22年(1947年)に公布され保健所に多数の獣医師が就職すると共に,家畜保健衛生所も各県ごとに数ケ所設けられ獣医学の実際応用により都市と農村を利しているのである。

3 0 0 0 OA 高温超伝導の若きサムライたち;日本人研究者の挑戦と奮闘の記録

- 著者

- 永崎 洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.8, pp.520, 2020-08-05 (Released:2020-11-14)

新著紹介高温超伝導の若きサムライたち;日本人研究者の挑戦と奮闘の記録

3 0 0 0 OA 制御幻想とは何か? ――実験操作と測定方法の検討――

3 0 0 0 OA 中國六縣酒造變遷發達の状況 (其二)

- 著者

- 廣島財務局鑑定部

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.4, pp.164-186, 1944-04-15 (Released:2011-12-12)

- 著者

- 金 志成

- 出版者

- 早稲田ドイツ語学・文学会編集委員会

- 雑誌

- Waseda Blätter (ISSN:13403710)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.88, 2023-02-25

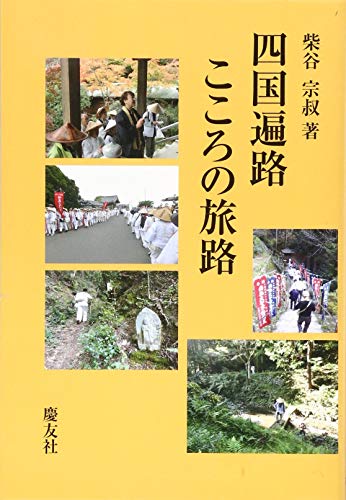

3 0 0 0 四国遍路こころの旅路

- 著者

- 木村 幹子

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.281-287, 2009 (Released:2017-04-20)

- 参考文献数

- 59

- 被引用文献数

- 3

性選択は種分化の重要な原動力である。性選択が単独の選択圧として種分化が生じる状況はまれかもしれないが、生態的な分化を引き起こす自然選択と連動して性選択が働くならば、種分化は起こりやすい。本稿ではまず、性選択単独では種分化が生じにくい理由と、自然選択との連動が種分化を促進する点を整理する。そして、性選択と自然選択との連動をもたらす形質であるマジックトレイトという概念を紹介する。本総説では、マジックトレイトとして、1)自然選択の標的となる形質に基づいて配偶者選択が行われる場合、及び、2)感覚システムが環境に適応進化することに伴って、選好性と交配シグナルが分化する場合(感覚便乗)、について、実証例を挙げながら紹介し、環境適応と関連しながら性選択が種分化を引き起こす(あるいは、促進する)可能性について議論する。

3 0 0 0 OA 大腿骨頚部・転子部骨折の分類と理学療法の注意点

- 著者

- 赤坂 清和 高倉 保幸 陶山 哲夫 石川 雅樹

- 出版者

- 社団法人 埼玉県理学療法士会

- 雑誌

- 埼玉理学療法 (ISSN:09199241)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.2-7, 2001 (Released:2003-07-03)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

高齢者の転倒による受傷が多い大腿骨頚部・転子骨折の理学療法を行う場合、寝たきりを予防するためにも出来るだけ早期より立位歩行練習を行うことが推奨されている。理学療法士は骨折部の固定性、術側下肢の荷重量、整形外科的治療後の合併症に対して充分な知識を持ち、患者が訴える疼痛を予測し、実際に疼痛がある場合には迅速かつ適切に対応できなくてはならない。本稿では、大腿骨頚部・転子部骨折の分類に対する理解を深め、大腿骨頚部骨折では、Cannulated Cancellous Hip Screw(CCHS)、ハンソンピン、セメント人工骨頭置換術における理学療法の実際とその注意点、大腿骨転子部骨折では、Compression Hip Screw(CHS)およびγnailによる骨接合術後の理学療法および理学療法を遂行する上での注意点を簡潔にまとめた。

3 0 0 0 OA 風景論から風景の政治学へ

- 著者

- 西田 正憲 Masanori NISHIDA 奈良県立大学 Nara Prefectural University

- 雑誌

- 奈良県立大学研究季報 = NARA PREFECTURAL UNIVERSITY KENKYUKIHO (ISSN:13465775)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.1-31, 2017-03-15