3 0 0 0 OA 家族性地中海熱遺伝子関連の消化管病変

- 著者

- 仲瀬 裕志

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.11, pp.2455-2465, 2019 (Released:2019-11-20)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

家族性地中海熱(Familial Mediterranean fever:FMF)は遺伝性周期熱症候群の1つで,周期性発熱と漿膜炎を特徴とする.一般的に,FMFの主な発症機序は腹膜炎であるため,消化管粘膜病変はFMF患者では稀な状態であると考えられてきた.近年,FMF患者が炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)に似た消化管病変を有する報告例が増加傾向にある.しかしながら,FMF関連の腸管病変に関する情報は限られている.本総説ではFMF発症の機序ならびにFMF患者における腸管病変に焦点を当て,さらに内視鏡的特徴についても述べた.いままでの報告をまとめると,直腸病変を伴わない,全周性の発赤粘膜,浮腫,びらん,および潰瘍などのUC様病変がFMF患者で主に観察された.一方,クローン病で観察されるような縦走潰瘍性病変および狭窄も認められている.FMF関連腸炎の患者の罹患率は未だ不明である.従って,今後FMF関連腸病変の症例を蓄積することが,本疾患の臨床的特徴を解明するために必要である.

3 0 0 0 OA 保温材下模擬環境における炭素鋼の腐食に及ぼす温度と濡れ時間の影響

- 著者

- 栁瀨 幸紀 石川 雄一 酒井 潤一

- 出版者

- 公益社団法人 腐食防食学会

- 雑誌

- Zairyo-to-Kankyo (ISSN:09170480)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.5, pp.329-332, 2014-05-15 (Released:2014-12-13)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

本研究は保温材下模擬環境における炭素鋼の腐食に及ぼす金属表面温度と濡れ時間の影響を明らかにすることを目的として行った.試料には炭素鋼SS400を用いた.保温材下模擬腐食試験は40℃~200℃の種々の温度に加熱したプレートヒーター上に試料を乗せ,その上にケイ酸カルシウム保温材を乗せ,その保温材に水分を注水することで行った.また,ACMセンサーを用いて保温材下模擬環境における金属表面の濡れ時間の推定を行った.試験の結果,金属表面温度が100℃以上では発錆が認められなかった.また,40℃~90℃では局所的に発錆が見られ,その侵食深さは温度の低下に伴い深くなった.これは,ACMセンサーによる保温材下金属表面の濡れ時間測定結果およびアレニウスの式による温度と腐食速度の関係より,温度の増大に比して濡れ時間の影響が大きいためであることが明らかになった.

3 0 0 0 OA 古フランス語散文「聖杯物語群」の研究

3 0 0 0 OA クワの健康機能性研究の最前線

- 著者

- 勝部 拓矢 杉山 万里 小山 朗夫

- 出版者

- 社団法人 日本蚕糸学会

- 雑誌

- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.1, pp.1_019-1_027, 2011 (Released:2015-10-15)

- 参考文献数

- 54

3 0 0 0 OA 法務省の「不登校」名称について-逸脱から人権擁護へ子どもの捉え方の変容-

- 著者

- 土方 由起子

- 出版者

- 近畿大学教職教育部

- 雑誌

- 近畿大学教育論叢 = The Research Journal of the Department of Teacher Education Kindai University (ISSN:18809006)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.13-29, 2017-09-30

3 0 0 0 OA 固体に作用する水面衝撃力

- 著者

- 大同 淳之

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 水理講演会論文集 (ISSN:09134131)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.289-294, 1979-01-10 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 研究ノート : プーチンのウクライナ戦争 : 暫定的資料整理の試み.

- 著者

- 永綱 憲悟

- 出版者

- 亜細亜大学国際関係研究所

- 雑誌

- 亜細亜大学国際関係紀要 = JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS ASIA UNIVERSITY (ISSN:09173935)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.235-265, 2023

江川美紀夫先生・永綱憲悟先生の退職記念号

3 0 0 0 図書館戦隊ビブリオン

- 出版者

- 日本芝草学会

- 雑誌

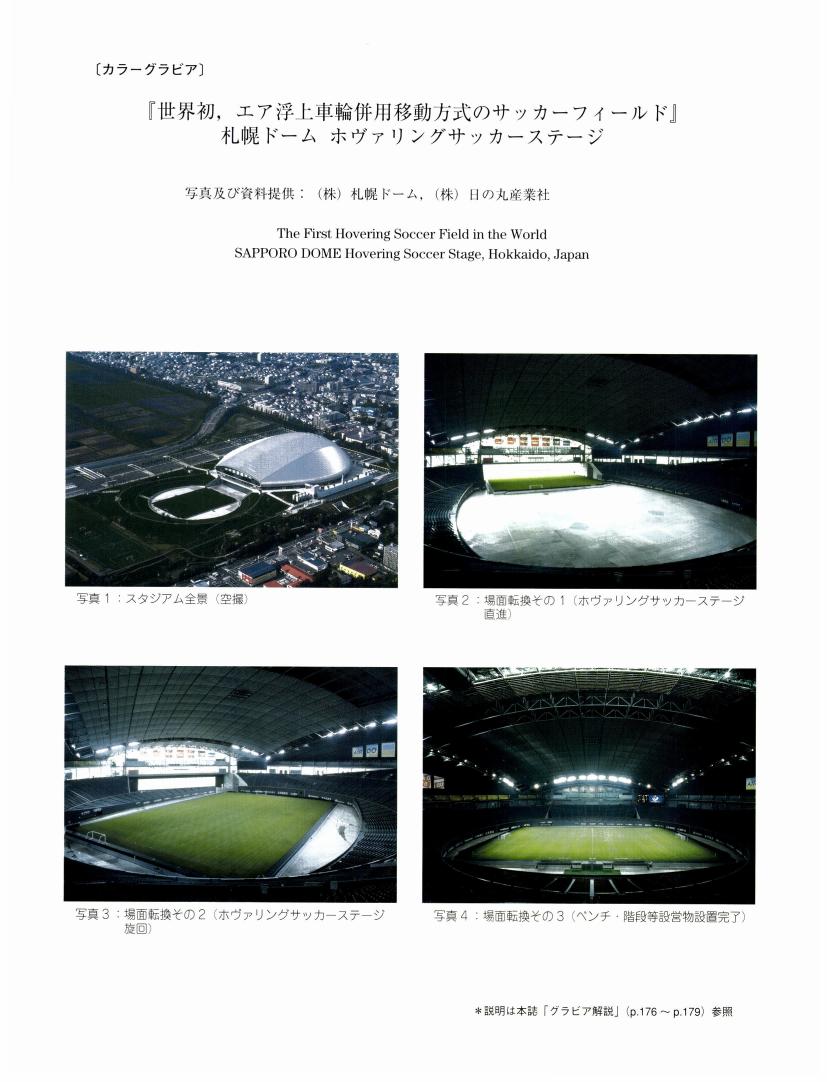

- 芝草研究 (ISSN:02858800)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.62-65_2, 2003-04-30 (Released:2010-06-08)

- 著者

- 米今 由希子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.313-319, 2008 (Released:2010-07-29)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

19世紀後期イギリスで、衣服改良を目的として設立させた合理服協会の活動と理念を明らかにし、19世紀後期イギリスの女子服の変化の過程を考察することを目的とした。資料としては、合理服協会が発行していたThe Rational Dress Society’s Gazetteをとりあげた。結果として、合理服協会は、合理的な服とは健康的であり快適であり、美しい服であるという理念のもと、衣服改革の促進を目的として活動していたことが分かった。また、講演会を通して啓蒙を進めており、また具体的なデザインを発表し着用を推進していたことも分かった。合理服協会の衣服改革は着用する女性だけではなく、男性に対する意識改革であったともいえ、19世紀後期イギリスにおいて、衣服を通して新たな意識を提示したと考えられる。

- 著者

- Tatsunosuke Gomi Jun Kitayuguchi Kenta Okuyama Masamitsu Kamada Shigeru Inoue Hiroharu Kamioka Yoshiteru Mutoh

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- pp.JE20200415, (Released:2021-01-16)

- 参考文献数

- 42

- 被引用文献数

- 7

Background: Food access is an important aspect of health promotion for the elderly. The aim of this study was to investigate the relationship between distance to the nearest food store and diet variety in rural community-dwelling elderly Japanese.Methods: This cross-sectional study analyzed data from 1,103 elderly participants surveyed by mail in rural areas of Japan. Diversity of food intake was assessed by diet variety score (DVS). Street network distance from home to food store was calculated and categorized by quartile using a geographic information system and analyzed in relation to diet by multivariable regression with the primary outcome as low DVS. Sub-analysis of the association with DVS was conducted for each food store category (convenience store, supermarket and small food store). The association between intake frequency of each food group and distance was also analyzed.Results: Participants in the fourth quartile of distance to food store had significantly higher prevalence ratio (1.15, 95% CI, 1.01–1.32) for low DVS than those in the first quartile. There was a significant tendency between greater distance to food store and lower DVS (p for trend = 0.033). Supermarkets and convenience stores, in particular, showed significant associations. Greater distance was significantly associated with lower frequency of meat and fruit intake.Conclusions: There was significant association between distance to nearest food store and diet variety in rural Japanese elderly. These findings suggest the importance of interventions for areas at high risk of low diet variety, such as places far away from food stores.

3 0 0 0 OA 特許法における記載要件について : 飲食物に関する発明の官能試験を素材として

- 著者

- 劉 一帆

- 出版者

- 北海道大学情報法政策学研究センター

- 雑誌

- 知的財産法政策学研究 (ISSN:18802982)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, pp.91-128, 2019-10

3 0 0 0 OA 創発的コラボレーションを促すワークショップデザイン(教育実践研究論文)

- 著者

- 安斎 勇樹 森 玲奈 山内 祐平

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.135-145, 2011-11-01 (Released:2016-08-08)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 2

本研究の目的は,協同制作を課題とした大学生向けのワークショップにおいて,創発的コラボレーションを促すためのプログラムデザインの指針を示すことである.本研究では,創発の源泉としての「矛盾」の効果に着目し,「作品の制作課題に,相反するイメージを持ちながら多様な解釈の可能性を持った2つの条件を設定する」というデザイン原則を仮説として設定した.デザイン原則に基づく実践を4回(全15グループ),比較対象としてデザイン原則に基づかない実践を4回(全11グループ)行い,各グループの制作プロセスを質的に分析した.その結果,デザイン原則に基づく実践においては,制作中に提案されたアイデアや制作物に対する視点に揺さぶりがかかり,創発的コラボレーションが促されることがわかった.ただし,参加者が設定した2条件を「相反するもの」として解釈しなかった場合は,視点の揺さぶりがかからないために創発的コラボレーションは起こりにくいことがわかった.その点に留意すれば,本研究で提案したデザイン原則は有効であることが示された.

3 0 0 0 OA 同志社大学新聞学の形成過程と展開についての歴史社会学的研究

本研究は、同志社大学における新聞学専攻の形成と展開を通して、新聞学という学知とその文化を考察した。同志社大学の「新聞学」を戦前から戦後にかけての政治学などの学問の知との関係、戦後大衆化する大学と学生の文化などから複合的に考察し、その生成と展開について検証した。特に、鶴見俊輔を始めとした新聞学専攻の教授や京都の知識人、関係者の言説の研究から、「新聞学」という学知の変遷、学生が関わる大衆文化をその社会空間や言説空間の成立と展開過程から、文献や資料、インタビュー調査などによって分析した。

- 著者

- 福田 竜也

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.391-394, 2023 (Released:2023-05-20)

- 参考文献数

- 16

More robots are involved with humans, such as cooperative robots. When providing services based on user attributes (name, authority, location information, etc.) or authentication (face, fingerprints, etc.), developers must be careful to protect personal information. Therefore, we developed and released a package called “sros2_oidc”. The app adopts the OIDC (OpenID Connect) as an authentication protocol. It is one of the standard authentication protocols for online services. And combined with SROS2, personal information is sent through a secure route to the end of the robots.

3 0 0 0 OA 進行がん患者の静脈血栓塞栓症の治療における直接経口抗凝固薬

- 著者

- 親川 拓也 村岡 直穂 飯田 圭 楠原 正俊

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research (ISSN:18805302)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.2, pp.175-182, 2017 (Released:2017-04-28)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3

【背景/目的】日本人進行がん患者の静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism: VTE)の治療での直接経口抗凝固薬(direct oral anticoagulant: DOAC)の報告はこれまでない.【方法】エドキサバン(E群),アピキサバン(A群)で治療を開始した患者をそれぞれワルファリン(W群)で治療した患者と後向きに比較,検討した.【結果】E群とW群の比較では,非大出血はE群で17%,W群で27%(p=0.39),全ての出血はE群で30%,W群で57%(p=0.03),再発はE群が8%,W群で16%であった(p=0.43).A群とW群の比較では,非大出血はA群で10%,W群で27%(p=0.18),全ての出血はA群で26%,W群で57%(p=0.02),再発はA群が3%,W群は16%であった(p=0.17).【結語】DOACはW群と比較し,非大出血および再発が少ない傾向であった.全ての出血はDOACで有意に少なかった.日本人進行がん患者のVTEの治療にもDOACは有用である可能性がある.

- 著者

- Shuntaro Takeda

- 出版者

- The Japan Society of Applied Physics

- 雑誌

- JSAP Review (ISSN:24370061)

- 巻号頁・発行日

- vol.2023, pp.230204, 2023 (Released:2023-05-23)

- 参考文献数

- 25

Among worldwide developments of various quantum-computing hardware platforms, optical quantum computers currently stand out because of their unique approach. Recent progress in optical quantum computing has been remarkable; not only has “quantum supremacy” been achieved by beating supercomputers in specific calculations, but scalable paths to large-scale quantum computers have been discovered. Behind such progress is a new approach that breaks away from the traditional methodology of optical quantum computers. Here, we explain the background of recent progress in optical quantum computers and introduce the development and applications of our original loop-based optical quantum computer based on the new approach.

3 0 0 0 OA 明治初期民法会議における夫婦と相続 : 司法卿期江藤新平を中心に

- 著者

- 山中 仁吉

- 出版者

- 北海道大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 北大法政ジャーナル

- 巻号頁・発行日

- vol.26, pp.197-229, 2019-12-05

3 0 0 0 精神療法の成立と展開における宗教動態との接点および影響関係の研究

本研究は20世紀初頭の日本で創案された森田療法(Morita Therapy)を主対象とした成立史研究である。森田療法は明治近代化期のドイツ医学導入により精神医療が神社仏閣や民間施設などでの対処から精神病院での医療へと変化する時期に成立しており、その過程では仏教との関連がしばしば指摘された。しかし森田療法の成立には仏教だけではなく当時の社会的動態としての宗教との関連が想定されるものの、未整理の部分が残存する。そこで本研究は主に仏教史研究との連関を視野に入れつつ、精神療法と宗教の影響関係について、成立背景という側面から分析を試みる。