3 0 0 0 OA タイ産ジャスミン・ライスの生産・精米・輸出・消費に関する総合的研究

本研究の成果は次の三点に整理しうる。(1)タイ農業・貿易統計等により、1980年代以降、ジャスミン・ライスの生産・輸出経済が急速な発展したことを明らかにした。(2)産地として有名な東北タイの「トゥングラー・ローン・ハイ」地域におけるジャスミン・ライスの栽培と精米業が、タイ政府の地域開発計画(道路、灌漑等)の実施や海外の需要に刺激されて、1980年代以降急速に発展したことを明らかにした。(3)海外市場の重要性、特に、1970年代以降、香港においてジャスミン・ライスに対する需要が拡大したこと、さらに2000年代以降、経済成長に伴い、中国広東省を中心に、その需要が急拡大したことと、米の不正混入問題等を指摘した。

- 著者

- Clifford J. Rogers editor in chief

- 出版者

- Oxford University Press

- 巻号頁・発行日

- 2010

3 0 0 0 OA 歩行における中殿筋の筋収縮の様態 ―中殿筋は求心性収縮している―

- 著者

- 酒井 規宇 工藤 慎太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1230, 2014 (Released:2014-05-09)

【はじめに,目的】中殿筋の筋力低下によるトレンデレンブルグ歩行は臨床上問題になる。加藤らは変形性股関節症の症例の中殿筋に注目して,筋電図周波数解析や組織学的解析から,速筋線維の萎縮,とくに荷重応答期での速筋線維の活動性の低下が問題としている。そのため,荷重応答期における中殿筋の速筋線維の活動を高めることが重要になるとしている。一方,この時期の中殿筋の活動動態を可視化し,定量的に示した研究は見当たらない。歩行などの動作を改善するための運動療法では,課題間の類似性が重要になる。Schmidtは,類似性の要素として,筋収縮力や収縮形態,負荷量などを挙げている。そこで,異常歩行改善のための中殿筋の筋力強化トレーニングを再考するため歩行中の中殿筋の収縮の様態を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は下肢に障害を有していない健常成人12名(平均年齢20.9±2.8歳,平均身長168±3.3cm)とした。歩行計測はトレッドミル上にて,ビデオカメラを用いた2次元動作解析と超音波画像診断装置(以下エコー)(My Lab 25,株式会社日立メディコ社製)を同期して行った。左側の肩峰,大転子,膝関節裂隙にマーカを貼付し,股関節伸展角度と歩幅を算出した。エコーの撮影モードはBモード,プローブは12MHzのリニアプローブを使用した。大転子の近位部で,中殿筋の筋束と羽状角が超音波画像として得られる部位にプローブを固定し,動画にて撮影した。歩行速度は4.2km/hと6.0km/hに設定し,歩行開始より30秒以上経過した定常歩での超音波の動画から,ImageJを用いて,中殿筋の羽状角と筋厚値を算出した。得られた中殿筋の羽状角と筋厚値から筋線維束長を推定し,歩行周期中の経時的変化を確認した。立脚期における筋線維束長の変化量(以下D-MBL),股関節最大伸展角度,歩幅を2条件で比較検討した。統計学的手法には対応サンプルによるWilcoxonの符号付き順位検定を用いた。さらに,2条件での各々の値の変化量の相関関係をspearmanの順位相関係数にて検討した。統計学的処理にはSPSSver.18を用い,有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮,説明と同意】対象者には本研究の意義と目的,対象者の権利を紙面と口頭で説明し,紙面上にて同意を得た。【結果】4.2km/hでの歩幅は平均62.5±3.3 cm,股関節伸展角度は平均16.3±2.6°,D-MBLは平均7.1±1.4 mmであった。一方,6.0km/hでの歩幅は平均77.9±4.0cm,股関節伸展角度は平均21.8±2.5°,D-MBLは平均10.1±3.1mmであった。全てのパラメータで2条件間で有意差を認めた。また,D-MBLと歩幅・股関節伸展角度の変化量の相関係数はそれぞれ0.53,0.71で,股関節伸展角度にのみ有意な相関関係を認めた。【考察】従来,立脚期には骨盤の水平位を保持するため,中殿筋は遠心性もしくは等尺性収縮をしていると考えられていた。しかし,今回の結果から,初期接地から立脚中期にかけて,中殿筋の筋線維束長が減少していた。河上らは中殿筋の前方筋腹は股屈曲,後方筋腹は股伸展に作用するとしている。今回得た超音波画像は後方筋腹であったため,股関節伸展運動に伴い,立脚期前半における中殿筋は求心性収縮をしていることが明らかになった。また,立脚期後半では筋線維束長の変化量は減少するものの,歩行速度が増加することで短縮量が増加していた。歩行速度が増加することで,歩幅・股関節伸展角度が増加し,股関節伸展角度と筋線維束長に有意な相関を認めたことから,この筋線維束長の変化は歩行速度が高まることによる股関節伸展角度の増加の影響を受けていると考えられる。fukunagaらは歩行中の下腿三頭筋において,立脚期で足関節が背屈する際,下腿三頭筋は等尺性収縮しており,腱や筋膜が伸張されることで,筋膜や腱の高い弾性力を利用していると報告している。股関節においては,股関節伸展角度が増加する中,中殿筋が求心性収縮を行うことで,殿筋膜や停止腱は伸張され,筋膜や腱の弾性力が高くなり,効率的に股関節の安定性を高める歩行になっていることが考えられる。つまり,中殿筋の筋力低下により生じるトレンデレンブルグ歩行の運動療法においては,中殿筋の求心性収縮を強調したトレーニングや股関節伸展角度を増加させたステップ課題の提示が重要になると考えられる。【理学療法学研究としての意義】今回,立脚期における中殿筋の後方筋腹の収縮の様態は求心性収縮であった。また,歩行速度の増加に伴う股関節伸展角度の増加が,殿筋膜や停止腱の弾性力により股関節の安定性を高めていると考えられる。今後は,中殿筋の筋力低下を呈した高齢者を対象に比較検討を行うとともに,中殿筋の求心性収縮を中心とした,より具体的な運動療法やそれに伴うトレーニング効果についても検討したい。

3 0 0 0 OA インデックス投資が証券市場の価格形成に与える影響の分析

- 著者

- 松浦 出 和泉 潔 坂地 泰紀 松島 裕康 島田 尚

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)

- 巻号頁・発行日

- pp.1P2J1301, 2019 (Released:2019-06-01)

インデックス投資が市場の価格形成に与える影響を調べるため,証券市場とその参加者,価格決定をモデル化した.そのモデル上でインデックス投資が価格形成にほとんど影響を与えないことをシミュレーション実験により示した.

3 0 0 0 OA 霞ヶ浦で確認された外来魚ダントウボウ(コイ目コイ科)の採集記録

- 著者

- 萩原 富司

- 出版者

- 公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

- 雑誌

- 伊豆沼・内沼研究報告 (ISSN:18819559)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.75-81, 2017 (Released:2017-11-10)

- 参考文献数

- 18

霞ヶ浦の江戸崎入り奥部において2009~2017 年の期間に中国原産のコイ科魚類ダントウボウMegalobrama amblycephala が7個体採集された.このうち2016~2017年の短期間に採集された4個体の体長からは2年連続して再生産されており,本種はすでに霞ヶ浦で再生産しているであろう.関東地域において霞ヶ浦は高い生物多様性を有し,多くの希少種の生息地である.このため本種の定着と増殖により在来生態系に予知できない影響が及ぶ恐れもあり,増殖と他水域への拡散を防止するための漁業者や釣り人への周知と早期防除が望まれる.

3 0 0 0 IR 中等物理化学教育における物理量の表現とその導入法について

- 著者

- 森川 鉄朗 室谷 利夫

- 出版者

- 上越教育大学

- 雑誌

- 上越教育大学研究紀要 (ISSN:09158162)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.67-81, 1999

- 被引用文献数

- 1

現代の物理や化学では,2N,10m,2g/cm^3のような,表現(数字列)(空白)(単位記号)が使われている。本稿では,この表現を処理する場合,分解して数字列の代数演算をするならば日本算数方式とよび,まとめてそのままあつかうならば国際方式とよぶ。日本の中等物理化学教科書には,日本算数方式の伝統があり,国際方式は国際文書や英語圏の教科書などを含めて,世界で広く採用されている。両者のあつかい方を分析し,相違の四論点として,「(数字列)(空白)(単位記号)は物理量(の表現)」「数字列は数でない」「空白はかけ算」「単位は物理量」を抽出した。このとき,国際方式の判定条件として,複数の表現を直接的に乗除算していること,を採用した。また,「単位は物理量」とはっきりと意識しているか否かは,ケルビンとセルシウス度との間の換算式をみて判定した。国際方式は,歴史的地理的に温度差はあるけれども,これらの四論点を肯定する方向に進んでいるように思われる。日本算数方式による物理化学教科書では,物理量の意識がきわめて薄いことがわかる。そこで,日本の中等物理化学教育では,どのような順序で四論点を肯定的に導入するべきかを論じた。さらに,物理量間の演算では,代数演算で利用される比例式や方程式に替えて,常に物理的に意味のある表現を逐次たどるべきであるとした。Expressions (string of Arabic numerals)(space)(symbol of units), such as 2 N, 10 m and 2 g/cm^3, appear in the physical and/or chemical literature. There are two methods of operating such expressions; hereafter, one is called an arithmetical method which deals with all expressions under the rules of arithmetic; the other is called an international method in which every expression obeys the rules of quantity calculus. The former is adopted in many textbooks of Japan, and the latter is of world-wide use in international documents and textbooks in English. The present note makes four points of the argument clear such that: The expression stands for a physical quantity; the string of Arabic numerals is not a number but a numerical value; the space means a mark of multiplication; and the symbol of units denotes a physical quantity. Then a given method of operation can be regarded as international when the expressions are multiplied and/or divided directly by themselves. Whether the unit is a physical quantity or not in textbooks, is judged in terms of conversion relationships between degrees in Kelvin and Celsius. It seems that the international method has been developing gradually according to the direction of the four points, and that there is little sense of physical quantities in physical/chemical textbooks which make use of the arithmetical method. The present note hence discusses a course for teaching the four points in the physical/chemical education of the junior/senior high schools of Japan, and suggests that every physical/chemical problem should be solved step by step by use of the physical expressions.

3 0 0 0 OA 昆虫の化学感覚と行動

- 著者

- 渡辺 明彦 渋谷 達明

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.149-156, 1989-03-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 17

- 著者

- 力石 嘉人 高野 淑識 小川 奈々子 佐々木 瑶子 土屋 正史 大河内 直彦

- 出版者

- 日本有機地球化学会

- 雑誌

- Researches in Organic Geochemistry (ISSN:13449915)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.3-11, 2011-09-30 (Released:2017-04-13)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

Recent evidences have suggested that compound-specific stable isotope analysis (CSIA) of amino acids has been employed as a new powerful method with that enables the estimation of trophic level of organisms in not only aquatic but also terrestrial food webs. This CSIA approach is based on contrasting the 15N-enrichment with each trophic level between two common amino acids: glutamic acid shows significant enrichment of +8.0‰ with each trophic level, whereas phenylalanine shows little enrichment of +0.4‰. These 15N-enrichments are well consistent in both aquatic and terrestrial organisms. The trophic level of organisms can be estimated within a small error as 1σ=0.12 for aquatic and 0.17 for terrestrial food webs, employing the eq.: [Trophic level]=(δ15Nglutamic acid-δ15Nphenylalanine+β)/7.6+1, where β represents the isotopic difference between these two amino acids in primary producers (-3.4‰ for aquatic cyanobacteria and algae, +8.4‰ for terrestrial C3 higher plants, and -0.4‰ for terrestrial C4 higher plants). Here, we briefly review this new method (i.e. CSIA of amino acids) and its application to natural organisms in terrestrial environments.

3 0 0 0 OA 日本におけるごぼうを食材とした料理の地域的分布と食文化

- 著者

- 冨岡 典子

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.511-521, 2001-06-15 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 28

The following are the results of a study of the introduction and the spread of edible burdock into Japan as a food material for Japanese cooking.The edible burdock was first used for medicinal purpose, but in the Heian Period, “nisime-gobou” and “tataki-gobou” appeared. In modern times, “nisime-gobou” becomes popular as a nationwide dish prepared for New Year's, whereas “kinpira-gobou” is popular in the northern part of Kantou, and “tataki-gobou” in the Kinki area. These dishes are thought to have originated from “nanukadaki-gobou, ” “kara-gonbo” and “denbugobou” which had been handed down throughout Japan. The edible burdock was used in folk remedies and was highly evaluated for nutritious and medicinal food.From the facts combined with previous reserch, it is inferred that the edible burdock which formed an indispensable part of New Year's festivals in ancient times becomes an important food of the Japanese New Year's as one of “osechi ryouri (special dishes with simbolic meanings of longevity and good fortune).” Also, the eating of the edible burdock in Japan was influenced by the eating of the foreign edible burdock which was similar to Japanese wild thistles generally eaten at that time.

3 0 0 0 中世天台寺院における児灌頂儀礼の生成と流伝に関する研究

本研究は、中世の天台寺院で稚児を対象にして行われた密教儀礼「児灌頂」に関する総体的考究を試みるものである。児灌頂とは、稚児を観音菩薩の化身へと変化させ聖性を発現させることを目的として中世の天台僧が修した儀礼である。今東光『稚児』(1936)がきっかけとなり一般に知られ、近年では稚児のセクシュアリティを強調する形で拡大されている。申請者はこれまで児灌頂の諸本研究に取り組み、テキストに則して儀礼を分析することで「児灌頂とは何か」という根本的な問い対する答えを提示してきた。これを承けて本研究では、近世以前の談義所寺院における児灌頂伝本の書写活動に焦点を当て、児灌頂儀礼の生成と流伝の解明を目指す。

3 0 0 0 OA 脳神経内科医におけるバーンアウトの現状と対策―第1報―

- 著者

- 下畑 享良 久保 真人 饗場 郁子 服部 信孝 吉田 一人 海野 佳子 横山 和正 小川 崇 加世田 ゆみ子 小池 亮子 清水 優子 坪井 義夫 道勇 学 三澤 園子 宮地 隆史 戸田 達史 武田 篤 日本神経学会キャリア形成促進委員会

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- pp.cn-001533, (Released:2021-01-26)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

医師のバーンアウトに関連する要因を明らかにし,今後の対策に活かすため,2019年10月,日本神経学会はバーンアウトに関するアンケートを脳神経内科医に対して行った.学会員8,402名の15.0%にあたる1,261名から回答を得た.日本版バーンアウト尺度の下位尺度の平均は,情緒的消耗感2.86/5点,脱人格化2.21/5点,個人的達成感の低下3.17/5点であった.また本邦の脳神経内科医のバーンアウトは,労働時間や患者数といった労働負荷ではなく,自身の仕事を有意義と感じられないことやケアと直接関係のない作業などと強く関連していた.これらを改善する対策を,個人,病院,学会,国家レベルで行う必要がある.

3 0 0 0 OA 「参加者」の理論構築に向けて

- 著者

- 木下 耕介

- 出版者

- 日本演劇学会

- 雑誌

- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.71-90, 2020-06-15 (Released:2020-07-07)

This paper examines the possibility of applying the theoretical findings of the Proteus effect, recently proposed in the field of computer game studies, to theater and film studies.The Proteus effect is a psychological effect which is observable in the (tele-) communication environment of virtual reality, or in the play environment of a computer game when utilizing its players' avatars (visual representations of participants) in a virtual space.The Proteus effect is that the personality traits implied by the appearances of avatars have a lasting and modifying effect on the participants' own behaviors and values.This article focuses on the similarities between VR communication environments and theatrical performances. In either case, it can be argued that communication in a broader sense is established by participants wearing the appearances of others.From this perspective, this paper attempts to argue the two following points. The first is confirmation that the appearances of fictional characters, which have so far attracted little theoretical attention, actually contribute to the quality of acting. Secondly, this paper recognizes an actor-like quality in the participants of cyberspace communication and in the players of computer games. By asserting the actor-like quality in these participants and game players, this thesis proposes a comprehensive perspective for discussing the role of participants of VR communication environments along with computer game players, and theatre and movie audiences.

3 0 0 0 IR サバラーンの生涯

- 著者

- 清水 宏祐

- 出版者

- 九州大学大学院人文科学研究院

- 雑誌

- 史淵 (ISSN:03869326)

- 巻号頁・発行日

- vol.148, pp.67-102, 2011-03

- 著者

- Koichi Shiraishi Takashi Shibata

- 出版者

- Meteorological Society of Japan

- 雑誌

- SOLA (ISSN:13496476)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021-005, (Released:2021-01-25)

- 被引用文献数

- 2

Stratospheric aerosols over the high Arctic at Ny Ålesund, Svalbard (79°N, 12°E) were observed continuously for four years from March 2014 by a lidar system using the second harmonic wavelength (532 nm) of the Nd:YAG laser. Our observations reveal the seasonal features of stratospheric aerosols and the arrival of the smoke at the high Arctic from Canadian forest-fire in August 2017. We estimated the seasonal variation for three years before the Canadian forest-fire when there was no apparent volcanic effect. In the estimation, we removed polar stratospheric clouds by the threshold temperature of their formation. The seasonal variation for the three years is that the vertical profiles of the backscattering ratio take a maximum value of about 1.05-1.06 at altitudes between 13 and 16 km from December to March, and about 1.02-1.04 at altitudes between 17 and 20 km from April to November. These results are compared with the results observed at the low Arctic, northern Norway. We also present the increases in the backscattering ratio and the volume depolarization ratio from September to December 2017 caused by the smoke from the Canadian forest-fire.

3 0 0 0 OA みその成分 (その1)

- 著者

- 海老根 英雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.11, pp.1210-1214, 1967-11-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 体部位別重量測定システムによる7体部位重量の測定方法

- 著者

- 倉田 紀子 倉田 澄子 倉田 忠男

- 出版者

- 公益社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- 生体医工学 (ISSN:1347443X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.637-644, 2012-12-10 (Released:2013-07-31)

- 参考文献数

- 12

Hitherto, we have made the body-region separately weighing system by way of trial, and clarified the measurement of six body regions by taking a horizontal position to be possible under a certain specified measuring condition, and also, reported the measurement of the weight of trunk composed of upper and lower trunk might be possible by measuring their weights separately. In this study, the details of the measurement method of seven body region weights by use of a body-region separately weighing system were described. By using a body-region separately weighing system which was made with commercially obtained seven platform weighing machine and a laptop computer by way of trial, the weights of the seven body regions of a human body in a horizontal position, namely, the head, right and left arms, upper and lower trunk and right and left legs were confirmed to be measurable almost at the same time, with a good reproducibility. Thus, it was found that the measurement of the seven body regions of a subject was possible, and especially, by holding breath of the subject for a while, a remarkable reduction in the variation of the measured weight values, especially those of upper and lower trunk was clearly observed.

3 0 0 0 IR 高齢者をめぐる医療・介護・福祉政策の最近の動向について

- 著者

- 石橋 敏郎 緒方 裕子 紫牟田 佳子 角森 輝美

- 出版者

- 熊本県立大学総合管理学会

- 雑誌

- アドミニストレーション (ISSN:2187378X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.1-50, 2018-11

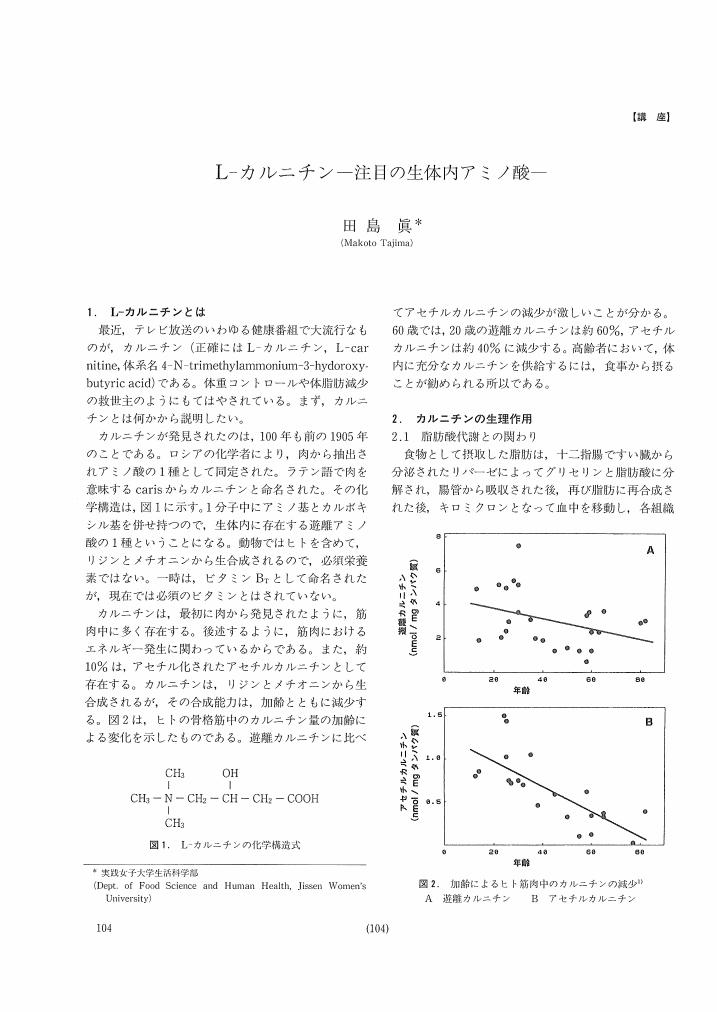

3 0 0 0 OA L-カルニチン - 注目の生体内アミノ酸

- 著者

- 田島 眞

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.1, pp.104-107, 2004-02-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 地域防犯体制の構造転換 仙台市宮町民間交番を事例に

- 著者

- 菱山 宏輔

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.89-105, 2016 (Released:2017-06-30)

- 参考文献数

- 50

本稿は, 安全安心まちづくりの全国展開から10年を経た現在, 全国初の民間交番を開設した仙台市宮町地区防犯協会を事例に, 「地域セキュリティの論理」を分析枠組みとして地域防犯体制の構造転換を明らかにする. その際, 都市計画道路として開発が進められてきた北四番丁岩切線に着目し, 中心・周辺・郊外のマクロな都市構造の変化と, 区制の導入および警察管区の再編というメゾ次元の地域構造の変化によって, 地区防犯協会と地域社会がどのように影響をうけてきたのかという観点から論じる. 仙台市の拡大に伴い北四番丁岩切線は拡張を繰り返し, 市の区制移行を契機として中江交番は幸町へと移転した. 中江・小田原地区から分離・新設された幸町防犯協会は, 地区の再開発のなかで新たな活動をはじめた. 他方で, 中江がインナーエリアとしての様相を強めるなか, 中江・小田原地区防犯協会は宮町地区防犯協会に編入され, 宮町民間交番が開設された. 当初, 民間交番は地域の「居場所」として応用的な活動をみせた. しかし, 町内会連合会は民間交番の運営の不備を巡り紛糾した. アノミー状況をのりこえるために, 民間交番は合理的組織構成を正統性に据えた組織に刷新された. これにより脱領域的な広域の活動が可能となる一方で, 安全安心まちづくりにより地域セキュリティの論理の疎外が生じた. これを対象化しつつ地域に根ざす活動の可能性を見いだすことが今後の課題となる.

3 0 0 0 OA 三次元グラフイックスによる三次元立体ヒストグラムのリモートセンシング多重分光画像の解析

- 著者

- 富谷 光良 石黒 洋行 中島 康裕 豊田 弘道

- 出版者

- The Remote Sensing Society of Japan

- 雑誌

- 日本リモートセンシング学会誌 (ISSN:02897911)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.232-241, 1995-06-30 (Released:2009-05-22)

- 参考文献数

- 9

The computer graphical method for analysis of remote sensing multi-spectral image data is proposed. Three-dimensional histogram is constructed in three-dimensional feature space from the image data and represented by three-dimensional computer graphics. On the histogram fine structure of distribution of data in the feature space can be observed. Therefore the categories of remote sensing multi-spectral image data can be identified easily on the computer screen. Each distribution of water, vegetation and soil etc. has its charasteristic features in the histogram. One of the most distinguished features is that distribution of data of each category is long and narrow, and the principle component axes of the categories concentrate on a point near the origin of the feature space.