81 0 0 0 OA 対人心理学研究の最前線 (第5回) 人から人へ伝わる情報 ―うわさの対人心理学―

- 著者

- 竹中 一平

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.7, pp.467-476, 2008-07-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 35

- 著者

- Manabu Mogitate

- 出版者

- The Japanese Society of Internal Medicine

- 雑誌

- Internal Medicine (ISSN:09182918)

- 巻号頁・発行日

- pp.9761-22, (Released:2022-09-21)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3

Objective Considering the possibility that eosinophilic inflammation is involved in the pathogenesis of chronic epipharyngitis, this study determined whether or not the exhaled nitric oxide level of patients changed after epipharyngeal abrasive therapy (EAT). The diagnosis and follow-up of patients with chronic epipharyngitis were based on the endoscopic findings. If the exhaled nitric oxide level reflects the pathology of a patient with chronic epipharyngitis, the exhaled nitric oxide test can be performed for a follow-up examination as an objective test for chronic epipharyngitis. Methods The study period was 12 months, starting from February 2020. The age distribution and patients' median age and gender were retrospectively reviewed using medical records. Exhaled nitric oxide levels were measured before and after endoscopic EAT at the initial examination and before and after blind EAT at the follow-up examination. Patients or Materials Ninety-six new patients were included in this study. Results The study included 27 men and 69 women (median age [range], 45 [17-82] years old). When patients with chronic epipharyngitis were treated using EAT, exhaled nitric oxide levels were significantly lower after EAT than before EAT at the initial visit. Six months after EAT, the exhaled nitric oxide level was significantly lower than that at the initial visit. Conclusion During the follow-up examination of patients with chronic epipharyngitis, the exhaled nitric oxide test may be an effective objective test, along with changes in endoscopic findings.

- 著者

- 橋本 伸也

- 出版者

- 東欧史研究会

- 雑誌

- 東欧史研究 (ISSN:03866904)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.64-72, 2017 (Released:2022-02-12)

81 0 0 0 OA 論文の書き方 査読者との対話としての投稿

- 著者

- 石黒 圭

- 出版者

- 専門日本語教育学会

- 雑誌

- 専門日本語教育研究 (ISSN:13451995)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.3-10, 2012-12-22 (Released:2013-07-22)

- 参考文献数

- 2

81 0 0 0 OA 亜共晶Al-Si系合金におけるPと改良処理

- 著者

- 森中 真行

- 出版者

- 公益社団法人 日本鋳造工学会

- 雑誌

- 鋳造工学 (ISSN:13420429)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.8, pp.508-516, 2013-08-25 (Released:2018-01-01)

- 参考文献数

- 65

- 著者

- Hanako Jimi Gaku Hashimoto

- 出版者

- National Center for Global Health and Medicine

- 雑誌

- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)

- 巻号頁・発行日

- pp.2020.01038, (Released:2020-04-29)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 3 25

The event of the Diamond Princess, with a total of 712 (as of 17 March 2020) persons infected on the cruise ship, attracted global attention as the largest disease cluster outside China for the period 7 to 24 February 2020. Representing the Ministry of Health, Labour and Welfare, the authors were heavily engaged in the quarantine operation on the cruise ship ourselves. During the quarantine period from 5 to 23 February 2020, when the last group of the quarantined passengers left the ship, a series of measures have been conducted under the principles of i) zero deaths among all on board, ii) rapid establishment and thorough implementation of an infection control system, and iii) maintenance of health conditions and relief of anxieties among passengers and crew members. The case of Diamond Princess has implications of more than a cruise ship but deserves full scientific analysis to learn lessons from this operation as well as to study the characteristics, particularly the transmission of COVID-19.

81 0 0 0 OA さまよえる物語『浅間の本地』

- 著者

- 沢井 耐三

- 出版者

- 中世文学会

- 雑誌

- 中世文学 (ISSN:05782376)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.49-57, 2016 (Released:2018-02-09)

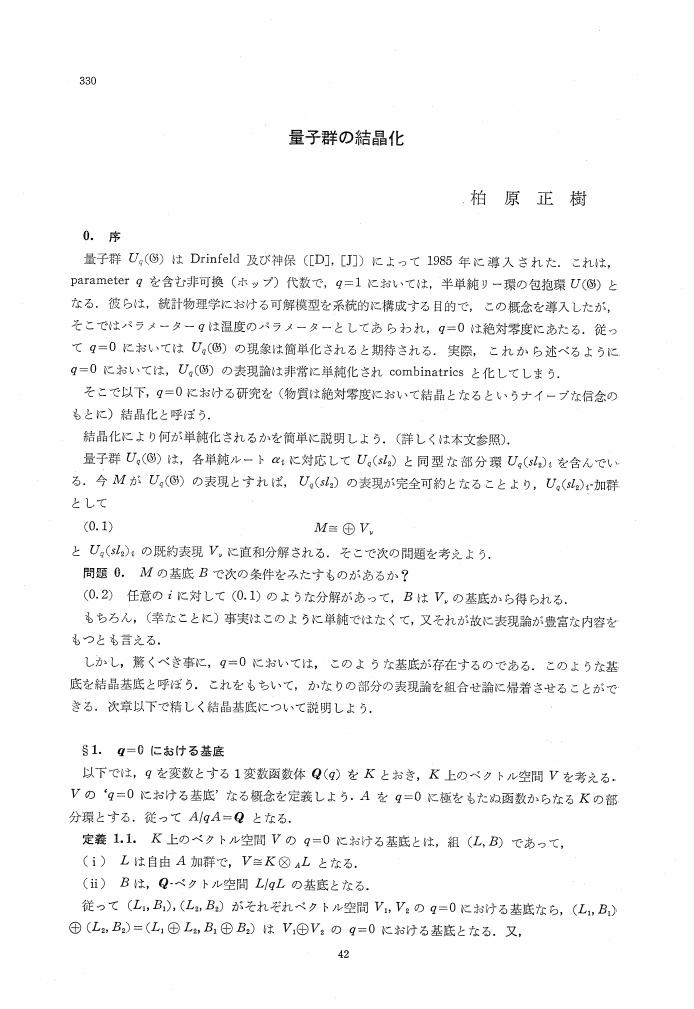

81 0 0 0 OA 量子群の結晶化

- 著者

- 柏原 正樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.4, pp.330-342, 1992-11-16 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

81 0 0 0 OA Fresh sootと、aged sootは、どちらが気道に沈着しやすいか

- 著者

- 梶野 瑞王 五十嵐 康人 藤谷 雄二

- 出版者

- 公益社団法人 大気環境学会

- 雑誌

- 大気環境学会誌 (ISSN:13414178)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.101-108, 2014-03-10 (Released:2014-11-11)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

呼吸により体内に取り込まれるサブミクロン粒子は気道深部に到達するが、その気管支・肺胞への沈着率は、粒径約10 nmで70%、100 nm~1 μmで10~20%、10 μm以上でほぼ0%と大きく異なる(成人男子、軽運動時、鼻呼吸)。また、気管支・肺胞内は水飽和であるため、乾燥径が同じであっても、吸湿性の違いにより、沈着率も変化する。発生時の煤粒子は疎水性 (fresh soot) であっても、一般に長距離輸送中に親水性成分の凝縮を受け、粒径が大きく、吸湿性も高くなるため (aged soot)、気管支・肺胞への沈着率は小さくなると考えられる。したがって、fresh sootを多く含む発生源近傍の都市気塊と、aged sootを多く含む長距離輸送気塊では、大気濃度が同じであっても、気管支・肺胞への沈着量は、前者の方がより多くなる。Fresh sootとaged sootの代表的な粒径分布と吸湿性を仮定すると、fresh sootの沈着率は、aged sootに比べて約2倍高い可能性が示唆された。エアロゾル粒径分布を、対数正規分布を仮定した数基準乾燥幾何平均径で40~280 nm、幾何標準偏差を1.3~2.0、吸湿性κを0~0.7で変化させたとき、気管支・肺胞への沈着率は4.00–42.0%と1桁程度変化した。有害物質の正確な曝露評価のためには、その重量だけでなく、キャリアとなるホストエアロゾルを特定し、その粒径分布と吸湿特性の時空間分布を把握する必要がある。

80 0 0 0 OA ポジティブ行動支援(PBS)とは何か?

- 著者

- 大久保 賢一 辻本 友紀子 庭山 和貴

- 出版者

- 一般社団法人 日本行動分析学会

- 雑誌

- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.2, pp.166-177, 2020-03-20 (Released:2021-03-20)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 4

ポジティブ行動支援(PBS)は、知的障害や発達障害のある者が示す行動問題に対するアプローチとして注目を集め、米国においては、その実施が法的要求事項に位置づけられ、社会において一定の影響力を持つに至った。近年では米国を中心として海外における学校規模ポジティブ行動支援(SWPBS)の普及が進んでいることもあり、日本の行動分析家もPBSに関連する実践や研究を無視できない状況にある。しかし、PBSが何であるのかということについて、ABAと関連づけて説明することは容易ではない。そこで本研究においては、「PBSとは何か?」を明らかにするために、PBSの起源、発展の経緯、定義・特徴、そしてABAとの関係性について文献的検討を行った。その結果、PBSは障害者に対するノーマライゼーションや権利擁護が重視されるようになった社会的潮流の中で誕生したこと、そしてPBSには様々な定義と変遷があったことが明らかとなった。また、特に米国におけるPBSのコミュニティは、ABAのコミュニティから分かれて成立し、組織的に独立していった経緯があった。概念的には、PBSを「ABAのサービス提供モデルの1つ」と捉える立場と、「ABAから進化した新しい応用科学」と捉える立場があり、PBSの独自性を巡る論争があることが明らかとなった。日本において行動分析家としてどのようにPBSと向き合うべきであるのか、今後の課題も含め検討を行った。

80 0 0 0 OA 世界哺乳類標準和名目録

80 0 0 0 OA エゾリスの貯食行動とその回収行動の観察事例

- 著者

- 伊藤 萌林 佐鹿 万里子

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.103-108, 2023 (Released:2023-02-09)

- 参考文献数

- 26

北海道大学札幌キャンパス内に設置した自動撮影カメラによって,オニグルミJuglans mandshuricaの種子を地面に貯食し,それを積雪下から回収するエゾリスSciurus vulgaris orientisの行動を記録した.エゾリスは2021年12月16日に非積雪状態で貯食したオニグルミの種子を,23日後の2022年1月8日に21 cmの積雪下から回収した.本観察事例ではエゾリスは嗅覚や視覚記憶を使っておらず,エゾリスが貯食物の探索に空間的記憶を重視していることが示唆された.また,貯食行動から回収行動までの23日間にわたって,貯食場所を再確認することがなかったにも関わらず,迷うことなく貯食場所に到達したことは,エゾリスが精度の高い記憶能力を持つことを示唆する.

80 0 0 0 OA IgG4関連疾患の最新の病態と診断

- 著者

- 川野 充弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.7, pp.1494-1501, 2021-07-10 (Released:2022-07-10)

- 参考文献数

- 15

IgG4(immunoglobulin G4)関連疾患は,高齢男性に好発し,さまざまな臓器に多数のIgG4陽性形質細胞の浸潤と線維化を共通の病理所見とする病変を起こす原因不明の慢性炎症性疾患である.涙腺,唾液腺,膵臓,腎臓,後腹膜に好発し,糖質コルチコイドが著効するが,高頻度で再燃を認める.発症には,IgG4へのクラススイッチに重要なサイトカインであるヘルパーT2もしくは濾胞性ヘルパーT2細胞由来のIL(interleukin)-4や制御性T細胞由来のIL-10の関与が示唆され,線維化に関しては,TGF(transforming growth factor)-βの関与が示唆されている.その他,自然免疫担当細胞であるM2マクロファージや肥満細胞,好塩基球等の関与も示されてきた.一方で,活動期の末梢血中にはオリゴクローナルな形質芽球が増加していること,海外ではリツキシマブ等のB細胞をターゲットとした治療の有効性も報告されていることから,今後,B細胞の意義や認識する自己抗原についても解明が進むものと期待される.

80 0 0 0 OA ポンプ五十年の回顧

- 著者

- 畠山 一清

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.485, pp.819-821, 1959-06-05 (Released:2017-06-21)

80 0 0 0 OA 乳児ビタミンK欠乏性出血症ゼロを目指して取り組んだ40余年

- 著者

- 白幡 聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.340-344, 2020 (Released:2020-06-19)

- 参考文献数

- 12

80 0 0 0 OA 記載的な論文と査読のあり方について

- 著者

- 高槻 成紀

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.279-283, 2022 (Released:2022-08-10)

- 参考文献数

- 25

80 0 0 0 OA なぜ精度保証付き数値計算の研究を追求したか −私の研究の原点−

- 著者

- 大石 進一

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.2, pp.2_9-2_19, 2008-10-01 (Released:2011-05-01)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 1

筆者は1976 年の卒論より研究をスタートしました。すでに32 年間研究に携わってきたことになります。筆者が精度保証付き数値計算の研究に移ったのは1990年のことです。以来本分野で研究を続けてきました。精度保証付き数値計算の研究の研究に移ったのは筆者なりの必然性があります。1990年当時の精度保証付き数値計算の研究は実用的ではないと考えられていたような気がします。実際、数百次元の連立一次方程式の精度保証が精一杯の感じでありました。現在では特殊な構造を持つ方程式であれば一億次元の連立一次方程式でも精度保証できるようになり、精度保証付き数値計算は実用の段階に至っていると思っています。筆者の研究がこのようなブレークスルーに貢献できたと考えておりますが、本稿ではこのような精度保証付き数値計算の研究の発展と筆者の研究の個人史の交錯を描かせていただきました。

- 著者

- 田島 司

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- pp.26.2.5, (Released:2017-06-21)

- 参考文献数

- 41

本研究はイヌ好きとネコ好きのパーソナリティの特徴について検討した。調査対象者には,公的場面での自己,私的場面での自己,典型的なイヌとネコのパーソナリティのイメージを測定するためのビッグファイブ尺度に加えて,イヌとネコへの態度を回答させた。その結果,ネコのパーソナリティ好意群はネコのパーソナリティ非好意群よりも自己のパーソナリティとネコのパーソナリティのイメージとの差が小さかった。また,イヌの飼育志向群はイヌの飼育非志向群よりも公的場面と私的場面での自己のパーソナリティの差が小さく,ネコの飼育志向群はネコの飼育非志向群よりも公的場面と私的場面での自己のパーソナリティの差が大きかった。これらの結果について他者の要求や期待への対処傾向との関連から議論された。

80 0 0 0 OA 島田裕巳著『葬式は、要らない』の葬儀費用に関するデータ分析について

- 著者

- 愛宕 邦康

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.152-155, 2015-12-20 (Released:2017-09-01)

80 0 0 0 OA 解説特集 「再現性問題の処方箋」 の編集にあたって

- 著者

- 山田 祐樹

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.143-145, 2023-06-01 (Released:2023-06-15)

- 参考文献数

- 10