2 0 0 0 OA 衛星都市におけるフードデザート研究

- 著者

- 矢嶋 巌 小坂 祐貴

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2011年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.189, 2011 (Released:2011-05-24)

近年、日本では地方都市の高齢者を中心にフードデザート(以下FDsと略記)問題が顕在化している。FDs問題とは、自家用車や公共交通機関を利用することが困難な社会的弱者における、生鮮食料品店への近接性の低下がもたらす食料問題である(岩間ほか2009)。日本におけるFDs問題は1990年代後半から地方都市を中心に買い物難民、買い物弱者として発生が報告されている。FDs問題が深刻な問題として認識されてきたのはごく最近になってのことであり、研究報告も多くはなく、衛星都市を事例とした研究は現時点では確認されない。 本研究の目的は、京阪神大都市圏に含まれる衛星都市である兵庫県加古川市を対象にFDs問題の事例研究を行い、同市における高齢者の買い物環境について考察し、FDs問題の解決策について模索することである。同市は、1990年ごろに大型店が次々と出店した地域で、中小規模のスーパーが受けた影響は大きい。また1960年代から1990年代半ばまで衛星都市として急激に人口が増加し、その時期に移り住んだ年齢層が一定であることから、現在急速に高齢化が進んでおり、中小小売業の衰退と高齢化というFDsの条件からも研究対象地域として適している。研究方法は、GISを用いて生鮮食料品店への近接性と高齢者の居住状況からFDsエリアを想定し、聞き取り調査により高齢者の買い物状況や地域特性について調査した。特に買い物難民の条件とされる経済・健康・孤独の3つの視点を重視した。今回は、山陽本線東加古川駅北側のA地区、加古川線厄神駅北西約2kmに位置するB地区の2つの住宅地区に居住する高齢者を対象に聞き取り調査を行った。 本研究によるFDsエリアに居住する高齢者への聞き取り調査の結果、経済・健康・孤独の全ての条件にあてはまる高齢者を見つけ出すことはできなかった。しかしながら、いずれかの条件にあてはまる人は多くみられた。A地区では、5年ほど前に地区の中心にあったスーパーが閉店し、スーパーは住宅団地の周辺部に限られるようになり、身体的に弱っている高齢者の買い物環境は悪化傾向にある。聞き取り調査によると、閉店したスーパーは、生鮮食料品の供給だけでなく、地域のコミュニティの場にもなっていたという。単なる生鮮食料品店の復活のみならずコミュニティの場としての復活を望む声も聞かれた。 B地区では、5年ほど前に地区唯一の食品スーパーが閉店してから2年間FDsの状態であったことが明らかになった。現在では、同じ場所に別のスーパーが出店しているが、住民への聞き取り調査によると経営状態は良くはないという。このままでは以前のようにつぶれてしまうのではないかと懸念する声も多く聞かれた。B地区のようにスーパー経営が難しい地区については、社会福祉サービスとして行政による最低限の生鮮食料品の供給体制整備が必要となっているのかもしれない。 今後高齢化が急速に進むと予想される加古川市においてFDs問題はいっそう深刻化していくものと考えられる。また、高齢化問題は日本全国において共通する傾向であり、今後もさまざまな地域でこういった問題が見られるであろう。FDs問題の根本的な解決のために、今後も様々な地域における研究蓄積が急がれる。 <参考文献> 岩間信之・田中耕市・佐々木緑・駒木伸比古・齋藤幸生2009. 地方都市在住高齢者の「食」を巡る生活環境の悪化とフードデザート問題―茨城県水戸市を事例として―. 人文地理61-(2): 29-45.

2 0 0 0 OA グラフ化されたデータの視覚的な正規性判断 –日独豪の非専門家を対象とした検討–

- 著者

- 山田 祐樹 Marmolejo-Ramos Fernando Roland Pfister Barrera-Causil Carlos

- 出版者

- 日本認知心理学会

- 雑誌

- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第17回大会

- 巻号頁・発行日

- pp.107, 2019 (Released:2019-10-28)

科学コミュニケーションにおける障害の一つが実験結果の理解の共有である。データを視覚化・抽象化するために様々なグラフが用いられるが,受け手にとっては難解であったり誤解が生じたりするため,適切な理解共有のためには適切なグラフ選択が必要であろう。そこで本研究では,グラフ化の仕方が受け手のデータ分布の理解に与える影響を検討した。日独豪3カ国の非専門家を対象としデータの正規性の判断を求めた。正規性は,公衆が普段接することの無い一方で,認知心理学にて頻繁に使用されるパラメトリック分析の根幹をなす。ここでは,同一のデータセットから作成された箱ひげ図,ヒストグラム,密度プロット,QQプロットの4種類のグラフを用いた。結果として,グラフの種類ならびに参加者の国籍や統計学習熟度によって正答率は大きく異なった。したがって,提示したい情報と受け手の属性に応じた柔軟なグラフ選択が科学コミュニケーションには重要である。

2 0 0 0 OA 近世末の民衆宗教における女性:不二道の場合

- 著者

- 宮崎 ふみ子

- 雑誌

- 恵泉女学園大学紀要 = Keisen University Bulletin

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.23-47, 2019-02

2 0 0 0 OA 古建築の動物文様とデザイン要素としての対数螺旋

- 著者

- 吉田 美穗子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.6_101-6_106, 2012 (Released:2012-05-30)

- 参考文献数

- 20

写真から喚起される時間印象が,境界拡張の生起に及ぼす影響を検討した。実験1では,写真から喚起される時間印象を調査するために,30枚の写真について 20個の形容語による評定が行われた。この結果,無時間・持続・変化の3種類の時間印象が写真によって喚起されることが示唆された。実験2では,実験1の結果に基づいて統制された刺激を 15枚用いて,3つの時間印象を喚起させる写真における境界拡張の程度を評定課題により測定した。その結果,時間印象が境界拡張関連することが示され,無時間の時間印象を喚起させる写真では,持続・変化の時間印象を喚起させる写真よりも境界拡張の程度が少ないという関係性が示唆された。これは,時間的な拡がりの豊富さと大きな空間的拡がりが相関すると解釈された。これらの結果から,写真の喚起する空間的拡がりと時間的拡がりの関係性の一端が実験的に明らかにされた。

- 著者

- 薬袋 秀樹 ミナイ ヒデキ

- 出版者

- 日本図書館協会

- 雑誌

- 図書館雑誌 (ISSN:03854000)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.6, pp.401-405, 1994-06

- 著者

- 薬袋 秀樹 ミナイ ヒデキ

- 出版者

- 日本図書館協会

- 雑誌

- 図書館雑誌 (ISSN:03854000)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.7, pp.477-481, 1994-07

2 0 0 0 OA わが国の公共図書館における読書案内サービス:1992年度版

- 著者

- 薬袋 秀樹 Hideki MINAI

- 出版者

- 薬袋 秀樹

- 巻号頁・発行日

- 1993-02-24

本論文は1992年度の日本図書館学会研究大会(福岡県)における研究発表の基となったものである。研究論文としてはまだまだ不十分であるが、テキストとしての要望があったため、ひとまず「1992年度版」として複製刊行した。なお、本書は1989年に発表した「『市民の図書館』における「貸出し」の論理」の続編に当るものである。

2 0 0 0 OA 植食性昆虫における適応放散:機能摂食群の進化的転換のパターンとメカニズムに着目して

- 著者

- 船本 大智 大橋 一晴

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.3-18, 2017-01-05 (Released:2019-01-05)

- 参考文献数

- 118

植食性昆虫は,自由摂食,虫えい食,潜葉,種子捕食といった多様な摂食様式をとる.摂食様式の進化的な転換は,植食性昆虫の適応放散において重要な役割を果たす.我々はこの総説で,植食性昆虫において摂食様式を多様化する要因や,摂食様式の転換パターン,それぞれの摂食様式のコストと利点,摂食様式の転換に関連した形質の変化について議論する.特に虫えい食と潜葉への転換に注目し,それぞれの摂食様式の適応的意義に着目した既存の仮説について議論する.最後に,この研究領域において今後行われるべき研究を提案する.

2 0 0 0 OA 「いき」の構造の代数学的構造について

- 著者

- 高坂 健次

- 出版者

- 桃山学院大学

- 雑誌

- 桃山学院大学社会学論集 (ISSN:02876647)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.5-27, 1984-07-10

- 著者

- Manish Kumar SHARMA Pooja DHAKNE Sidhartha NN P Ajitha REDDY Pinaki SENGUPTA

- 出版者

- The Japan Society for Analytical Chemistry

- 雑誌

- Analytical Sciences (ISSN:09106340)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.10, pp.1069-1082, 2019-10-10 (Released:2019-10-10)

- 参考文献数

- 175

- 被引用文献数

- 9

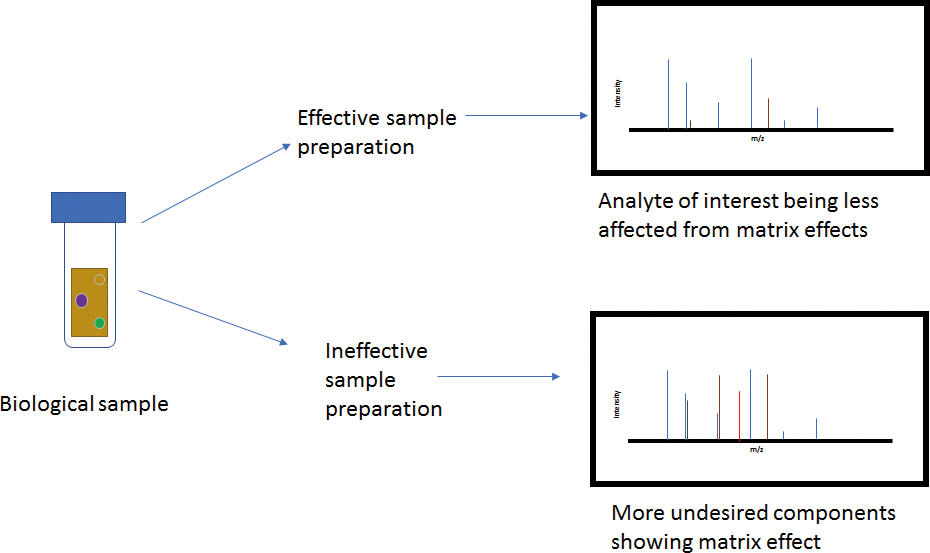

Sample preparation is a highly important and integral part of bioanalysis for cleaning up the complex biological matrices and thereby minimizing matrix effect. Matrix effect can jeopardize the precise quantification and adversely affect the reliability of liquid chromatography–mass spectrometry-based analytical results by alteration of analyte ionization. Matrix components result in suppression or enhancement of the intensity of analyte response. In spite of the high specificity and selectivity of tandem mass spectrometry, a relatively higher concentration of coeluted matrix elements present in biofluids may alter the efficiency of quantification of a bioanalytical method. Numerous literature reports different types of sample preparation techniques employed in bioanalysis. In this review, the strategies for selection of the appropriate sample clean-up technique in bioanalysis are discussed extensively. A paradigm shift in the arena of sample preparation and bioanalytical approaches involving the liquid chromatography–mass spectroscopic technique has been scrutinized. Current trends and possible future advancements in the field of biological sample extraction methods, including instrumental techniques are analyzed in detail.

2 0 0 0 IR 近代日本高等教育体制の黎明 : 交錯する地域と国と宣教界

2 0 0 0 IR 米国高等教育における学習成果アセスメント : 背景・論理・政治プロセス

2 0 0 0 IR 中国における大学立地の進展と周辺地域の変容

- 著者

- DILIBAIER AILI

- 出版者

- 埼玉大学

- 巻号頁・発行日

- 2015

identifier:学位記番号 : 博文化甲第21号

2 0 0 0 OA 理数科教育におけるテクノロジー活用の効果―メタ分析を通した研究成果の統合―

- 著者

- 中村 大輝 山根 悠平 西内 舞 雲財 寛

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.82-91, 2019 (Released:2019-07-05)

- 参考文献数

- 47

In this study, we estimated the overall effect of technology utilization in mathematics and science education. Integrating effect-size quantitatively, we collected data on the use of technology in mathematics and science classes in elementary, secondary, and higher education curricula in Japan. As a result of integrating the effect quantity of 11 papers extracted from previous research, it became clear that the average effect-size was g=0.40. This result revealed that the effect size was small to moderate on the use of technology in science education, and the effect size cannot be said to be great compared with other educational methods. Moreover, additional analysis revealed heterogeneity between the studies and that the effect quantity varies depending on the intended use.

2 0 0 0 IR 高等教育機関で活用できるeラーニング普及推進モデルの構築に関わる実践研究

- 著者

- 仲道 雅輝 ナカミチ マサキ Nakamichi Masaki

- 出版者

- 熊本大学

- 巻号頁・発行日

- 2018