1 0 0 0 OA 鉛入り黄銅の被削性におよぼす不純物の影響

- 著者

- 室町 繁雄 多々 静夫

- 出版者

- 社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- 日本金属学会会報 (ISSN:00214426)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.2, pp.100-113, 1970-02-20 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 3

1 0 0 0 OA アッバース朝時代の商業資本 -海上企業の形態-

- 著者

- 佐藤 圭四郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.69-83, 1963-08-30 (Released:2010-03-12)

1 0 0 0 OA アメリカの動物園の大型類人猿と行動研究

- 著者

- 中道 正之

- 出版者

- 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.297-303, 1999 (Released:2009-09-07)

- 参考文献数

- 6

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.60, pp.95-104, 2008-01-30 (Released:2012-08-01)

1 0 0 0 OA 居住福祉を担う民間非営利組織

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.60, pp.105-115, 2008-01-30 (Released:2012-08-01)

1 0 0 0 OA 京都のストック活用の事例から見る地域密着型住宅・不動産ビジネスの展望

- 著者

- 大島 祥子

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.60, pp.54-57, 2008-01-30 (Released:2012-08-01)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 若者とコレクティブハウス

- 著者

- 藤原 敬一

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.62, pp.56-60, 2008-07-31 (Released:2012-08-01)

- 参考文献数

- 2

1 0 0 0 OA 少子化における子育てと「ネットワーク居住」

- 著者

- 金 貞均

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2000, no.29, pp.33-38, 2000-03-31 (Released:2012-08-01)

- 参考文献数

- 6

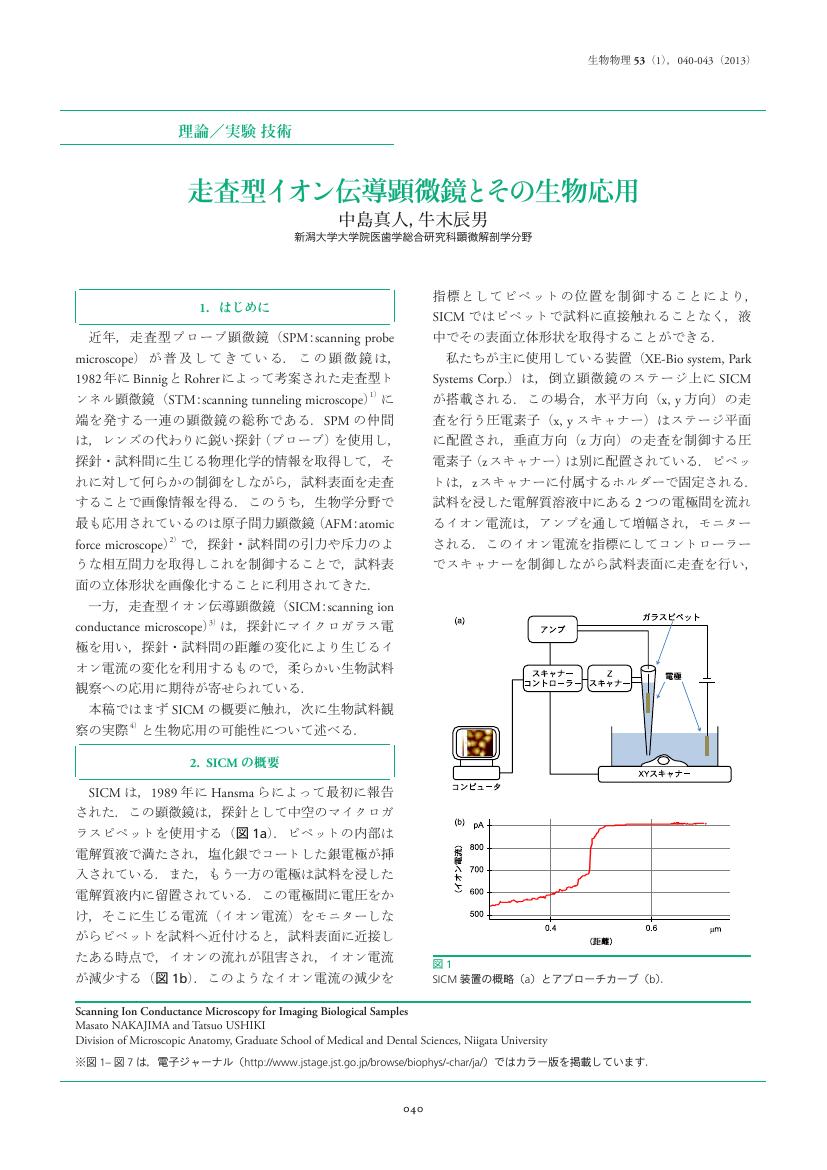

1 0 0 0 OA 走査型イオン伝導顕微鏡とその生物応用

- 著者

- 中島 真人 牛木 辰男

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.040-043, 2013 (Released:2013-01-29)

- 参考文献数

- 10

1 0 0 0 OA 優先富化現象—結晶構造と多形転移—

- 著者

- 田村 類 高橋 弘樹 生塩 孝則

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化学会誌 (ISSN:03694577)

- 巻号頁・発行日

- vol.2001, no.2, pp.71-82, 2001 (Released:2004-02-20)

- 参考文献数

- 31

有機ラセミ結晶の新しい自然光学分割現象を見いだし,これを優先富化現象と命名した.ラセミ結晶が優先富化現象を示すための必要条件を明らかにし,その機構を解明することを目的として,優先富化現象を示す化合物の誘導体や類縁体を合成し,これらの化合物の分子 · 結晶構造と優先富化現象の相関関係,これらのラセミ結晶の形態(ラセミ化合物,ラセミ混合物,ラセミ混晶の別)について系統的な研究を行った.その結果,X線結晶構造解析と融点相図の作成により,優先富化現象を示す化合物のラセミ結晶の形態は,きわめて秩序の高いラセミ化合物型の鏡像体間の混晶,あるいは中程度の秩序を持つ鏡像体間の混晶であることが判明した.一方,優先富化現象を示さない化合物のラセミ結晶の形態は,きわめて秩序の低い鏡像体間の混晶であることが示された.また,溶液中での鏡像体の会合構造を保持したまま結晶化したと考えられる結晶構造を得ることができたので,この構造を基にして,優先富化現象と密接に関連する結晶多形転移の機構を提唱する.

- 著者

- Gabriel Nunez

- 出版者

- The Keio Journal of Medicine

- 雑誌

- The Keio Journal of Medicine (ISSN:00229717)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.14-14, 2017 (Released:2017-03-25)

- 被引用文献数

- 2

The mechanisms that allow enteric pathogens to colonize the intestine and host immunity as well as the indigenous microbiota to inhibit pathogen colonization remain poorly understood. Our laboratory is using Citrobacter rodentium, a mouse pathogen that models human infections by enteropathogenic E. coli, to understand the mechanisms that regulate the colonization and clearance of the pathogen in the gut. These studies have revealed how the pathogen colonizes and replicates successfully early during infection and how host immunity and the indigenous microbiota cooperate to eradicate the pathogen in the later stage of the infection. The impairment of the immune system to control the barrier function of the intestine leads to pathogen invasion and the induction of a second layer of host protective immunity to limit the systemic spread of the pathogen.(Presented at the 1931st Meeting, January 17, 2017)

1 0 0 0 OA 3次元FEM解析による杭状・壁状配置併用型改良工法の詳細設計法の検討

- 著者

- 津國 正一

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集C(地圏工学) (ISSN:21856516)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.3, pp.313-327, 2014 (Released:2014-09-19)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

壁状改良と杭状改良を併用する新しい3次元的な改良形状を有する杭状・壁状配置併用型改良工法は,軟弱粘性土地盤上の高盛土の基礎への適用を想定して開発された工法で,既存工法に比べて盛土周辺地盤の変状抑止効果が高いという特長がある.3次元的な改良形状の効果を設計で反映させるために,地盤改良の設計では一般的でない3次元FEM解析を用いた詳細検討を,設計法の検討の一環として実施した. 解析コードMuDIAN1)を用いた3次元FEM解析により,壁状改良部である側部壁を盛土法肩部に配置すると最も変状抑止効果が高くなることを明らかにした.また,3次元FEM解析を用いた熊本宇土道路での試験施工のシミュレーションを通じて,3次元FEM解析で行う詳細設計法を検証した.

1 0 0 0 OA Sigma-1受容体賦活化によるミトコンドリア機能制御とうつ病治療法の確立

- 著者

- 森口 茂樹 福永 浩司

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.147, no.4, pp.206-210, 2016 (Released:2016-04-09)

- 参考文献数

- 20

近年,うつ病患者の増加は深刻な社会問題であり,なかでも,うつ病治療薬であるparoxetine,fluvoxamineなどの選択的セロトニン再取り込み阻害薬(selective serotonin reuptake inhibitors:SSRIs)が治療効果を示さない難治性うつ病患者の増加が注視されている.私達は,sigma-1受容体欠損マウスがうつ様症状を発現することから,難治性うつ病治療におけるSSRIsに代わる新しい治療標的としてsigma-1受容体賦活化作用を提唱している.Sigma-1受容体は,神経細胞の小胞体に局在し,inositol 1,4,5-triphosphate(IP3)受容体を介して小胞体からミトコンドリアへのカルシウム輸送を担う分子シャペロンである.私達はcalcium/calmodulin-dependent protein kinase IV(CaMKIV)欠損マウスにおいて,うつ様症状の発現と海馬歯状回におけるadult neurogenesis(神経新生)の低下を見出しており,CaMKIV欠損マウスを難治性うつ病のモデルマウスとしてsigma-1受容体作動薬の効果を検討した.CaMKIV欠損マウスのうつ様症状はsigma-1受容体に親和性のないparoxetineは改善効果を示さないが,sigma-1受容体に親和性の高いfluvoxamineは有意な改善効果を示した.さらに,CaMKIV欠損マウスに対して,sigma-1受容体アゴニストであるSA4503がうつ様症状を改善した.FluvoxamineおよびSA4503によるCaMKIV欠損マウスのうつ様症状の改善効果には,神経新生と密接に関与するprotein kinase B(Akt)およびextracellular signal-regulated kinase(ERK)の活性化,続いてbrain-derived neurotrophic factor(BDNF)の産生亢進が関与していた.私達の研究結果は,sigma-1受容体賦活化が難治性うつ病の治療法になる可能性を示している.

1 0 0 0 OA 銃剣道突き動作の重心運動

- 著者

- 大道 等 隈部 浩臣

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.39-40, 1991 (Released:2012-11-27)

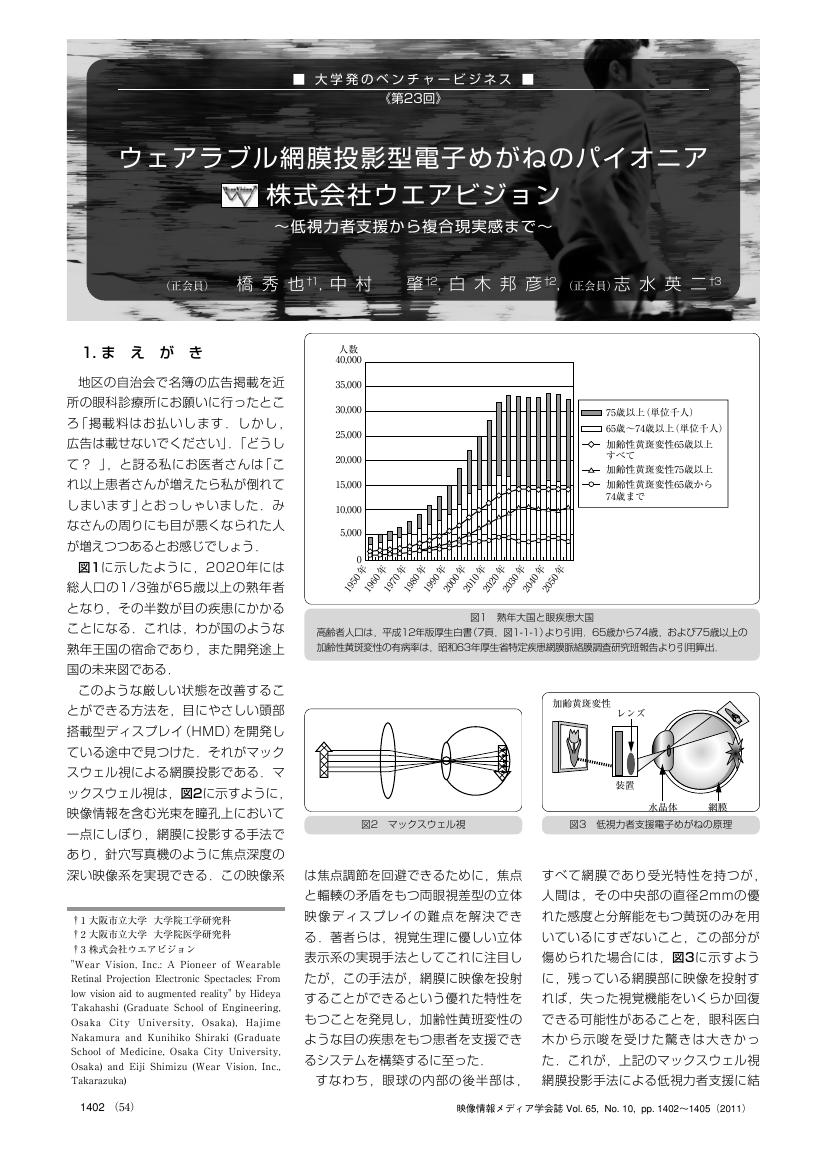

- 著者

- 高橋 秀也 中村 肇 白木 邦彦 志水 英二

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.10, pp.1402-1405, 2011 (Released:2013-10-01)

- 参考文献数

- 6

1 0 0 0 OA NPY-Y5受容体ノックアウトマウスの摂食ペプチド発現の制御と摂食

- 著者

- 樋口 宗史 山口 剛 仁木 剛史

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.127, no.2, pp.92-96, 2006 (Released:2006-04-01)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2 3

摂食行動は中枢視床下部摂食中枢の神経細胞に存在する10種あまりの摂食関連神経ペプチド遺伝子の発現により精密に調節されている.その主体をなすものは視床下部弓状核にある摂食誘導性のNPY/AgRP神経と摂食抑制性のα-MSHを産生するPOMC(proopiomelanocortin)神経の拮抗的支配であることが明らかになってきた.NPYは弓状核NPY-Y1とY5受容体を介して最も強い摂食誘導を引き起こす中枢内在性の神経活性ペプチドである.絶食負荷は摂食行動を強く誘導するが,これは末梢での血糖,インスリン,レプチンの低下が摂食中枢の神経ペプチドNPY/AgRP遺伝子転写を誘導し,逆に摂食抑制性のPOMC,CART遺伝子を抑制することに依る(血糖恒常説,脂肪恒常説).摂食関連ペプチド群の中でNPY遺伝子発現系が摂食調節にどのように関わるかを調べるために,NPY-Y5受容体ノックアウトマウスの摂食行動と脳内摂食関連ペプチド遺伝子発現の変化が調べられた.急性投与ではNPY受容体Y1,Y5アンタゴニストはそれぞれ摂食行動を有意に抑制するが,NPY-Y5受容体の生後よりの持続的遮断を反映するY5受容体ノックアウトマウスでは逆に特徴的な肥満と,それに伴う自由摂食時と絶食負荷時の摂食量の増加が認められた.自由摂食時の視床下部弓状核でのNPY遺伝子発現は著しく減少していたが,摂食抑制性のPOMC遺伝子発現は弓状核で有意に減少していた.絶食負荷時にはこれらの遺伝子発現の変化が増強された.NPY受容体ノックアウトを用いた実験から,NPY神経系が持続性遮断されるような状態では他の摂食関連遺伝子発現,特にPOMC遺伝子発現が視床下部摂食中枢で代償的に変化する代償機構の存在が明らかになった.

1 0 0 0 OA 代謝酵素誘導を伴う薬物間相互作用のモデリング&シミュレーション

- 著者

- 山下 富義

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.147, no.2, pp.95-100, 2016 (Released:2016-02-10)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 2

代謝酵素を介した薬物間相互作用は薬物療法上大きな問題となっており,医薬品開発段階でもその予測・評価が求められている.生体の階層構造を考慮した生理学的速度論モデルはin vitro-in vivo補外予測に有効であり,医薬品開発ガイドラインの中でもモデリング&シミュレーションの一手法として活用が推奨されている.しなしながら,酵素誘導を伴う薬物間相互作用に関しては,遺伝子の転写・翻訳を伴う現象であることから予測はかなり難しい.筆者らは,CYP3A4の強力な誘導薬であるリファンピシンを例として,生理学的速度論モデルと酵素誘導ダイナミクスとを組み合わせて酵素誘導による薬物間相互作用の予測に成功した.さらに,この薬物間相互作用モデルを,近年活発に開発が進められているシステムバイオロジー関連のオープンプラットフォーム(CellDesigner/PhysioDesigner)上に再現した.これらのプラットフォームはモデルの共有・再利用性に優れており,現在注目を集めているシステム薬理学研究に有効なツールとなる.

1 0 0 0 OA 肥満女性に対する運動処方種目としての水中運動の有用性

- 著者

- 重松 良祐 田中 喜代次 大島 秀武 三村 寛一

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.179-187, 1996-02-01 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 44

- 被引用文献数

- 5 1

This study was conducted to determine the effect of exercise training in water (water exercise) in sedentary obese women. Twenty-three women, aged 23-58 years (mean±SD 41.7±11.7), partici pated in this study. Any volunteer with diagnosed disease or taking prescribed medication that might influence the outcome of this study was excluded from participation. The women were allocated either to the exercise group (n =15, weight =65.2±12.3 kg, %body fat=39.2±7.0%) or the control group (n = 8, 62.4±8.3 kg, 34.0±2.4%), respectively. The exercise program consisted of dynamic movements for 60 minutes per session, three days per week for 16 weeks. The exercise intensity was set at approximately 65% of the age-related maximal heart rate. The attendance rate on the program was 89.2±3.0%. The body mass and %body fat of the exercise group decreased significantly by 4.7±1.9 kg (P<0.05) and 3.6±2.4% (P<0.01), respectively, compared with the preexercise values. Significant improvements in their aerobic capacity, trunk flexibility and vertical jump (P<0.05) were also observed. Their energy intake and the amount of other daily physical activity remained essentially unchanged throughout the study. No significant changes in any of the parameters measured occurred, in the control group. These findings indicate that water exercise improved the body composition and physical fitness of obese women.

1 0 0 0 OA 姫島火山の沿岸海底から放出されている遊離ガスの化学·同位体組成

- 著者

- 大沢 信二 三島 壮智

- 出版者

- 特定非営利活動法人日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.31-36, 2017-03-31 (Released:2017-03-28)

- 参考文献数

- 15

Free CO2 gas of deep (mantle+subducting slab) origin has been discharging accompanied by cold spring water of Hyoshimizu Hot Spring located at the eastern coast of Himeshima island, which is a Pleistocene volcanic island located northeast of Kyushu, Japan. On the western side of this island, it can be also observed free gas upwelling off the coast of Nishiura village. Therefore, we sampled upwelling bubble gas for the first time and report chemical and isotopic compositions of the sample gas. The major chemical component of the bubble gas from the Nishiura submarine gas discharge (Nishiura SGD) is CO2 as in the gas associated with the Hyoshimizu Hot Spring. The He-Ar-N2 relative composition and the 3He/4He-4He/20Ne relation of the Nishiura SGD gas are common with those of the free gas of Hyoshimizu Hot Spring and indicate that the Nishiura SGD gas will be of deep origin. However, the Nishiura SGD gas is rich in CH4 while its concentration in the free gas in Hyoshimizu Hot Spring is negligibly small. The carbon isotope composition (δ13C) of CH4 in the Nishiura SGD gas suggests that it should be of abiogenic origin. Since we found gases released on the eastern and western coasts of Himeshima island are both derived from deep, it is expected that such deep-originated gas seeps out to the atmosphere from ground inland of Himeshima island.

1 0 0 0 OA 人間安全保障概念の再検討とアフリカ研究

- 著者

- 佐藤 誠

- 出版者

- 日本アフリカ学会

- 雑誌

- アフリカ研究 (ISSN:00654140)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, no.71, pp.101-106, 2007-12-31 (Released:2012-08-13)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 1

アフリカにおける人間の安全保障研究が提起している第一の論点は,人間の安全保障概念の再検討である。そこでは,「人間」を個人に限定せずにコミュニティで生きる者として捉える視点,さらに個人やコミュニティごとに安全が不平等である現実を認識することが必要である。また人間中心主義ではなく,他の生命体と共生する安全保障でなければならない。第二の論点は,人間安全保障と国家(国民)安全保障との関連である。国家から国民の安全を守るだけでなく,国家の正統性を再構築し国家に国民の安全を守らせる課題が不可欠であることを,アフリカの現実は示している。第三の論点は,「欠乏からの自由」と「恐怖からの自由」およびダウンサイド・リスクへの対処という考え方に関わっている。アフリカにおける人間の安全保障研究は,大半が「欠乏からの自由」に集中している。だが,「恐怖からの自由」に対する侵害に目を瞑ったまま「欠乏からの自由」すなわち開発に集中するだけでは,アフリカの現実に向き合ったことにならない。ダウンサイド・リスクは重要な提起だが,公共領域の責任を問わずに私的な対応でリスクに対処させる方向性も秘めている。欠乏のみならず恐怖の現実にどうむきあうか,そこに一つの課題がある。