1 0 0 0 OA 補間問題における対数正規 Kriging 法とCPDF法の等価性

- 著者

- 野田 茂 星谷 勝

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)

- 巻号頁・発行日

- vol.1999, no.633, pp.41-59, 1999-10-21 (Released:2010-08-24)

- 参考文献数

- 27

複数地点で観測値が与えられた条件付対数正規確率場において, 不偏推定・最小誤差共分散規範に基づく Kriging 法と条件付確率密度関数法には固有な差があるのであろうか. この疑問に答えるため, 前者から導いた最適推定値, 推定誤差共分散, 後者からの条件付平均値, 条件付共分散の検討結果ならびに数値分析の結果, 1) 最適推定値と条件付平均値は完全に一致すること, 2) 推定誤差共分散は条件付共分散と異なること, 3) 推定誤差共分散は観測位置のみに依存し, 観測値に無関係であるが, 条件付共分散は観測値に依存すること, 4) 推定誤差共分散は条件付シミュレーションに関与しないことが見出された. 2つの方法は正規確率場において完全に等価であるが, ここで指摘した知見は条件付正規確率場とは異なる性質である.

1 0 0 0 OA 酵素法のみで反応が見られたmimicking抗Sの3例

- 著者

- 猪股 真喜子 山口 千鶴 奥津 美穂 奥村 亘 富樫 ルミ 長沼 良子 沼澤 ひろみ 渡會 通宜 安田 広康 北澤 淳一

- 出版者

- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会

- 雑誌

- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.489-494, 2010 (Released:2010-09-10)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

間接抗グロブリン法陰性で酵素法のみで反応し,抗Sと同定された3症例を経験し,mimicking抗Sと証明したので報告する. S抗原は酵素で破壊され通常は酵素法では検出できないため,同種抗Sではなくmimicking抗Sを疑い精査した.同種抗SであればS抗原陽性血球のみで吸着されS抗原陰性血球では吸着されないが,mimicking抗SであればS抗原陽性血球と陰性血球の両方で吸着されるため,証明方法として,抗体の吸着試験を実施した.結果は,3症例とも両方の血球で吸着されたことからmimicking抗Sと証明された.今回提示した3例のうち,1症例は輸血を受けず,1症例でS抗原陰性血20単位が輸血されたが溶血性輸血副作用は見られなかった.また他の1症例は妊婦であったが,妊娠経過中に抗体価の上昇は見られず,新生児溶血性疾患も認めなかった.

1 0 0 0 OA 味噌熟成中の酵母と乳酸菌に関する研究

- 著者

- 小泉 幸道 羽鳥 久志 柳田 藤治 伊藤 明徳 山口 元之

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.3, pp.206-210, 1981-03-15 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 5

酵母と乳酸菌の添加割合を変えた時の菌の増殖に及ぼす影響を, 液体培地と味噌醸造において検討し, 同時に成分の変化についても調べた。1. 液体培地と味噌醸造においては, 初発菌数に関係なく, 始めに乳酸菌の増殖が著しかった。また初発乳酸菌数が多い程, pH下降も早く, maximum stateに達する日数も早かった。2. 味噌醸造において, 熟成初期にアルコールが急激に生成されると, 乳酸菌の増殖はみられなかった。3. 味噌醸造における遊離アミノ酸については, 菌数の添加割合に関係なく全体的に増加し, 特にLys・Arg・Glu・Leuが多く生成された。4. 味噌醸造における有機酸と色の冴えについては, 乳酸菌の添加割合が多い程, 含量も多く冴えもよかったが, 乳酸菌の増殖が緩慢な場合は有機酸の変化はみられなかった。5. 官能試験においては, 乳酸菌の添加割合が多い程, 塩馴れ, 味のしまりが良かったが, やや酸味が強く感じられた。

1 0 0 0 OA 耐塩性乳酸菌による食品の変敗とその防止

- 著者

- 末澤 保彦 田村 章

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.2, pp.94-99, 2008-02-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 29

通常, 食品の変敗において, ガスが発生し膨化する原因菌は酵母とされてきたが, 今回, のり佃煮のガスと異臭の発生は耐塩性乳酸菌であるLactobacillus fructivoransが原因菌であることを解説いただいた。次に, 味噌や醤油加工品などの耐塩性乳酸菌による変敗, さらに, 食品の変敗防止対策, 食品工場の微生物汚染防止対策についても解説いただいた。

1 0 0 0 OA 満洲国及び内蒙古産Apus numidicus GBUBEに就きて

- 著者

- 木場 一夫

- 出版者

- 日本陸水学会

- 雑誌

- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3-4, pp.473-480, 1939-03-31 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 OA ロバート・オーエンにおける集団と教育その労働・労働者観との関連

- 著者

- 諏訪 義英

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.47-56, 1965-03-30 (Released:2009-01-13)

- 参考文献数

- 34

1 0 0 0 OA 乳酸菌の特性と利用について

- 著者

- 森地 敏樹

- 出版者

- 日本乳酸菌学会

- 雑誌

- 日本乳酸菌学会誌 (ISSN:1343327X)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.71-75, 1998-03-31 (Released:2012-09-24)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 乳酸菌の同定の考え方とその手法

- 著者

- 岡田 早苗

- 出版者

- 日本乳酸菌学会

- 雑誌

- 乳酸菌研究集談会誌 (ISSN:21870438)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.41-47, 1991-09-09 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 11

1 0 0 0 OA 生肉の生菌数測定法の検討

- 著者

- 久保倉 洋子

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.7-13_1, 1983-02-05 (Released:2009-12-11)

- 参考文献数

- 18

低温流通生肉のより適切な生菌数測定法を確立し, 合わせて生菌数に及ぼす各種要因の影響を解析する目的で, 冷蔵, 冷凍生肉 (牛, 豚, 鶏カット肉各40例) の生菌数を, 3種の試料接種法, すなわち, 塗抹法 (培地温度5°) 及び混釈法 (培地温度50°及び60°) と, 6種の培養温度 (7°,25°,30°,32°,35°,37°) とを組合わせた培養法で求め統計処理を行った. 1) 接種法別にみた生菌数は, いずれの培養温度とも塗抹法で最も高く, また, 培養温度別にみた生菌数は, いずれの接種法とも25°培養で最も高かった. 従って, 塗抹, 25°培養法で最も多い生菌数が得られた. 2) この方法で得られた生菌数は, 食品衛生検査指針による35°培養法で得られた生菌数よりも有意 (p≦0.01) に多かった. 3) 25°とその他の培養温度で得た生菌数の間に有意 (p≦0.05またはp≦0.01) の相関関係がみられた. 4) 生菌数に影響する要因としては, 生肉の流通様式 (冷蔵, 冷凍) が最も重要で, 次いで肉種, 培養温度, 接種法の順であった.

1 0 0 0 OA スポーツ新時代のソフトロボティクス

- 著者

- 伊坂 忠夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本生体医工学会

- 雑誌

- BME (ISSN:09137556)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.11, pp.1-1, 2002-11-10 (Released:2011-09-21)

1 0 0 0 OA 八幡の戦災復興と守田道隆

- 著者

- 橋田 光太郎

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.100233, 2015 (Released:2015-04-13)

本研究は「都市地理学の視点から見た八幡の変遷に関する研究」の一部をなすもので,研究の目的は旧八幡市の戦災を概観し,市長・守田道隆が展開した復興内容を明らかにすることである。検討の際には,地域形成者としての公権力や為政者の重要性に着目して考察した。

1 0 0 0 OA 食品加工と脂質変化

- 著者

- 金田 尚志

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.4, pp.250-256, 1972-04-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 56

1 0 0 0 OA 膵管癒合異常を伴った膵管内乳頭粘液性腫瘍の1例

- 著者

- 斉藤 良太 島田 淳一 北村 博顕 遠山 洋一 柳澤 暁 矢永 勝彦

- 出版者

- 日本臨床外科学会

- 雑誌

- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.4, pp.1035-1040, 2013 (Released:2013-10-25)

- 参考文献数

- 16

症例は50歳の男性で,上腹部違和感にて近医受診,腹部USにて膵頭部の膵管拡張を指摘され当院紹介となった.MRCPにて膵頭部に非特異的な走行を示す蛇行した膵管像を認め,一部は嚢胞状に拡張しており分枝型の膵管内乳頭粘液性腫瘍と診断した.経過観察としていたが初診から2年後のMRCPにて嚢胞径が32mmに増大し,かつ壁在結節を疑う所見を認めたため悪性を否定できず幽門輪温存膵頭十二指腸切除を施行した.摘出標本の膵管造影を行ったところ,背側膵管と腹側膵管が各々の下枝を介して癒合する膵管癒合異常を示し,広岡らの分類における分枝癒合型2型に相当すると考えられた.病理組織学的診断では微小浸潤を伴った膵管内乳頭粘液性癌であった.非常に稀な膵管像を呈した膵管内乳頭粘液性腫瘍の1例と考えられるため報告した.

1 0 0 0 OA 子牛における腸間膜の長軸捻転の1例

- 著者

- 山岸 則夫 入江 陽一 能登 はる菜 浪岡 徹 岡田 啓司 大澤 健司 内藤 善久

- 出版者

- 日本家畜臨床学会 ・ 大動物臨床研究会

- 雑誌

- 日本家畜臨床学会誌 (ISSN:13468464)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.16-19, 2006-06-10 (Released:2009-04-22)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

30日齢のホルスタイン種子牛1頭(雄)が、急性に落ち着きなく寝起きを繰り返し、起立時には腹部を蹴り上げるなどの疝痛症状を示した。排便量は少なく、腹部は進行性に膨満し振盪にて拍水音が聴取された。血液一般検査では、白血球数の著しい増加が顕著であった。腹部X線検査では、ガスが膨満しループ状になった小腸が腹腔内全域に観察された。右〓部切開による試験的開腹では、ガスで膨満した小腸が腹腔内に充満していた。触診にて腸問膜根の約180°反時計方向への捻転を確認し、これを用手的に整復した。術後、症例は速やかに回復した。

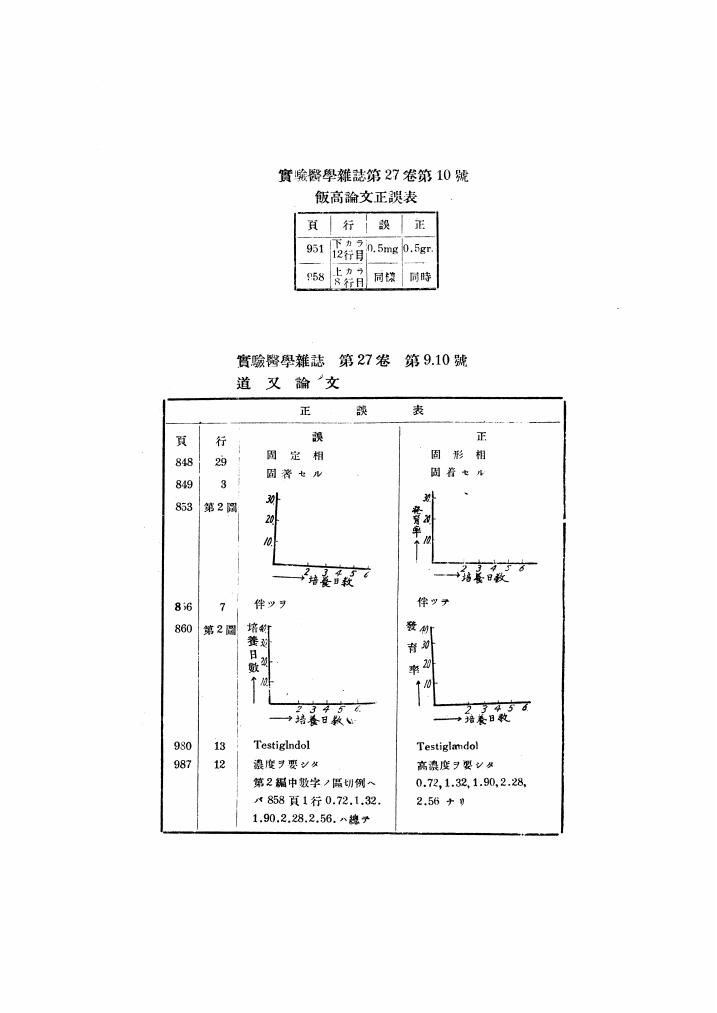

1 0 0 0 OA 正誤表

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 実験医学雑誌 (ISSN:18836976)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.1, pp.e1c-e1c, 1944 (Released:2011-06-17)

1 0 0 0 OA 伊豆七島の鳥類について

- 著者

- オースチン オーエル

- 出版者

- The Ornithological Society of Japan

- 雑誌

- 鳥 (ISSN:00409480)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.59, pp.262-267, 1949-12-20 (Released:2009-02-26)

- 被引用文献数

- 1

筆者は1947年5月に3週間大島より青ケ島迄の伊豆七島の主島全部を訪れ又1949年4月には最南端の想婦岩から北は鵜渡根島迄を視察する事が出來た。各島の鳥類は人爲的干渉が少い爲日本本土に於けるより遙かに其數多く且入を恐れない。然し大島,新島,八丈島には第二次世界大戰中強力な守備隊が置かれた爲他の島より鳥類が少い。青ケ島の鳥類は良く保存されて居てアメリカに於けると變りない。即ち此の島ではカラスバトやアカコツコは庭先に普通に見られる鳥なのである。三宅島に1939年に輸入されたコジュケイは今や至る處に多い。種類別の記事は日本鳥類目録第3版及び山階氏の論文(「鳥」1942)に示された伊豆ま七島産鳥類の上に追加又は變更を要すると思はれる17種に關してのみ記載した。

1 0 0 0 OA 奨励論文賞受賞にあたって

- 著者

- 千葉 元気 都築 誉史

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.4, pp.555-556, 2015-12-01 (Released:2016-06-01)

1 0 0 0 OA ミトコンドリアの融合と分裂

- 著者

- 伴 匡人 後藤 雅史 石原 直忠

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.27-33, 2014-12-20 (Released:2015-12-20)

- 参考文献数

- 29

ミトコンドリアは細胞内のエネルギー生産のみならずさまざまな細胞機能に関与する多機能なオルガネラである.ミトコンドリアは細長く枝分かれ構造をもつが,同時に活発な融合と分裂サイクルによりその形態を変化させており,このダイナミクスの制御には種を超えて保存されたGTPase群が機能している.近年,哺乳類においてこれらの関連遺伝子の欠損マウスが構築されたことで,初期発生や組織形成への効果など個体における機能が明らかになりつつある.さらに精製タンパク質や人工脂質膜小胞を用いた解析により,融合・分裂の際のGTPaseの挙動,脂質膜形態の変形機構が示されつつある.また最近ではミトコンドリアの形態制御異常が,神経変性疾患,代謝疾患や老化などに関与することから,融合と分裂の分子機構はさらに大きな注目を集めつつある.ここでは哺乳類を中心にミトコンドリアの形態制御に関する最新の知見を踏まえて概説する.

1 0 0 0 OA 圧力容器品質保証体制の基本概念

- 著者

- 成瀬 清彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本高圧力技術協会

- 雑誌

- 圧力技術 (ISSN:03870154)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.3, pp.137-142, 1979-05-25 (Released:2010-08-05)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 癌と静脈血栓塞栓症

- 著者

- 福田 幾夫

- 出版者

- 日本癌病態治療研究会

- 雑誌

- W'waves (ISSN:18810241)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.29-30, 2005-05-31 (Released:2009-10-16)