1 0 0 0 OA 有島武郎「死と其前後」論 : 夫婦の愛をめぐって

- 著者

- 中村 建

- 出版者

- 北海道大学大学院文学院

- 雑誌

- 研究論集 (ISSN:24352799)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.111-123, 2023-01-31

有島武郎の戯曲「死と其前後」は従来、作者自身及び病死した作者の妻に関する伝記的事実に大きく傾斜した研究が多くを占めている。また、この作品の解釈も前述の事実を踏まえた上で死に対する夫婦の愛の勝利といった見方が主流であり、テクストに即した研究が不足していると言わざるを得ない。そこで本稿では、特に同時代においてなされた夫婦の「愛の勝利」という解釈が、近代日本におけるメーテルリンク受容と関わりのあったものであることを示すとともに、テクストに即して「愛の勝利」の内実を明らかにする。後年、「メーテルリンクの季節」と呼ばれた当時、三角関係を題材とした『アグラヴェーヌとセリセット』がしばしば話題され、有島も小説に引用し、「死と其前後」への評価でも引き合いに出されるほどであった。しかし当時の受容は、難解な戯曲の内実を深く理解していたものというよりも、戯曲というジャンルが運命や人の内面を直感的に表現できるという一種の神秘主義的なものであり、そのような文脈の中で「死と其前後」も受容されたのであった。次に、夫婦の愛について戯曲のテクストに即して分析を試みる。この戯曲は「愛の勝利」として評価されてきた一方、その愛について否定的な評価も根強い。筆者はこれを愛を相対化する回路として評価しつつ、有島の「恋愛の多角性」の主張との関連から考察を試みる。有島は晩年、同時に複数の人物に恋愛するという「恋愛の多角性」を唱えていた。劇中、何人もの女性に誘惑を感じてきたことを告白する夫は、そのような有島の後年の主張を予期させるものである。また、夫からの愛を疑う瀕死の妻へのそのような夫の告白は、妻との愛を確認しつつもその愛の不可能性を露呈するものである。以上の内容から、「死と其前後」における愛の勝利と不可能性は、有島が自己と他者の同化を唱えた一方で認識を自己批判するような晩年への変遷を予見させるものであると言える。

1 0 0 0 OA 椎間板ヘルニアの自然吸収について

- 著者

- 菊池 太朗 中村 孝文 池田 天史 藤本 徹 坂本 吉弘 成尾 政一郎 高木 克公

- 出版者

- West-Japanese Society of Orthopedics & Traumatology

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.515-519, 2000-03-25 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

Many authors have reported that disc herniation can be resorbed by monocytic phagocytosis. However, how the recruitment of monocytes is triggered is still unknown.We investigated monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) by using the experimental rat model in vivo and rabbit model in vitro to ascertain the precise mechanism of macrophage recruitment in the early phase of disc resorption.The autologous intervertebral discs from tails of Wister rat were subcutaneously implanted into the abdomen. These discs were used for immunohistochemical study. Additionally, we employed tissue culture models of rabbit's discs, and the quantification of MCP-1 in these media was performed.MCP-1 positive disc chondrocytes were observed in the nucleus pulposus and the inner annulus fibrosis on the third day. Monocyte derived macrophages were considerably observed around the intervertebral disc by the seventh day. The MCP-1 induced by rrlL-1β or rrTNFα indicated its peak volume at 12 hours and at 18 hours after incubation.Our study suggests that intervertebral disc chondrocytes have chemotactic properties and play an active role in the recruitment of monocytes involved in disc resorption. Moreover, inflammatory cytokines induce and regulate the production of MCP-1 in the intervertebral disc cells.

1 0 0 0 OA スギ花粉アレルゲンの局在とその起源

- 著者

- 中村 澄夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本顕微鏡学会

- 雑誌

- 顕微鏡 (ISSN:13490958)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.50-54, 2007-03-30 (Released:2011-04-13)

- 参考文献数

- 15

- 著者

- 髙木 聖 安藤 直樹 中村 優希 今村 康宏

- 出版者

- 日本義肢装具学会

- 雑誌

- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.98-103, 2012-04-01 (Released:2014-01-15)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 4

回復期リハビリテーション病棟(リハ病棟)において下肢装具を処方した脳卒中片麻痺患者を当院一般病棟からリハ病棟に転棟した群(A群)と急性期病院から当院リハ病棟に転院した群(B群)の2群に分け,発症から装具作製までの日数ならびに総入院日数について比較・検討した.両日数ともにA群で有意に短く,早期装具作製が総入院日数の短縮につながる一要因であると考えられた.また,転院時期や転院から作製までの日数がそれらに影響をおよぼすことが示唆された.急性期病院とリハ病棟の双方が装具処方に対する認識を共有し,早期処方,スムーズなリハの継続,そして早期の在宅復帰につながるよう地域連携パスが有効に運用されることが望まれる.

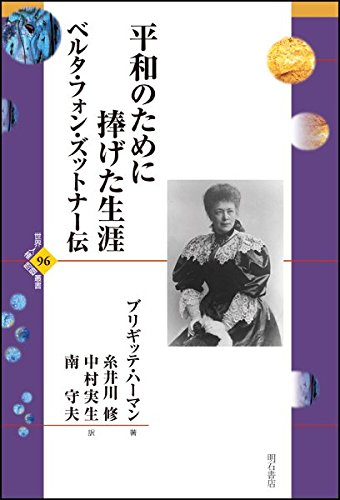

1 0 0 0 平和のために捧げた生涯ベルタ・フォン・ズットナー伝

- 著者

- ブリギッテ・ハーマン著 糸井川修 中村実生 南守夫訳

- 出版者

- 明石書店

- 巻号頁・発行日

- 2016

- 著者

- 豊島 功 中村 信明

- 出版者

- 公益社団法人 日本放射線技術学会

- 雑誌

- 画像通信 (ISSN:1345319X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.36-42, 2010-03-01 (Released:2017-07-14)

1 0 0 0 OA 酒造好適米「吟の夢」の品種特性

- 著者

- 上東 治彦 中村 幸生 森山 洋憲 溝渕 正晃 菅野 信男 永田 信治 味園 春雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.10, pp.840-848, 1999-10-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

高知県で育成された酒造好適米品種「吟の夢」について, 高知県産「山田錦」を対照として酒造適性試験, および醸造試験を行った結果, 以下のような知見を得た。(1) 吟の夢は, 山田錦に比べ稈長が17cm程度短く, 耐倒伏性やイモチ耐病性には中程度の強さを示す。山田錦対比119%の多収であり, 心白発現率は75.3%と高い。(2) 70%精白米の酒造適性試験では, 吟の夢の玄米千粒重は25.0gと山川錦より1.6g程度小さいが, 20分および120分吸水性ともに山田錦より高く, 消化性のBrix, フォルモール窒素は山田錦とほぼ同程度, 粗タンパク含量は吟の夢が4.32%と山田錦よりやや低かった。(3) 吟の夢と山田錦の老化の起こり易さを比較した結果, 吟の夢が老化しやすかった。(4) 40%精白米の小仕込試験においては, 吟の夢の精米時間は短い傾向を示したが, 無効精米歩合や白米の粒度分布の変動率は山田錦とほぼ同じであった。40%精白米の粗タンパク含量およびPB-II/PB-I比は吟の夢が山田錦より低かった。製成酒では吟の夢は山田錦より日本酒度の切れ, アルコール生成が良好であり, 酸度, アミノ酸度, 紫外部吸収は低くて, 官能評価も良好であった。(5) H 10 BYの吟の夢の実地醸造では, 吟の夢の白米千粒重は対照品種より小さかったが, 粗タンパク含量は対照品種より低いものが多く, 兵庫県産山田錦とほぼ同等であった。製成酒のアミノ酸度は, 対照品種と同等であった。

1 0 0 0 岸信介に仕えた35年

1 0 0 0 OA 幕末関東剣術流派伝播形態の研究(2)

- 著者

- 中村 民雄

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.Supplement, pp.51, 1997 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA 13、14 世紀のアムール河下流域の寒冷化についての事例提供

- 著者

- 中村 和之

- 出版者

- 函館大学

- 雑誌

- 函館大学論究 (ISSN:02866137)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.59-69, 2021-10

During the 13th and 14th centuries, the water in the lower Amur basin began to freeze. This climatic event lasted from the eighth month of the lunar calendar until the fourth or fifth month of the following year when thawing began. Such records are found in the Chinese historical sources of the 13th and 14th centuries. Compared with early 20th century data, it can be seen that the climate in the 13th and 14th centuries was cold. The example shows evidence of cooling in the high latitudes of Eurasia.

1 0 0 0 OA コムギの種子休眠性を制御する遺伝子 MFT遺伝子の発芽抑制機能

- 著者

- 中村 信吾

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.5, pp.272-273, 2013-05-01 (Released:2014-05-01)

- 参考文献数

- 5

1 0 0 0 OA 日本の近代化と写実主義短歌の生成

- 著者

- 中村 眞人

- 出版者

- 東京女子大学

- 雑誌

- 東京女子大学紀要論集 (ISSN:04934350)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1, pp.1-25, 2022-09-30

Tanka is a form of traditional Japanese short poem with a syllabic metre. Along with the modernization of Japanese society, a literary movement of realist tanka reform emerged and aimed at universality of emotional expression while describing objective facts and things.This article examines the works of Mokichi SAITŌ, Bunmei TSUCHIYA and other poets of the Araragi school. These poets published in the periodical Araragi, and they were highly influential among Japanese literary practitioners. They regarded an ancient poetry book, the Manyōshū, as an important poetic model.日本が近代社会を形成していく過程で、短歌を、伝統的な形式を踏まえつつも文学としての普遍性を志向する文芸に革新する運動が興った。雑誌『アララギ』に拠る人々は、写実主義を標榜し、『万葉集』を模範としながら、大衆的な広がりをもった文芸活動を実践した。斎藤茂吉はヨーロッパ滞在の体験や、飛行機への搭乗の体験などを素材として、近代にふさわしい短歌の様式を創り出した。土屋文明は、あえて殺風景な都市景観を即物的に描写しつつ、短歌の韻文としての格調を確立した。茂吉と文明は、『万葉集』における写実的な心情の表現と民衆的な基礎を尊重した。

1 0 0 0 OA 視床失語とは何か─無関連錯語から背景に迫る─

- 著者

- 中島 明日佳 船山 道隆 中村 智之 稲葉 貴恵

- 出版者

- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会

- 雑誌

- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.3, pp.328-337, 2020-09-30 (Released:2021-10-01)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 1

過去における左視床損傷後の失語の症例報告では, 理解の障害は軽度で失構音はなく復唱は良好であるが, 発話では喚語困難や語性錯語を認める例が多く, なかでも無関連錯語の出現が特徴的であるとされている。しかし, 実際に無関連錯語の出現が多いか否かは明らかではなく, その出現機序も調べられていない。今回われわれは, 無関連錯語を手がかかりとして視床失語の背景に迫ることを試みた。その結果, 全誤答数に占める無関連錯語の割合および有関連錯語と無関連錯語との比は, 視床失語群が非視床失語群に比べていずれも高い結果となった。われわれが過去に報告した視床失語の 1 例からは, 無関連錯語と選択性注意機能の関連性が示唆された。 過去に提唱された視床失語の機序も考慮すると, 左視床損傷によって目的の語と関連する意味野を活性化できず, 関連しない語彙を不活性化できないことで目的の語彙が選択できず, 視床失語に特徴的な発話に至る可能性が考えられた。

1 0 0 0 OA 発達障害患者における身体化の三重構造

- 著者

- 中村 晃士 沖野 慎治 小野 和哉 中山 和彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.12, pp.1105-1110, 2014-12-01 (Released:2017-08-01)

- 被引用文献数

- 3

不定愁訴に基づき身体科をいくつもかかる患者の中には,自閉症スペクトラム障害(ASD)と思われる一群がいる.こうしたASD患者の特徴をアスペルガー障害の男性症例を提示して考察した.まずASD患者は,基本的に身体過敏性をもち,さらにコミュニケーション障害を含む社会性の障害からくる不適応による症状の身体化,そしてそれを強固なものとする症状へのこだわりをもつ.筆者らはこれをASD患者の「身体化の三重構造」と呼ぶこととした.この「身体化の三重構造」のために,ASD患者の身体症状が遷延化しやすく,結果として身体科を不要に受診し続けやすい.こうした患者への対応では,患者と治療者の関係性を意識的,積極的に良好に保つこと,彼らの過敏性などの特性についての認識を共有すること,コミュニケーションの中であいまいな表現は極力避け,ときには断定的な表現を用いるなどの工夫が必要であることを指摘した.

1 0 0 0 OA 九州南岸と台湾東部におけるカンパチSeriola dumerili成魚の遊泳行動の比較

- 著者

- 刀祢 和樹 都澤 拓 工藤 謙輔 佐々木 幾星 WEI-CHUAN CHIANG HSIN-MING YEH 中村 乙水 米山 和良 坂本 崇 阪倉 良孝 菊池 潔 河邊 玲

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.1, pp.22-33, 2023-01-15 (Released:2023-02-07)

- 参考文献数

- 25

薩南海域におけるカンパチ成魚の遊泳行動を取得し,台湾東部海域の既往知見と比較した。薩南海域の個体は台湾東部の個体よりも移動範囲が狭く,放流した海域の近傍に留まり続けていた。海域間で滞在深度は異なっていたが経験水温は同程度であった。核DNAのITS領域とmtDNAのcytochrome b領域の塩基配列情報を用いて標識個体の種判別を試みたところ,形態的にはカンパチであるにも関わらず,ヒレナガカンパチと同様のcytochrome b領域のPCR-RFLPパターンを示す個体が見られた。

1 0 0 0 OA ジェットフォイル(輸送における新しい展開,<特集>運用)

- 著者

- 中村 荘六

- 出版者

- 公益社団法人 日本航海学会

- 雑誌

- 航海 (ISSN:24331198)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, pp.10-20, 1989-03-25 (Released:2017-07-12)

1 0 0 0 中村区史

- 著者

- 中村区制十五周年記念協賛会編集

- 出版者

- 中村区制十五周年記念協賛会

- 巻号頁・発行日

- 1953

1 0 0 0 OA 心理臨床家の専門性発達に関する基礎的研究 ―大学院教育における臨床訓練に焦点を当てて―

- 著者

- 児玉 成未 西河 正行 古田 雅明 齊藤 圭 中村 純子

- 出版者

- 大妻女子大学人間生活文化研究所

- 雑誌

- 人間生活文化研究 (ISSN:21871930)

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, no.26, pp.98-102, 2016-01-01 (Released:2020-03-18)

- 参考文献数

- 7

近年,人の心に関わる臨床心理士は医療・福祉・教育・司法・産業など様々な現場において幅広く活躍している.本研究では臨床心理士訓練途中である大学院生と大学院を修了して数年の臨床経験を経たカウンセラーを対象とし,カウンセリング場面における初心者カウンセラーの特徴を抽出し,それらがどのように作用しているのかを検討した.そして大学院を修了したカウンセラーの特徴を抽出し,初心者カウンセラーとの違いを探索的に検討し,それらの違いを明らかにすることで,臨床心理士養成教育へ提言することを目的とした.その結果,大学院生はクライエントの問題を十分に理解していない,うまく対応できていないと感じていた.また,「自分がカウンセラーとして技量を試されているようなプレッシャー」「中断の恐怖」を感じていた.そして,「今後カウンセラーとして働いていく上で適性が脅かされる不安」が明らかとなり,クライエント,指導教員の期待に応えていない葛藤の背景に,より根本的な適性不安があることが示唆された.しかし,大学院を修了したカウンセラーには大学院生に見られたような特徴は見られなかった.これらのことから,大学院生には「誰に何を期待され,自分自身は何を期待しているのかを考えさせる機会を持たせる」などの「型」への固執を引き起こす要因への配慮なり対策が講じられなければ根本的な解決にはならないことが示唆された.

1 0 0 0 OA 実用材料の内部摩擦

- 著者

- 織田 貞四郎 中村 誠

- 出版者

- 社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- 日本金属学会会報 (ISSN:00214426)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.10, pp.729-738, 1967-10-30 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 学校現場へのスクールカウンセラー導入についての意識調査 中学校教師とカウンセラーを対象に

- 著者

- 伊藤 美奈子 中村 健

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.121-130, 1998-06-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 4

本研究では, 教師312名とカウンセラー121名を対象に, 次に挙げる (1)~(4) の項目に基づき制度に対する両者の意識や意見を尋ねた。(1) 双方が教師・スクールカウンセラーに期待する役割,(2) スクールカウンセラーに必要と考える条件,(3) 制度への関心,(4) 制度導入に伴う変化の予測である。また, カウンセラーについては, 学校経験 (教職歴) の有無により二分し (経験あり群・経験なし群), 教師群を含む3群間で比較検討を行った。その結果, 教師群では双方の専門性をいくぶん折衷した役割を期待するのに対し, 経験なし群は両者の専門性を強調した関わりを良しとし, 経験あり群は教師・スクールカウンセラーどちらにも積極的な関わりを期待していた。またスクールカウンセラーに求める条件としては, 双方ともに専門性を最優先していたが, 3群間の比較より, 教師群は「教職経験」についても相対的に重視していることがわかった。また制度への関心や期待度は, 経験あり群が最も高く, ついで経験なし群で, 教師群は制度に対する関心も低く情報量も少ないことが示唆された。今後の見通しについては, 積極的に評価した経験あり群に対し, 教師群では生徒指導上の不安を, 経験なし群は教師集団との関係において少々の不安を感じていることが示唆された。