1 0 0 0 野島地震断層崖の断面形の変化過程

- 著者

- 吾妻 崇 太田 陽子 小林 真弓 金 幸隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 地理学評論. Ser. A (ISSN:00167444)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.5, pp.365-379, 1996-05

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

The Nojima earthquake fault appeared along the recognized active fault in the northwestern part of Awaji Island in association with the 1995 Hyogoken-Nanbu Earthquake. This earthquake fault is dominated by right-lateral offset (max. 1.7m), with a high-angle reverse fault which has a maximum verlical displacement of 1.3m uplift on the southeastern side. We have repeated the measurement of seven profiles of the fault scarp at two areas (Hirabayashi, Ogura). The fault scarp of the Hirabayashi area (profiles 1-4) is composed of the Plio-Pleistocene Osaka Group at the base and is overlain by an unconsolidated gravel bed at the top. The Ogura area (profiles 5-7) is entirely underlain by the Plio-Pleistocene Osaka Group. The fault scarp in these two areas is characterized by an overhanging slope due to thrusting of the upthrown side. Scarp retreat at Hirabayashi occurred in association with the sudden collapse of the gravel bed and proceeded more quickly than at Ogura, where fault scarp retreat proceeded by exfoliation of the fault plane as well as partial collapse of the Osaka Group. These facts strongly indicate that the lithological control is most significant for the formation of original fault scarp as well as retreat. The retreat of fault scarp was very slow after March to June at Hirabayashi and June to July at Ogura, and proceeded more quickly than some of seismically generated normal faults.

- 著者

- 小林 恵子

- 出版者

- 日本保育学会大会準備委員会

- 雑誌

- 日本保育学会大会研究論文集

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.632-633, 1988

1 0 0 0 高知県における新生児聴覚スクリーニングの現状と展望

- 著者

- 小林 泰輔 弘瀬 かほり 福永 一郎 兵頭 政光

- 出版者

- 日本小児耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 小児耳鼻咽喉科 (ISSN:09195858)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.3, pp.268-271, 2020

<p>高知県では2016年度から,全額公費負担による新生児聴覚スクリーニングを開始した。同時にスクリーニングと精密聴力検査の結果の追跡が可能になった。2016年度から2018年度の新生児聴覚スクリーニングの受検者数は13,023人,受検率は92.4%であった。この間の新生児聴覚スクリーニングによる「要精密検査」児は98人,要精査率は0.75%であった。一側難聴は23人(出生数の0.12%),両側難聴は32人(出生数の0.16%)であった。現在は,各市町村と書面で直接連絡をとり,結果の集計とフォローアップを行っている。今後はフォローアップシステムをデジタル化するなどで,医療と行政の連携を強化し,あらたなフォローアップシステムの構築を検討しいく必要がある。</p>

1 0 0 0 30p-L-1 BaMnF_4の電気旋光効果

1 0 0 0 マグレブ用Bi系高温超電導体パワーリードの開発(その1)

- 著者

- 栗原 稔 鈴木 栄司 加藤 武志 林 和彦 佐藤 謙一

- 雑誌

- 低温工学・超電導学会講演概要集 = Meetings of Cryogenics and Superconductivity (ISSN:09195998)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, 1996-11-06

1 0 0 0 OA 若年女性の月経周期に伴う動的・静的バランス能力の変化

- 著者

- 林 ちか子 池田 瑞音 相澤 勝治 村井 文江 目崎 登

- 出版者

- 日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科學 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.197-203, 2004-04-01

- 被引用文献数

- 3 2

The purpose of this study was to evaluate the change in dynamic and static balance ability during the menstrual cycle among young women. The subjects were young healthy women (n = 12, age 20.4 ± 1.2 years) with regular exercise and a normal menstrual cycle. The menstrual cycle was divided into 5 phases : Menstrual, Follicular, Ovulatory, Early luteal and Late luteal. Measurements were taken using the dynamic balance test, static balance test and looseness test. The dynamic balance test did not change during the menstrual cycle. Length/Time within the static balance test increased in the late luteal phase compared to other menstrual cycle phases. The deviation of the mean of X within the static balance test increased in the follicular and late luteal phase and decreased in the ovulatory phase. Also, the deviation of the mean of X increased in the follicular phase compared to the menstrual phase and decreased in the menstrual and early luteal phases compared to the follicular and ovulatory. Left arm upper of laxity in hand on the back test within looseness test increased in the menstrual and early luteal phases compared to other menstrual cycle phases. These results suggest that static balance ability changes during the menstrual cycle.

- 著者

- 原田 謙 小林 江里香 深谷 太郎 村山 陽 高橋 知也 藤原 佳典

- 出版者

- 日本老年社会科学会

- 雑誌

- 老年社会科学 (ISSN:03882446)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.28-37, 2019-04-20 (Released:2020-04-20)

- 参考文献数

- 31

高齢者に対するエイジズム研究は,国内外において蓄積されてきた.しかし「もうひとつのエイジズム」とよぶべき,若年者に対する否定的態度に関する研究は乏しい.本研究は,地域と職場における世代間関係に着目して,高齢者の若年者に対する否定的態度に関連する要因を検討することを目的とした.データは,無作為抽出された首都圏の60〜69歳の男女813人から得た.分析の結果,以下の知見が得られた. ①若年者との接触頻度が低い者ほど,若年者を嫌悪・回避する傾向がみられた. ②高齢者の生活満足度は若年者に対する否定的態度と関連していなかった.ただし職場満足度が低い者ほど若年者を嫌悪・回避する傾向がみられた. ③世代性の得点が低い者ほど若年者を嫌悪・回避する傾向がみられた.一方,世代性の得点が高い者ほど若年者を誹謗するという,アンビバレントな態度が示された. ④職場でエイジズムを経験している者ほど,若年者を誹謗していた.

- 著者

- 小林 優一

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, 2016

我が国の地域医療計画の現状として、制度に明記された文言の背景には、医療圏の定量的な評価が必要だとされているが、GISによる分析技術の普及前は行政区域による圏域設定が一般的であった。本稿では、GISによる診療圏分析を行うことで、神奈川県次期「地域医療計画」へ医療圏域内外のアクセシビリティの分析手法のひとつとして、GISがどの程度、実証的に分析出来得るのかを示した。 <br> 地域医療計画の最新の政策動向としては、厚生労働省(2012)次期医療計画の作成指針に「自然的社会的条件を無視した医療圏設定になる可能性が有ること。」が指摘された。だた、先行研究より、医療圏再設定の条件として示されている①人口規模や②流出入率の具体的な数字に関し、根拠と成り得る資料等は無いことが分かった。本稿では、医療圏域の設定の評価を行う前段階として、先ず神奈川県内の医療圏域(全11医療圏)の構造を分析する為に、日常生活圏を設定し、GISを用いて医療施設から到達圏分析を行った。<br> 高齢者の日常生活圏は、石原(1984)、登張ら(2003)(2004)を参考に、大都市部・地方部問わず、時速3km/h(徒歩速度)で500m圏内に設定した。これらの結果から研究対象地域の病院・診療所からの時間距離の10分を日常生活圏として設定し、到達圏分析を行った。次に、田中(2001)を参考に、如何なる移動手段を用いても、日常生活圏に関しては、医療機関から30分圏域を移動に伴う最長時間と設定し、医療機関からの道路ネットワークを用いて到達圏を分析した。<br> また、神奈川県全域の医療機関、病院(全343施設)・クリニック(全6544施設)を対象に、標榜出来る診療科33科ごとに到達圏分析を行った。その結果、神奈川県では、「人工透析施設」が横須賀三浦地区で不足している点が分かった。神奈川県次期「地域保健計画」中に、人工透析が可能な施設数が相対的に不足していることから、その事実を加筆し、今後の対策を同時に考えていく必要性があることを指摘したい。<br> 最後に、今後の人口構造の変化に伴い、病院間の統合や新設に関する議論が活発に進んでくることが予想される。この時流に従い、本稿では、計画予定の交通インフラ拡張及び病院新設の神奈川県藤沢市の事例を参考に、当該地区のアクセス構造の変化について、GISを用いて分析した。その結果、湘南藤沢記念病院(仮称)から距離にして30分圏域に藤沢市全域で高齢者人口数が相対的に多い沿岸部、つまり片瀬江ノ島周辺地区まで、到達圏域が拡張されたことが分かった。 <br>

1 0 0 0 第100話 「私立薬学校」下谷から上野桜木に移転

- 著者

- 小林 力

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.4, pp.330_1, 2014

- 著者

- 黒沢 高秀 薄葉 満 長林 久夫

- 出版者

- 福島大学地域創造支援センター

- 雑誌

- 福島大学地域創造 (ISSN:13466887)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.6854-6863, 2011-02

1 0 0 0 OA シェルティーの尾部にみられた皮角

1 0 0 0 OA シュードモナス属細菌によるアユの細菌性出血性腹水病

- 著者

- 若林 久嗣 沢田 健蔵 二宮 浩司 西森 栄太

- 出版者

- The Japanese Society of Fish Pathology

- 雑誌

- 魚病研究 (ISSN:0388788X)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.239-240, 1996-12-15 (Released:2009-10-26)

- 参考文献数

- 1

- 被引用文献数

- 19 32

最近全国的に流行しているアユのシュードモナス病の特徴を明らかにすることを目的に, 1994~1995年に徳島県と滋賀県の養殖場の病魚を検査し, 原因菌を分離培養した。最も特徴的な症状は, 血液の混じった腹水の貯溜で殆ど全ての病魚に認められた。病原菌は Pseudomonas putida に近い性状を示したが, 色素を産生せず, 硝酸塩を還元するなどの点で定型的な Ps. putida とは異なった。また, 原因菌に対する抗血清は, Ps. putida とは反応しなかった。分離菌株の大部分は, API 20NE の数値プロフィルが1-140-457で, 残りの菌株も近似の数値であった。

1 0 0 0 アブラムシの口針そう入と植物組織

- 著者

- 宗林 正人

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.38-44, 1960-03-30

- 被引用文献数

- 7

25属34種のアブラムシについて口針が植物組織にそう入される状態を観察した。その結果の果要は次のとおりである。<br>1) 口針を表皮組織にそう入する際,ほとんどすべての種類では,表皮細胞間または細胞内を貫通するが,あるものは気孔からそう入し,同一種でも一定しない。しかし,カンショワタアブラムシ<i>Ceratovacuna lanigera</i> ZEHNTNER(ススキ)およびマツノハアブラムシ<i>Schizolachnus orientalis</i> TAKAHASHI(アカマツ)の2種は常に気孔からのみそう入する。<br>2) 口針が植物組織内に進入するときには一般に細胞間を通るが,細胞内を貫通することもしばしばあり,結晶体を含む細胞も容易に貫通する。厚膜組織では細胞内を貫通することはまれで,細胞間のみを通るか,あるいはこの組織を避けて柔組織を通る場合が多い。しかしマツノハアブラムシ<i>Schizolachnus orientalis</i> TAKAHASHIでは,常にアカマツ針葉組織細胞内のみを貫通する。<br>3) 口針しょうは細胞間を通過する部分よりも細胞内を貫通した部分に顕著で,また表皮と口ふんの先端との間,あるいは葉しょうと茎との間の空気中にも形成される。口針しょうは口針内の気密を保つためにも役だつものと思われる。<br>4) 口針の先端はほとんど常にし部細胞内,特にし管内にそう入される。皮層細胞内にそう入されたものは見られなかったが,まれに木部あるいは管束しょうにそう入されていた個体も見られた。また口針はそう入部から最も近いし部に達するとはかぎらず,皮層を遠回りし,あるいは髄線を経て髄にはいりし部に達するもの,あるいはし部または木部のみを通過することがある。また口針はし部で同一細胞からのみ吸汁するものではなく,たびたび新しい細胞に刺し変えるため口針こん跡の分枝したものが多数みられた。

- 著者

- 林 一馬

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 (ISSN:13414542)

- 巻号頁・発行日

- vol.2007, pp.395-396, 2007-07-31

- 著者

- 林 友直

- 出版者

- 瀬戸内海環境保全協会

- 雑誌

- 瀬戸内海

- 巻号頁・発行日

- no.31, pp.32-34, 2002

1 0 0 0 鯨生態観測衛星システムとその応用(リモートセンシング及び一般)

- 著者

- 林 友直 岡本 良夫 横山 幸嗣 細川 繁 冨田 秀穂 升本 喜就

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. SANE, 宇宙・航行エレクトロニクス (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.102, pp.13-20, 2005-05-20

鯨生態観測衛星(WEOS, 観太くん)は2002年12月14日に種子島宇宙センターからH-IIA-4号機により、高度800kmの太陽同期軌道に打ち上げられ、それ以来千葉工業大学津田沼キャンパスに設けられた地上管制装置によりデータ取得が順調に続けられている。鯨に対する生態観測プローブの取り付けはいまだ成功していないが、数多くの試行により装着の見通しが得られつつある。ここでは衛星、地上系、プローブとその装着について、その開発方針と其の成果について述べ、さらに本システムの応用として展開している計画とその結果を示す。

1 0 0 0 OA 飯田・下伊那における日米親善人形-青い目の人形を所蔵する学校・個人を中心に-

- 著者

- 北林 勝士

- 出版者

- 飯田市美術博物館

- 雑誌

- 飯田市美術博物館研究紀要 (ISSN:13412086)

- 巻号頁・発行日

- no.15, pp.123-133, 2005

1 0 0 0 IR 碑・玩具・版画に表現され、記録された日清戦争--新たな教材と資料を求めて

- 著者

- 西尾 林太郎

- 出版者

- 愛知淑徳大学大学院現代社会研究科

- 雑誌

- 愛知淑徳大学現代社会研究科研究報告 (ISSN:18810373)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.71-88, 2006

1 0 0 0 OA 骨盤底筋群の収縮と股関節外旋筋の収縮に関する検討 外肛門括約筋筋電図を用いての検討

- 著者

- 槌野 正裕 荒川 広宣 小林 道弘 清田 大喜 岩下 知裕 堀内 大嗣 中島 みどり 高野 正太

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会 九州ブロック会

- 雑誌

- 九州理学療法士学術大会誌 九州理学療法士学術大会2019 (ISSN:24343889)

- 巻号頁・発行日

- pp.45, 2019 (Released:2019-12-11)

【はじめに】当院は大腸肛門病センターとして、大腸、肛門の器質的疾患や直腸肛門の機能障害に対しての診断・治療を行おり、リハビリテーション科は、便秘や便失禁症例に対する直腸肛門機能訓練に取り組んでいる。便失禁症は、2017年に発刊された便失禁診療ガイドラインによると、65歳以上の有症率は男性8.7%、女性6.6%とされており、専門的な保存治療の一つに骨盤底筋群に対するバイオフィードバック(biofeedback:BF)療法が行われ、治療の有効率は70%前後と報告されている。当院でも便失禁症例に対しては筋電図BF療法を用いているが、収縮方法を獲得できない症例を経験する。このように通常のBF療法では骨盤底筋群の収縮を獲得できない症例に対して、内閉鎖筋膜は肛門挙筋に起始を与えると報告されていることから、股関節外旋筋の収縮をさせることで骨盤底筋群の一つである外肛門括約筋の収縮を得ることが出来るのではないかと考え、検討を開始(第6回運動器理学療法学会で報告)した。今回、外旋筋を用いた骨盤底筋収縮に関する検討を継続した結果を報告する。【対象と方法】2018年5月から12月に当院で骨盤底筋群に対するBF療法を行った症例の中で無作為に選出した26例(男性4例、女性22例、平均年齢66.7±17.0歳)を対象とした。対象者の受診動機は、便秘14例、便失禁18例、その他3例(重複あり)であった。方法は、対象者をシムス体位(左側臥位)とさせ、検査者が外肛門括約筋に電極(幅5mm)が密着するように棒型双極電極を肛門に挿入する。筋電図(日本光電社製 MEB-9400シリーズ)を用いて外肛門括約筋収縮時の積分値(S:squeeze)を安静時の積分値(R:rest)で除した値(S/R)を外肛門括約筋の収縮力とした。次に対象者を腹臥位とし、股関節中間位、膝関節90°屈曲位から両側の踵部を合わせるように股関節外旋筋の収縮を促し、外肛門括約筋のS/Rを求めてシムス体位との収縮力の違いを比較した。統計学的処理にはWilcoxsonの符号順位検定を用いて検討した。【結果】外肛門括約筋の収縮力S/Rは、シムス体位の2.95(1.68~7.67)に対して腹臥位での股関節外旋筋収縮では4.80(2.32~7.70)と有意(p < 0.01)に収縮力は強くなった。しかし、外旋筋の収縮よりもシムス体位での収縮力が強い症例を4例に認めた。3例は外旋筋の収縮を行わせた方がシムス体位よりも持続収縮が可能であり、1例は安静時の活動電位も高まっていたため、収縮力としては低下していた。【考察】内閉鎖筋と肛門挙筋の関係に関しては様々な報告が散見されるが、臨床的には股関節外旋筋の収縮を促すと、肛門は腹側へ引き込まれるように動くのが確認される。内閉鎖筋膜は肛門挙筋に起始を与えており、内閉鎖筋は骨盤底において肛門挙筋と密接な関係にあるとの報告(田巻ら)から、骨盤底筋群に対するBF療法の効果を高める事が期待できると考えられる。【倫理的配慮,説明と同意】【倫理的配慮、説明と同意】当研究は、大腸肛門病センター高野病院倫理委員会の許可(第18-03番)を得て、充分な倫理的な配慮を行い実施した。

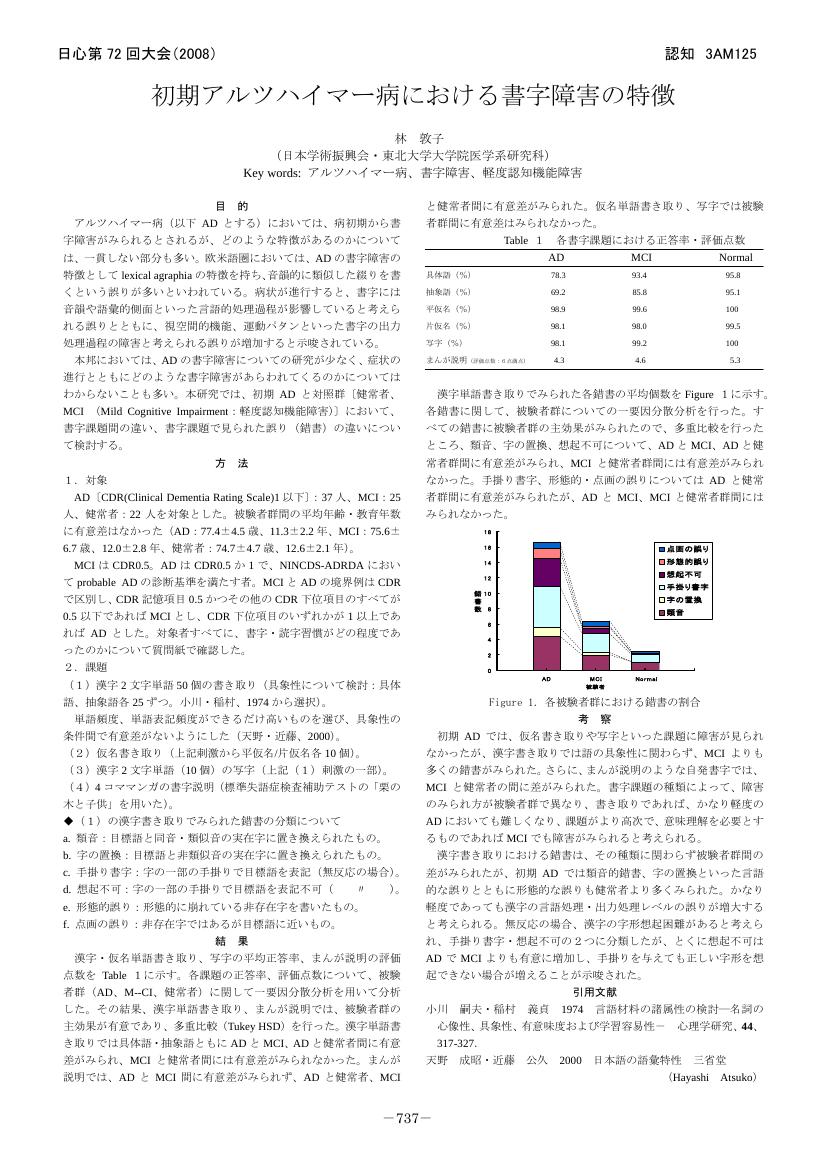

1 0 0 0 OA 初期アルツハイマー病における書字障害の特徴

- 著者

- 林 敦子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第72回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3AM125, 2008-09-19 (Released:2018-09-29)