1 0 0 0 OA 成績下位の学習者の全体的協働経験による能動的な関わり合いの持続性が媒介する成績向上

- 著者

- 林 康成 島田 英昭 三崎 隆 西川 純

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.537-545, 2021-11-30 (Released:2021-11-30)

- 参考文献数

- 21

本研究は,小学校理科において成績下位層の学習者が全体的協働の授業を経験したこと(以下,全体的協働経験とする)による能動的な関わり合いと成績向上の持続性を明らかにすることを目的とした。各30人の学習者からなる第4学年の2クラスで,全体的協働授業を経験したクラスと小規模協働授業を経験し全体的協働授業を経験しなかったクラスを設定し,協働授業経験の1ヶ月後,同一教諭が両クラスに小規模協働授業を実施した。事前・事後テストの得点,授業中の立ち歩き回数,会話内容と回数を分析した結果,全体的協働を経験をした成績下位層の学習者は,全体的協働を経験していない成績下位層の学習者よりテスト得点が上昇し,授業中の立ち歩き回数が多く成績向上に有効な会話が多く現れることが明らかになった。さらに,会話内容の質的な分析と事後インタビューの分析を行った。これらの結果から,全体的協働経験による能動的な関わり合いが持続し,成績が向上することが示唆された。

- 著者

- 林 義久 榊原 孝彦

- 出版者

- 文光堂

- 雑誌

- 臨床スポーツ医学 (ISSN:02893339)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.399-402, 2005-11

1 0 0 0 にっぽん人高見山大五郎

- 著者

- 小林 光 加藤 信介 村上 周三

- 出版者

- 社団法人空気調和・衛生工学会

- 雑誌

- 空気調和・衛生工学会論文集 (ISSN:0385275X)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.29-36, 1998-01-25

- 被引用文献数

- 11

居室の空気環境の設計は,室内が完全混合の状態にあると仮定して行うことが一般的である.しかしこの仮定を用いると,居住域空調などのように室内局所の環境を合理的に制御することは難しくなる.本研究は,気流分布,温度分布性状を中心とする室内の熱・空気環境場形成に作用する各種要因が室内環境場に寄与する程度と範囲を評価し,これにより合理的な環境制御を可能とすることを目的とする.本稿においては,筆者らが以前提案した換気効率指標(SVE:Scale for Ventilation Efficiency)第1,2,3に加えて,第4,5を定義し,CFDに基づく算出法を提案する.これは,室内の空気環境を制御する際に最も有効な制御要因である,吹出し・吸込み口の室内環境形成に対する寄与を評価するものである.また同じくSVE 6を定義し,CFDに基づく算出法を提案する.これは室内各点の空気が排出されるまでの時間(空気余命)を評価するものである.これらの指標を用いて換気性状の異なる二つの機械換気室の評価を行い,その有用性を確認する.

1 0 0 0 OA 外来種(移入種)問題と緑化(<特集>「自然再生をめぐる学術と技術の展望」)

- 著者

- 小林 重雄 山本 孝子

- 出版者

- NPO法人 日本自閉症スペクトラム支援協会 日本自閉症スペクトラム学会

- 雑誌

- 自閉症スペクトラム研究 (ISSN:13475932)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.81-87, 2012

<p>知的に境界線レベルにある幼児(年長クラス)が、発達予測(つまづき予測)も含む「アセスメント」に基づいて、発達センター(大学)・幼稚園(半年)・小学校(3 年)・家庭とのチームワーク下で積極的・計画的な支援を受けてきた経過をまとめたものである。「後追い」教育を廃し、「先取」教育を強力に導入した。結果として、少なくとも小学校3 年までアカデミックスキルに遅れを示すことなく学校生活を送ってきた。4 年生では、それ以降の課題克服に取り組んでいる。該当児の場合、「他者とのかかわり形成への支援」、「言語刺激からのイメージ化の促進」、「数の概念学習」が主要な補強ポイントであった。</p>

1 0 0 0 IR 理想的陣痛室(待期室)のあり方と産婦のそのニードについて

1 0 0 0 徳島県志和岐川に遡上するヤマトヌマエビの生態

- 著者

- 浜野 龍夫 林 健一

- 出版者

- 一般社団法人 日本甲殻類学会

- 雑誌

- 甲殻類の研究 (ISSN:02873478)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.1-13, 1992

- 被引用文献数

- 2 19

The ecology of an atyid shrimp Caridina japonica was studied in the Shiwagi Rivulet. Yuki Town, Tokushima Pref. This species is amphidromous in nature. The juveniles migrate upstream from the sea exclusively during the night and can be seen climbing a vertical wall, where the rivulet water is trickling down. From field observation, rheotaxis seems, to be the most important orientation mechanism for the upstream migration of juveniles. The peak month of egg incubation was June. The mean duration of incubation was 40 days at 20℃ in aquaria. From these values and with known information on the duration of larval life, it was estimated that the period of upstream migration starts in August. Most males die within two years after metamorphosis, however, many females survive for more than two years.

- 著者

- 青木 信子 池谷 よすみ 山舘 周恒 佐野 和三 林 国樹

- 雑誌

- 医学検査 : 日本臨床衛生検査技師会誌 = The Japanese journal of medical technology (ISSN:09158669)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.10, pp.1272-1275, 2008-10-25

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 石川 宏之 高見沢 実 小林 重敬

- 出版者

- 日本都市計画学会

- 雑誌

- 都市計画. 別冊, 都市計画論文集 = City planning review. Special issue, Papers on city planning (ISSN:09131280)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.883-888, 2007-10-25

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 4

本研究は、先進事例である英国において地域振興のためにミュージアム活動を通して地域遺産を活かす管理運営の仕組みと経営方法を明らかにすることを目的とする。事例研究としてアイアンブリッジ渓谷ミュージアムとテルフォード開発公社、民間非営利組織との関係について議論する。調査はアイアンブリッジ渓谷ミュージアム・トラスト職員と地方公共団体職員に対して聴取りを行った。結論として1)ミュージアムにより引き出された地域遺産の価値付けが、地元住民のアイデンティティや新たな共有意識を高める働きを持っている。2)ミュージアムは、地域社会の課題に寄与する新しいコミュニティや地方公共団体との協働関係を創り出す仕組みである。3)ミュージアムが地域社会への貢献と事業とのバランスを保つためには、一つの財源に依存しないことで安定した経営を可能にすることがわかった。以上のことから日本の地方都市においてミュージアム活動によるエリアマネジメントを展開するためにはNPOを中心とした民間組織を設立し、市民団体が活動に参加できる仕組みや、経営面で企業からの寄付金を得られる制度を設けることが必要である。

- 著者

- 酒井 洋 鈴木 文直 小林 国彦 後藤 功

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会

- 雑誌

- 気管支学 (ISSN:02872137)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.7, pp.671-676, 1993

- 被引用文献数

- 2

症例は, 結核性瘢痕性左主気管支狭窄と思われる62歳の女性。労作時呼吸困難で発症し, 左無気肺が進行したため, バルーン拡張術にて狭窄部を拡張し, 直径10mm, 全長30mm, 2連のGianturco-Rosch型self-expandable metallic stentを留置した。無気肺は直ちに改善し, 6カ月後の現在経過は良好であり, 本法の有用性を示した。本法の良性気管・気管支狭窄に対する適応としては, 0.035インチのガイドワイヤーと先端径3mmの拡張用バルーンカテーテルが狭窄部を通過でき, 局所に活動性の感染が無い例であると思われた。また, metallic stent挿入時には, 挿入用シースが咽喉頭部で屈曲することがあり, 最初から挿管チューブを併用すべきであると思われた。

1 0 0 0 OA 笙律二考 ―17管笙の系統と和声について―

- 著者

- 林 謙三

- 出版者

- 奈良学芸大学

- 雑誌

- 奈良学芸大学紀要 (ISSN:0369321X)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.3, pp.1-32, 1954-03-25

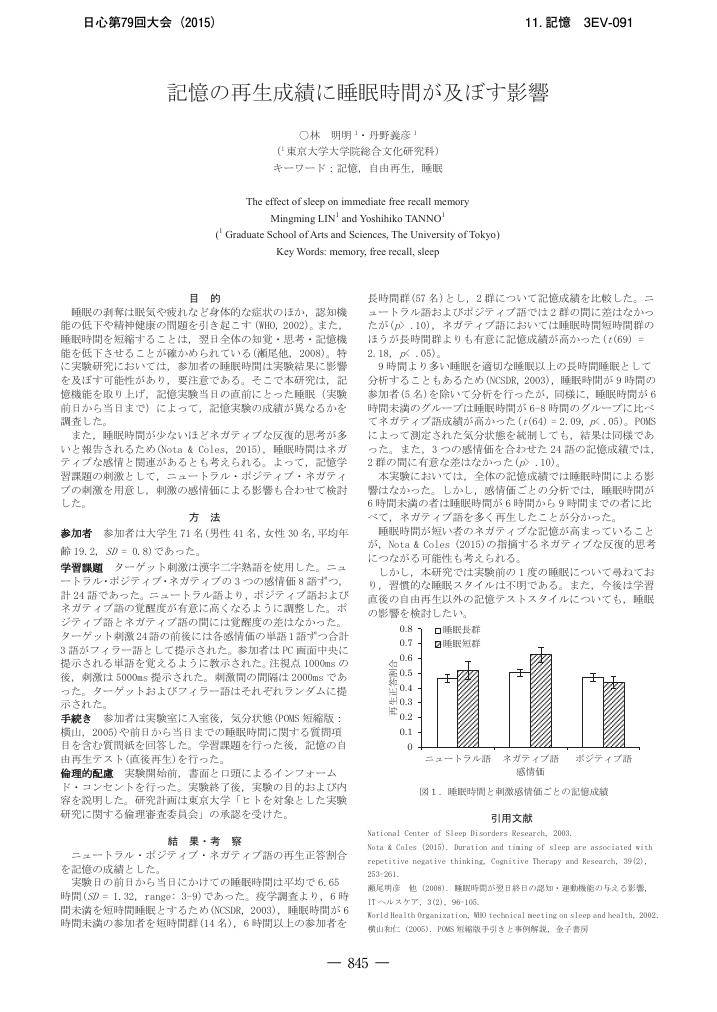

1 0 0 0 OA 記憶の再生成績に睡眠時間が及ぼす影響

- 著者

- 林 明明 丹野 義彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3EV-091, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)

1 0 0 0 筋萎縮性側索硬化症患者に対する息溜め機能を有する機器を用いた最大強制吸気流量(Lung insufflation capacity)の測定について:誰もが同じ水準で実践できる呼吸ケアを目指して

- 著者

- 寄本 恵輔 有明 陽佑 早乙女 貴子 小林 庸子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement

- 巻号頁・発行日

- vol.2016, 2017

<p>【背景】</p><p></p><p>進行性神経筋疾患の呼吸筋力低下による呼吸障害に対して,気道クリアランスの維持のため最大強制的吸気量(MIC)の維持は重要であり,また,MICを測定することは胸郭柔軟性の把握に役に立つ。しかし,筋萎縮性側索硬化症患者(ALS)では球麻痺や気管切開などにより息溜めができない場合,MICの測定が困難となり,胸郭柔軟性の把握が困難となる。</p><p></p><p>【目的】</p><p></p><p>ALS患者に息溜め機能を有する機器を用いた最大強制吸気流量(LIC)測定について検討する。</p><p></p><p>【対象】</p><p></p><p>当院にて2013年4月から2016年7月までに呼吸理学療法を実施したALS患者20名。また,長期評価対象者として,5名を抽出した。</p><p></p><p>【方法】</p><p></p><p>簡易流量計と簡易マスクを使用し肺活量(VC)を測定,気管切開の場合はflection tubeを用いた。MIC,LICの測定はバックバルブマスク(BVM)を用い,LICにおいては当院で作成したLIC機器を付け加えた。MIC,LICはBVMで送気を1~3回行い,マノメーターで安全管理し,本人が我慢できる最大限界圧時の吸気量として測定した。MIC,LICにおいて,VC以上の換気量が得られたとする基準は,VCより10%以上増加することとした。また,呼吸理学療法開始時のLICとMICの換気量を比較し,統計学的有意差の有無を確認するため換気量に正規性を確認した後に対応のあるT検定を行い,平均値の差は0.05水準で有意とした。さらに,経時的に評価が確認できた症例に対し,VC,MIC,LICの値を抽出した。</p><p></p><p>【結果】</p><p></p><p>20名中MICの測定が可能であった症例は9名であり,VC以上の換気量が得られた症例は2名であった。その一方でLICは全例測定が可能であり,全例ともVC以上の換気量が得られた。また,MICと比較しLICは有意に換気量が増加した(t値-7.006,p<0.01)。経時的評価ではVC,MICは測定困難となったがLICは球麻痺の症状の悪化や気管切開後においても評価が可能であった。</p><p></p><p>【考察】</p><p></p><p>ALSの呼吸障害は呼吸筋麻痺に伴う換気障害であり,胸郭柔軟性が低下し,肺実質の柔軟性が低下することで排痰ケアを難渋にする。本研究よりLICは,ALSの全病期において胸郭柔軟性の評価が可能であることが示された。つまり,これまで球麻痺症状や気管切開後における人工呼吸器装着期による胸郭柔軟性低下に対する評価は困難であったが,LICの測定が可能となることでALSの呼吸障害の病態像を胸郭柔軟性という視点で捉えることが可能となった。LIC測定は誰もが同じ水準で実践できる呼吸理学療法になるものと考えている。</p><p></p><p>【展望】</p><p></p><p>ALS患者個人がLICを在宅で実施出来るようにするために2014年より機器開発委託メーカーと共同し,LIC TRAINERを作成した。本製品の特徴は,LIC測定機能に加え,機密性が向上し,患者自身でエアリークをコントロールできる呼気弁があること,高圧がかかった際に除圧する安全装置が内蔵されている。2016年3月PMDAより医療機器として受理,同年5月に特許出願(共同出願),同年9月に商標登録申請,販売が開始された。</p>

1 0 0 0 彌生式土器聚成圖録

- 著者

- 小林行雄 森本六爾編

- 出版者

- 東京考古學會

- 巻号頁・発行日

- 1938

1 0 0 0 身寄りがなく判断能力の不十分な人へのソーシャルワーク実践 : 受療支援と入所・転居支援を中心に (特集 成年後見制度及び日常生活自立支援事業の利用を通した意思決定支援とソーシャルワーク)

- 著者

- 林 祐介

- 出版者

- 相川書房

- 雑誌

- ソーシャルワーク研究 : 社会福祉実践の総合研究誌 (ISSN:03853772)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.231-238, 2021

- 著者

- 汪 斐然 徐 美朗 黒崎 弘平 小泉 聖一 小林 信一

- 出版者

- 日本身体障害者補助犬学会

- 雑誌

- 日本補助犬科学研究 (ISSN:18818978)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.28-33, 2012

<p>盲導犬同伴者の社会的な受入れを促進するためには、一般市民の受入れについての認知を拡大・深化させることは重要である。日中両国における盲導犬同伴者の社会的受入れに関する賛否やその要因など、市民意識の日中における相違を比較検討することを通して、日中における盲導犬事業発展の展望と課題を明らかにするため、中国と日本において一般市民を対象として、盲導犬同伴者についての意識調査を実施した。 その結果、一般市民は盲導犬に対する認知度では、日中とも高く、受け入れに良い姿勢をとっているが、飲食店側では、受け入れも可とする割合は低かった。また、盲導犬に関連する法律の認知度や盲導犬に関する知識については両国とも低い値であった。盲導犬同伴者の社会的な受入れを促進するためには、盲導犬事業の拡充、受け入れの促進法のための法律の整備とともに、一般市民に対する普及教育活動の充実が必要であると考える。</p>

1 0 0 0 INFOPRO2021を振り返って

- 著者

- 林 和弘

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.12, pp.513, 2021-12-01 (Released:2021-12-01)

INFOPRO2021にご参加,ご登壇いただいた皆様,誠にありがとうございました。また,おつかれさまでした。さらに,ご協力,ご協賛いただいた皆様にも厚く御礼申し上げます。ご存知の通り,COVID-19の影響は昨年のINFOPRO開催に大きな影響を与え,結果として,INFOPRO2020自体は誌上開催としつつ,Plusとして希望者によるオンライン発表の機会を作り,電子ポスターやプロダクトレビューも加えた紙とオンラインのハイブリッド開催となりました。運用においては,zoomを導入し,手探りながらも幸い大きなトラブルもなく開催することができました。さて,今年はどうするか。依然COVID-19の影響が続く中,昨年のオンライン試行を踏まえてどのように拡張するかが課題となりました。今年も様々に検討を重ね,オンライン開催を中心とした上で,いくつかの英断もあり,欧米で実績のある統合バーチャル集会プラットフォームMorressierを積極的に活用することとしました。zoomをあくまでオンライン発表“ツール”として扱うのと,Morressierのような演題登録や資料共有,発表後のコミュニケーション,アーカイブまでを含めた様々なサービスを擁する“バーチャル集会プラットフォーム”を扱うのでは,運用上大きな違いがありました。今年はこの違いをどのように吸収するかを学んだこととなりました。また,運営,登壇,参加それぞれの立場で慣れていただいたことにもなります。この慣れが確実に将来を変えていくと信じております。その他,本年も,より詳しい,開催までの経緯や当日の裏話等については,本号の他の記事をご覧いただきたいと思います。本年も無事に開催できたのは,一重に山﨑会長を筆頭とするINFOSTA三役,理事のご英断をはじめとする,実行委員,そして事務局のみなさまのご尽力とチームワークがあってのものでした。特に今年はプラットフォーム運用に関して増田理事に多大なるご尽力をいただきました。この場を借りて関係の皆様に厚く御礼申し上げます。何事も物事は3度目,3年目,あるいは3作目が大事とも言われます。INFOPRO2022に向けて,過去2回のオンライン開催から,さまざまな課題も浮き彫りになってきました。INFOSTAの今後も含めて,この2回の経験,知見を生かしてINFOPROを改善し,インフォプロのあり方を確実かつ魅力的なものにできるようみなさまのご賛同とご協力を改めてお願いする次第です。COVID-19は学協会の変容をこれからも押し進め,また,依然その変容は緒に就いたばかりともいえます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。(INFOPRO2021 実行委員会委員長 林 和弘)INFOPRO2021 実行委員会 委員長:林 和弘(科学技術・学術政策研究所),副委員長:川越康司(ジー・サーチ),委員:矢口 学(科学技術振興機構),長谷川幸代(跡見学園女子大学),小山信弥(関東学院大学),鷹野芳樹(クラリベイト),寺脇一寿(医学中央雑誌),木村光宏(㈱アドスリー),担当理事(正):増田 豊,担当理事(副):棚橋佳子

1 0 0 0 自省的思考を促進するアイデア外化支援システム

- 著者

- 木村 篤信 鈴木 由里子 中茂睦裕 玉木 秀和 小林 稔

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, no.115, pp.15-20, 2008-11-20

創造性の求められる知的生産活動において,手書きの描画作業が用いられることは多い.われわれは,より創造的な思考を促進するために描画作業を支援する検討を行っている.本稿では,描画作業などによってアイデアを外化する際に,主体が自身の外化(描画)に対して自省的な姿勢を持っていると外化が有効に働くという可能性に着目し,この自省的な思考によって知的生産性を高める検討を行う.思考のプロセスモデルを元にした自省的思考を促進する支援要件として,脳内でアイデアを結合する回数をできる限り増やすための機能と,思いついたアイデアを円滑に形できる機能を抽出し,共同描画ツールに対して実装したので報告する.In this research, we aim to improve intellectual productivity for discussions in the office. Our approach is to activate Reflective Thinking which is to think something by thinking deeper himselffherself and his/her activities. One of the example scenes is share drawing on whiteboards or papers in the office. The prototypes which support the Reflective Thinking smoothly and augment opportunities for it are implemented with the share drawing system. This paper also reports the subjective evaluations of the prototype.