- 著者

- 山下 太 福山 英一 下田 晃嘉 渡辺 俊

- 雑誌

- JpGU-AGU Joint Meeting 2020

- 巻号頁・発行日

- 2020-03-13

National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) has been conducting friction experiments with meter-scale rock specimens using a large-scale shaking table. We have presented a result that the work rate at which the meter-scale rock friction starts to decrease is one order of magnitude smaller work rate than that of the centimeter-scale one (Yamashita et al., 2015, Nature). Mechanical, visual and material observations suggested that the difference of frictional properties between centimeter and meter scale is caused by slip-evolved heterogeneous stress concentration on gouge bumps generated with the frictional slip. We confirmed that numerical simulation based on the observations is fully consistent with the experimental results. However, it should be noted that the natural fault zone generally involves gouge layer in it. Therefore, it is crucial to investigate which the scale dependence of frictional property can be seen or not under such a condition. To answer this question, we conducted meter-scale gouge friction experiments using the large-scale shaking table. We used metagabbro blocks from India as driver blocks. The contacting area was 1.5 m long and 0.1 m wide. As the simulated gouge, we ground metagabbro blocks by the jet mill, so that the average diameter of the gouge particle is approximately 10 μm and the maximum diameter of that is less than 200 μm. We roughened the fault surface by sandblasting after polishing the surface so that the fault surface can grip the gouge particles. We distributed the simulated gouge with a thickness of 3 mm on the fault and then sheared at a constant or step-change velocity after applying normal stress up to 6.7 MPa at maximum. We will present basic experimental results at the meeting.

1 0 0 0 OA 皮革仕上工程自動化用ロボットシステム

- 著者

- 古田 茂 石原 矩武 東本 暁美 渡辺 俊明

- 出版者

- The Textile Machinery Society of Japan

- 雑誌

- 繊維機械学会誌 (ISSN:03710580)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.6, pp.T88-T95, 1999-06-25 (Released:2010-02-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

To establish highly automated leather finishing process, it is necessary to develop the leather handling robot system which are provided with automatic aligned stacking and feeding functions of side-leather for loading and unloading to leather finishing machines. The robot system are composed of manipulation hand with vacuum pad and image processing system to recognize the shape patterns of side-leather for aligning functions. For the image processing, 2 types of sensors are applied. They are CCD camera for the recognition of shape patterns and other one is luster sensor to detect grain or flesh side. By applying the developed shape patterns recognition algorithms to the image processing system, side-leather discriminations of grain or flesh, head or tail, belly or back were carried out perfectly. As the result, the handling robot aligned side-leathers with following 2 stacking methods.1) Stacking with left and right side along the backbone (LR method).2) Stacking with grain to grain (GG method).Also, investigated on the robot hand to hold correctly each 1 leaf from stacked up side-leathers on the table.

- 著者

- 高原 智夫 柳澤 俊行 渡辺 俊典

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.10, pp.2090-2103, 1994-10-15

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1

情報通信ネットワークは巨大かつ複雑であり、状態や構造の変動にさらされる、このため、系の特性の精密なモデル化は困難であり、対象のモデルを用いる適応制御には限界があり人知に頼らざるを得ない。また、制御の評価法も確立されているとは言えない。これらの問題を解決すべく知的通信網制御が模索されてきたが、制御規則の人手による記述が必要であるなどの問題を残している。そこで、呼の受け付け規則およびルーティング制御問題に関して、管理者が評価関数という形でネットワーク・オペレーシヨン方針を与えるのみで、これを反映した制御を自律的に実現することを意図して、事例学習機械TAMPOPOを応用した自律化ネットワーク・オペレータANATAの構想を別の諭文で報告中である。本論文ではこのANATAのシミュレーショでモデルを計築機上に実現し、様々な条件のもとで挙動を調べた緒果を報告する。ANATAは、評価関数を与えるのみで、呼を受理し課金収入を増す、長距離呼を迂回路にまわして全体の課金収入を増加させる、短距離呼を規制して長距離呼を受理して全体の利益を上げる、呼の接続率の下限を保証しつつ課金収入を最大化させる、などの能力を自律的こ獲得した。これは従来、望妻れながら実現できなかった機能であり、ANATAが大規模通信ネットワーク制御に薪たな可能性を与え得ることを示している。

1 0 0 0 ネコ腎症の診断マーカーの解析

- 著者

- 前田 浩人 小林 加奈 三品 美夏 渡辺 俊文 曽川 一幸

- 出版者

- 日本電気泳動学会

- 雑誌

- 電気泳動 (ISSN:21892628)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.43-47, 2018 (Released:2018-12-21)

- 参考文献数

- 7

慢性腎臓病(CKD)は,多くのネコに発症が認められ,死因の一つとされている.獣医国際腎臓病学会(International Renal Interest Society,IRIS)の分類では,ステージI期およびステージII期におけるCKDを正常なコントロールと比較して,マーカーを用いて正確に診断することは難しい.正常およびステージI期CKDネコにおける尿中アルブミン濃度は6.0±4.5および11.2±8.4 mg/dlであり,尿中トランスフェリン濃度は0.09±0.42および0.52±0.79 mg/dlであった.ROC曲線分析に基づいて,尿中アルブミンおよび尿中トランスフェリンの感度および特異性は,現在使用されているバイオマーカーである血漿クレアチニンレベルの感度および特異度より高かった.いくつかの候補の中で,CKDの最も有望なバイオマーカーとして39.2 kDaタンパク質であるカルボキシルエステラーゼ5A断片に焦点を当てた.カルボキシエステラーゼ5Aフラグメント測定を診断に応用出来るように,我々は,尿中カルボキシルエステラーゼ5Aフラグメントを測定することを可能にする酵素イムノアッセイを開発した.ELISAの性能については,回収率(96.1–106.4%)および同時再現性(3.5–5.1%)および日差再現性(4.8–8.2%)と良好な結果であった.

- 著者

- 渡辺 俊雄

- 出版者

- 部落解放・人権研究所

- 雑誌

- 部落解放研究 : 部落解放・人権研究所紀要 (ISSN:02891387)

- 巻号頁・発行日

- no.206, pp.122-140, 2017-03

1 0 0 0 OA 中国農村におけるフッ素汚染とフッ素症に関する調査研究 汚染源を中心に

- 著者

- 浅沼 信治 臼田 誠 安藤 満 松島 松翠 渡辺 俊一 近藤 武 田村 憲治 櫻井 四郎 陳 雪青

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.2, pp.124-131, 1999-07-20 (Released:2011-08-11)

- 被引用文献数

- 1 1

石炭燃焼に由来するフッ素症を調査するため, 日中共同研究を行った。研究は1994年から5年計画で, 日本農村医学会のメンバーと中国衛生部予防医学科学院との問で, 屋内フッ素汚染の調査と健康影響に関する共同研究として実施した。大規模な中国現地調査期間は1995年から1997年の3年間である。調査地域は, 汚染のない対照地域1か所と汚染地域2か所の3地域である。いずれも飲料水にはフッ素汚染のない地域である。調査は, フッ素暴露集団における健康状態を把握し, フッ素症発生と健康状態を検討することを目的に, 屋内外大気汚染濃度の測定と, 小学生高学年50人, 中学生50人, その親100人, 患者50人をそれぞれの地域で選び, 尿中フッ素濃度の測定, 尿中成分分析, 歯牙フッ素症と骨フッ素症の確定診断を実施した。その結果, 水のフッ素汚染がない地域で, 石炭燃焼に由来するフッ素症発症の確認がされた。しかも, その発症は, 石炭燃焼によって汚染された屋内大気中フッ素を直接吸入することによるものではなく, 屋内大気で汚染された穀物の摂取によるものであった。フッ素は石炭だけでなく, 火力調整用に混ぜられる土壌にも多く含まれ, 汚染に大きく寄与していた。汚染の代表的な作物は唐辛子, トウモロコシ, ジャガイモであった。また, 汚染地区住民の尿中にフッ素が大量に検出された。

1 0 0 0 OA 調査知識をルール化して利用した特許調査支援環境の提案

- 著者

- 谷川 英和 鶴原 稔也 東 明洋 鈴木 芳文 中村 由紀子 酒井 美里 渡辺 俊規 増満 光

- 雑誌

- 研究報告電子化知的財産・社会基盤(EIP)

- 巻号頁・発行日

- vol.2012-EIP-56, no.11, pp.1-7, 2012-05-09

本稿では,特許調査実施工程を「検索式策定工程」と「選別工程」に大別し,これまで暗黙知であったものを知識ルールとして形式知化したことについて述べる.具体的には検索式策定工程では,「検索対象」「検索対象期間」「検索フィールド」「用語」「分類」について知識ルール化して利用した.また,選別工程において漏れている関連特許候補を提示したり,選別されているが非関連の特許候補を提示することができるようになる.

1 0 0 0 マルチーズにおける僧帽弁閉鎖不全症の疫学的検討

- 著者

- 陰山 敏昭 澤 邦彦 若尾 義人 武藤 眞 渡辺 俊文 宮田 雄吉 下山 和哲 鈴木 立雄 高橋 貢

- 出版者

- 日本獣医循環器学会

- 雑誌

- 動物の循環器

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.65-70, 1993

犬の僧帽弁閉鎖不全症 (MR) は小型犬に多く認められる傾向にある。そこで本邦で飼育頭数の多いマルチーズのMRの発生状況について疫学的検討を行った。対象は1986年1月より1991年1月の5年間に来院したマルチーズのうち, 生存例392例と死亡例68例の計460症例について検討を加えた。診断方法は聴診において僧帽弁口部に最強点を有する収縮期逆流性雑音の聴取された症例に対して, 単純X線検査あるいは断層心エコーでMRを診断した。その結果, 症例数に雌雄差は認められなかった。聴診上, 収縮期逆流性雑音が聴取された症例は全症例の23.5%であり, 心雑音症例の97%がMRと診断された。MR症例における雌雄比は1 : 1.4と雄に多く発生する傾向が認められた。年齢との関係に関しては, 心雑音が最初に指摘された年齢は5歳齢が最も早かったが, 最多聴取年齢は9歳であった。また, 死因に関しては, 心不全で死亡した割合は雄では54%, 雌では32%であり, 心不全で死亡する割合も雄の方が高い傾向が認められた。

1 0 0 0 OA 夜間逆流と睡眠との関連

- 著者

- 藤原 靖弘 平本 慶子 朴 成華 中原 憲一 木幡 幸恵 谷川 徹也 渡辺 憲治 富永 和作 渡辺 俊雄 荒川 哲男

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.110, no.6, pp.965-970, 2013 (Released:2013-06-05)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 1

本邦ではGERD患者の半数以上が何らかの睡眠障害を有しており,特にNERD患者に多い.夜間の逆流は,胸やけ症状・覚醒の有無やおこる時間帯により入眠困難,中途覚醒,早朝覚醒,熟眠障害をきたす.一方,睡眠障害が食道知覚神経過敏を介してGERD症状を悪化させることから,GERDと睡眠障害は相互関連がある.GERDと閉塞性睡眠時無呼吸は共通のリスク因子を有することがその関連に影響を与えている.睡眠障害をともなうGERD患者では睡眠障害をともなわないGERD患者に比較して,GERD症状が強く,健康関連QOLや労働生産性が低下している.

1 0 0 0 OA ライフサイクルマネジメントにおける製剤戦略

- 著者

- 渡辺 俊典

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.17-20, 2011-01-01 (Released:2017-02-11)

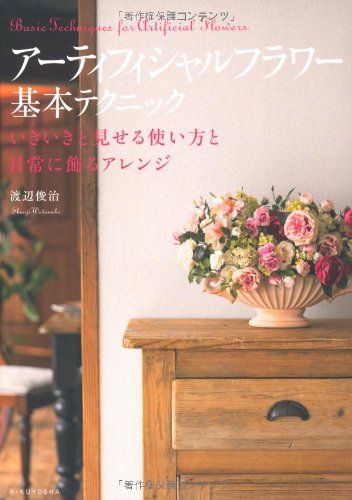

1 0 0 0 はじめてのインテリアブーケ : 花と遊ぶ、花と暮らす

1 0 0 0 いきいきと見せる使い方と日常に飾るアレンジ

1 0 0 0 LZ78の圧縮性を利用した文書検索手法の提案

- 著者

- 木村 洋章 渡辺 俊典 古賀 久志 張諾

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告情報学基礎(FI) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.94, pp.65-70, 2006-09-12

- 参考文献数

- 11

著者らは情報の圧縮性に着目した新たなマルチメディアデータ解析手法の研究を進めている.PRDC(Pattern Representation Scheme using Data Compression)[1]と呼ぶこの新概念の中では,二つのデータX,Yの類似度を,それらを圧縮辞書D1,D2,…,Dnで圧縮した時の圧縮率ベクトルの類似度で判断する.本論文ではPRDCを用いた新文書検索システムの可能性を探る.部分的ではあるが,文書分類,公知/特異句抽出,文書要約,など将来の高自立・適応文書検索システムの実現に重要な機能を実現できる可能性を提示する.キーワード 文書解析,情報検索,要約,新句抽出,データ圧縮We have been studying a new multimedia data analysis scheme based on the concept of compressibility. In this new concept of PRDC(Pattern Representation Scheme using Data Compression)[1], we consider two data, let them X and Y, are similar if their compressibility vectors under a set of compression dictionaries D1, D2, ..., Dn are similar. Here we investigate the possibility of new document retrieval system using the PRDC. We prove that PRDC has possibilities to solve several fundamental problems including, document classification, common/distinguished phrase extraction, and summary, that should be realized in the future highly autonomous and adaptive document retrieval systems.Key words Document analysis, Retrieval, Summarization, New phrase detection, Data compression

1 0 0 0 重量コンクリートによる灯標建設工事:比重と強度との管理

- 著者

- 市田 弘 渡辺 俊雄

- 出版者

- Japan Concrete Institute

- 雑誌

- コンクリートジャーナル (ISSN:00233544)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.10, pp.17-26, 1973

原子炉の遮蔽コンクリートとして数多い実績を持つ重量コンクリートを強力な波力の作用する灯標建設に応用した施工報告である。コンクリート構造物としての強度 (σ<SUB>28</SUB>, =180kg/cm<SUP>2</SUP>) 指定が比重指定に加わったことが, この工事を価値あるものとした。設計から施工への実験的研究で工法の成功を裏づけ, また実施工の面でも台風が急襲したことなど工法選択の安全性, 確実性を認識させた。<BR>コンクリート量は陸上打設160m<SUP>3</SUP>, 海上打設110m<SUP>3</SUP>であり, コンクリートはすべてプレパクト工法によって施工した。<BR>ブイ標識から灯標に変わり航路確保, 光源保守が非常に安全かつ容易になった。

- 著者

- 後閑 晃司 渡辺 俊

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集 (ISSN:18839363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, pp.121-124, 2015-09-04

1 0 0 0 OA drsyanupalabdhi における知覚可能性の把握

- 著者

- 渡辺 俊和

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.333-331, 2001-12-20 (Released:2010-03-09)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 老朽化する都市インフラの選択集中整備に関する理論・実証研究

- 著者

- 大澤 義明 鈴木 勉 秋山 英三 吉瀬 章子 宮川 雅至 小市 俊悟 渡辺 俊 堤 盛人 藤井 さやか 竹原 浩太 有田 智一 田中 健一 小林 佑輔 櫻井 一宏

- 出版者

- 筑波大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2013-04-01

本研究課題は,老朽化する都市インフラ整備の選択集中に関して,独自にデータ収集し,実証分析を実行し,同時に理論的知見を導くことを通じ,施設整備に関する具体の政策を提言することを目的としている.最初に研究基盤を構築した上で,逐次廃止手法の効率性評価,リスク分析における効率性と冗長性とのトレードオフ構造等に関する理論研究・実証研究を展開した.様々な自治体と意見交換・情報収集することから,実装対象を北海道網走郡津別町,茨城県土浦市,茨城県常総市に絞り,研究・理論の自治体への実装を進めた.

- 著者

- 臂 徹 渡辺 俊

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. F-1, 都市計画, 建築経済・住宅問題 (ISSN:13414534)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, pp.487-488, 2005-07-31