1 0 0 0 OA 改正特許法・商標法・意匠法・実用新案法

- 出版者

- 山本文友堂

- 巻号頁・発行日

- 1909

1 0 0 0 OA オフィス作業時の照度と色温度変化が 中高齢者の疲労と視認性に及ぼす影響

- 著者

- 安岡 絢子 宮永 俊之 岩田

- 出版者

- 人間‐生活環境系学会

- 雑誌

- 人間‐生活環境系シンポジウム報告集 第43回人間−生活環境系シンポジウム報告集 (ISSN:24348007)

- 巻号頁・発行日

- pp.37-40, 2019 (Released:2021-04-23)

- 参考文献数

- 6

良質な睡眠を促すサーカディアンリズム等を考慮し、照度と色温度を変化させるオフィス照明が導入されつつ ある。しかし、それらの変化が疲労や視認性に及ぼす影響を検討した例は少ないことから、照度と色温度変化が 中高齢者の疲労や視認性に及ぼす影響を評価した。実験では、中年者群(11 名:Ave53.3 歳)と高齢者群(8 名:Ave67.5 歳)の被験者を、オフィスを模擬した実験室にて 3 条件(照度・色温度一定/照度一定・色温度変化/照 度・色温度変化)の環境に曝露した。実験中は朝・昼・夕の各々で PC 作業を課し、作業前後に各種疲労と視認性 を計測した。その結果、朝から夕方に掛けて視認性の低下が見られる条件は年齢群によって異なり、自覚疲労と の関連が窺えた。生理的機能やグレアの感じ方といった目の特性の年齢差が一要因として考えられ、年齢等に応 じて照度・色温度変化の条件を考慮することが、幅広い年齢層の視認性向上に寄与するための課題と考えられる。

1 0 0 0 OA 遍路セラピー 歩き遍路体験による心の変容

- 著者

- 黒木 賢一

- 出版者

- 日本トランスパーソナル心理学/精神医学会

- 雑誌

- トランスパーソナル心理学/精神医学 (ISSN:13454501)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.38-48, 2012 (Released:2019-08-08)

四国遍路は、弘法大師空海の信仰を基にした八十八 カ所の札所を巡る巡礼である。 四国四県をつなぐ遍路道は、密教の「胎蔵界曼荼羅」 で説かれている「四転説」による4つの道場として位 置づけられている。徳島県は「発心の道場」、高知県は 「修行の道場」、愛媛県は「菩提の道場」、香川県は「涅 槃の道場」として仏道修行の場である。 筆者は、2007年10月から2008年の間、歩き遍路で「結 願」した。四国遍路における歩き体験は、非日常の時 空間に滞在し、長時間歩くことで意識を変性させ、聖 なる次元へと押し上げる。その体験は心理療法の体験 過程と類似している。聖なる次元について、ユングの 「自我と自己軸」とウィルバーの「意識のスペクトル論」 を用いて説明する。

1 0 0 0 OA 貝殻における表面形態と内部構造

- 著者

- 中原 晧

- 出版者

- The Surface Science Society of Japan

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.184-188, 1994-04-20 (Released:2009-08-07)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

軟体動物の貝殻は炭酸カルシウムの結晶(アラレ石または方解石)と小量の有機質で構成されている。個々の結晶の形は,真珠層では板状のアラレ石,交差板構造では細長い柱状のアラレ石などさまざまである。貝殻はその内面の一定部分で成長する。この成長表面は変化に富んだ微細形態を示す。特に真珠層では二枚貝と巻貝で著しい差がある。また断面や切片の観察を加えれば,内部の構造とその形成過程を知ることができる。

1 0 0 0 創立二十五周年大學昇格記念誌

1 0 0 0 コーヒー豆粉砕時における熱発生および熱伝達挙動の解析

- 著者

- 阿部 慶子

- 出版者

- 一関工業高等専門学校

- 雑誌

- 奨励研究

- 巻号頁・発行日

- 2012

コーヒーは,我々に「癒し」や「ひらめき」を与えてくれるとされる日本人にとってもはや一般的になった嗜好品である.さらに,生理的星医学的にも見直され,近年ますますその効果の研究が盛んになっている.毎日の生活の中で取り入れられている嗜好品として,コーヒーはその香味や新鮮な風味を維持しているかがしばしば問われることになるが,コーヒーが飲料の形になるまでは,生産国から輸入した生豆の状態から,選別・焙煎を経て,さらに粉砕という過程を経る.とくに,この時に発生する摩擦熱により,香味や風味が損なわれるとされていることから,本研究では,家庭用の手挽きコーヒーミルでどれほどの熱が発生し,美味しさや成分にどのような影響があるのかを解明することを目的とした.本研究では,新鮮な焙煎豆をグラインドし,その時に発生する粉砕熱を熱電対により測定したコーヒーミルにはカリタKH-3を使用し,粒度のサンプルをとった.次に,実験装置の構築のために3D-CADでミルをトレースした.なお,コーヒーメーカーにより抽出したコーヒー飲料に含まれるクロロゲン酸成分を,高速液体クロマトグラフィーを用いて測定することを予定していたが,装置の都合により,粉砕熱を測定するところまでを実施した.測定の結果,2人分のコーヒー豆26gを,特に意識しないスピードで粉砕する際に,ミルの粉砕物が堆積する底部において5℃程度の温度上昇が確認できた.なお,本研究は国内の企業から研究協力をいただき,コーヒー起源伝説に関しての研究へと繋げることができた.その研究においては,コーヒー果実にもカフェインが含まれていることが明らかになり,コーヒー果実を煮出した液体と果実を搾った液体に含まれているカフェイン量をそれぞれ調べた結果,含有量はコーヒー飲料には及ばないものの,人体に覚醒効果をもたらすことができる十分な量と推測できた.(782字)

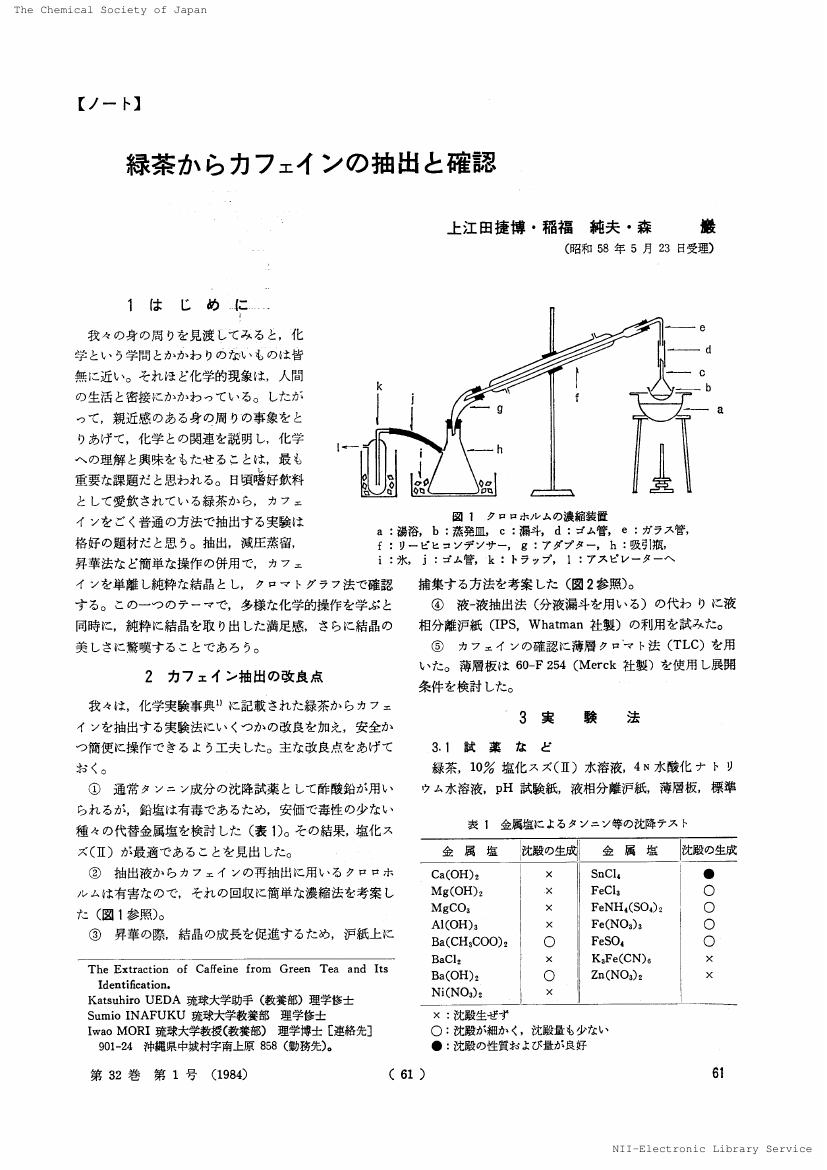

1 0 0 0 OA 緑茶からカフェインの抽出と確認

- 著者

- 上江田 捷博 稲福 純夫 森 巖

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学教育 (ISSN:24326542)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.61-62, 1984-02-20 (Released:2017-09-15)

1 0 0 0 OA 観光情報論序説 : 進化人流論の試み

- 著者

- 寺前秀一

- 出版者

- 高崎経済大学地域政策学会

- 雑誌

- 地域政策研究

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, 2008-09

1 0 0 0 OA 『正法眼蔵』と本証妙修

- 著者

- 粟谷 良道

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.629-633, 1995-03-25 (Released:2010-03-09)

1 0 0 0 OA 録音データの解析により明らかになった軽井沢の鳥類の減少

- 著者

- 峯岸 典雄

- 出版者

- 特定非営利活動法人バードリサーチ

- 雑誌

- Bird Research (ISSN:18801587)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.A01-A09, 2007 (Released:2007-02-27)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

長野県軽井沢町で1989年より2006年の繁殖期に105日の定点録音を行ない,鳥類の出現状況について解析を行なった.オオルリとハシブトガラスは増加傾向にあったが,それ以外の種は減少傾向にある種が多く,キジ,カッコウ,ツツドリ,クロツグミ,アカハラ,ウグイス,ホオジロ,ノジコ,アオジは調査開始当初は普通に記録されていたにもかかわらず,まったく記録されなくなった.減少した種の多くでは,一度,記録数が増加し,その後減少するパターンがみられた.増減のおきた時期は周囲で開発が行なわれた時期と一致しており,開発により生息できなくなった個体が一時的に調査地に移入し,その後,消失してしまうため,このような増減が起きたのかもしれない.

- 著者

- 前田 一馬

- 出版者

- 立命館地理学会

- 雑誌

- 立命館地理学 (ISSN:09155937)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.19-34, 2014

1 0 0 0 IR 軽井沢における森林の意義--文化的視点からの森林評価

- 著者

- 菅原 聡 橋本 久代

- 出版者

- 信州大学農学部

- 雑誌

- 信州大学農学部紀要 (ISSN:05830621)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.p33-69, 1981-07

1 0 0 0 IR 後藤新平「学俗接近」論と軽井沢夏期大学の実践--新渡戸稲造のかかわりを中心にして

- 著者

- 中島 純

- 出版者

- 新潟中央短期大学

- 雑誌

- 暁星論叢 (ISSN:03871673)

- 巻号頁・発行日

- no.52, pp.35-56, 2003-06

1 0 0 0 1930年頃の避暑地軽井沢における外国人の社会活動

- 著者

- 花里 俊廣

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.676, pp.1283-1292, 2012

- 被引用文献数

- 1

This paper aims to clarify the social activities by the foreign people of Karuizawa in the summer of 1930. First, we investigate several archival data of the years 1911, 1919, 1930 and 1939 in order to situate the summer retreat area in Karuizawa around the year 1930. Through the investigation of these data, we would be able to find out that, while substantial number of villas owned by forigners have been existed, the ones owned by Japanese have increased rapidly and have started to mixed together. Second, by the analysis on the correspondent articles of the newspaper, The Japan Times, in the summer of 1930, we could understand that their summer activities having been started from a series of Chirstian missionaries meetings and the annual meeting of the Federation of Chiristian Missions, that were followed by the Karuizawa Summer Residents' Accociation tennis tournament, its community concerts, and ended with farewell social gatherings. In addition, all of these activities seems to be well structured in order to entertain both foreign and Japanese occupants.

1 0 0 0 第1報告 近代治山治水事業の展開と林業革命(国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」助成 林業経済研究所創立70周年記念シンポジウム 国土・社会・森林~国土管理における人と森林の関係を問う~)

- 著者

- 加藤 衛拡

- 出版者

- 一般財団法人 林業経済研究所

- 雑誌

- 林業経済 (ISSN:03888614)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.12, pp.3-9, 2018

1 0 0 0 クロマグロ完全養殖の達成

- 著者

- 熊井 英水 宮下 盛

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産學會誌 = Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.124-127, 2003-01-15

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2 6

1 0 0 0 アユを絶やさないための生態研究

- 著者

- 井口 恵一朗

- 出版者

- 日本水産學會

- 雑誌

- 日本水産學會誌 = Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.3, pp.356-359, 2011-05-15

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 4

近頃のアユ資源は,小刻みな年変動を繰り返しながらも,全体としては減少傾向を突き進んでいる。積年の種苗放流にもかかわらず,資源水準の低迷から脱出できない現実がある。問題の背景には,現行の増殖事業における実効性の乏しさがうかがわれる。これまでに私は,アユの生活史のさまざまな局面について調査する機会を得てきた。本稿では,アユ資源の復調を願う生態学的な視点から,本種の持続可能性について論じてみたい。

- 著者

- 土井 幸輝 豊田 航 田中 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 年次大会 2011 (ISSN:24242667)

- 巻号頁・発行日

- pp._S153012-1-_S153012-4, 2011-09-11 (Released:2017-06-19)

Children with visual impairment and teachers of school for the children request new Raised-Line Drawing Kit for practical use in the field of education, because the existing drawing kit do not have sufficient performance to satisfy their various needs. In this paper, we reported that the development of the test model of our Tactile Drawing Pen using beeswax enable people with visual impairment to express and perceive their ideas more accurately. Additionally, we conducted two experiments for collecting the quantitative data to decide the basic specification guaranteeing the high usability for all age people with visual impairment including the children. The results showed that people with visual impairment felt that our device was easy to write when the pen pressure needed to release the inks was lower, and when the radius on the tip was larger. We determine that the recommended values are 50 gram-force. Furthermore, we determined that our Tactile Drawing Pen should equip mechanism to release inks which sizes are 2.0 mm height and 3.0 mm line width because the dimensions are appropriate to understand easily.

1 0 0 0 食物アレルギー患者へのエピペン®処方症例の検討

- 著者

- 佐藤 さくら 田知本 寛 小俣 貴嗣 緒方 美佳 今井 孝成 富川 盛光 宿谷 明紀 海老澤 元宏

- 出版者

- 一般社団法人日本小児アレルギー学会

- 雑誌

- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.187-195, 2007-06-01 (Released:2007-12-26)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 4 2

アナフィラキシー補助治療薬のエピペン®が我が国で発売され,2004年5月から2005年10月まで当科で同薬を処方した食物アレルギー患者は50名(男33名,女17名,0.3mg:15名,0.15mg:35名)に上る.対象の平均年齢は6.8歳でアトピー性皮膚炎合併が78%,気管支喘息合併が52%であった.原因食品摂取時に呼吸器症状を96%,皮膚症状を92%に認めた.アナフィラキシー症例は48例で,食物アレルギー発症時の臨床型は36例が“食物アレルギーの関与する乳児アトピー性皮膚炎”,即時型症状8例,食物依存性運動誘発アナフィラキシー4例であった.アナフィラキシーを起こした理由は,初回,2回目以降も誤食によるものが最多であった.アナフィラキシー反復例は31例で,複数抗原に対してアナフィラキシーを起こした例や原因不明例も存在した.今回の処方50例中実際に使用された例は1例あり,17歳のナッツアレルギー患者において使用され著効していた.医師,コメディカルにおいてまだ認識が不十分なエピペンであるが,アナフィラキシーを起こす可能性のある食物アレルギー児に対して保護者と相談の上で処方していくべきである.