1 0 0 0 OA ブドウ糖を感じる脳の中のひげ!?

- 著者

- 前多 敬一郎 束村 博子

- 出版者

- 日本比較内分泌学会

- 雑誌

- 日本比較内分泌学会ニュース (ISSN:09139044)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.98, pp.23-24, 2000 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 廣瀬 文彦 青葉 貴明 椿原 徹也 浅井 泰詞 新井 健之 齊藤 武利

- 出版者

- 高千穂大学高千穂学会

- 雑誌

- 高千穂論叢 = THE TAKACHIHO RONSO (ISSN:03887340)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.4, pp.33-56, 2022-02-25

- 著者

- 舛方 周一郎

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.87, 2021 (Released:2021-01-31)

1 0 0 0 OA ザトウムシの近縁種間のサイズ分化,形質置換,繁殖干渉

- 著者

- 鶴崎 展巨

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.4-16, 2022-02-28 (Released:2022-03-01)

- 参考文献数

- 67

Reproductive interference may be liable to occur in harvestmen, because of their non-elaborated mating behavior and presence of nuptial gifts that may elicit females’ less discrimination to mates. Thus, it is probable that a substantial difference in body size is crucial for building sympatry for two closely related species of harvestmen lacking an effective pre-mating barrier for reproductive isolation. I will review some possible cases of character displacement found in Japanese harvestmen: 1) Leiobunum montanum and L. hiraiwai: These two species occurring widely in beech forests in western Japan show a checkerboard pattern of distribution, i.e., they do not coexist in a single local area. A single exception to the rule is found on the northern slope of Mt. Hyonosen, Tottori, where L. montanum getting extremely elongated body coexists with L. hiraiwai. 2) Gagrellula ferruginea and G. testacea: Distributional ranges of the two species meet at the western part of Hiroshima Prefecture, making a narrow zone of sympatry, though a few introgressions of genes are also indicated. Gagrellula testacea becomes smaller in Kyushu where larger G. grandis occurs and attains the smallest body in Shikoku where it becomes sympatric with G. ferruginea. Other examples include 3) Nelima genufusca, N. nigricoxa, and related species; 4) Pseudobiantes japonicus and Epedanellus tuberculatus (Laniatores: Epedanidae).

1 0 0 0 OA ユルゲン・モルトマンにおけるキリスト教的終末論

- 著者

- 岡田 仁

- 出版者

- 明治学院大学キリスト教研究所

- 雑誌

- 明治学院大学キリスト教研究所紀要 = The bulletin of Institute For Christian studies Meiji Gakuin University (ISSN:09103082)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.45-72, 2018-01-26

【論文/Articles】

1 0 0 0 OA サレルノ : 南イタリアの一都市の歴史(2)

- 著者

- 楠田 直樹

- 出版者

- 創価女子短期大学

- 雑誌

- 創価女子短期大学紀要 (ISSN:09116834)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.53-66, 2000-12

1 0 0 0 OA 韓国済州市におけるフィリピン人移民の社会関係に関する事例研究

- 著者

- 永田 貴聖 Atsumasa Nagata

- 雑誌

- 多民族社会における宗教と文化 : 共同研究

- 巻号頁・発行日

- no.24, pp.53-61, 2021-03-31

1 0 0 0 OA 我が国における口唇裂口蓋裂の発生率について

- 著者

- 宮崎 正 小浜 源郁 手島 貞一 大橋 靖 高橋 庄二郎 道 健一 待田 順治 河合 幹 筒井 英夫 下里 常弘 田代 英雄 田縁 昭 西尾 順太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本口蓋裂学会

- 雑誌

- 日本口蓋裂学会雑誌 (ISSN:03865185)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.191-195, 1985-12-31 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

昭和56年-57年の口唇裂口蓋裂の発生率について全国15都道府県の1009産科医療機関を対象に調査を行い,以下の結果を得た.1.調査施設における全出産数(死産も含む)は384,230名で,そのうち口唇裂口蓋裂児は701名で発生率は0.182%であった.2.各裂型ごとの発生率は口唇裂0.052%,口唇口蓋裂0.086%,口蓋裂0.037%であった.3.調査地域を東日本と西日本に区分し,地域別発生率を比較すると,西日本の方がやや高率に本症が発生する傾向が見られた.

1 0 0 0 OA 生活を支え合う家族の分析に向けた課題

- 著者

- 畑本 裕介 西村 幸満 Yusuke Hatamoto Yukimitsu \nNishimura

- 出版者

- 国立社会保障・人口問題研究所

- 雑誌

- IPSS Working Paper Series = IPSS Working Paper Series (ISSN:24341207)

- 巻号頁・発行日

- no.59, pp.1-18, 2022-03

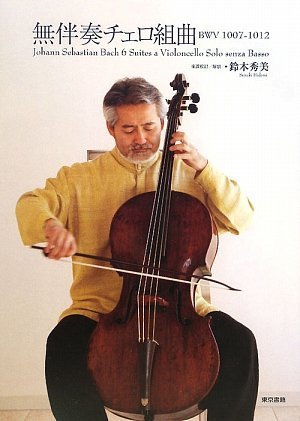

1 0 0 0 ガット・カフェ : チェロと音楽をめぐる対話

- 著者

- Johann Sebastian Bach 鈴木秀美楽譜校訂

- 出版者

- 東京書籍

- 巻号頁・発行日

- 2009

1 0 0 0 通奏低音弾きの言葉では、

- 著者

- 鈴木秀美著

- 出版者

- アルテスパブリッシング

- 巻号頁・発行日

- 2017

1 0 0 0 『古楽器』よ, さらば!

1 0 0 0 OA Ag繊維分散強化Cu合金とその超強磁場発生技術への応用

- 著者

- 井上 廉 坂井 義和 浅野 稔久 前田 弘

- 出版者

- CRYOGENICS AND SUPERCONDUCTIVITY SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 低温工学 (ISSN:03892441)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.163-170, 1995-04-25 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 2 2

Recently, we successfully developed a new Cu-Ag microcomposite alloy with a promising combination of high mechanical strength and high electrical conductivity. When a Cu-16 at% Ag alloy ingot was cold-worked into a wire or a sheet with several times of intermediate annealing at 350-450°C, it shows high conductivity of 75-83% IACS and a high tensile strength of 0.7-1.1GPa at room temperature. These values are superior to those of Cu-Nb microcomposite alloy. The Cu-Ag microcomposite alloy shows excellent mechanical strength with cold work of over 93% areal reduction ratio, while a very heavy cold work of more than 99.97% areal reduction ratio is necessary for realizing such mechanical strength in the Cu-Nb microcomposite. A further advantage of the Cu-Ag microcomposite is easy casting of the alloy ingot, resulting in excellent homogeneity of the microstructure and, therefore, the properties in the alloy wire and sheet. We wound the Cu-Ag microcomposite alloy wire into several pulsed magnets. One of them generated non-destructively 73.4T with duration time of 5msec in a 10mm bore. An other one generated non-destructively 65.3T with duration time of 100msec in a 16mm bore. The feasibility study of the Cu-Ag microcomposite alloy sheet as Bitter magnet sheets is progressing now in collaboration with the Francis Bitter National Magnet Laboratory and the National High Magnetic Field Laboratory. A steady field of 35.2T could be generated by inserting the Cu-Ag microcomposite alloy Bitter sheets into the highest-field region in Hybrid III of FBNML. These pulsed fields and the steady one are world records as of this writing.

1 0 0 0 OA 無線ネットワークにおけるフロー特性を考慮したQoS制御方式の実装評価

- 著者

- 赤石健一 中村嘉隆 高橋修

- 雑誌

- マルチメディア、分散協調とモバイルシンポジウム2013論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, pp.1780-1787, 2013-07-03

IEEE802.11eEDCAでは,4つの優先度でパケットを区別し,アクセスカテゴリに分け,パケットを優先的に送信することによりQoS制御を実現する.しかし,高優先度内でトラフィックが増大すると通信品質が劣化するという問題がある.これは,トラフィックが増大することによりネットワークが輻輳し,パケットロスが発生しやすくなるためである.本研究では,トラフィックの負荷が高い場合においてQoS保証を実現する方式について検討する.トラフィックが増大し,負荷が高くなった時にアクセスカテゴリの送信キューの使用率に応じた資源の割り当てによってキューの大きさを動的に変更することによって実現する.シミュレーション評価により提案するQoS制御方式の有効性を示す.

1 0 0 0 OA ステップのある金属単結晶表面の反応特性

- 著者

- 野副 尚一

- 出版者

- The Surface Science Society of Japan

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.2, pp.131-137, 1990-03-01 (Released:2009-11-11)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1 1

ステップのある金属単結晶表面上の反応特性を金属担持触媒のモデルとしての側面を念頭に置いて論じた。金属担持触媒で, 金属の粒径を変えたときに見られる反応性の変化が, 金属微粒子上のステップやキンクサイトの密度に密接に関連すること, 更に, ステップのある単結晶表面自身を触媒として用いることにより, 金属触媒反応の本質的理解が得られることを説明した。次いで, ステップやキンクサイトがテラスとは異なる反応性を持つことを今迄に得られた実験結果により示した。この様なステップやキンクの存在が吸着や脱離の過程に大きな影響を与えることをステップのある白金単結晶からのCOの昇温脱離スペクトルやステップのあるニッケル単結晶上へのH2の付着確率の実験例により示した。ステップのある高指数面には, ステップとテラスの2種類のサイトが存在する。この不均一性を用いて, テラスサイト上での吸着分子の移動速度が決定出来る。又, ステップサイトを異種原子により修飾すると, 表面反応に対するステップサイトの役割を明確に示すことが出来る。この様なステップやキンクサイトの反応性の差異は触媒反応ばかりでなく, 薄膜合成でも重要な意味を持つ。

1 0 0 0 「昔取った杵柄」の神経機序の解明

- 著者

- 雨宮 薫

- 出版者

- 国立研究開発法人情報通信研究機構

- 雑誌

- 若手研究

- 巻号頁・発行日

- 2018-04-01

本研究では、訓練による運動習熟が時を経てどのように保存され、適応されていくのかを検討することにある。そのために、まず普段使用することのない運動学習を訓練させ、その後のブランク後にどのように獲得した技能が思い起こされるか、また思い起こされる技能は、最初の技能獲得時の運動技能レベルにどれほどよるのかを検討することを念頭に、初期の運動学習を設定した。この実験では、被験者に普段使用することのない左手の薬指と小指を自己最速スピードで交互に動かす訓練を繰り返し行ってもらった。技能レベルを操作する目的で、自主的に訓練をするグループ、そして受動的にロボットにより介助され訓練をするグループを設けた。通常、受動的な訓練は効果が限定的であることが知られているが、自分の能力を超えたスピードを経験する訓練効果については未だ効果が検証されていない。そこで、自己能力を上回るスピードで受動訓練をうけるSuper passiveトレーニンググループ、自己能力レベルと同じスピードで受動訓練をうけるSelf passiveトレーニンググループを設けることで、技能レベルが操作できるかを検討した。さらに、受動訓練が下方方向にも影響を与えるかを検討するために、自己能力レベルを下回るLow passiveトレーニンググループを設けた。結果、Super passive群は、自主的に訓練するグループの半分の訓練試行数で同等レベルの訓練効果を得ることがわかった。また、Self passive群やLow passive群の訓練効果より訓練効果が高く、受動訓練の直後にパフォーマンスが高くなる傾向が見られた。以上のことは、受動的にうける訓練内容により、パフォーマンスが通常訓練より促進される方向にも、抑制する方向にも影響することを示している。こうして得られた技能差や学習の相違を元に、次はブランクをへての学習の蓄積について検討する。

1 0 0 0 OA 日常的題材に対する大学生の批判的思考 態度と能力の学年差と専攻差

- 著者

- 道田 泰司

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.41-49, 2001-03-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 14 4

本研究では, 日常的な題材に対して大学生が, 批判的思考能力や態度をどの程度示すのか, それが学年 (1年・4年) や専攻 (文系・理系) によってどのように異なるかを明らかにすることを目的とした。大学生80名に対して, 前後論法という論理的に問題のある文章3題材を読ませ, その文章に対する意見を自由に出させることで批判的思考態度を測定した。その後で, 「論理的問題点を指摘せよ」というヒントに対してさらに意見を求めることにより, 批判的思考能力を測定した。分析の結果, 全240の回答のうち, 批判的思考能力の現れと考えられる意見は88回答 (36.7%), その中で批判的思考が要求されていない場面でも批判的思考態度を発揮していたものは20回答 (22.7%) と少なかった。一貫した学年差や専攻差は見られなかった。多くの学生は, 情報の持つ論理よりも内容のもっともらしさや自分の持っている信念の観点から文章を読んでおり, この点を踏まえて批判的思考が育成されるべきであることが示唆された。

- 著者

- 水野 由多加

- 出版者

- 日本商業学会

- 雑誌

- 流通研究 (ISSN:13459015)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.39-57, 2000 (Released:2011-08-16)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 1

もともと広告倫理はその広告の実施がなされた地域の文化や時代によってその判断基準が変化する。したがって、文化に密着し、様々な新たな実践がなされる分野で、理論的なアプローチだけではこの研究課題は解題しにくい、と考えられる。倫理の研究は、価値から離れた客観的実証的なアプローチには馴染まない規範的な面もある。しかしながら、この30年程の間にかつては倫理的に認識されなかった問題 (例えば、人権と差別の関係イシュー、など広告された商品・サービスの購入が前提となっていない倫理問題) が次々と立ち現れてきていることを、倫理課題の地平が拡大した、と認識し考察を深めることは可能である。具体的には、広告倫理性は広告物レベルで表現された内容の公正さ (虚偽、誤導など) に関する領域のこととして論じられることが多かったが、昨今の倫理の論点は、社会的ステレオタイプの助長等広告の社会的結果という社会レベル、領域に論点が広がる。