1 0 0 0 OA 鈴木哲也、2020、「学術書を読む」、京都大学学術出版会。

- 著者

- 来栖 正利

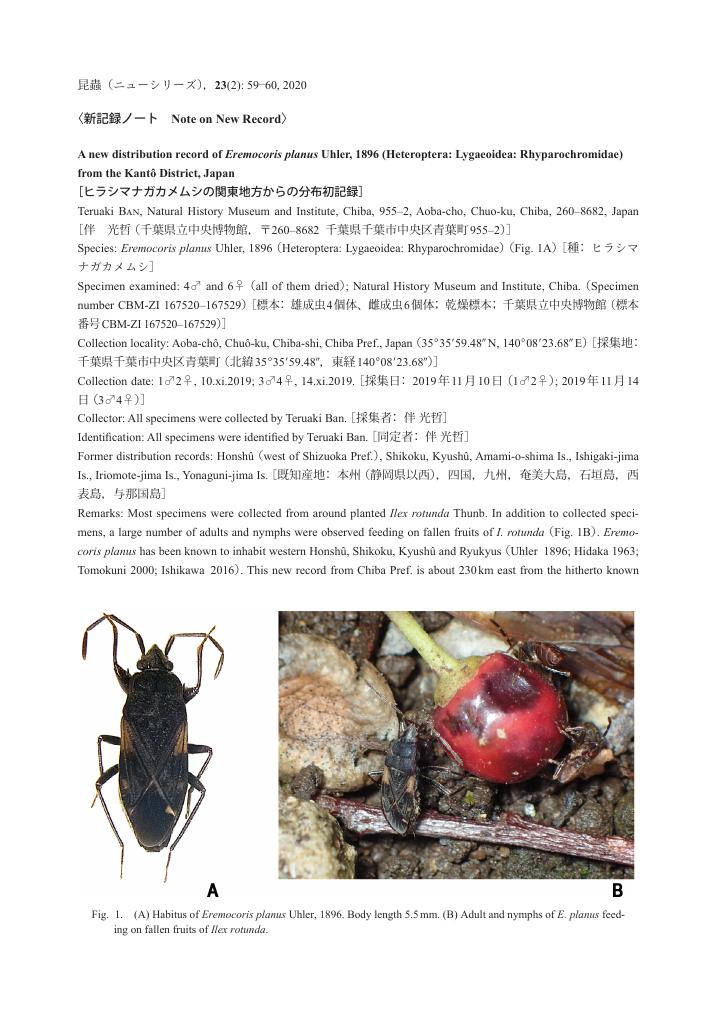

1 0 0 0 OA ヒラシマナガカメムシの関東地方からの分布初記録

- 著者

- 伴 光哲

- 出版者

- 一般社団法人 日本昆虫学会

- 雑誌

- 昆蟲.ニューシリーズ (ISSN:13438794)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.59-60, 2020-06-25 (Released:2021-10-21)

1 0 0 0 OA 公正価値会計におけるリサイクリングの相反性

- 著者

- 宮川 昭義

- 出版者

- 拓殖大学経営経理研究所

- 雑誌

- 拓殖大学経営経理研究 = Takushoku University research in management and accounting (ISSN:13490281)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, pp.265-278, 2018-02-28

本稿では,まず,いわゆる取得原価会計および公正価値会計が,会計理論としての完全性を提供するものではなく,企業の業績指標としての利益計算構造を当期純利益とするのか包括利益とするのかいずれが適当であるかを考える主観的なアプローチの違いに過ぎないことを指摘する。したがって,前者は取得原価主義会計であり,後者は公正価値主義会計であり,それぞれの利益観自体に優劣があるわけではないことを明らかにしている。その論拠として,取得原価主義会計から見るクリーン・サープラスが,公正価値主義会計では達成されないとの批判について,ゴーイング・コンサーンを前提とする取得原価主義会計による期間損益の総和が,名目資本維持を前提とする限り全体損益と一致せず,当該期間損益には業績損益と評価損益が混在していることを明らかとしている。つまり,クリーン・サープラスそれ自身にも公正価値主義会計における包括利益的要素が含まれているのである。結果として,「包括利益」と呼称するかぎり,それは一意の利益ではなく,「その他包括利益」をリサイクリングするかどうかが今日の会計観が取得原価主義会計に依拠しているか,公正価値主義会計に依拠しているかの判断基準となることを理論分析している。公正価値主義会計において,リサイクリングを採用することは,公正価値主義会計そのものが取得原価主義会計の範囲に引きつけられていることを明らかとしている。

1 0 0 0 薬に頼らずアトピーがよくなる7つのカギ

- 著者

- Jiyoung PARK Aryung NAM Hae-Beom LEE Seong Mok JEONG Dae-Hyun KIM

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.21-0673, (Released:2022-04-15)

- 被引用文献数

- 1

A 10-year-old intact male Shih Tzu dog presented with hematuria. Double-contrast cystography revealed a polypoid filling defect at the apex of the urinary bladder. Ultrasonography revealed a heterogeneously hypoechoic intramural mass with minimal vascular flow beneath the submucosal layer. After partial cystectomy, a well-demarcated bladder leiomyosarcoma was diagnosed on histopathology. The patient was alive and well without any clinical signs, recurrence, or metastasis at the 29-month follow-up after the surgical removal of the bladder mass. Leiomyosarcoma should be considered as a differential diagnosis if mass-like lesions are observed in the urinary bladder, although this type of malignancy is rare in canines. Histopathological confirmation is important for predicting prognosis and determining further medical plans.

1 0 0 0 OA 19世紀末イギリスと渡英ロシア人 : ロシア音楽受容と人的交流に関する一考察

- 著者

- 中田 朱美

- 出版者

- 東京藝術大学音楽学部

- 雑誌

- 東京藝術大学音楽学部紀要 (ISSN:09148787)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.61-75, 2011

1 0 0 0 OA 硫黄加硫系薬剤について

- 著者

- 有我 望

- 出版者

- 一般社団法人 日本ゴム協会

- 雑誌

- 日本ゴム協会誌 (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.6, pp.304-311, 2006-06-15 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

Sulfur vulcanization was enabled by the combination of sulfur, zinc oxide and vulcanization accelerator. There are many kinds of vulcanization accelerators. Rubber products are produced by a combination of vulcanization accelerators in consideration of characteristics of them.This paper presents about the basics of sulfur vulcanization agents and the regulation for an environment.

1 0 0 0 OA 基幹論文 「つながりの実感」を考える

- 著者

- 秋谷 直矩 坂井 志織 高梨 克也

- 出版者

- 日本質的心理学会

- 雑誌

- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.5-12, 2021 (Released:2022-04-20)

1 0 0 0 OA 房室結節二重伝導の遅伝導路に対するカテーテルアブレーションに難渋した2例

- 著者

- 古川 力丈 奥村 恭男 渡辺 一郎 園田 和正 佐々木 直子 磯 一貴 高橋 啓子 大久保 公恵 中井 俊子 國本 聡 平山 篤志

- 出版者

- 公益財団法人 日本心臓財団

- 雑誌

- 心臓 (ISSN:05864488)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.SUPPL.2, pp.S2_93-S2_100, 2015 (Released:2016-12-16)

- 参考文献数

- 8

症例1 : 74歳男性. 繰り返す上室頻拍のため, 心臓電気生理学的検査 (EPS) を行い, slow-intermediate型の房室結節回帰性頻拍 (AVNRT) が誘発された. 解剖学的遅伝導路 (SP) 部位に対して焼灼を行ったが, その後もAVNRTが誘発されるため, 冠状静脈洞 (CS) 内およびSPの左房側より通電したところ誘発不能となった. 症例2 : 77歳女性. 動悸のため来院. 動悸時の心電図ではRR間隔が交互に変化する上室頻拍を認めた. EPS上, 室房伝導はなく, 洞調律1拍に対してAH間隔の異なる心室応答が2拍出現したことにより, 房室二重伝導路によるdouble ventricular response (DVR) と診断した. 右房側より解剖学的SP部位を焼灼したが無効であり, CS内, 左房側より通電しDVRは消失した. 後日再発したため, 再度EPSを行った. 解剖学的SP, CS内, 左房側より通電したが, DVRの消失には至らなかった. 通電により, 一時的にWenckebach型房室ブロックとなったため, それ以上の通電を行わず終了した. 通電は不十分であったが, 現在は頻拍の再発なく経過している.

1 0 0 0 OA 小学校理科に於ける重さとSI

- 著者

- 荒川 悦雄 フォグリ ヴォルフガング 小杉 聡 小林 晋平 鴨川 仁

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.107-117, 2019-07-31 (Released:2019-08-29)

- 参考文献数

- 47

重さ,重量,重力の大きさ,及び質量についての最近の法的な単位規制を紹介し,重力単位系時代からの慣例も踏まえて,現行の小学校の理科及び算数で取り扱われている重さの意味及び単位について調べた。義務教育諸学校は計量法に則した計量単位及びその記号に国際単位系(SI)を教科書採用している。小学校第3学年の理科及び算数に於いては重さを質量の意味とともに重力の大きさの意味で導入し,定量の際の単位には質量のグラムあるいはキログラムを使用している。小学校第6学年の算数では重さという用語はそのままで,質量という用語は導入されず国際キログラム原器による質量の定義の説明がなされている。学習指導要領によって小学校の重さという用語にグラムあるいはキログラムという単位を使用することは,教育上の観点から教育段階に配慮した対応と考え,発達段階に応じた概念の分化とされている。この状況はSIに代わる前の重力単位系による記述に似る。中学校以降ではSIの定義の通りに重さは単位をニュートンに変更して重力の大きさの意味に限定するとともに,新たに単位をキログラムとする質量の概念が導入され,重さと質量の違いを概念の違いとして区別する。現行カリキュラムでは重さの意味と単位は小学校から中学校に進学すると変わる。これらが変わる事は科学的な知識を連続的に積み上げていく学習の観点からは改善の余地がある。これに対して本稿は二通りの解決策を提案する。解決策の一案は,小学校にて重さを計測するための感覚表現と学術用語とを分けることにし,質量の用語を導入することである。解決策の別案は,小学校卒業以降も重さは質量の意味に留め,現在は重さと同義語とされる重量の方を重力の大きさの意味に限定することである。これらいずれかの提案によって,義務教育諸学校にて一貫した用語と単位を使い続けることができる。

1 0 0 0 IR アラル海の過去・現在・未来 : 2013年1月~2月、カザフスタン巡検、八人の証言

- 著者

- 地田 徹朗

- 出版者

- 北海道大学スラブ研究センター内 グローバルCOEプログラム「境界研究の拠点形成:スラブ・ユーラシアと世界」 境界研究ユニット

- 雑誌

- 境界研究 (ISSN:21856117)

- 巻号頁・発行日

- pp.69-85, 2014

- 著者

- 都筑 学 宮崎 伸一 村井 剛 早川 みどり 飯村 周平

- 出版者

- 中央大学保健体育研究所紀要編集委員会

- 雑誌

- 中央大学保健体育研究所紀要 (ISSN:09104046)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.7-33, 2019-06-25

This study aimed to examine how university students use SNS (Social Networking System) and which psychological factors effect on their SNS utilization . The participants were 720 undergraduate students in Chuo university. They were asked to complete web questionnaire which consisted of the following questions; (a) possession of account of LINE, Twitter, Instagram and Facebook, (b) utilization time per day for LINE, Twitter, Instagram and Facebook, (c) utilization frequency per week for LINE, Twitter, Instagram and Facebook, (d) the degree of importance for using LINE, Twitter, Instagram and Facebook, (e) Smartphone dependency scale for use with Japanese university students (Matsushima, etc., 2017), (f) Praise seeking and rejection avoidance need scales (Kojima, Ota & Sugawara, 2003), (g) Critical thinking disposition scale (Hirayama & Kusumi, 2004) and (h) Attitude for SNS contribution. The obtained findings showed that all of students used LINE and nearly 80 percent of students simultaneously used LINE, Twitter and Instagram. Utilization frequency and time of four SNS were tended to have positive correlation with each other. SNS utilization frequency and time were positively related with Smartphohe dependency and praise seeking, but negatively related with critical thinking disposition. Three cluster of SNS utilization were extracted by laten profile analysis. Finally, psychological function of using SNS and implication of the obtained results was discussed.

- 著者

- 大野 志郎

- 出版者

- 日本情報教育学会

- 雑誌

- 情報教育ジャーナル (ISSN:24326321)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.10-17, 2019 (Released:2020-07-25)

- 参考文献数

- 29

SNS利用者の増加および低年齢化が進む中,情報モラル教育の観点から,SNS利用による問題の発生を抑制するための知見が求められる. 本研究ではSNSの利用動機と 様々な問題との関連の強さを明らかにするため,オンラインアンケート調査を実施した. 事前調査により,15歳から39歳までのインターネット長時間利用者(n=2,994)を抽出し,そのうちSNSを最もよく利用する709サンプルを用いた. SNS利用動機の因子分析の結果,「逃避」「優越感・評価の獲得」「日常の関係維持」「愚痴・相談」「共感の獲得」の5因子が見いだされた. 続いて,諸問題を目的変数,SNS利用動機を説明変数とするロジスティック回帰分析を行った. SNS依存傾向に対する調整オッズ比は,逃避が2.92,優越感・評価の獲得が2.30,共感の獲得が2.32であり,有意であった.また,優越感・評価の獲得の動機は,身体的・精神的健康の問題(調整オッズ比4.73,3.52)との関連が顕著であり,大切な人間関係への悪影響,多額のムダ使いとも強く関連していた.

1 0 0 0 OA 日本語に及ぼした和蘭語の影響について

- 著者

- 齋藤 静

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1939, no.2, pp.15-33, 1939-04-20 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 15