1 0 0 0 OA 走向・傾斜の測定データから任意の地点における走向・傾斜を推定する方法

- 著者

- 大前 久美子 塩野 清治 弘原海 清 升本 眞二

- 出版者

- Japan Society of Geoinformatics

- 雑誌

- 情報地質 (ISSN:0388502X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1985, no.10, pp.145-168, 1985-08-31 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

In this paper, we presented the principle and the BASIC program for the numerical estimation of the dip-strike of a bed at any point from dip-strike data obtained at irregularly spaced outcrops (observation points) . In order to represent numerically the attitude of the bed, we defined a new term of “a normal vector of abed” (an unit vector which is normal to the bedding plane and is oriented in the direction of the geologically upper side of the bed) . The dip-strike is calculated here from the weighted average of the normal vectors of beds at observation points. The presented program estimates dip-strikes at grid points and displayed them on the screen of a personal computer as the strike-line map.

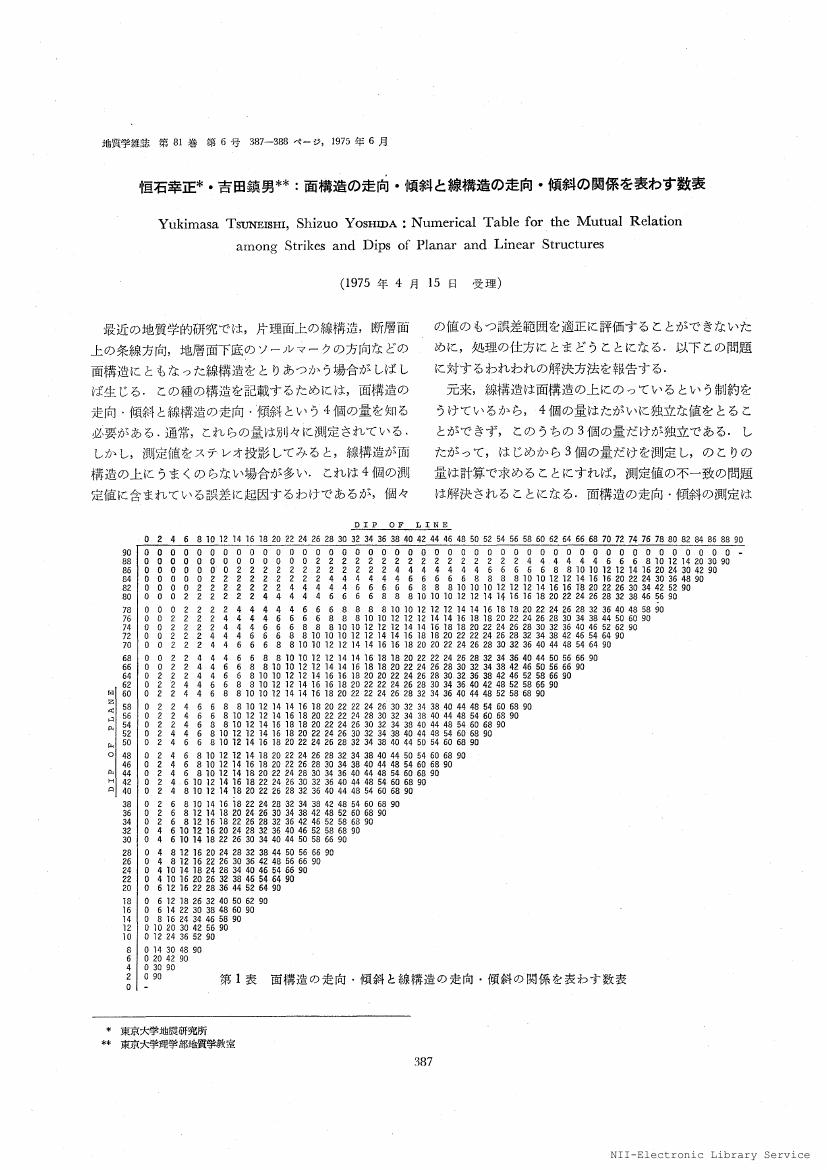

1 0 0 0 OA 面構造の走向・傾斜と線構造の走向・傾斜の関係を表わす数表

- 著者

- 恒石 幸正 吉田 鎮男

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.6, pp.387-388, 1975-06-15 (Released:2008-04-11)

1 0 0 0 OA 多施設共同研究とゲノム情報の集約により精神疾患の病態解明から根本的治療薬開発へ

- 著者

- 加藤 秀一 尾崎 紀夫

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.89-93, 2021 (Released:2021-06-25)

- 参考文献数

- 18

精神疾患の当事者・家族の,精神医学研究に対する「根本的治療薬を」との期待は強い。しかし,精神疾患の病態に基づいた診断・治療法は未だ見いだされていない。ゲノム解析研究を起点に,疾患の分子・細胞・神経回路・脳・個体の各レベルで生じる表現型・機能異常を同定し,包括的に病態を明らかにして,病態に基づく診断法・根本的治療薬を開発することが強く求められており,知見が積み重ねられている。さらに開発を推進していくには,多施設共同かつ診療科横断的・疾患横断的にゲノム情報を集約するため,臨床情報を具備した患者由来バイオリソースの基盤構築が不可欠である。①スケールメリットを活かすための情報集約,②データサイエンスの実装,③データシェアリングの推進,④サステナビリティの実現をめざし,各種倫理指針を遵守しながら精神神経疾患の医療の充実,研究を推進するための組織として,精神・神経ゲノム情報管理センターの設立が求められている。

1 0 0 0 IR 構造災 : 科学社会学からのメッセージ

- 著者

- 松本 三和夫

- 出版者

- 東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター

- 雑誌

- 死生学・応用倫理研究 = Journal of death and life studies and practical ethics (ISSN:18826024)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.9-44, 2017-06-30

国際学術会議「アジアの発展の矛盾と生死学の模索」第一部 東アジアの経済発展と人命軽視、災害に対する生死学の対応

1.大動脈瘤の多くは無症状だが,大きくなると胸背部痛や腹痛などの症状が出現して最終的には破裂する。破裂リスクの予測因子として最も重要なのは瘤径(最大短径)であり,腹部大動脈で5.5cm以上,上行大動脈で6cm以上,下行大動脈で7cm以上になると破裂の危険性が高くなる2.症状が出現した段階では,すでに破裂の危険性が高まっている状態であり切迫破裂が疑われる。切迫破裂のCTサインとしてはhyperattenuatingcrescentsignなどが有名だが短期的な陽性適中率は必ずしも高くはなく,症状や瘤径,経時的な変化などを併せて診断することが重要である3.大動脈瘤破裂には一般的なfrankruptureと,慢性的な経過を示すことの多いcontainedruptureがある。典型的なfrankruptureではCT診断に迷うことは少ないが,特殊な破裂様式の場合には注意が必要である。慢性的な経過を示すcontainedruptureのCTサインとしてはdrapedaortasignがある

1 0 0 0 矢追インパクト療法(YIT)円背矯正

- 著者

- 山脇 昂

- 雑誌

- 日本臨床整形外科医会会誌 = The Journal of the Japanese Clinical Orthopaedic Association (ISSN:09120580)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.171-174, 2000-11-01

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 運動イメージの想起が筋出力に及ぼす即時的効果

- 著者

- 千鳥 司浩 平井 達也 村田 薫克 下野 俊哉

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A0219, 2008 (Released:2008-05-13)

【目的】術後の症例は術侵襲による疼痛や疼痛に対する不安から十分な筋出力が発揮できないことが少なくない。こうした筋出力不全を呈する症例では反射性抑制などの神経生理学的な影響だけではなく、筋収縮を行う上での運動イメージが変容し、筋収縮が困難になっていることが考えられる。本研究では運動イメージを想起する作業が即時的な筋出力に及ぼす影響について検討した。【対象】ACL再建術(BTB)を施行した患者8名(男3名、女5名)を参加者とした。平均年齢20.9±5.7歳、平均身長164.7±5.2cm、平均体重67.4±21.7kgであった。すべての患者に本研究の主旨を十分に説明し、同意を得た。【方法】すべての患者は術後スケジュールに沿い、術後2週より5日間にわたり膝90度屈曲位にて疼痛の許容範囲内で膝伸展筋の等尺性最大収縮の筋力強化練習を30分間行った。毎回の筋力強化練習直後にHand Held Dynamometerにて練習時と同肢位における膝伸展筋の最大等尺性筋力を3回測定し、最大値を代表値とした。同時に膝伸展筋力発揮時の主観的疼痛強度をVASにて測定した。運動イメージを想起する介入は5日目の筋力強化練習の終了直後に行った。介入の方法は精度の高い運動イメージを形成させることを目的に健側の筋収縮における感覚を言語化し、そのイメージを患側に転移させ、比較照合する作業を繰り返し行った。また言語化を援助するために筋収縮の感覚を物に例える隠喩や擬態語で表現するように指示し、筋感覚を符号化する手続きを20分間行い、その直後に筋力とVASについて介入前と同様の測定を行った。分析はデータ収集初回の筋力値、VASの値を基準値として、2~5日および介入後の値の変化率(%)を算出し、標準化を行った。統計学的分析には一元配置分散分析、多重比較検定(Scheffe)を用い、有意水準を5%未満とした。【結果】2~5日の練習後の筋力には変化が認められなかった。一方、5日目における筋力の増加は平均32.4±24.9%、その直後の介入では平均81.3±30.6%であり、介入による有意な筋力増強の効果が確認できた。またVASは介入前後における変化は認められず、介入により疼痛が減少もしくは変化のないものが7例であった。介入後はすべての者が身体に生じる筋収縮の感覚について言語化することができ、筋出力の増大を実感した内省報告が得られた。【考察】運動イメージ想起の介入直後では筋出力が増加し、疼痛の増大は認められなかった。このことより介入前における筋出力の低下は疼痛強度とは直接的な関係がないことが示唆された。今回の即時的な筋出力の増加は健側の運動イメージを参照することで、術侵襲により変容していた筋収縮イメージが修正され、運動ユニットの動員、発射頻度そして同期化による神経性の要因が変化を起こしたものと考える。

1 0 0 0 OA 「ヴァカンス用住宅BLPS」にみられる建物の特徴と構成部品の関係

- 著者

- 横尾 真 山名 善之 岩岡 竜夫

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.739, pp.2421-2429, 2017 (Released:2017-09-30)

- 参考文献数

- 11

“Maison démontable en ancier B. L. P. S.” was designed by French architects Eugene Beaudouin, Marcel Lods, Jean Prouvé, and Forges de Strasbourg as a constructor in 1936. An external form is 3.3m×3.3m, this small house is used for 2 persons. It consists a living room with 2 beds and a dining table, a kitchen space, a toilet and shower space and also could assemble and be demountable at anywhere. The begginig of this small house was made a prototype at Ateliers Jean Prouvé that was presented at the sixth exposition de l'habitation in the salon des arts ménagers in January 1939. All parts not only the entire house but also furniture were made of the thin steel sheets, there was not the foundation by Reinforced concrete. When Lods demonstrated at the exposition, in fact he could assemble for 2.5 hours and be demountable for 45 minutes. In the same year, someone stolen this small house before begining World War II, and it can never be seen anywhere. As a background and purpose of this study, it aims to clarify architects' thoughts of “Maison démontable en ancier B. L. P. S. “, which focuses on the relationship between features and building components. It is about the features such as floor planning, concept of space, structure type, facility planning, and also about the building components such as the assembly system as well as the list of all parts. Finally, we discuss what kind of relationship the two has. The previously-mentioned 3 French architects collaborated mainly in 3 projects, this small house is one of them, and its second project. Prouvé has explained through an interview in the book that was written by Peter Sulzer in 2000, it is “B. L. P. S. entirely made at my place… an enormous number of innovations… like the system of assembling the panels...”. Besides Franz Graf has explained that this small house, it's design, has been a great help in designing the façade of the Medische Faculteit in Rotterdam (today: Erasmus MC) by Prouvé, built in 1968. This means that Prouvé used the similar details in different project 30 years past, it could also say to find an importance innovation in this small house. As a result, we found that important design through to clarify features and building components of “Maison démontable en ancier B. L. P. S.”. It is consisted by 5 building components which are the roof panel, the floor panel, the wall panel, the facility unit, the funiture unit, and they are a set for 2 components. Each of them has a meanings, such as it plays a role as Instruction how to assemble or where sets a position for the next assembled parts. Detail of the joints which connects between building components, has same detail, it can say that a set of building components are able to use turning upside down and is possible to make entire building what it is designed 2 building components by same one without the floor panels and the facility unit.

1 0 0 0 OA 「ビュックの飛行クラブハウス」にみられる建物の特徴と構成部品の関係

- 著者

- 横尾 真 山名 善之 岩岡 竜夫

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.712, pp.1463-1471, 2015 (Released:2015-07-11)

- 参考文献数

- 15

This study aims to clarify architects' thoughts of “AÉRO-CLUB ROLAND-GARROS À BUC”, which is the relationship between features and building components. It is about the features such as floor planning, concept of space, structure type, facility planning and also about the building components such as the assembly system as well as the list of all parts. The composition of this study includes the analysis of the features of this building and the analysis of the technological aspect of the building components. Finally, we discuss what kind of relationship the two has.

- 著者

- 横尾 真 山名 善之 岩岡 竜夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.48, pp.853-858, 2015-06-20 (Released:2015-06-20)

- 参考文献数

- 24

This study aims to clarify the design feature of Maison du Peuple de Clichy, which is located in the northwest of Paris and was designed by French architects in the late 1930’s. As repair works have been carried out in recent years, it became possible for us to analyze this building. We are specifically focusing on the composition of each floor plan, the structure frame and two technical features. One is the prefabricated curtain wall panel which was the first in the world. The other is the system of moveable elements which can be used either as a market, a conference room or a cinema.

1 0 0 0 OA 日本産クチビルマガイケイソウ属Seminavisの形態分類学的研究

1 0 0 0 OA 強み介入が中学生の精神的健康に及ぼす効果に関する検討

- 著者

- 阿部 望 岸田 広平 石川 信一

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.64-78, 2021-03-30 (Released:2021-05-01)

- 参考文献数

- 39

- 被引用文献数

- 4

本研究では,学校の実情に合わせた2つの強み介入を実施し,強み介入が中学生の精神的健康(生活満足度・抑うつ症状)に及ぼす効果について検討することを目的とした。研究1の強み認識・注目介入(自己や他者の強みを認識・注目させる介入)では中学3年生128名が対象であり,研究2の強み認識・注目・活用介入(自己や他者の強みを認識・注目させ,自己の強みを活用させる介入)では中学3年生87名が対象であった。分析の結果,研究1で実施した強み認識・注目介入は,生活満足度の向上に対してのみ効果があることが示唆された。一方,研究2で実施した強み認識・注目・活用介入は,生活満足度の向上と抑うつ症状の低減の両方に対して有効であることが示唆された。次に,効果的な強み介入の構成要素を探るために,介入の構成要素と対応する既存の強み変数の変化と精神的健康の変化の関連について探索的に検討した。その結果,強みの認識と他者の強みへの注目の変化が生活満足度の変化と正の関連を示し,強みの活用感の変化が抑うつ症状の変化と負の関連を示した。これらの結果から,生活満足度を向上させるためには強みの認識と他者の強みへの注目が重要であり,抑うつ症状を低減させるためには強みの活用が重要である可能性が示された。最後に本研究の課題と今後の展望について議論された。

- 著者

- Hasegawa Eisuke Ishii Yasunori Tada Koichiro Kobayashi Kazuya Yoshimura Jin

- 出版者

- Nature Publishing Group

- 雑誌

- Scientific Reports (ISSN:20452322)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.20846, 2016

- 被引用文献数

- 41

Optimality theory predicts the maximization of productivity in social insect colonies, but many inactive workers are found in ant colonies. Indeed, the low short-term productivity of ant colonies is often the consequence of high variation among workers in the threshold to respond to task-related stimuli. Why is such an inefficient strategy among colonies maintained by natural selection? Here, we show that inactive workers are necessary for the long-term sustainability of a colony. Our simulation shows that colonies with variable thresholds persist longer than those with invariable thresholds because inactive workers perform the critical function of replacing active workers when they become fatigued. Evidence of the replacement of active workers by inactive workers has been found in ant colonies. Thus, the presence of inactive workers increases the long-term persistence of the colony at the expense of decreasing short-term productivity. Inactive workers may represent a bet-hedging strategy in response to environmental stochasticity.

1 0 0 0 IR 「元軍人訪中団」と毛沢東外交の戦略性 : 中国外交档案から見る軍国主義の清算

- 著者

- 城山 英巳

- 出版者

- 早稲田大学大学院社会科学研究科

- 雑誌

- ソシオサイエンス = Waseda review of sosio-science (ISSN:13458116)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.76-92, 2013

- 著者

- 金子 明雄

- 出版者

- 岩波書店

- 雑誌

- 文学 (ISSN:03894029)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.3, pp.84-103, 2016-05

1 0 0 0 IR 一枚摺 ―手錢家所蔵資料紹介(五)―

- 著者

- 佐々木 杏里

- 出版者

- 島根大学法文学部山陰研究センター

- 雑誌

- 山陰研究 (ISSN:1883468X)

- 巻号頁・発行日

- no.13, pp.t51-t66, 2020-12-31

出雲市大社町手錢家に伝来する文芸資料の中から、一枚摺と版木を紹介する。この資料は、大社における文芸活動の実態を見る上で、多くの示唆を与えてくれる貴重な資料である。

1 0 0 0 OA 日本の大学新卒就職における「体育会系神話」の成立と変容

1 0 0 0 OA いわゆるソクラテス状況について-森際論文への若干の疑問-

- 著者

- 柴田 正良

- 出版者

- 成文堂

- 雑誌

- 法の理論/原秀男[ほか]編

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.247-262, 1984-11-01

- 著者

- 細貝 翔太 清水 秀則 加藤 大介

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会北陸支部研究報告集 (ISSN:03859622)

- 巻号頁・発行日

- no.55, pp.11-14, 2012-07-22

東方地方太平洋沖地震で被害を受けたM中学校は,南校舎と北校舎の2棟あったが,被害は異なっていた。その1では,M中学校の概要と被害を説明した。その2では,両校舎の性質を詳しく探るため地震応答解析結果を報告し,その結果を用いて南校舎の壁抜け柱の挙動を説明する。その結果,本建物の1階の壁抜け柱の被害は,地震応答解析の2階の応答変位から推定した柱の作用軸力と,すでに筆者らが提案している柱の軸力負担能力喪失時の部材角計算値,より説明できた。